Seit der Tagundnachtgleiche Ende September nimmt das Tageslicht merklich ab. Im Verlauf des Oktobers wird es morgens immer später hell, während die Sonne am Abend deutlich früher unter den Horizont sinkt. Zum 29. Oktober werden wir unsere Uhren auf Winterzeit umstellen, was den Effekt zum Tagesende zusätzlich verstärken wird. Für die Beobachtung der Geschehnisse am Himmel sind dies ideale Bedingungen. Und dort spielt in diesem Monat der Mond die unangefochtene Hauptrolle.

"Spot on": Der Mond im Oktober

Gleich zu Beginn des Monats bietet der Erdtrabant gemeinsam mit Jupiter einen schönen Anblick. So können wir vom 1. auf den 2. Oktober verfolgen, wie der Mond dem auffälligen Riesenplaneten am Firmament äußerst nahekommt. Die zweite Hälfte der langen Oktobernächte dominiert hingegen unser Nachbarplanet Venus. Am 10. Oktober hat der strahlende Morgenstern einen besonders eindrucksvollen Auftritt mit dem Mond, der sich uns nun als schmale Sichel präsentiert.

Höhepunkt des Monats ist jedoch die partielle Mondfinsternis am 28. Oktober. Anders als eine Sonnenfinsternis können wir sie ohne Schutz mit bloßem Auge beobachten. Wie passend, dass sie sich an einem Samstag ereignet: So haben auch Familien mit Kindern die Gelegenheit, das Naturphänomen zu verfolgen.

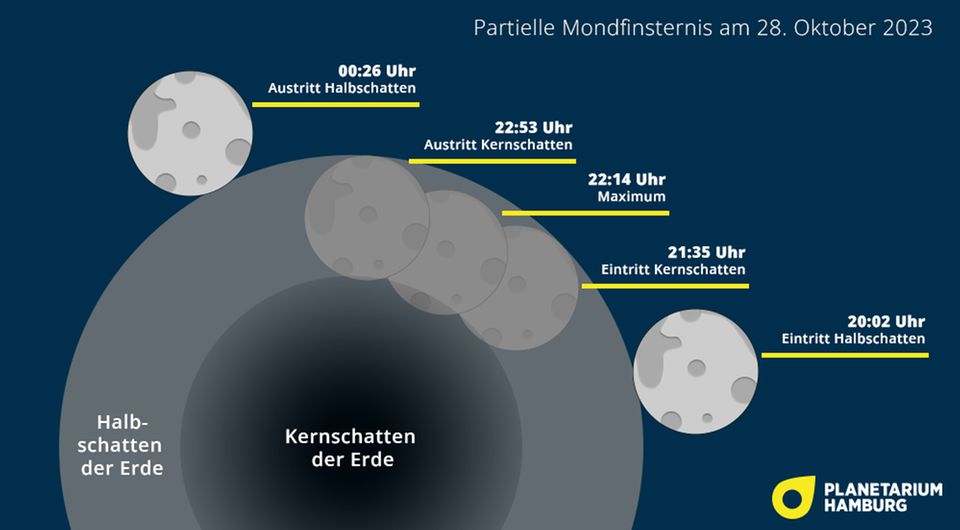

Wenn unser Mond bereits gegen 20 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit in den Halbschatten der Erde eintritt, gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel zu sehen. Die Veränderung ist für unsere Augen kaum wahrnehmbar. Erst um 21:35 Uhr erreicht der Mond den Kernschatten der Erde. Für uns sieht es dann aus, als würde ein Stück des Mondes langsam "angeknabbert" werden. Allerdings werden selbst zum Maximum um 22:14 Uhr nur 12,8 Prozent des Mondes verdeckt. Der Rest der "Mondscheibe" wirkt dann wie von einem grauen Schleier überzogen. Schon um 22:53 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten der Erde wieder und das Schauspiel ist vorüber.

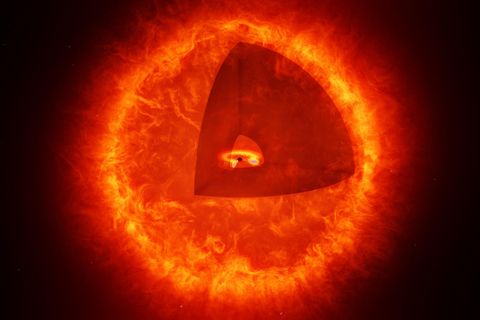

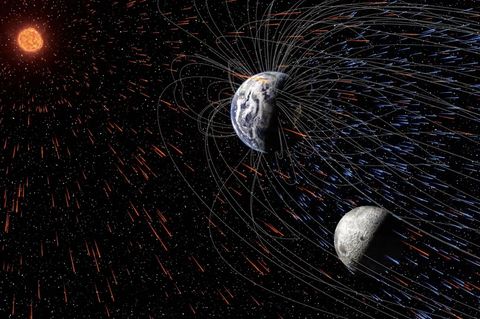

Zu einer Mondfinsternis kommt es, wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Linie liegen. Dann fällt der Schatten der Erde auf den Mond und hüllt ihn in Dunkelheit. Dieses Schauspiel könnte sich theoretisch jeden Monat ereignen, wenn der Mond sich von der Sonne aus gesehen "hinter" der Erde bewegt. Doch da der Orbit des Mondes um 5 Grad zu dem der Erde geneigt ist, bewegt er sich meist über oder unter dem Schattenwurf hinweg. Dann lässt sich von der Erde das genaue Gegenteil einer Mondfinsternis beobachten, nämlich ein Vollmond. Statistisch gesehen kommt es nur etwa zweieinhalb Mal pro Jahr zu einer Mondfinsternis. Wären am 28. Oktober Astronaut*innen auf dem Mond, würden sie statt einer Mondfinsternis eine Sonnenfinsternis erleben.

Herbstviereck am Abendhimmel

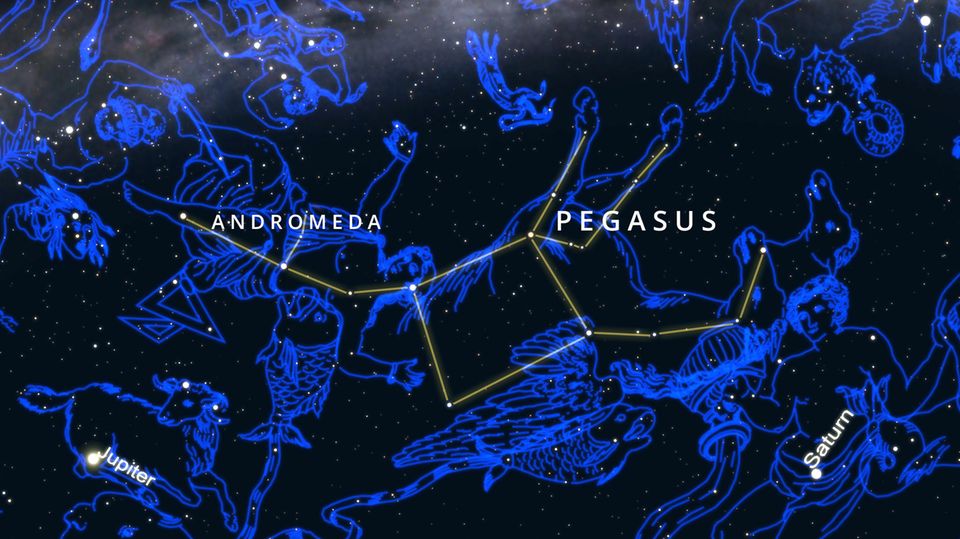

Aber auch abseits des Trabanten hat das Firmament einiges zu bieten. Am Abendhimmel im Oktober finden wir das Sternbild Pegasus halbhoch im Südosten. Gegen Mitternacht erreicht es seinen höchsten Stand und galoppiert im Laufe der Stunden weiter Richtung Westen – dabei steht es allerdings über Kopf. Zur Mondfinsternis finden wir es rechts oberhalb des Mondes.

Einige Sterne von Pegasus gehören zu einer Formation, die unter der Bezeichnung Herbstviereck bekannt ist. Wie das Sommerdreieck oder der große Wagen ist es kein anerkanntes Sternbild der Internationalen Astronomischen Union, sondern gehört zu den sogenannten Asterismen. Manche von ihnen setzen sich aus Sternen verschiedener Sternbilder zusammen. Der großen Wagen beispielsweise "klaut" sich Sterne, die offiziell zum Sternbild Großer Bär gehören.

Das Herbstviereck wiederum leiht sich drei Sterne beim Pegasus. Es sind jene drei Sterne, die den Körper des geflügelten Wesens darstellen – sein Kopf, Hals und seine Beine werden von weniger auffälligen Sternen geformt. Der vierte Stern des Herbstvierecks gehört zur Sternenkette Andromeda. Die Namen der vier Sterne lauten Algenib, Scheat, Markab und Sirrah, der manchmal auch Alpheratz genannt wird.

Jede Jahreszeit hat solch einen charakteristischen Asterismus, entsprechend existieren das Herbstviereck, das Wintersechseck, das Frühlings- und das Sommerdreieck. Am Abendhimmel findet sich stets das Sternbild, das der aktuellen Jahreszeit zugeordnet ist, während die Formationen der zweiten Nachthälfte einen Ausblick in die Zukunft geben.

Nach Mitternacht erhalten wir im Oktober also einen Vorgeschmack auf den Winter, denn mit dem Himmelsjäger Orion betritt ein Teil des Wintersechsecks die Himmelsbühne. Etwas später sehen wir mit dem Löwen sogar das wohl schönste Sternbild des fernen Frühlings. Regulus, der Hauptstern des Löwen, gehört zum Frühlingsdreieck. Vom 8. bis zum 12. Oktober können wir verfolgen, wie unser prachtvoller Morgenstern Venus an dem Zukunftsboten vorbeizieht.