Gelingt "Chang'e-6" die Heimreise, wäre das eine Weltpremiere. Als erste Sonde in der Menschheitsgeschichte hätte sie dann Gesteinsproben auf der erdabgewandten Seite des Mondes gesammelt und zur Erde gebracht. "Chang'e-6" war Anfang Mai vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan zu ihrer Mission gestartet. Nach etwas mehr als vier Tagen Flugzeit trat die Sonde in die Mondumlaufbahn ein und umkreiste den Erdtrabanten: auf der Suche nach einem geeigneten Zeitpunkt und Ort für die Landung.

Am Sonntag setzte sie nahe dem größten und ältesten Einschlagkrater des Mondes auf, dem Südpol-Aitken-Becken. Ein Roboter sammelte Gestein und Staub. Nachdem auch die chinesische Nationalflagge gehisst und fotografiert war, hob "Chang'e-6" in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder ab.

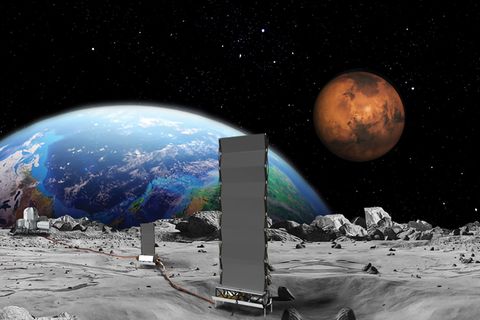

Weil sich das Aufstiegsmodul vollkommen selbstständig aufrichten muss, galt der Start von der Mondoberfläche als besonders heikel. Das chinesische Kontrollzentrum auf der Erde kann keinen direkten Kontakt zur Sonde auf der abgewandten Seite des Mondes halten und ist auf den Relaissatelliten "Queqiao-2" angewiesen. Im Mondorbit soll "Chang'e-6" laut der Nationalen Raumfahrtbehörde Chinas (CNSA) an den Orbiter und das Rückholfahrzeug andocken und die Reise zurück zur Erde antreten. Läuft auch der Rückflug wie geplant, landen die Gesteinsproben Ende Juni in Chinas Provinz Innere Mongolei.

Warum hat der Mond eine erdabgewandte Seite? Und was will China dort?

Erde und Mond bewegen sich in einer gebundenen Rotation. Zwar dreht sich der Mond um die eigene Achse, trotzdem wendet er der Erde stets nur eine Seite seiner Oberfläche zu. Für eine Drehung um sich selbst braucht der Erdtrabant exakt so lange wie für eine Umrundung der Erde: 27 Tage und 7 Stunden.

Dennoch sehen wir von der Erde aus etwas mehr als die Hälfte des Mondes. Seine Umlaufbahn ist elliptisch, an manchen Tagen kommt er der Erde näher und wird durch die Erdanziehung beschleunigt. Die Eigendrehung hingegen bleibt gleichmäßig. Im Lauf der Zeit bekommen wir also etwa 60 Prozent der Mondoberfläche zu Gesicht. 40 Prozent hingegen bleiben dauerhaft im Dunkeln. Bis 1959 hatten Forschende kaum eine Vorstellung von der Beschaffenheit dieser Rückseite, dann gelang der sowjetischen Raumsonde "Luna 3" eine erste Aufnahme.

Manche Bereiche auf der Rückseite des Mondes bleiben dauerhaft im Dunkeln. An diesen Orten, verschont vom Sonnenlicht, das andere Orte auf dem Mond auf bis zu 130 Grad Celsius aufheizen kann, erwarten Forschende große Mengen Wassereis: neben wertvollen Rohstoffen wie Silizium, Gold oder Platin ein gewichtiger Grund für den neuen Wettlauf zum Mond.

Das Wassereis ist elementarer Bestandteil der Pläne, den Mond bald zu besiedeln. Aus ihm könnten Wasser und Sauerstoff, aber auch Elemente für Raketentreibstoff gewonnen werden. China plant, noch in diesem Jahrzehnt wieder Menschen auf den Mond zu schicken. Die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA will bereits 2025 vier Astronauten und Astronautinnen um den Mond kreisen lassen, 2026 sollen die seit den Apollo-Missionen ersten US-Amerikaner wieder auf dem Erdtrabanten stehen.

Die Gesteinsproben dienen aber auch Forschungszwecken auf der Erde. Während die erdabgewandte Seite von großen Kratern durchzogen ist, gleichen Teile der uns zugewandten Seite weiten Tiefebenen, gebildet von erstarrter Lava. Diese geologischen Unterschiede zu entschlüsseln könnte ein erweitertes Verständnis der Entstehung des Mondes, aber auch der Erde und der frühen Geschichte unseres Sonnensystems geben.