Maximilian Berhet und Kojiro Suzuki sind Wissenschaftler an der Universität Tokyo. Sie erforschen, wie Satelliten effizienter durchs All fliegen, wie Raumsonden sicher auf fremden Planeten landen. Und sie falten Papierflieger.

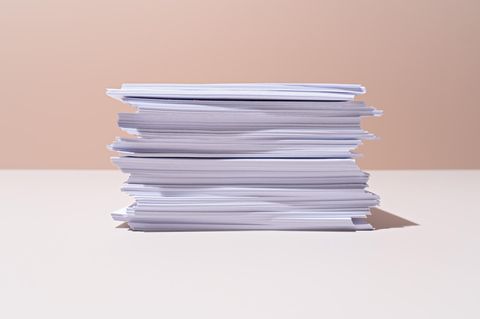

"Studie über die Dynamik eines Origami-Raumflugzeugs beim Eintritt in die Erdatmosphäre" lautet der Titel ihrer vor einigen Tagen erschienenen Studie. Ihre "Origami-Raumflugzeuge" haben Berhet und Suzuki aus stinknormalem Druckerpapier gefaltet, Größe DIN A4. Sie haben einen längsseitigen Falz in das Blatt gezogen und die oberen Enden zu Dreiecken abgeknickt, sodass ihr Flugzeug eine Spitze erhält. Die Flügel bekamen jeweils eine weitere Falzlinie, das war’s. Bei einem Weitflugwettbewerb gegen Grundschülerinnen würden die Forscher mit ihrem Modell wohl abstinken.

Der Papierflieger bleibt erstaunlich stabil

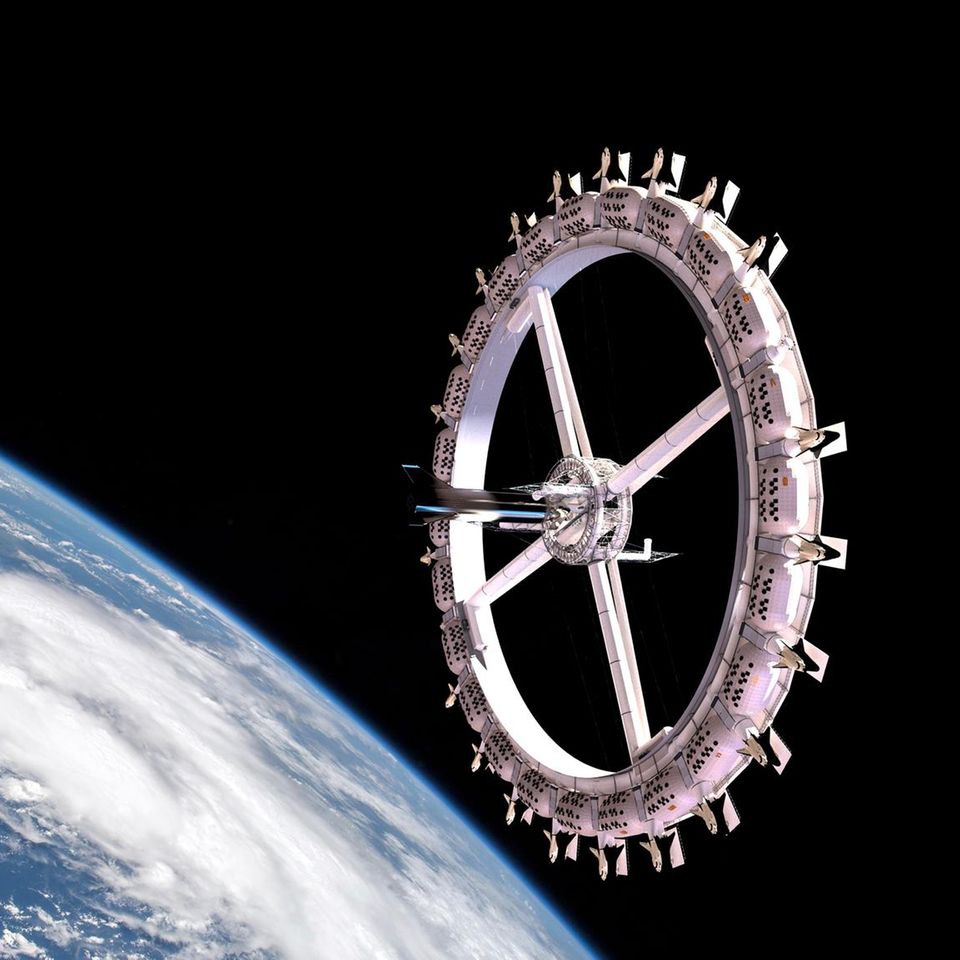

Doch darum ging es ihnen nicht. Berhet und Suzuki vermaßen ihre Papierflieger, pflegten die Daten in ein Softwaremodell und simulierten den Flug von der ISS zur Erde. Die Internationale Raumstation umkreist unseren Planeten in einem Abstand von etwa 400 Kilometern. Sie saust dabei binnen einer Sekunde satte 7800 Meter weit – und gibt damit die Startgeschwindigkeit des Papierfliegers vor: 28.000 km/h. Gelänge es, den Flieger auf der Erde derart zu beschleunigen, risse es ihn wohl in Fetzen. Zu dicht ist die Atmosphäre nahe der Erdoberfläche, zu stark wären die Kräfte, die auf das Papier wirkten.

400 Kilometer über der Erde, wo der Widerstand weitaus geringer ist, könnte der Papierflieger hingegen eine gute Figur machen. Das zumindest legt die Simulation der Forscher nahe. Weniger als dreieinhalb Tage bräuchte der Flieger demnach, um sich der Erde in Kreisbahnen bis auf 120 Kilometer zu nähern. Dabei bleibe er fast vollkommen stabil, schreiben die Forscher, komme kaum ins Trudeln. Dann endet die Simulation.

Berhet und Suzuki wagen trotzdem eine Prognose: "Obwohl der gekoppelte Simulator nicht für die Anwendung in niedrigeren Höhen ausgelegt ist, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass ein unkontrollierbares Taumeln einsetzt." Dass das Origami-Raumschiff also in geschwungenen Bahnen zur Erde segelt, scheint ausgeschlossen. Zumal es dort nie ankommen würde, wie der zweite Teil der Studie beweist.

Berhet und Suzuki steckten einen ihrer echten Papierflieger in einen Windkanal. Das Heck des Fliegers verstärkten sie mit einer hitzebeständigen Aliminiumschicht, setzen ihn Windgeschwindigkeiten von Mach 7 aus: der siebenfachen Schallgeschwindigkeit. Die Kräfte, die dabei auf den Papierflieger wirkten, entsprechen ungefähr jenen, denen er beim Eintritt in die Erdatmosphäre ausgesetzt wäre. Die Spitze des Fliegers bog sich deutlich nach hinten, nach nur wenigen Sekunden waren die Flügel verkohlt.

"Auf der Grundlage der Ergebnisse von Hyperschall-Windkanaltests und Simulationen wird erwartet, dass die beim Eintritt in die Atmosphäre auf das Raumflugzeug einwirkenden Oberflächenkräfte keine nennenswerte Verformung verursachen", schreiben die Forscher. "Allerdings erfährt das Papierraumflugzeug über mehrere Minuten eine starke aerodynamische Erwärmung."

Der Papierflieger wäre nie auf der Erde angekommen, so das Fazit der Studie. Er wäre verbrannt.

Bleibt die Frage: Warum das Ganze?

Zum einen, schreiben die Autoren, sei Papier ein Material, das in ferner Zukunft auch in der Raumfahrt eingesetzt werden könne, vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit. So könne eine dünne Papiermembran als Schleppsegel verwendet werden, als Alternative zu den üblichen metallisierten Kunststoffmembranen wie Mylar und Kapton. So könne das ausgefahrene Segel einen Satelliten schnell auf eine erdnähere Bahn bringen, wo das Segel abgeworfen wird und in der Atmosphäre verglüht – während der Satellit eingefangen und recycelt wird.

Zum anderen, und hier mag die Grundlagenforschung realitätsnäher erscheinen, könne die Studie dazu dienen, den Raumfahrtnachwuchs zu inspirieren. "Papierflieger können mit einfachen Materialien hergestellt werden", schreiben Berhet und Suzuki. "Sie bieten einen einfachen Einstieg in die Konzepte der Aerodynamik und Luftfahrt."