Der Physiker Stephen Hawking faszinierte die Menschen. Gebunden an den Rollstuhl, unfähig sich zu bewegen, schaffte er es doch mit der Kraft seines Geistes, neue Einblicke in fremdartige Bereiche des Universums zu gewinnen. Seine Forschung zu Schwarzen Löchern machte aus einer theoretischen Spekulation eines der wichtigsten Forschungsobjekte der modernen Physik.

So einzigartig Hawking als Physiker und Mensch war, steht er doch zugleich symbolisch für die gesamte Menschheit: Gebunden an einen kleinen Planeten, limitiert in ihren Möglichkeiten, hat die Menschheit es auf unglaubliche Weise geschafft, das Universum über die Erde hinaus zu erkunden. Mit der Kraft neuer Technologie kann sie in Bereiche vorstoßen und diese verstehen, die eigentlich zu weit weg und zu fremdartig wirken.

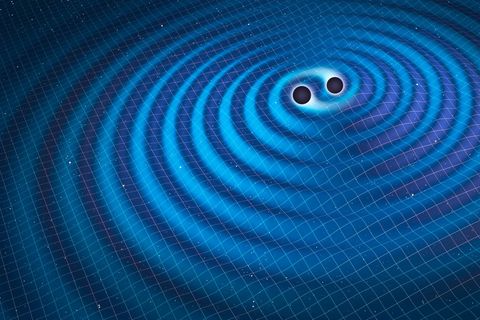

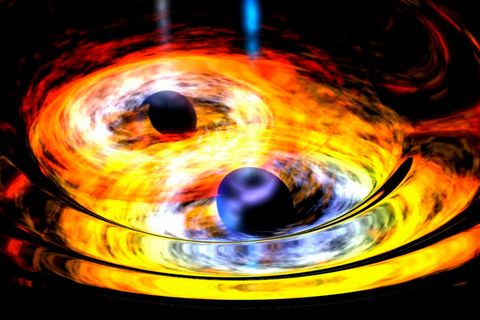

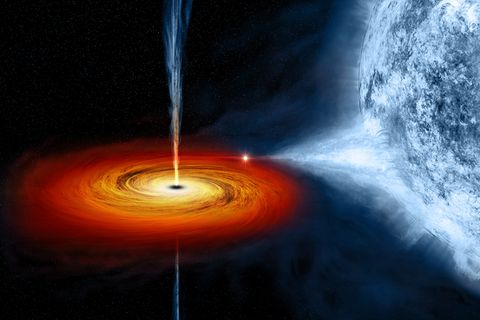

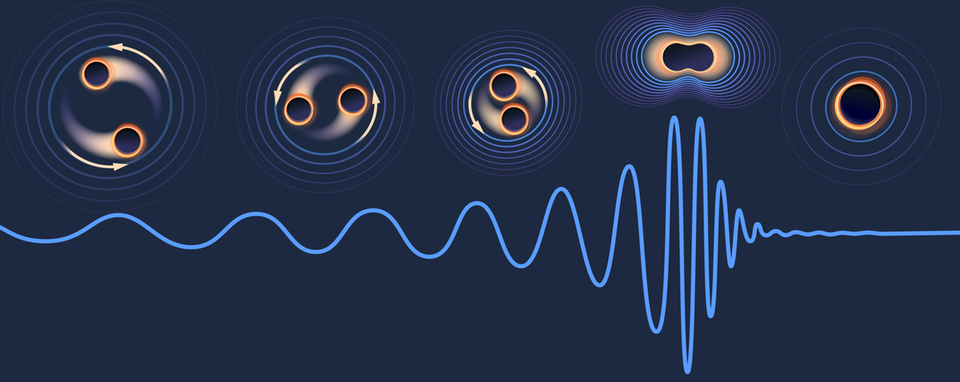

Solch ein Meilenstein gelang vor genau zehn Jahren, im September 2015. Damals erfolgte die erste Messung einer Gravitationswelle überhaupt, eine Jahrhundertentdeckung, für die es später den Nobelpreis gab. Damals hörten die Forschenden das Echo einer gewaltigen Kollision, so stark, dass sie die Raumzeit selbst zum Beben brachte. Bei dem weltraumerschütternden Ereignis waren etwa 1,3 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt zwei Schwarze Löcher zu einem einzigen verschmolzen.

Seit dem ersten Erfolg ist das Einfangen solcher Signale fast Routine geworden, die zwei Gravitationswellendetektoren des Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) in den USA spüren im Schnitt alle drei Tage solch ein Beben der Raumzeit auf, das die Erde durchquert. Doch in diesem Jahr detektierte LIGO ein besonderes Signal. Als wollte die Natur den Forschenden ein Geschenk zum zehnjährigen Jubiläum machen, detektierten sie ein Signal, das dem von vor zehn Jahren frappierend ähnelt. Doch durch die stetig verbesserte Technologie können sie es viel klarer hören. Es ist das bislang "lauteste" Echo einer Kollision schwarzer Löcher.

"Das neue Paar Schwarzer Löcher ist fast identisch mit dem historischen ersten Nachweis aus dem Jahr 2015", sagt Astrophysiker Maximiliano Isi vom Flatiron Institute in New York City. "Aber die Instrumente sind viel besser, sodass wir das Signal auf eine Weise analysieren können, die vor zehn Jahren noch nicht möglich war."

GW250114 haben die Forschenden das Signal getauft, die Zahlen stehen für das Datum, an dem das Gravitationswellensignal die Erde erreichte: 14. Januar 2025. "Es ist das lauteste Gravitationswellenereignis, das wir bisher entdeckt haben", sagt Geraint Pratten von der Universität Birmin. "Es war, als würde aus einem Flüstern ein Schrei werden."

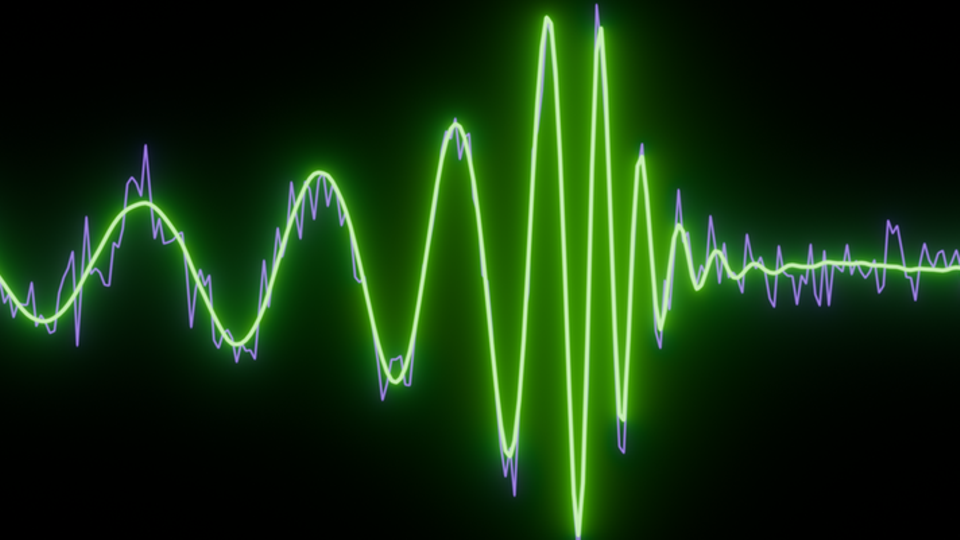

So klingt das Beben der Raumzeit: Der erste Sound sind die Gravitationswellen, die vor zehn Jahren entdeckt wurden. Das Signal entwickelt sich von einem tiefen Ton binnen Sekundenbruchteile zu einem hohen: Dies spiegelt die immer schnellere Rotation und das finale Verschmelzen der Schwarzen Löcher wider.

Der zweite Sound ist das neugemessene Beben. Klar erkennbar ist, dass bei der zweiten Messung weitaus weniger Rauschen draufliegt, wodurch das Signal klarer zu hören ist. Beide Signal werden anschließend wiederholt

Die Klarheit des Signals gab den Forschenden die Möglichkeit, die Eigenschaften des fusionierten Schwarzen Lochs so präzise wie nie zuvor zu vermessen – und dabei just die bahnbrechenden Vorhersagen von Stephen Hawking zu bestätigen.

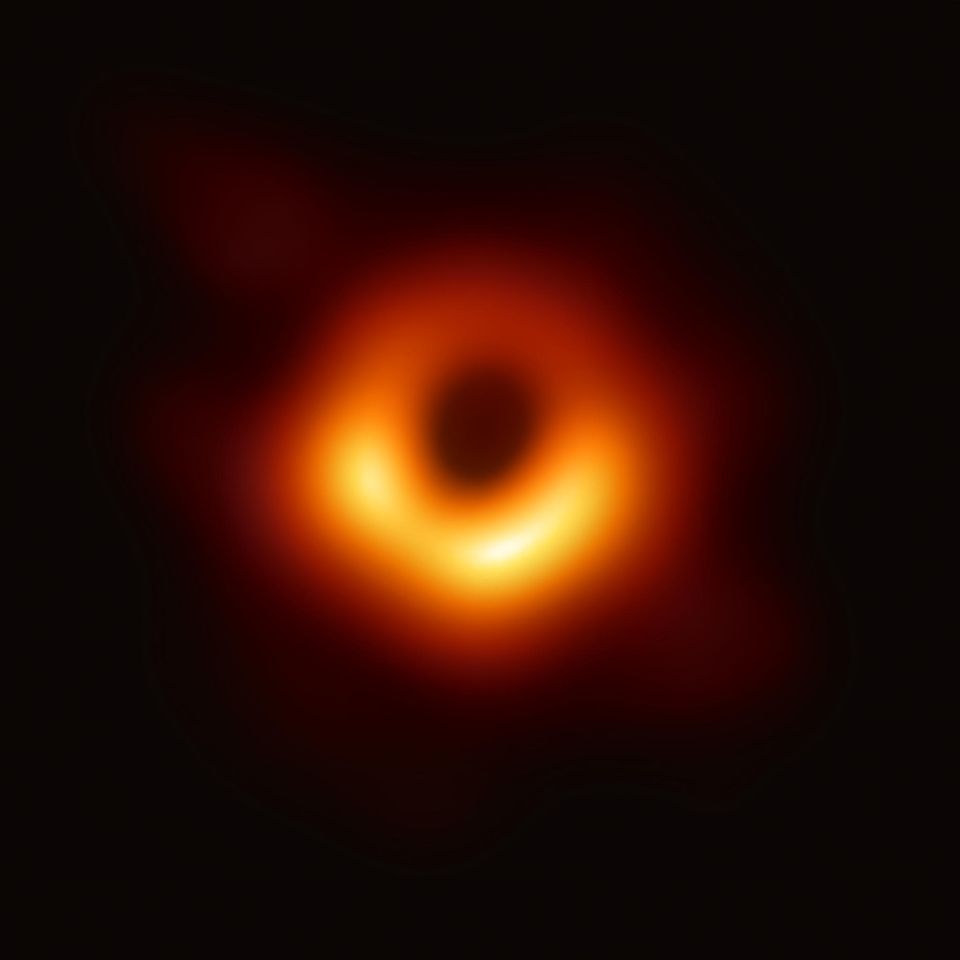

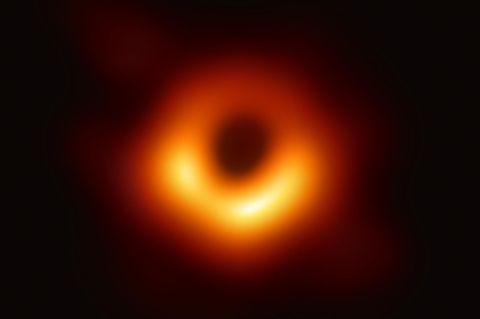

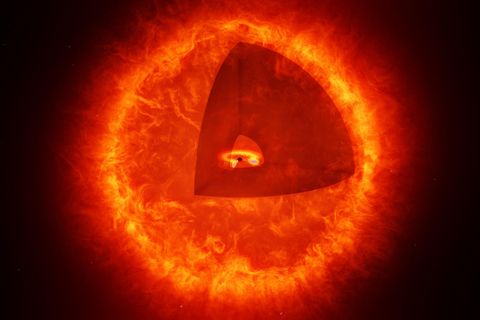

In Schwarzen Löchern ist Materie so sehr verdichtet, dass dies die Raumzeit extrem krümmt. Aus ihrem Inneren kann nichts mehr hinausgelangen. Dieser Bereich wird markiert vom Ereignishorizont, einer Art kugelförmiger Oberfläche des Schwarzen Lochs, die sich wie ein Mantel darum legt und unserem Blick verbirgt, was im Inneren vor sich geht.

1971 stellte Hawking die These auf, dass bei der Kollision von Schwarzen Löchern die Gesamtfläche des Ereignishorizonts des entstehenden Schwarzen Lochs größer ist als die Summe der einzelnen Schwarzen Löcher – sie kann nicht schrumpfen.

Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn Schwarze Löcher verschmelzen, verbinden sich zwar ihre Massen und vergrößern so die Oberfläche. Sie verlieren jedoch auch Energie in Form von Gravitationswellen. Darüber hinaus kann die Verschmelzung dazu führen, dass das kombinierte Schwarze Loch seine Rotation erhöht, was ebenfalls zu einer Verringerung seiner Fläche führt. Das Schwarze-Loch-Flächentheorem besagt, dass trotz dieser gegensätzlichen Faktoren die Gesamtfläche zunehmen muss.

Genau dies konnten die Forschenden nun aus den Daten herauslesen. Die ursprünglichen Schwarzen Löcher hatten eine Gesamtfläche von etwa der Größe des Vereinigten Königreichs (240.000 Quadratkilometer), während die endgültige Fläche etwa 400.000 Quadratkilometern (etwa die Größe Schwedens) betrug – eine deutliche Zunahme.

Die Zahlen zeigen, wie schwer fassbar Schwarze Löcher sind, denn in dieser Kugel, deren Oberfläche gerade mal so groß wie Schweden ist, vereint sich die Masse von mehr als 60 Sonnen.

Die Fläche des Ereignishorizonts fasziniert Physiker*innen auch deswegen so sehr, weil Hawking und der Physiker Jacob Bekenstein später erkannten, dass die Größe des Ereignishorizonts die Unordnung im Inneren des Schwarzen Lochs widerspiegelt. Je größer die Unordnung, in der Fachsprache: je größer die Entropie, umso größer die Fläche des Ereignishorizonts und damit die Größe des Schwarzen Lochs. Und so, wie die Entropie im Universum niemals kleiner wird, sondern nur anwächst, so kann auch der Ereignishorizont nur anwachsen und nie kleiner werden.

Die Hypothese von Hawking und Bekenstein ist nur schwer nachzuvollziehen, doch sie ist zentral für die moderne Physik. Denn sie stellt einen der wenigen Punkte dar, in denen sich Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie, die Thermodynamik und die Quantenphysik berühren. Forschende erhoffen sich daher, durch das Studium des Ereignishorizonts einen Weg zu finden, wie man alle Theorien der Physik miteinander verbinden kann.

Neben den Vorhersagen von Hawking konnte das Team von LIGO noch eine zweite zentrale und seit Langem bestehende Vermutung zu Schwarzen Löchern bestätigen. Aufgestellt wurde sie vom neuseeländischen Mathematiker Roy Kerr, der 1963 eine Reihe von Gleichungen präsentierte, die auf elegante Weise erklären, wie Raum und Zeit in der Nähe eines rotierenden Schwarzen Lochs aussehen. Die Kerr-Metrik sagt Effekte wie das "Mitreißen" des Raums voraus.

Kerr stellte aber auch fest, dass Schwarze Löcher überraschend simple Objekte sind. Um ein Schwarzes Loch präzise zu beschreiben, braucht es nur ganz wenige Informationen. Ganz anders als etwa bei der Sonne, bei der man die Position und Geschwindigkeit jedes einzelnen Atoms präzise wissen müsste, um sie vollständig zu beschreiben, reichen beim Schwarzen Loch zwei Informationen: seine Masse und sein Spin, also wie schnell es rotiert. Damit sind Schwarze Löcher die simpelsten Objekte im Universum.

Auch dies konnte das Team bestätigen, indem es sich den Nachhall des fusionierten Schwarzen Lochs anschaute. Denn erschüttert von der Kollision, vibriert das Schwarze Loch noch ein wenig nach, wie eine Glocke, die angeschlagen wurde. Die schwingen mit mehreren Frequenzen zugleich, und zwei solcher Schwingungen des Schwarzen Lochs konnten die Forschenden abhören. Durch die Messung der Tonhöhe und Dauer der Wellen konnten sie mehr Details über dessen Struktur und Eigenschaften erfahren. In diesem Fall hatte das finale Schwarze Loch eine Masse von rund 63 Sonnen und es rotierte mit etwa 100 Umdrehungen pro Sekunde. Vor allem aber reichten eben allein diese beiden Informationen, um das Schwarze Loch und sein Schwingen zu beschreiben, so wie es Kerrs Formeln vorhersagen.

Insgesamt gelang den Forschenden damit erstmals ein vollständiger Überblick über die Kollision, vom ersten Aufeinandertreffen der Schwarzen Löcher bis zum letzten Nachhall, als sich das verschmolzene Schwarze Loch in seinem neuen Zustand einpendelte, was innerhalb von zehn Millisekunden nach dem ersten Kontakt geschah.