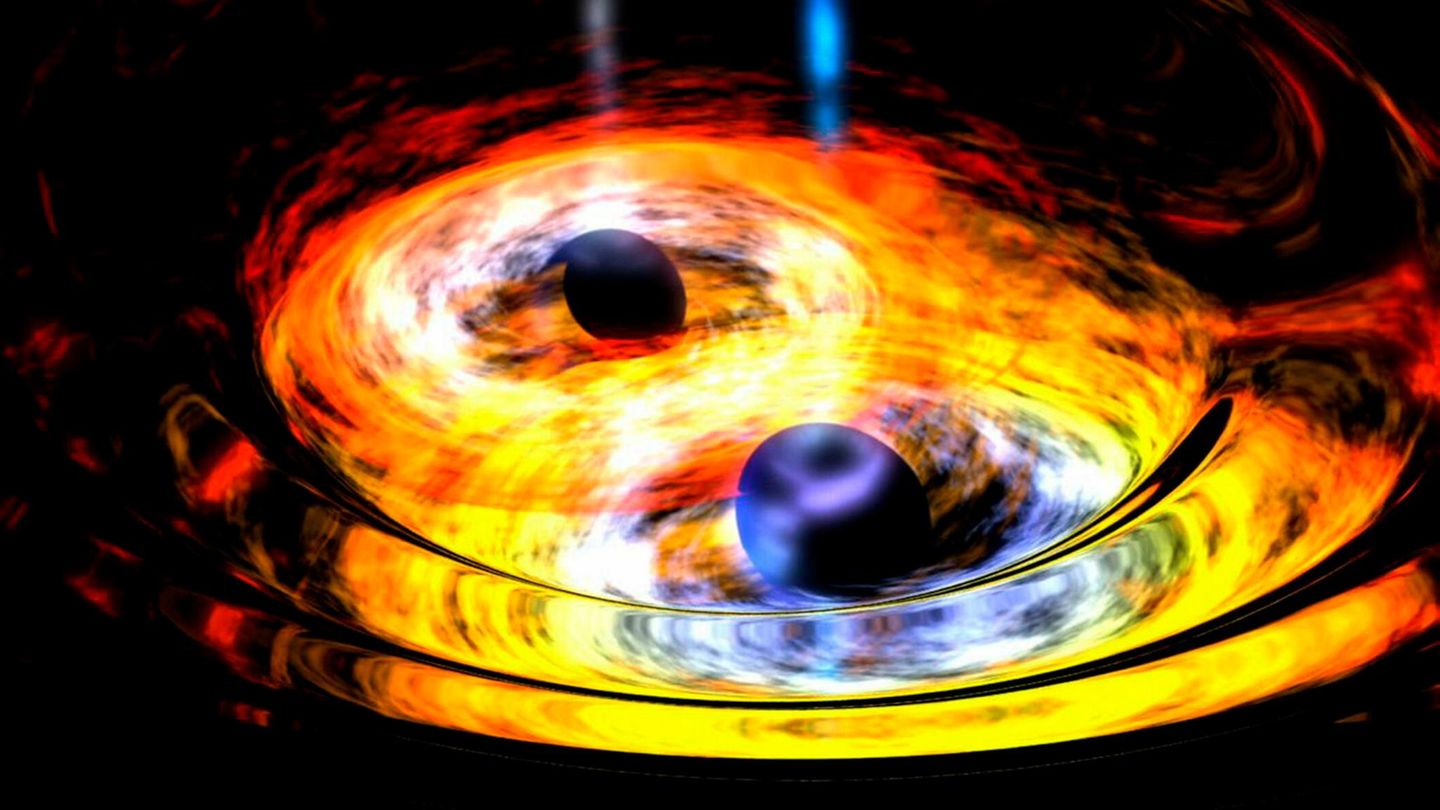

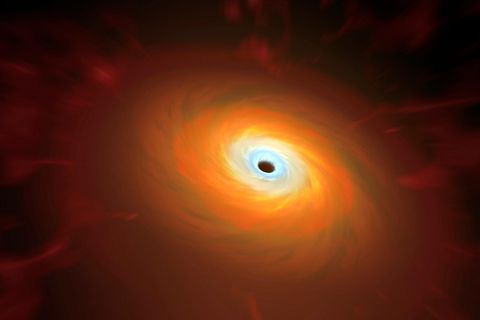

Der atemberaubende kosmische Walzer näherte sich seinem Höhepunkt. Schon seit geraumer Zeit umkreisten sich die beiden Himmelskörper, hielten einander mit ihren gewaltigen Massen fest. Der eine war etwa 137-mal so schwer wie unsere Sonne, der andere etwa 103-mal. Bei beiden war die Materie auf engstem Raum verdichtet, sodass sie Raum und Zeit extrem verzerrten: Was hier einander umtanzte, waren Schwarze Löcher. Und als wäre der Pas de deux nicht faszinierend genug, rotierte jedes der Schwarzen Löcher zusätzlich für sich allein, drehte Pirouetten, 400.000-mal schneller als die Rotation der Erde.

Stetig näher rückten sie einander, umkreisten sich immer schneller. Bis zum großen Finale. Dieses war extrem kurz, dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde, war dafür aber umso heftiger. Mit fast Lichtgeschwindigkeit sausten die Giganten einige letzte Male, dann stürzten sie ineinander und vereinigten sich zu einem einzigen, noch größeren Schwarzen Loch, das 225 Sonnenmassen schwer war.

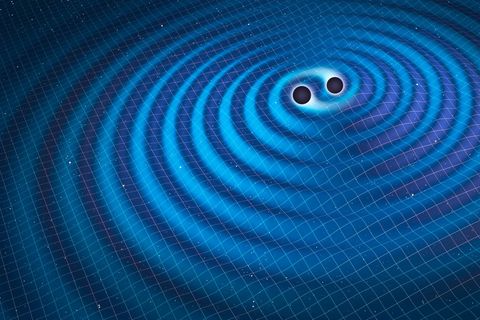

Der kosmische Tanz zog und zerrte am Parkett, es versetzte das Universum selbst in Schwingung. Wie auf einem See, in den ein Stein geworfen wurde, breiteten sich Raumzeitwellen in alle Richtungen aus. Milliarden Jahre später erreichten sie einen kleinen blauen Planeten. Dessen Zeitschreibung datierte auf den 23. November 2023.

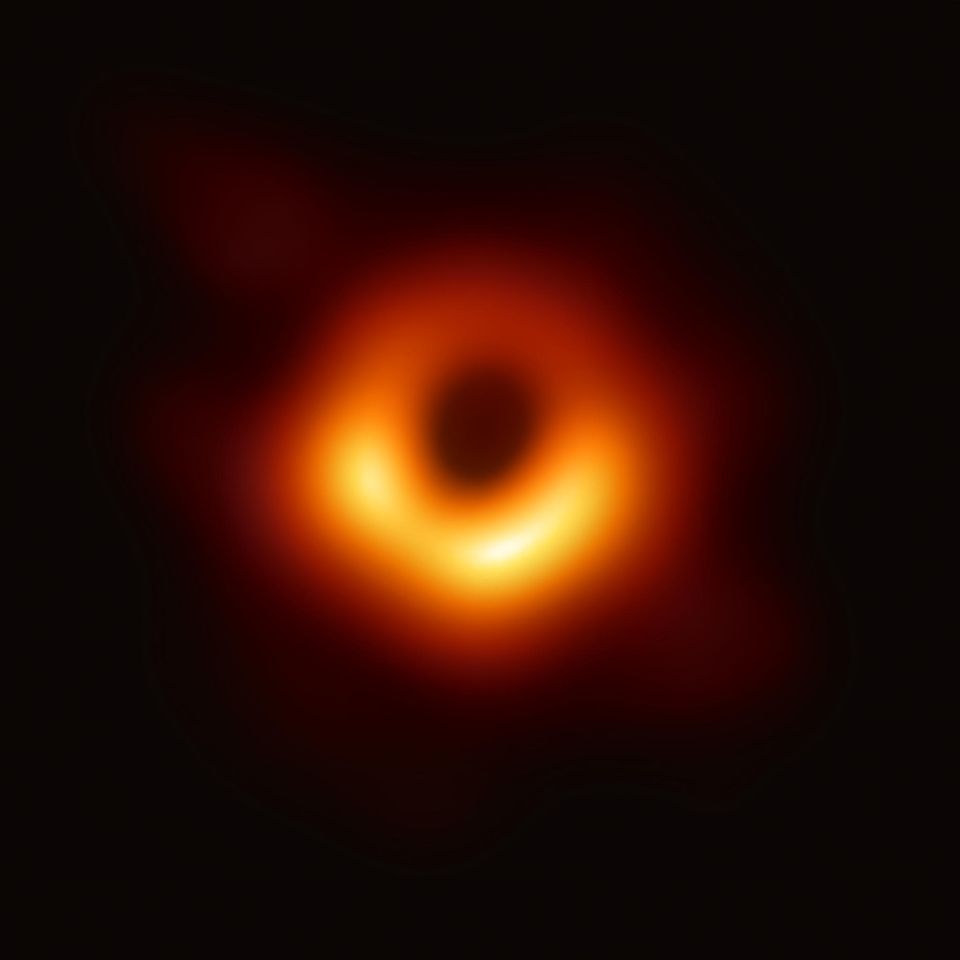

Die Wellen kneteten die Erde einmal durch, doch das blieb weitgehend unbemerkt, denn die Bewegung geschah lediglich um den Bruchteil eines Atoms. Wir hätten nichts davon erfahren, hätten nicht zwei Detektoren in den USA das Beben registriert. Anderthalb Jahre lang prüften Forschende das Signal, bis sie sich sicher waren: Was die Detektoren vermessen hatten, war die größte beobachtete Kollision Schwarzer Löcher.

Die Forschenden hatten keine Eile, die Entdeckung zu verkünden. Denn die Ligo-Kollaboration, die die Gravitationswellen aufgespürt hat, ist es gewohnt, Sensationen zu vermelden. 2016 verkündete sie die erstmalige Messung von Gravitationswellen, wofür es den Nobelpreis gab. Seitdem hat sie 300 Kollisionen von Schwarze Löchern aufgespürt. Die zuvor schwerste Kollision, 2021 erfasst, schuf ein Schwarzes Loch von 140 Sonnenmassen.

Die jüngste Entdeckung überragt das bei Weitem, und sorgt daher für viel Jubel und noch mehr Fragen unter den Forschenden. "Dies ist das massereichste Schwarze-Loch-System, das wir bisher durch Gravitationswellen beobachtet haben, und es stellt eine echte Herausforderung für unser Verständnis der Entstehung von Schwarzen Löchern dar", sagt Mark Hannam von der Universität Cardiff.

Das beschriebene Ereignis macht also nicht nur Laien schwindelig. Es bringt auch Forschende und ihre Theorien an deren Grenzen. "Die Schwarzen Löcher scheinen sich sehr schnell zu drehen – nahe der Grenze, die Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie zulässt", erklärt Charlie Hoy von der Universität Portsmouth. "Das macht es schwierig, das Signal zu modellieren und zu interpretieren." Laut den Simulationen lagen die Rotationen bei 80 beziehungsweise 90 Prozent dessen, was theoretisch als maximal möglich gilt.

Da die Modelle das Geschehene nur schwer fassen können, stehen hinter jedem einzelnen Detail der Kollision große Fragezeichen. Der oben beschriebene Ablauf ist die wahrscheinlichste Variante, aber nicht die einzig mögliche. Unklar ist unter anderem, wie weit entfernt dies passierte. Die Gravitationswellen könnten zwei bis 13 Milliarden Lichtjahre zurückgelegt haben, bis sie uns erreichten.

Nicht nur die schnellen Pirouetten begeistern das Ligo-Team. Vor allem die Masse der Giganten sorgen für viele Debatten, denn eigentlich sollte es Schwarze Löcher dieser Schwere nicht geben.

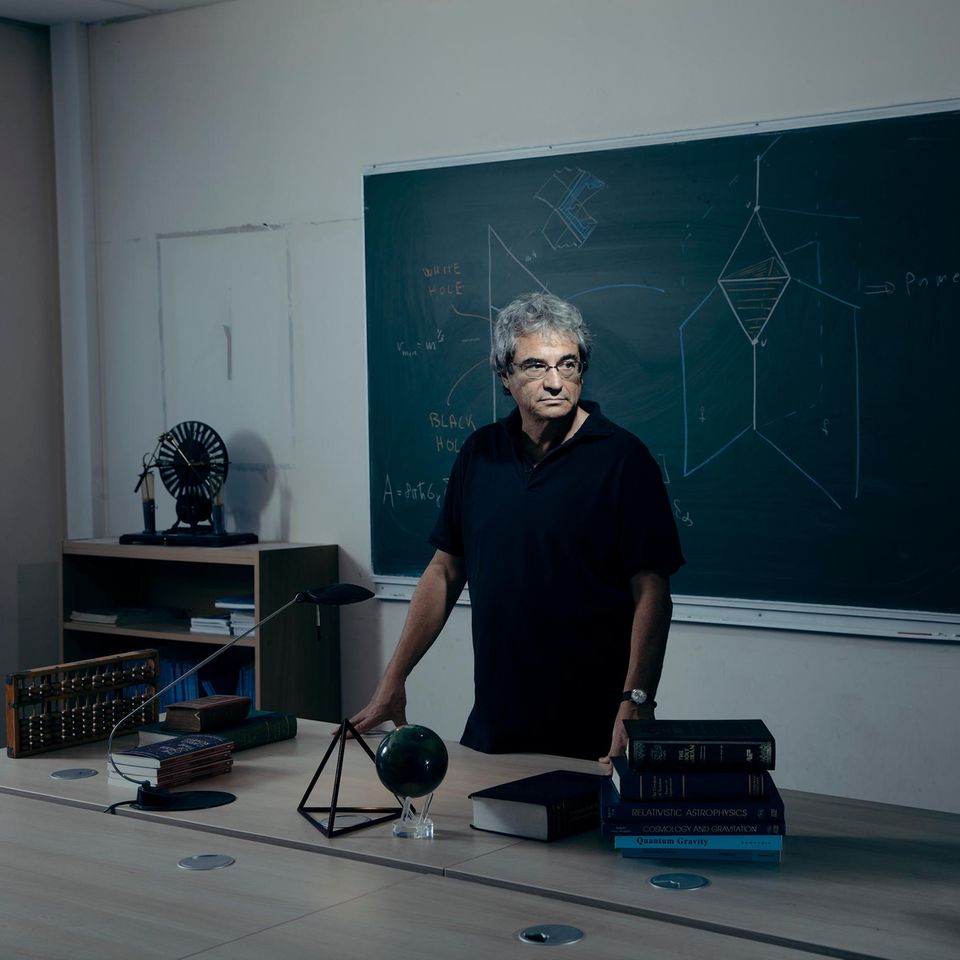

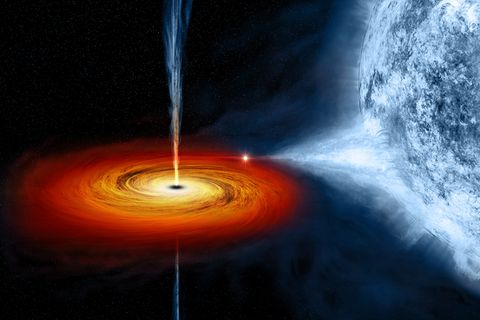

Schwarze Löcher von dem Typ, den Ligo aufspüren kann, entstehen dann, wenn Sterne ihr Leben aushauchen. An ihrem Ende sprengen sie ihre äußeren Schichten in einer gewaltigen Explosion ab, in einer Supernova. Was übrig bleibt, implodiert: Die Massen stürzen zusammen, nichts hält den Kollaps auf, bis die hochverdichtete Materie die Raumzeit selbst einkrümmt. Um sie bildet sich ein Ereignishorizont, der sich ein Mantel um sie legt und den Blick versperrt, was im Inneren von Schwarzen Löchern passiert.

Dieser Kollaps findet allerdings nicht bei Sternen jeder Größe statt. Der Prozess ist sensibel und kann nur unter bestimmten Voraussetzungen bis ins Extrem ablaufen. Laut den Theorien sollte sich aus einem Sternenkollaps kein Schwarzes Loch bilden, das zwischen 60 und 130 Mal so schwer ist wie die Sonne. Die überwiegende Mehrzahl der von Ligo gemessenen Schwarzen Löcher liegt wie erwartet unter dieser Schwelle.

Doch in diesem Fall scheint mindestens einer der beiden Tanzpartner genau in dieser verbotenen Massenzone zu liegen, je nach Simulation liegen sogar beide darin. Damit sind sie kein Einzelfall: Ligo hat immer wieder Schwarze Löcher mit einer Masse entdeckt, die es nach der gängigen Theorie des Sternenkollapses nicht geben sollte.

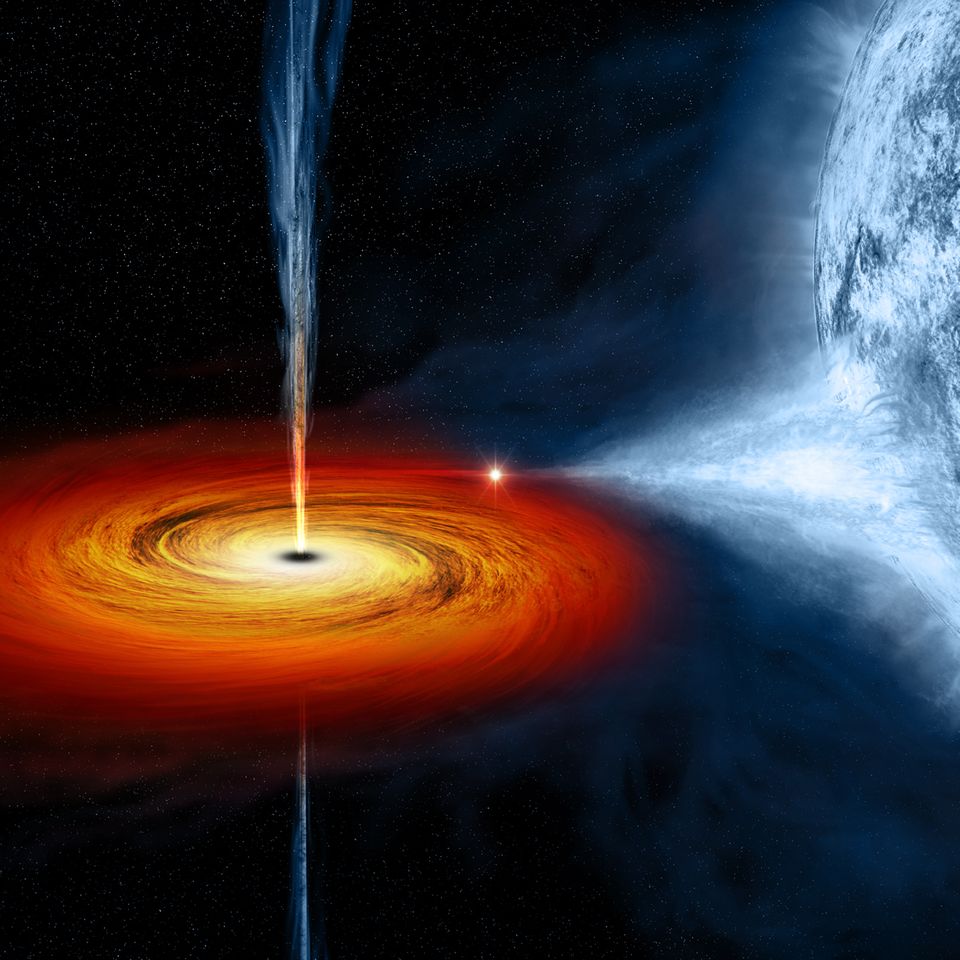

Möglicherweise haben Forschende schlicht noch nicht genau verstanden, wie solche Sterne ihren letzten Moment durchleben, sodass sich Schwarze Löcher dieser Größe eben doch bilden können. Das nun veröffentlichte Extremereignis spricht jedoch für eine andere Entstehungsgeschichte: Womöglich war eines oder waren sogar beide Schwarze Löcher selbst das Ergebnis einer kosmischen Kollision kleinerer Schwarzer Löcher.

Dafür könnten die gigantisch schnellen Pirouetten sprechen. Denn ein kollabierter Stern allein kann wohl kaum solch einen hohen Spin aufbringen. Wenn aber zwei Schwarze Löcher einander umkreisen und fusionieren, kann der schwere Sprößling den Schwung des elterlichen Tanzes übernehmen und sich fortan rasant drehen. Allerdings sind die gemessenen Pirouetten selbst so extrem hoch, dass dies eigentlich nicht dem Spin entspricht, der bei solch einer Verschmelzung erwartet wird.

"Es wird Jahre dauern, bis die Wissenschaft dieses komplexe Signalmuster und all seine Implikationen vollständig entschlüsselt hat", sagt Gregorio Carullo von der Universität Birmingham. "Auch wenn die wahrscheinlichste Erklärung nach wie vor eine Verschmelzung von Schwarzen Löchern ist, könnten komplexere Szenarien der Schlüssel zur Entschlüsselung seiner unerwarteten Eigenschaften sein."

Auch ein Jahrzehnt nach ihrer initialen Entdeckung sorgen die Gravitationswellen stetig für Furore und prägen unsere Vorstellung vom Kosmos. Allein in den vergangenen zwei Jahren konnten die beiden Detektoren von Ligo über 200 Kollisionen von Schwarzen Löchern erfassen. Das allein zeigt, dass solche Kollisionen offenbar keine Seltenheit im All sind. Und die jüngste Entdeckung scheint dies zu unterstreichen, wenn das, was dort kollidierte, selbst die Überbleibsel vorheriger Kollisionen waren. Offenbar sind Schwarze Löcher so häufig, dass sich nicht nur immer wieder welche begegnen, sondern dass sie in einer Kaskade zu immer größeren Giganten verschmelzen können.

Das Universum gleicht daher nicht einer Balletbühne, auf der nur ab und zu Mal ein Paar einen dramatischen, einsamen Pas de deux vollführt. Mit seinem Gewusel einander umherwirbelnder Duos gleicht es eher dem Parkett des Wiener Opernballs.