Seit das James-Webb-Weltraumteleskop sein Auge geöffnet hat und bis weit in die Frühzeit des Universums blickt, hat es gängige Theorien zum Wanken gebracht. Denn es fand nach dem Geschmack mancher Astronom*innen zu viel: zu viele Galaxien in der Frühzeit, zu große Galaxien, zu leuchtstarke. Beim Blick in die Wiege des Universums hatten die Forschenden kleine Baby-Galaxien erwartet, stattdessen fanden sich da ausgewachsene Prachtexemplare. So schnell, das war die Erwartung, könnten solche Giganten gar nicht entstanden sein.

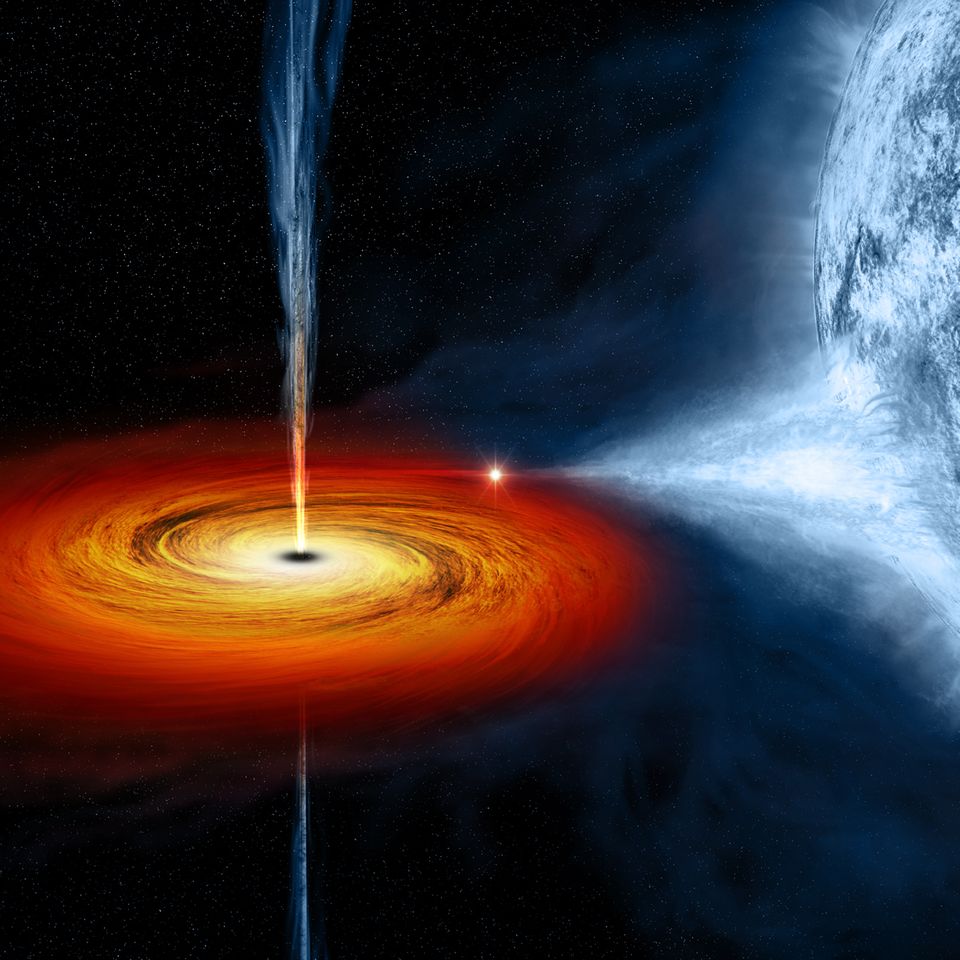

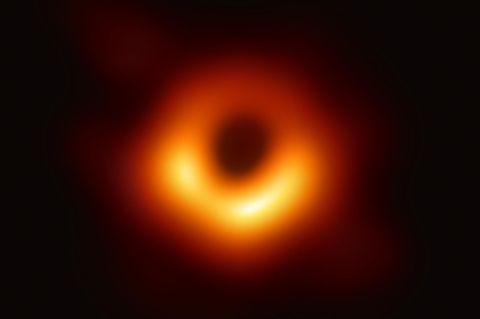

Denn die bisherige Erklärung geht grob so: Eine gigantische Wolke aus Materie ballt sich immer weiter zusammen, kollabiert, verklumpt, erste Sterne beginnen zu leuchten. Diese sind aber wie ein Strohfeuer, sie verbrennen schnell, sterben, kollabieren zu Schwarzen Löchern, die sich von Gas und Sternen aus der Umgebung ernähren und schnell an Gewicht zulegen. Am Ende steht eine grell leuchtende Galaxie mit einem supermassiven Schwarzen Loch im Zentrum.

Dieser Prozess braucht viel zu lange, um die Zahl, Größe und Leuchtkraft jener ersten Galaxien zu erklären, die mithilfe von "James Webb" im frühen Universum beobachtet wurden. Milliarden Jahre wären nötig, aber seit Beginn des Universums hatten den Galaxien nur 700 Millionen Jahre zur Verfügung gestanden.

Querdenker wollen darin den Beweis sehen, den Urknall habe es gar nicht gegeben. Allerdings ist der Urknall auf vielen anderen Wegen sehr gut belegt. Die Astrophysiker*innen suchten daher nach anderen Erklärungen, für sie ist die viel kolportierte Krise, in die James Webb die Forschung angeblich gestürzt habe, eine willkommene Gelegenheit, neue spannende Physik zu entdecken. Und tatsächlich ließen sich viele ursprüngliche "Anomalien" aufklären. Dank James Webb wird neu über die Entstehung der ersten Galaxien diskutiert.

Was hat also dafür gesorgt, dass der Prozess so viel schneller ablief? Oder lief der Prozess ganz anders ab?

Eine spannende Beobachtung mit womöglich weitreichenden Folgen hat nun ein internationales Team um Ignas Juodžbalis von der Universität Cambridge gemacht. Es glaubt, ein nacktes Schwarzes Loch entdeckt zu haben, was die bisherige Erklärung auf den Kopf stellen könnte.

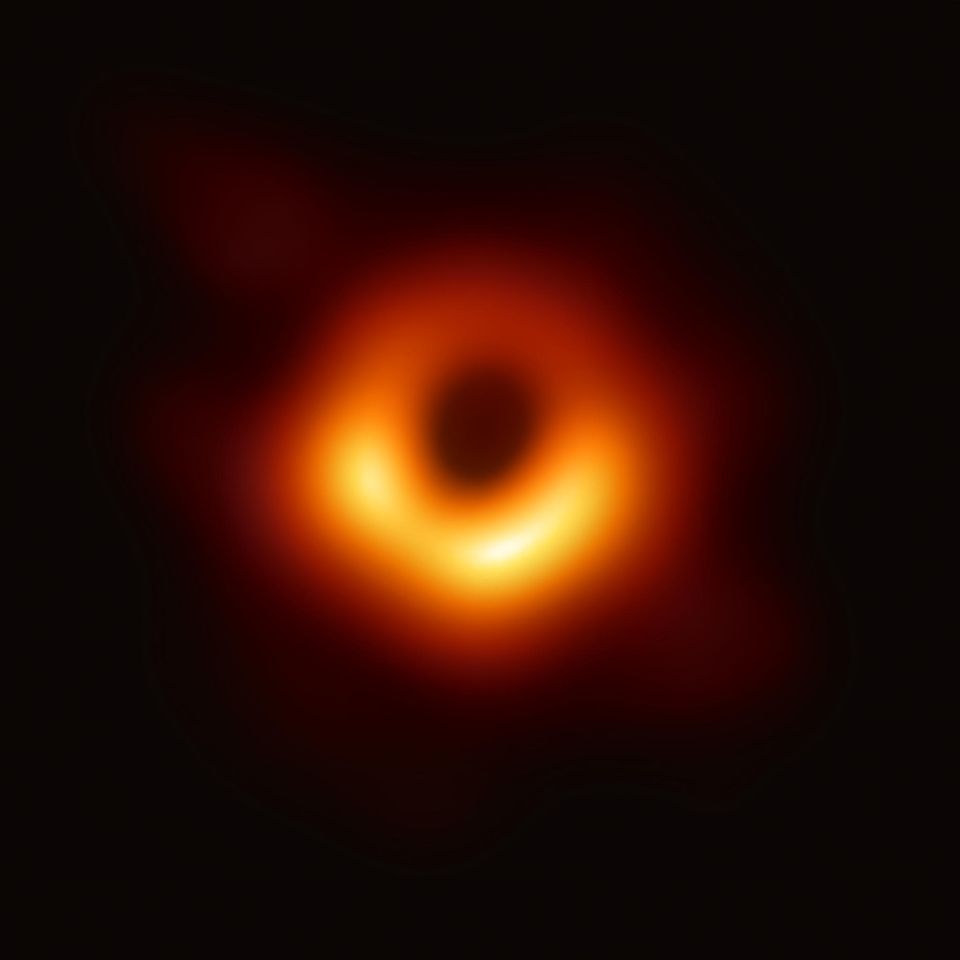

Zu den spannenden neuen Objekten, die das James-Webb-Teleskop im frühen Universum aufgestöbert hat, zählen die Little Red Dots. Diese kleinen, sehr dichten, schwach rot strahlenden Objekte werden oft als junge Galaxien interpretiert. Das Team aus Cambridge hat sich nun einen Little Red Dot namens QSO1 genauer angeschaut und kommt zu dem Ergebnis, dass dieser vor allem aus einem Schwarzen Loch besteht. Seine Masse von etwa 50 Millionen Sonnenmassen sei mehr als doppelt so groß wie alle es umgebende Masse, darunter die Sterne. Damit gilt das Schwarze Loch als weitgehend "nackt", kaum Materie "verhüllt" es.

Allein solch eine Entdeckung wäre schon aufregend, denn meist wird erwartet, dass ein Schwarzes Loch in massereichen Regionen entsteht. Solch eine junge Galaxie aus fast nur einem riesigen Schwarzen Loch und nur wenigen Sternen ist mit gängigen Theorien noch schwerer zu erklären. Denn es macht die Kette an nötigen Schritten noch länger: Eine Materiewolke müsste kollabieren, Sterne bilden sich, dann sterben sie, sie müssten zu einem Schwarzen Loch kollabieren, welches sich dann die restliche Materie in seiner Umgebung einverleiben würde.

Womöglich war es also ganz anders: Das Schwarze Loch entwickelte sich früher oder schneller als die es umgebende Galaxie. Dann müsste das Schwarze Loch aber enorm schnell gewachsen sein, ohne eine Galaxie um es herum, die es "füttert". Das würde die Machtverhältnisse umkehren: Nicht mehr die Galaxie förderte die Entstehung eines Schwarzen Lochs, sondern das Schwarze Loch würde seiner Wirtsgalaxie helfen, sich zu bilden. Das Schwarze Loch wäre nicht der Endpunkt, sondern der Ausgangspunkt der Entwicklung, der "Samen", als den ihn die Forschenden bezeichnen.

Allerdings bleibt dann die Frage, wie solch ein massives Schwarzes Loch entstehen konnte. Eine Möglichkeit wäre, dass die initiale Materiewolke direkt zu einem Schwarzen Loch kollabierte. Damit würden im Vergleich zum gängigen Modell mehrere Schritte übersprungen. Laut den Forschenden machten spezifische Details des betreffenden Objekts diese Erklärung aber eher nicht wahrscheinlich.

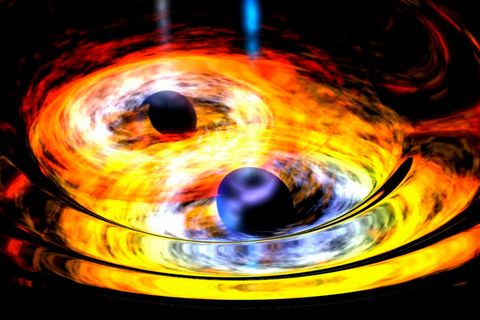

Eine andere, spektakuläre Erklärung wäre, dass es sich bei dem Schwarzen Loch ursprünglich um ein primordiales Schwarzes Loch handelte. Solche Raumzeit-Löcher könnten sich in den ersten Mikrosekunden nach dem Urknall gebildet haben. Über sie wird viel spekuliert, seitdem Stephen Hawking ihre Existenz in den 1970ern vorhergesagt hatte, doch noch nie wurde eines entdeckt. QSO1 hätte dann praktisch seit Beginn des Universums existiert, hätte sich stetig mit Masse angefüllt und die Materie der Galaxie um sich herum angezogen. Allerdings ist QSO1 noch schwerer, als man es selbst für primordiale Schwarze Löcher erwarten würde. Es müsste deshalb entweder früh sehr schwer geworden sein, oder mehrere primordiale Schwarze Löcher müssten zu diesem Exemplar verschmolzen sein.

Das Forschungsteam diskutiert noch ein drittes Szenario, eine Mischung aus den beiden vorherigen. Demnach könnten solche frühen Schwarzen Löcher mithilfe der kosmischen Hintergrundstrahlung entstanden sein, also etwas später als im zweiten Szenario, aber immer noch viel früher als die ersten Galaxien.

Nach allen drei Szenarien hätten die Forschenden zum ersten Mal ein Schwarzes Loch entdeckt, dass nicht auf die bislang bekannte Weise entstanden ist, nämlich aus einem Stern heraus, der bei seinem Tod kollabiert. Allein das machte den Fund schon spektakulär. Denn zwar werden verschiedene alternative Wege diskutiert, wie so ein "Loch" in der Raumzeit entstehen kann, beobachtet wurden sie aber bislang nicht.

Haben die Forschenden recht, wäre es eine überraschende Entdeckung mit potenziell weitreichenden Implikationen. Aber genau deswegen muss man vorsichtig in der Bewertung sein. Die Studie erschien auf Arxiv, einer Open-Access-Plattform. Die Ergebnisse wurden nicht von externen Fachleuten begutachtet, was bei einer Veröffentlichung in Fachzeitschriften üblich ist. Daher ist Vorsicht geboten. Andererseits ist Ignas Juodžbalis ein anerkannter Astrophysiker, und das Vorabveröffentlichen von Forschungsergebnissen auf Arxiv ist heutzutage üblich. Auch gilt: Selbst wenn die Studie nach einem Peer-Review-Prozess in einem großen Fachmagazin erscheint, müssten viele weitere Beobachtungen die These stützen, bevor Fachbücher umzuschreiben wären.

Unabhängig davon, ob sich die Ergebnisse bewahrheiten werden, lässt sich an der Studie zeigen, wie spannend zurzeit die Erforschung des frühen Universums ist. Die Funde von "James Webb" wälzen unser Verständnis dieser Epoche, unser Verständnis von der Entstehung der ersten Galaxien um, kaum ein Bereich in der Astrophysik ist zurzeit so vital.

Offenbar sind Prozesse und Akteure beteiligt, die bislang übersehen oder unterschätzt wurden. Manche sehen Dunkle Energie am Werk, manche Schwarze Löcher, manche wollen gleich die Gravitationsgesetze modifizieren.

Die Schwieirgkeiten der gängigen Entwicklungsszenarien legen einen Blickwechsel nahe. Bislang wird die Frühzeit des Universums meist aus Sicht der Materie erzählt, die sich zu Wolken und dann Sternen zusammenballte. Erst viel später tauchen dann mal Schwarze Löcher auf und beeinflussen bloß ihre direkte Umgebung. Sollten sich die Spekulationen des Forschungsteams bewahrheiten, war es womöglich ganz anders: Dann waren Schwarze Löcher schon sehr früh dominante Akteure im Universum, die das Verhalten der Materie massiv prägten. Erst Schwarze Löcher hätten mit ihrer enormen Schwerkraft die rasante Entwicklung der ersten Galaxien und Sterne ermöglicht.

Wenn das stimmt, würde sich unser Blick auf Schwarze Löcher radikal ändern. Bislang galten sie als "Sonderlinge", als selten und skurril. Und meist wurden sie mit Zerstörung assoziiert: Alle bislang beobachteten Schwarzen Löcher gelten als Sternenleichen, und was ihnen zu nahe kommt, ist dem Tode geweiht. Doch womöglich waren Schwarze Löcher nicht Zerstörer, sondern Ermöglicher, die das Werden und Entstehen im frühen Universum angetrieben haben.