Hitze, schwüle Luft, Starkregen, Gewitter und enorme Temperaturschwankungen – Extremwetterlagen haben zugenommen und häufen sich in den letzten Jahren. Ständiges Regenwetter schlägt vermutlich jedem auf das Gemüt, doch einige Menschen klagen vor allem bei Wetterwechseln über körperliche Symptome.

Sie haben Kopfschmerzen, sind abgeschlagen, leiden unter Schlafstörungen oder sind gereizt. Kurzum: Sie sind wetterfühlig. Doch hat das Wetter wirklich einen Einfluss auf unsere Gesundheit? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wetterfühligkeit – nur ein Mythos?

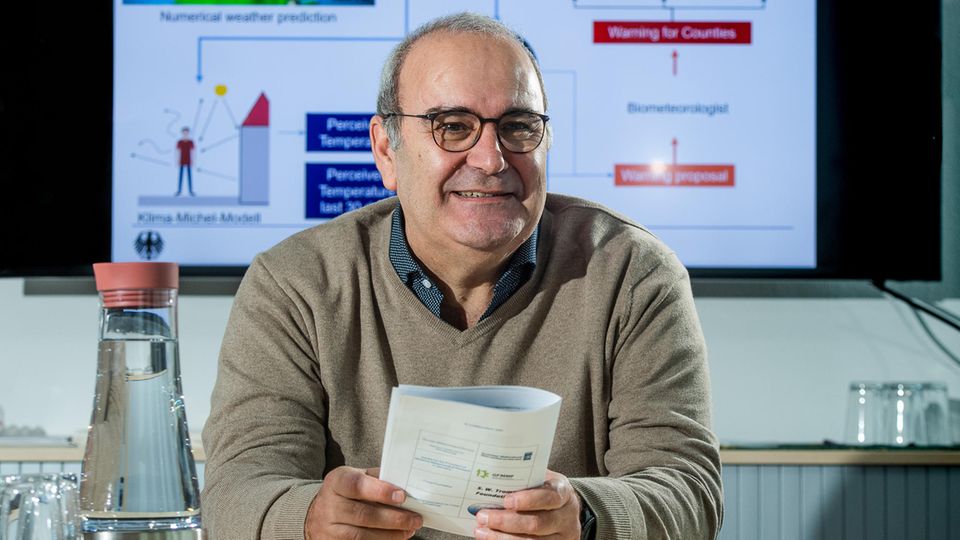

Schon seit den 1950er Jahren werden Befragungen zum Einfluss des Wetters auf unser Wohlbefinden durchgeführt, berichtet Professor Andreas Matzarakis. Bis März 2024 fungierte er als wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Wetterfühligkeit sei kein Mythos, dies legen Befragungen, klinische und epidemiologische Studien nahe. Zum Beispiel gebe es einen Zusammenhang zwischen Wetterbedingungen und den Einlieferungen in Krankenhäuser, erklärt Matzarakis.

Kann uns das Wetter krank machen?

Das Wetter allein macht die Menschen nicht krank: "Das Wetter ist nicht schuld, dass es mir schlecht geht. Das Wetter ist nur der Faktor, der das Glas zum Überlaufen bringt", so Matzarakis.

Warum manche Menschen bei schwülem Wetter über Kopfschmerzen klagen oder bei Hitze der Kreislauf schlapp macht, liege an der individuellen Anpassungsfähigkeit. Der Organismus versucht beispielsweise, die Körpertemperatur bei rund 37 Grad zu halten. "Während es uns bei 25 Grad gut geht, wirken sich hohe Temperaturen von 35 bis 40 Grad negativ aus, weil sich der Organismus schwer an diese Temperaturen anpassen kann."

Bei kaltem Wetter fällt es leichter: "Wir ziehen eine Jacke an, bewegen uns mehr oder drehen zu Hause die Heizung auf. Der Hitze können wir nicht entkommen – steigen die Temperaturen draußen und in den Innenräumen, ist es für den Körper schwierig, sich abzukühlen", erklärt der Biometerologe.

Wer reagiert auf das Wetter?

In der Biometeorologie wird zwischen wetteragierenden, wetterfühligen und wetterempfindlichen Menschen unterschieden. "Wetteragierend sind wir eigentlich alle: scheint die Sonne, freuen wir uns – regnet es ständig, trübt es die Stimmung."

Bei Wetterfühligen hingegen wirke sich der Wetterumschwung nicht nur auf die Laune aus, sondern führe zu Befindlichkeitsbeeinträchtigungen wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Die dritte Gruppe bilden Wetterempfindliche. Das sind zum Beispiel Menschen, die eine Operation hinter sich haben. "Ihr Organismus reagiert stark auf das Wetter, weil die Anpassungsfähigkeit eingeschränkt ist."

Andreas Matzarakis führt aus: "Für fitte Menschen, die eine große Anpassungsfähigkeit haben, dürfte das Wetter oder Wetterwechsel kein Problem sein – aber wird man älter und gebrechlicher, hat Vorerkrankungen oder steht unter Stress, verstärkt das Wetter die Beschwerden, die die Betroffenen schon haben." Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden häufig unter Wetterwechseln und Menschen mit Atemwegserkrankungen gehe es meist bei kälteren und feuchteren Wetterlagen schlechter.

Sonne, Regen, Sturm, Gewitter, Wind, Temperaturstürze – was beeinflusst uns negativ?

"In unserer Klimaregion gibt es zwei Arten von Wetter: das ruhige Wetter mit einem Hochdruckgebiet und das Tiefdruckgebiet. Während ein Hochdruckgebiet mit ruhigem Wetter meistens keine Beschwerden verursache, spüren einige Menschen bei einem Tiefdruckgebiet mit Schwankungen negative Auswirkungen." Heißt: Je unruhiger und wechselhafter das Wetter ist, desto negativer der Einfluss auf das Wohlbefinden.

App mit Gesundheitswetter

Das Zentrum für Medizin-Meterologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes hat eine "GesundheitsWetter-App" entwickelt. Dort gibt es Informationen zum UV-Index, Hitzewarnungen, eine Pollenflugvorhersage und zu Wetterbedingungen, die bei Wetterfühligen zu Beschwerden führen können.

Schnelle Wetterwechsel wirken sich als Stressfaktor auf den Organismus aus: "Bei Föhn, einem starken Fallwind aus den Alpen, treten niederfrequente Luftdruckschwankungen im Sekundenbereich auf. Der Mensch ist dadurch irritiert und der Organismus kann sich nicht so schnell anpassen – was bei einigen Menschen zu einer gereizten Stimmung führt", sagt Matzarakis.

Sind Extremwetterlagen besonders gefährlich für die Gesundheit?

Extremwetterlagen mit Starkregen, Hitze, Sturm oder raschen Wetterwechseln haben in den letzten Jahren zugenommen. Ein Problem für die Gesundheit sind sie nicht per se. Ein Beispiel: "Bei Wetterwechseln kommt es auf das Niveau an – fällt die Temperatur von sommerlichen 25 Grad auf 18 Grad, ist das noch unproblematisch. Fällt sie aber rasch auf 15 Grad oder noch tiefer, kann es sich auf bestimmte wetterfühlige Menschen negativ auswirken."

Wie kann ich Beschwerden vorbeugen?

Kneipp-Bäder, Wechselduschen und bei jedem Wetter viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen, helfe Wetterfühligkeit vorzubeugen. Das mache den Organismus anpassungsfähiger für verschiedene Wetterlagen und Wetterwechsel.

"Wetterempfindliche mit Vorerkrankungen sollten bei starken Wetterwechseln oder Hitze gegebenenfalls ihre Medikation mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt besprechen. Bei Hitze beispielsweise sollten keine Blutdrucksenker genommen werden, weil der Blutdruck durch die Temperaturen sowieso niedriger ist und die zusätzliche Einnahme von blutdrucksenkenden Mitteln zum Kreislaufkollaps führen kann", sagt Matzarakis.

Dieser Artikel wurde zum ersten Mal im Juli 2022 veröffentlicht und aus gegebenem Anlass noch einmal aktualisiert.

![Hirnforschung: "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert "Während dieser Attacken scheint sich die linke Seite ihres Körpers aufzulösen [...] 'Es ist nichts mehr da, nur eine leere Stelle, nur ein Loch' – eine Leerstelle in ihrem Gesichtsfeld, in ihrem Körper, im Universum [...] Das 'Loch' ist für sie wie der Tod, und sie hat Angst, dass es eines Tages groß genug sein wird, um sie vollständig zu 'verschlingen'." Diese Beschreibung der Migräne-Aura einer 75-jährigen Patientin und die nachfolgenden Berichte stammen aus: Oliver Sacks, "Migräne", Rowohlt Verlag 2019. Künstler Owen Gent hat die Schilderungen für GEO illustriert](https://image.geo.de/37054408/t/nx/v16/w480/r1.5/-/migraene-cover.jpg)