Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, ist das mitunter lebensgefährlich. In Deutschland gibt es für einige Antibiotikaresistenzen Zielvorgaben – die Entwicklung ist nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) noch nicht überall auf einem guten Weg. Eine Übersicht zu den wichtigsten Fragen:

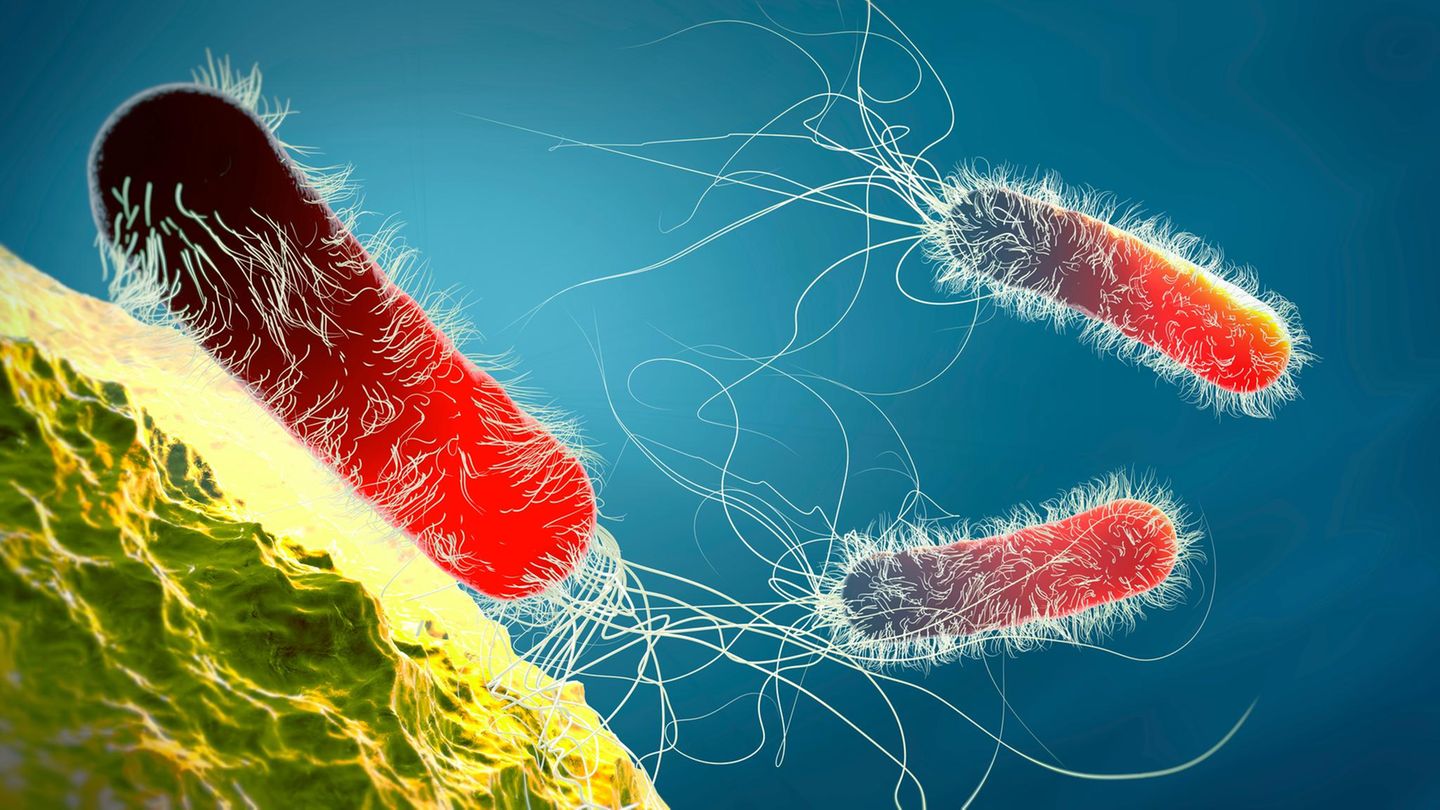

Wie entstehen Antibiotikaresistenzen?

Antibiotika zählen nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den wichtigsten medizinischen Errungenschaften, doch die Resistenzen dagegen nähmen weltweit zu. "Sie sind eine der größten Herausforderungen für die globale Gesundheit dieser Zeit."

Ein Bakterium kann laut RKI durch natürliche Veränderungen im Erbgut resistent gegen ein Antibiotikum werden oder durch die Aufnahme von Resistenzgenen, die von anderen Bakterien stammen. Die häufige Nutzung von Antibiotika in der weltweiten Medizin fördert resistente Bakterien: Solche, die eine Resistenz gegen ein Antibiotikum besitzen, überleben dessen Einsatz und können sich weiter ausbreiten. Wenn Antibiotika ohne einen triftigen Grund, zu oft, über einen zu langen Zeitraum oder unsachgemäß angewandt werden, begünstigt das die Entstehung und Verbreitung von resistenten Erregern, so das RKI.

Was macht Deutschland gegen die Resistenzen?

Im Kampf gegen die Resistenzen hatten verschiedene Ministerien etwa die Deutsche Antibiotikaresistenz-Strategie (DART 2030) aufgestellt. Einige Punkte: Mit Impfungen und besserer Hygiene sollen mehr Infektionen verhindert werden, so dass generell weniger Antibiotika nötig sind. Der Antibiotikaverbrauch bei Mensch und Tier soll besser überwacht und die Forschung gefördert werden.

Dabei wurden Ziele definiert, mit denen sich die Entwicklung bewerten lässt. Das RKI präsentierte nun eine Art Zwischenstand. So soll beispielsweise der Gesamtverbrauch von Antibiotika im stationären und ambulanten Bereich bis 2030 um 9 Prozent im Vergleich zu 2019 gesenkt werden. Er war jedoch 2024 leicht angestiegen.

Bei vier Erreger-Antibiotika-Kombinationen sollte die Zahl der sogenannten Blutstrominfektionen pro 100.000 Einwohner bis 2030 im Vergleich zu 1990 jeweils um einen gewissen Prozentsatz gesenkt werden. Bei der Infektion dringen Bakterien in den Blutkreislauf ein, was zu einer lebensbedrohlichen Sepsis führen kann. 2024 lagen demnach zwei Kombinationen im Zielbereich, die anderen zwei – an denen E. coli und Klebsiellen beteiligt sind – lagen deutlich schlechter.

Wie sieht es bei E. coli und einem Antibiotikum aus?

Eine der beobachteten Kombinationen ist E. coli mit Resistenz gegen die Antibiotikagruppe der Cephalosporine der dritten Generation. Das sei eine ganz wichtige Gruppe, betont Tim Eckmanns, RKI-Experte für Antibiotikaresistenzen. "Und E. coli ist der häufigste Erreger von Infektionen im Krankenhaus."

Am Beispiel dieser Erreger-Antibiotika-Kombinationen zeige sich, wie unterschiedlich die Krankheitsbilder bei einer Infektion sein können. "Das ist das Schwierige an Antibiotikaresistenzen", erklärt er, "das ist nicht eine Krankheit, sondern dahinter verbergen sich viele Infektionen." E. coli kann etwa einen Harnwegsinfekt, eine Wundinfektion oder eine Bauchrauminfektion verursachen.

Welche der vier Kombinationen ist die kritischste?

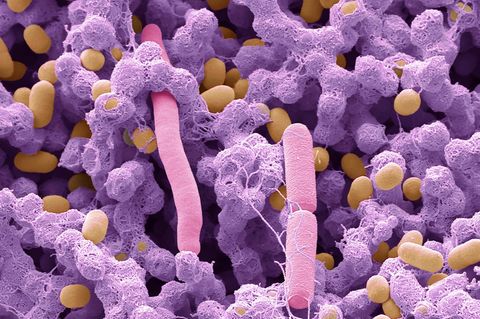

"Das kritischste würde ich sagen, sind die Carbapenem-Resistenzen von Klebsiellen", erklärte Eckmanns. Die Inzidenz von Blutstrominfektionen mit Carbapenem-resistenten Klebsiella pneumoniae soll bis 2030 um 2 Prozent im Vergleich zu 2019 reduziert werden. Allerdings steigen die Inzidenzen von Blutstrominfektionen seit 2020. Mit einer Zunahme um 65 Prozent seit 2019 lagen die Inzidenzen demnach weit schlechter als die Zielvorgaben.

Mit weniger als einem Fall pro 100.000 Einwohnern bleibt die Inzidenz laut RKI insgesamt gering. "Und trotzdem finde ich, ist das die kritischste, weil diese Infektionen sind dann auch wirklich nicht mehr leicht zu behandeln. Da haben wir nicht mehr viele Optionen", so Eckmanns. Klebsiella pneumoniae löst häufig Krankenhausinfektionen aus und kann zur Sepsis führen.

Wie viele Menschen sind in dem Zusammenhang gestorben?

Laut einer Studie eines Teams des RKI und der Universität Washington vom August 2025 starben im Jahr 2019 rund 45.700 Menschen in Deutschland im Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Erregern. Nicht immer war dabei die Resistenz die direkte Ursache. Besonders häufig führten Blutstrominfektionen sowie Atemwegs- und Bauchrauminfektionen zum Tod. Rund 9.600 dieser Menschen sind laut RKI jedoch unmittelbar aufgrund der Resistenz des Erregers gestorben.

Zum Vergleich: Die Gesamtzahl der 2019 in Deutschland verstorbenen Menschen lag laut Statistischem Bundesamt bei 939.500 Menschen.

Was kann man tun?

Um Antibiotikaresistenzen zu verringern, ist ein gezielter und sachgerechter Einsatz von Antibiotika wichtig. So sollte man Antibiotika nicht bei einer Virusinfektion, sondern nur bei bakteriellen Infektionen einnehmen, erläutert Eckmanns. Gegen Viren sind sie wirkungslos.

Außerdem sollten sie von Ärzten nur dann gegeben werden, wenn sie wirklich notwendig sind. Zudem: "Niemals ein Antibiotikum eigenständig einnehmen, weil man denkt „Ich habe ja hier noch eins liegen“", erklärte der Experte. Der Einnahme müsse immer eine Untersuchung vorangegangen sein.

Überdies helfe alles, was Infektionen verringere. "Eine geimpfte Bevölkerung ist eine gute Maßnahme gegen Resistenzentwicklung." Je weniger Antibiotika genutzt werden, desto weniger Resistenzen gebe es.