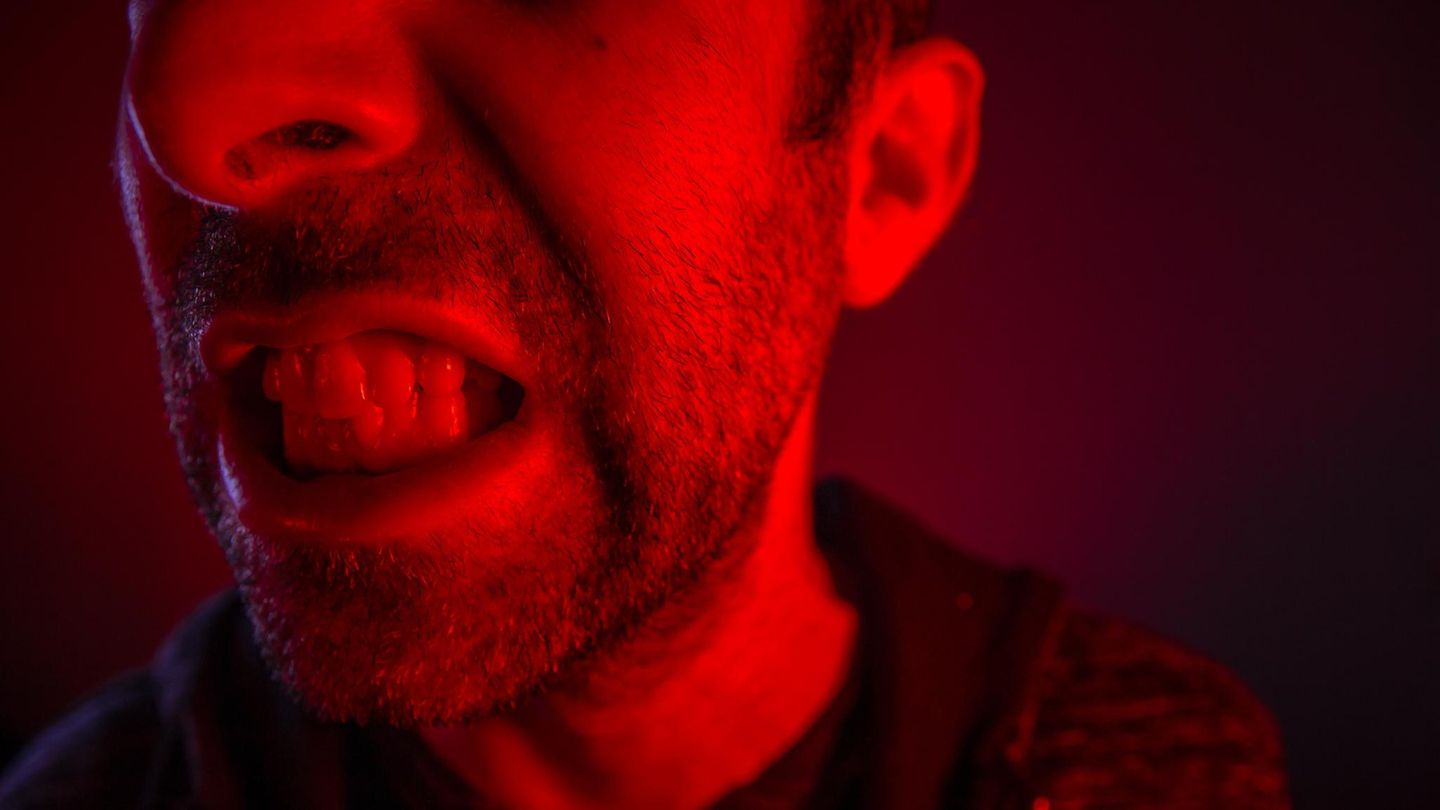

Wer nach Belegen sucht, dass flirrende Hitze und gesteigerte Aggression aufs Engste miteinander verknüpft sind, findet sie in Warteschlangen vor dem Freibad, im dichten Feierabendverkehr, bei Rangeleien auf Bolzplätzen. Überall dort, so der Eindruck, zeigen sich Menschen umso feindseliger, unsozialer, reizbarer, je mehr Schweißtropfen ihnen in die Brauen rinnen und je auswegloser die Sonne auf ihr Haupt brennt.

Scheinbar grundloser Mord am Strand

Nicht zufällig kennt auch die Literatur etliche Fälle von temperaturbedingter Gewalt. Am bekanntesten wohl die Geschichte des Helden Meursault aus Albert Camus' Roman "Der Fremde". Am Strand tötet Meursault grundlos einen Fremden mit fünf Schüssen: "Vom Meer kam ein starker, glühender Hauch. Mir war, als öffnete sich der Himmel in seiner ganzen Weite, um Feuer regnen zu lassen. Ich war ganz und gar angespannt, und meine Hand umkrallte den Revolver. Der Hahn löste sich, ich berührte den Kolben, und mit hartem, betäubendem Krachen nahm alles seinen Anfang."

Die einzige Erklärung, die Camus für diese unbegreifliche Tat anbietet, ist drückende, quälende Hitze, detailreich beschrieben. Und völlig abwegig scheint der Hergang nicht. Zwar lässt sich selten ein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen Wetter- und Verbrechenslage herstellen – zu vielschichtig ist das menschliche Verhalten in Konfliktsituationen. Aber dass Hitze ein Faktor sein kann, wenn Täter die Beherrschung verlieren, darüber sind sich Forschende weitgehend einig. Und er zeigt sich ziemlich verlässlich in vielen Kriminalstatistiken.

Mehr heiße Tage, mehr Gewaltopfer

Schon Ende der 1980er Jahre ist der amerikanische Psychologe Craig Anderson dem Zusammenhang auf den Grund gegangen und konnte für die USA zeigen: Ein Jahr mit zehn mehr heißen Tagen als üblich lässt die Zahl der begangenen Morde, Vergewaltigungen und Angriffe um sieben Prozent ansteigen. Besonders in dicht besiedelten Nachbarschaften war der Hitzeeffekt nachweisbar. Und er stützt die These, dass hohe Temperaturen vornehmlich affektgetriebene Delikte wie Übergriffe und Verletzungen triggern, die einzig dadurch motiviert sind, andere zu schädigen. Auf Verbrechen wie Einbruch oder Diebstahl, die nicht in körperliche Gewalt münden, hatte die Wetterlage dagegen keinen Einfluss.

Diesen Schluss untermauern auch jüngere Daten aus Russland, die Fachleute unter anderem vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg ausgewertet haben. Bei der Analyse zeigte sich: An Tagen mit einer Durchschnittstemperatur von mehr als 25 Grad stieg in der jeweiligen Region die Zahl der Opfer tödlicher Gewalt pro Million Einwohner um 0,6. Das bedeutet, dass beispielsweise an einem sehr heißen Tag in Moskau statistisch mehr als sieben zusätzliche Gewaltopfer zu beklagen sind. Fällt dieser Tag auf ein Wochenende, steigt das Risiko, getötet zu werden, insbesondere für erwachsene Frauen unter 60 Jahren stark an – laut den Autorinnen und Autoren ein Hinweis auf häusliche Gewalt.

Auch Polizisten reagieren bei Hitze enthemmter

Doch auch auf Seiten der Sicherheitskräfte scheinen die Nerven an besonders drückenden Tagen eher blank zu liegen als sonst. Das konnten niederländische Wissenschaftler zeigen, die Polizistinnen und Polizisten während einer simulierten Krisensituation beobachteten. In dem Szenario wurden die Beamten zu einem Einbruch gerufen und mit einem Einbrecher konfrontiert, der ein Brecheisen schwang. Bei einer Temperatur von angenehmen 21 Grad griffen gut 60 Prozent der Teilnehmenden zur Waffe. Kletterte das Thermometer auf 27 Grad, waren es schon 85 Prozent. Der Effekt mag klein sein, und gleichwohl bestätigt er, wie leicht eine Situation eskalieren kann, wenn die Gemüter buchstäblich erhitzt sind.

Ein Grund dafür könnte laut Fachleuten darin liegen, dass Menschen auf hohe Temperaturen mit einer vermehrten Ausschüttung von Stresshormonen reagieren. Einer dieser Stoffe (Vasopressin) sorgt dafür, dass der Organismus Wasser besser im Körper behält. Ein Nebeneffekt: Er macht uns offenbar auch leichter reizbar, empfänglicher für Aggressionsschübe. Zudem erhöht sich bei Hitze der Puls, die Haut transpiriert Feuchtigkeit. In gewisser Weise befindet sich der Organismus in einem Alarmzustand, reagiert eher impulsiv, instinktgetrieben denn abgewogen und besonnen.

Im Sommer steigt das Potenzial für Konflikte

Dass manche von uns bei Gluthitze leichter aus der Haut fahren, hat aber wohl auch schlicht damit zu tun, dass sich an Extremtagen mehr Menschen auch noch spät am Abend im Freien aufhalten und dabei Alkohol konsumieren. Die Hemmschwelle sinkt, das Potenzial für Konflikte steigt. Zumal in Vierteln, in denen sich soziale Probleme ohnehin ballen. Gerade sie sind oft dicht bebaut, die Wärme staut sich in ihnen besonders leicht. Wie ein Verstärker kann sie dann für bereits vorhandene Wut oder Angriffslust wirken.

Es muss zwar einiges zusammenkommen, damit aus einem Hitzegeplagten ein Totschläger wird. Doch klar ist auch: Je länger eine Heißperiode anhält, desto gravierender die Gefahr. "Long-Hot-Summer-Effekt" nennen Psychologen das Phänomen. Ein Grund mehr, bei Mörderhitze für sich zu bleiben – sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.