In der Politik sind sich Grüne und FDP einig: Cannabis soll legalisiert werden. Warum auch die Journalistin Isabell Beer eine Abkehr der Verbote in der Drogenpolitik nach ihrer Recherche für sinnvoll hält, wie die Drogenszene im Internet funktioniert und was Eltern tun können, wenn sie denken, dass ihr Kind Drogen konsumiert, erzählt die Journalistin im Interview.

Geo.de: Leyla und Josh kommen aus zwei verschiedenen Welten, das taffe Stadtmädchen und der ruhige Dorfjunge. Trotzdem treffen sie aufeinander. Wie sind die beiden Jugendlichen zum Drogenkonsum gekommen und wie haben sie sich kennengelernt?

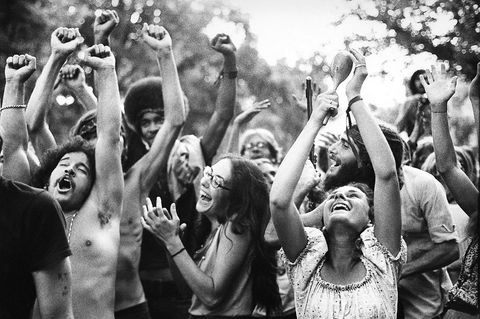

Isabell Beer: Leyla hatte schon ziemlich früh ein Interesse an Drogen. Mit zehn Jahren hat sie zum ersten Mal eine Zigarette geraucht und dann mit 13 Cannabis probiert. Sie wusste, dass sie alles einmal probieren will. Josh hat im Internat angefangen, Cannabis zu rauchen. Dabei blieb es lange, bis ihm das Cannabis zu teuer wurde und er sich günstigere Kräutermischungen besorgt hat. Leyla und Josh treffen sich online – in einer Drogengruppe, bei der es um den Konsum geht und sich Konsumierende austauschen können.

Und was unterscheidet die Drogenszene im Netz von der in der echten Welt?

In der Drogenszene habe ich es mit echten Menschen zu tun, kann auch abgezockt werden. Und gerade bei sehr jungen Jugendlichen kann es sein, dass ein Dealer oder eine Dealerin sie nach Hause schickt und ihnen aufgrund ihres Alters keine Drogen verkauft – oder etwas, das gar keine Wirkung hat. Außerdem sehe ich in der echten Welt auch irgendwann das Elend, welches der Konsum und die Sucht verursachen können.

Online hingegen können sich Jugendliche im Darknet oder auch in Shops im "normalen" Internet legale und illegale Substanzen bestellen und nach Hause liefern lassen. Das erleichtert vor allem den Zugang für Jüngere mit zwölf oder 13 Jahren. Inzwischen werden Drogen über soziale Medien wie Instagram angeboten. Und online zeigt kein Konsument oder keine Konsumentin die negativen Seiten: In sozialen Medien werden Bilder von großen Pupillen gepostet und geschrieben, wie lange jemand wach bleiben kann. Ein Bild vom Entzug, wo sich jemand übergeben muss, wird man wahrscheinlich nicht finden. Es entsteht ein verzerrtes Bild, das vor allem die positiven Seiten darstellt und so die Schattenseiten nicht wahrgenommen werden.

In Drogengruppen tauschen sich Konsumierende aus. Es geistert viel Halbwissen herum, Jugendliche geben sich teils lebensgefährliche Ratschläge. Verzerrt auch dieser Austausch die Wahrheit über die Substanzen?

Problematisch ist, dass viele nicht wissen, wo sie seriöse Informationen zum Konsum von Drogen herbekommen. Weil sie das nicht wissen, suchen Jugendliche Rat in solchen Gruppen. Dort treffen sich zum größten Teil Konsumierende, die zum einen keine Expertinnen und Experten sind und zum anderen oft selbst high sind, wenn sie Beiträge posten oder kommentieren. So gibt es auf eine Frage viele unterschiedliche Antworten, von denen ein Großteil falsch und zum Teil lebensgefährlich ist.

Manche Nutzerinnen und Nutzer spornen sich gegenseitig zu härterem Konsum an. Oder ein Nutzer fragt, ob es nach dem Konsum von Kokain oder sonstigen Substanzen normal sei, Stimmen zu hören und dies bejahen andere. So fühlt sich diese Person sicher, weil sie damit nicht allein ist und konsumiert weiter, statt einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.

Jugendliche können Drogen im Internet bestellen, so wie Josh in Ihrem Buch. Sie tragen harmlose Namen wie Kräutermischungen oder Badesalz. Es sind sogenannte "Legal Highs", die ganz legal in Online-Shops bestellt werden können. Was steckt dahinter und wie gefährlich sind solche Substanzen?

"Legal Highs" bedeutet erstmal nur, dass es legale Drogen sind, die man kaufen kann, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. Bei Kräutermischungen beispielsweise werden wirkungslose Kräuter mit synthetischen Cannabinoiden versetzt. Synthetische Cannabinoide sind Chemikalien, die die Wirkung des THC, also dem berauschenden Wirkstoff aus Cannabis, nachahmen sollen. Doch ihre Wirkung kann auch ganz anders ausfallen, ist ungleich gefährlicher und man kann an synthetischen Cannabinoiden durchaus sterben.

Ein weiteres Problem: Es kann sein, dass auf einem Teil der Kräuter keine Wirkstoffe sind und auf einem anderen Teil fast alle. Die Konsumierenden können also sehr schlecht einschätzen, wie viel sie zu sich nehmen. In den Online-Shops wird bei Kräutermischungen und sogenannten Badesalzen meist auch nur angegeben, wie die "Legal Highs" wirken sollen, nicht aber, welche Substanzen darin enthalten sind. Wissen die Jugendlichen aber nicht, welche Substanzen sie eingenommen haben und merken, dass es ihnen nach dem Konsum nicht gut geht und rufen den Rettungsdienst, können Notärztinnen und Ärzte sie nicht so gut behandeln, wenn sie nicht wissen, welche Stoffe die Probleme auslösen.

Hilfsangebote

Isabell Beer hat für ihr Buch auch Hilfsangebote recherchiert, die konsumierende Jugendliche und ihre Familien nutzen können. Außerdem hat sie Safer-Use-Tipps gesammelt, also Ratschläge, wie der Konsum von Drogen zumindest möglichst sicher gestaltet werden kann. Weitere Informationen finden Sie hier.

Inzwischen wird Cannabis auf dem Schwarzmarkt vermehrt mit synthetischen Cannabinoiden versetzt, zumindest häufen sich die Berichte dazu. Die Käuferinnen und Käufer wissen das aber beim Kauf in der Regel nicht und merken erst beim Konsum, dass etwas nicht stimmt.

Ein weiterer Punkt sind "Research Chemicals“. Können Sie kurz erläutern, worum es sich hierbei handelt?

Es handelt sich um neue psychoaktive Substanzen, die meist noch keiner genau kennt und deren Langzeitfolgen nicht bekannt sind. Das sind neu entworfene Substanzen, die in ihrer chemischen Struktur altbekannten Drogen ähneln und dann als Rauschmittel verkauft werden.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Verbote den Konsum von "Legal Highs"oder "Research Chemicals"nicht einschränken konnten.

Wird eine bisher legale Substanz verboten, wird sie oft durch einen ähnlichen Stoff ersetzt – das Problem verlagert sich also nur, viele Substanzen werden auch trotz Verbot weiter verkauft. Allgemein ist es so, dass Verbote und die Kriminalisierung des Drogenkonsums nicht dazu geführt haben, dass der Drogenkonsum zurückgeht. In Deutschland kann man sogar eine gegenteilige Entwicklung beobachten.

In einem Bericht des Bundeskriminalamts über das Jahr 2020 heißt es, dass die Zahl der Drogendelikte zehn Jahre in Folge gestiegen sind und man von einer hohen Nachfrage ausgehe. Außerdem ist seit 2017 die Zahl der Drogentoten stetig angestiegen. Es zeigt sich, dass Verbote den Konsum von Drogen nicht reduzieren und wir an einem Punkt sind, an dem wir alternative Ansätze brauchen.

Leyla, die selbst Heroin nimmt, findet, dass alle Drogen legalisiert werden sollten. Sie denkt, dass dadurch Beschaffungskriminalität, Prostitution für die Droge und gestreckte Substanzen ein Ende hätten. Eine Legalisierung scheint nicht alle Probleme zu lösen. Schauen wir uns die legale Droge Alkohol an, ist die Zahl der Toten durch Alkoholkonsum mit rund 74.000 im Jahr konstant hoch.

In meiner Recherche habe ich diese Aussage nicht nur von Konsument*innen gehört, sondern auch Expert*innen auf dem Gebiet sind für eine Legalisierung mancher bis aller Substanzen. Für Heroin gibt es in Deutschland schon eine Legalisierung auf Umwegen: Abhängige können in speziellen Ambulanzen Diamorphin bekommen, was nichts anderes ist als reines Heroin.

Die Probleme werden sich aber nicht allein durch die Legalisierung von Substanzen lösen. In meinen Augen ist es nicht erstrebenswert, dass der Umgang mit anderen Drogen so wird wie mit Alkohol in Deutschland. Für Alkohol wird Werbung gemacht, er ist an jeder Ecke erhältlich und man kann ihm quasi nicht entkommen. Wir sehen daran, dass es für legale Drogen einen geordneten Rahmen geben muss – zum Beispiel der Verkauf in speziellen Shops, einen vernünftigen Jugendschutz und dass sachliche Informationen sowie Hilfsangebote bereitgestellt werden.

Wir können uns da auch etwas von anderen Ländern abschauen. In Kanada wurde beispielsweise Cannabis legalisiert und ist nur in bestimmten Shops erhältlich. Dort kaufen aber immer noch viele Menschen ihr Gras auf dem Schwarzmarkt, weil es in den Läden teurer ist. Heißt: Cannabis dürfte in den Läden nicht teurer sein, damit es keinen Anreiz mehr gibt, es aus illegalen Quellen zu kaufen.

In Ihrem Buch blicken Sie auch auf Portugal. Dort ist der Besitz von geringen Mengen an Drogen für den Eigenkonsum seit 2001 kein Straftatbestand mehr, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit.

Es ist nicht nur kein Straftatbestand mehr: Wer mit Drogen aufgegriffen wird, bekommt auch immer ein Hilfsangebot. Die Zahlen in Portugal sprechen für den Weg der Entkriminalisierung: Die Drogentodesraten in Portugal gehören nach wie vor zu den niedrigsten in der EU: Sechs Todesfälle pro eine Million Einwohner im Alter von 15 bis 64 Jahren verglichen mit dem EU-Durchschnitt von 23,7 Toten pro eine Million(2019), wie es im European Drug Report 2020 heißt.

Ich glaube der Erfolg des Ansatzes liegt darin, dass die Drogenkonsumentinnen und -Konsumenten nicht mehr als Kriminelle angesehen werden, sondern als Menschen. Es geht nicht mehr darum, Menschen wegen des Konsums zu bestrafen, sondern sie zu schützen. Ziel ist es, Süchtigen zu helfen und ihnen Unterstützung anzubieten.

Was denken Sie nach Ihrer Recherche, was Jugendliche vor den Gefahren des Drogenkonsums besser schützen könnte?

Es bringt auf jeden Fall nichts, eine Substanz zu verteufeln, um Jugendliche abzuschrecken. Denn es wird immer welche geben, die ein Interesse am Drogen haben und irgendwann auch welche nehmen. Es wäre also wichtig, dass wir Jugendlichen fundierte Informationen an die Hand geben. Zum Beispiel: Aus diesem und diesem Grund sollten Teenager nichts konsumieren, weil das Gehirn sich noch in der Entwicklung befindet. Wenn sie dann doch was konsumieren, sollten sie diese oder jene Punkte beachten.

Und wir müssen ihnen erklären, wo es Hilfsangebote gibt. Jugendliche brauchen Informationen, um Entscheidungen treffen zu können, die auf Fakten basieren. Wenn sie die Gefahren kennen, haben sie das nötige Wissen und entscheiden sich vielleicht gegen den Konsum oder zumindest für einen möglichst sicheren Konsum.

In der Schule, in der Gesellschaft oder in der medialen Berichterstattung sollten wir sachlicher mit dem Thema Drogen und Drogenkonsum umgehen und eine ehrliche Aufklärung betreiben, die Wirkung, Folgen und Safer Use der verschiedenen Substanzen erklärt. Und zum Beispiel auch darüber aufklärt, dass illegale Drogen oft gestreckt sind und man unwissentlich Stoffe aufnimmt, die man gar nicht konsumieren will.

Damit Konsumierende wissen, was in ihren Drogen enthalten ist, sollte es auch Drug Checking in Deutschland geben – also Stellen, wo Konsumentinnen und Konsumenten die Inhaltsstoffe der Drogen prüfen lassen können und keine Strafe fürchten müssen. So können Menschen vor ungewollten Überdosen bewahrt werden, wenn sie zum Beispiel dadurch bemerken, dass in einer Ecstacy-Pille gar nicht der Wirkstoff MDMA steckt, sondern etwas anderes.

Und was raten sie Eltern, die denken, dass ihr Kind Drogen konsumiert?

Ich bin keine Psychologin, aber in Gesprächen mit Konsumierenden und Fachleuten habe ich aber immer wieder folgende Ansätze gehört: Viele Eltern bekommen es nicht mit, wenn ihre Kinder Drogen konsumieren, weil Jugendliche ihnen das meist nicht erzählen. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern schon früh mit ihren Kindern über Drogen und deren Konsum sprechen, sie über die Risiken aufklären. Ihnen erklären, dass man es nicht gut findet, wenn sie Drogen konsumieren, solange sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet, aber man sie nicht für den Konsum verurteilen würde und es gerne wisse würde. So schaffen Eltern eine Vertrauensbasis.

Im zweiten Schritt gilt es zu schauen, welchen Umfang der Konsum hat. Ob es nur ein oder zwei Mal waren, um es auszuprobieren oder ob regelmäßig konsumiert wird und Jugendliche versuchen mit dem Konsum ein Problem zu betäuben. In solch einem Fall ist es sinnvoll, dass sich Familien Hilfe von außen suchen.

Frau Beer, vielen Dank für das Gespräch.