GEO WISSEN: Herr Professor Bandelow, die meisten Menschen lehnen Gewalt ab. Und doch verfolgen viele von uns grausame Verbrechen – etwa die eines Mörders – voller Faszination. Warum ist das so?

PROF. DR. BORWIN BANDELOW: Jeder Mensch verspürt eine gewisse Lust an der Angst – daran, sich zu fürchten, zu gruseln, sich der Illusion von Gefahr hinzugeben. Dabei geht es nicht um real erlebte Furcht: Niemand will einem Serienkiller von Angesicht zu Angesicht begegnen oder auf einem brennenden Hochhaus stehen.

Es geht um das imaginierte Grauen, die inszenierte Angst. Im Englischen gibt es dafür den Begriff thrill. Dieser Nervenkitzel zieht uns an. Ihm setzen wir uns freiwillig aus, weil wir darauf vertrauen können, dass die Sache – zumindest für uns – gut ausgeht.

Wenn wir wissen, dass die Gefahr nicht real ist, warum fürchten wir uns dann überhaupt?

Unser Angstsystem ist sehr primitiv, es kann nicht zwischen Wirklichkeit und Imagination unterscheiden. Daher kommt es, dass wir sogar bei einer fiktiven Kriminalgeschichte mitunter um das Leben der Protagonisten fürchten – obwohl uns ja klar ist, dass die Situation nur der Fantasie eines Autors oder Filmregisseurs entspringt.

Aus dem gleichen Grund zittern und schwitzen Menschen, wenn sie sich in eine Achterbahn setzen oder mit einem Bungee-Seil von einer Brücke springen. Ihr Angstsystem suggeriert ihnen: Du fliegst gleich garantiert aus der Kurve oder schlägst auf dem Boden auf. Das Gehirn wird dann mit Hormonen geflutet und regelrecht in Schrecken versetzt.

Worin liegt für einen Menschen der Genuss eines solchen Zustands?

In jeder Angst- oder Stresssituation setzt das Gehirn immer auch euphorisierende Stoffe frei, Endorphine. Sie sorgen für ein Hochgefühl, für Schmerzfreiheit, dafür, dass wir uns stark und beglückt fühlen.

Dieser Mechanismus war für unsere Vorfahren überlebenswichtig: Wer etwa im Kampf mit einem Raubtier verwundet wurde, gab aufgrund der freigesetzten Endorphine nicht gleich auf, sondern kämpfte weiter. Ohne Lust am Risiko, an der Angst, hätten unsere Ahnen vielleicht nie das Feuer gezähmt oder wären nie ins Unbekannte aufgebrochen. Ohne Nervenkitzel kein Erfolg.

Die Endorphine sind stärker als das Angstgefühl?

Das Erstaunliche ist: Wenn die Gefahr gebannt ist, wenn wir etwa aus der Achterbahn wieder aussteigen, ebbt die Angst sofort ab – die Endorphine zirkulieren aber noch eine Weile im Blut, wie nach einem Orgasmus. Darin liegt der eigentliche Grund, warum sich Menschen freiwillig dem vermeintlichen Risiko, der Angst aussetzen. Dafür bezahlen sie an der Kinokasse oder im Vergnügungspark. Es geht allein um den berauschenden Kick der Endorphine.

Macht es einen Unterschied, ob ein Verbrechen real oder fiktiv ist?

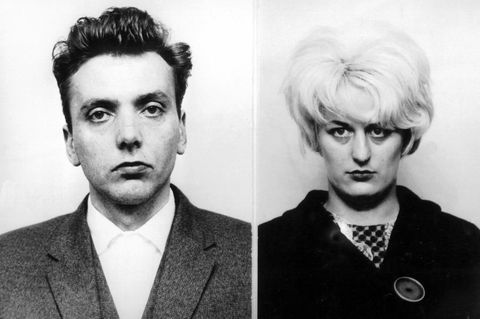

Je echter die Schilderung, desto effektiver wird das Angstsystem in Alarm versetzt – und desto mehr Endorphine zirkulieren schließlich durch den Körper. Diese Steigerung lässt sich entweder durch Effekte erzielen – etwa durch einen mächtigen Sound im Kino. Oder eben dadurch, dass ich als Leser oder Zuschauer weiß: Dieses Verbrechen hat tatsächlich stattgefunden.

Das Entscheidende ist: Unser intelligentes Gehirn ist sehr begabt darin, Bilder zu erzeugen, auf Grundlage von Informationen die Fantasie zu beflügeln. Je mehr Fakten wir kennen, desto konkreter, schauriger entspinnt sich das Geschehen vor unserem inneren Auge. So erklärt sich auch der gegenwärtige Erfolg von True-Crime-Geschichten.

Sollten wir uns nicht dafür schämen, dass wir uns am Leid anderer ergötzen?

Natürlich bewerten wir Delikte wie einen brutalen Mord auf der rationalen Ebene als abscheulich. Auch dafür ist letztlich eine Form der Angst verantwortlich: die soziale Angst. Sie bewirkt, dass wir uns gemäß den gültigen Normen und Werten verhalten, gewissermaßen nicht aus der Reihe tanzen und die anderen gegen uns aufbringen. Sie appelliert an unsere Moral, ist eine Stimme unseres Gewissens.

Aber gleichzeitig müssen wir uns eingestehen: Unsere Faszination für das Böse baut immer auch darauf, dass die Befriedigung, die der Verbrecher bei seiner Tat erlebt, auch ein Stück weit unsere Befriedigung als Leser oder Zuschauer ist. Mitunter lechzen wir ja geradezu nach jedem noch so verstörenden Detail: Wie genau hat der Mörder sein Opfer gequält? War es noch bei Bewusstsein, als er das Ohr abtrennte? Benutzte er ein Beil oder eine Rasierklinge? Wozu fing er das Blut in einem Erlenmeyerkolben auf?

Wir bewundern den Täter, weil wir selber gern ein Killer wären?

Ich sage nicht, dass jeder Mensch zum Mörder taugt. Aber es ist nun einmal ein Erbe der Evolution, dass die Ausübung von Gewalt mit Hochgefühlen verbunden ist. Denn unter unseren Vorfahren setzten sich in erster Linie jene durch, die das brutale Töten von Raubtieren und Feinden besonders berauschte. Sie verfügten über die besten Nahrungsressourcen, hatten die besten Chancen, sich zu vermehren.

So kommt es, dass eine archaische Lust an Gewalt in jedem von uns verankert ist. Das Gegengewicht dazu bildet – wie erwähnt – die soziale Angst. Wird uns die genommen, begeistert uns Gewalt umso freimütiger.

Dies ist eine gekürzte Fassung. Das gesamte Interview lesen Sie in "GEO WISSEN - Die Psychologie des Bösen" - hier im GEO Shop bestellen.