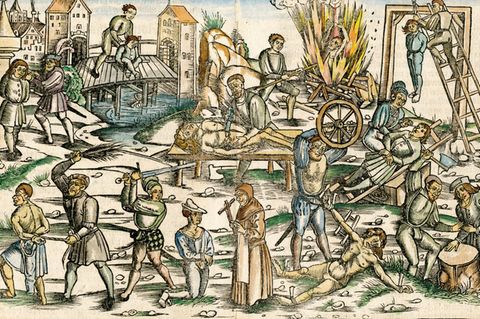

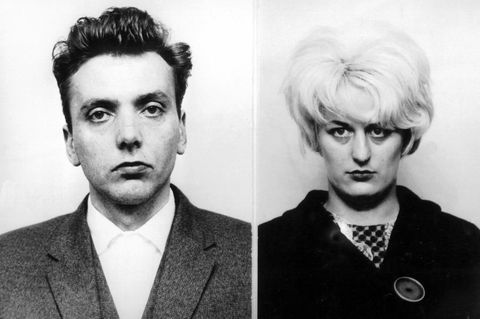

Im Frühjahr 1792 sieht sich der Scharfrichter von Paris, Charles-Henri Sanson, vor einer unlösbaren Aufgabe. Fortan soll er alle zum Tode Verurteilten enthaupten, ohne ihnen "Qualen zu bereiten". So verlangt es das neue französischen Strafgesetzbuch, verfasst im Geist der Aufklärung und der "Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte" von 1789. Alle Delinquenten sollen den gleichen Tod sterben. Keine Sonderbehandlung für Adelige und Reiche mehr, auch kein peinigendes Hängen am Galgen, kein Vierteilen, kein Verbrennen.

Allein: Der Scharfrichter besitzt lediglich zwei Schwerter – und die müssen nach jeder Enthauptung sorgfältig geschärft werden. Massenhafte Vollstreckungen, so schreibt Sanson dem Justizministerium, könne er so nicht durchführen. Überhaupt: Die größte Herausforderung für einen gezielten Schwerthieb sei es, den Todgeweihten ruhig zu halten – gerade dann, wenn dieser mit ansehen musste, wie zuvor reihenweise Köpfe anderer Verurteilter rollten. Wie jedoch sollten die Unglücklichen "eine solche Hinrichtung, die blutigste überhaupt, ansehen und ertragen können, ohne Schwäche zu zeigen?" Unmöglich! Sanson warnt vor einer "Metzelei" bei der Urteilsvollstreckung und Empörung unter den Schaulustigen.

Joseph-Ignace Guillotin gehörte zu den teuersten Ärzten in Paris

Angesichts überfüllter Gefängnisse mit Insassen, die auf ihre Hinrichtung warten, reagiert das Justizministerium auf Sansons Brandbrief umgehend. Hatte nicht bereits Jahre zuvor ein gewisser Arzt namens Joseph-Ignace Guillotin die Vollstreckung der Todesstrafe mittels "eines einfachen technischen Geräts" ins Spiel gebracht?

Innerhalb kürzester Zeit treibt das Ministerium den Bau einer solchen Apparatur voran. Zeitgenossen werden die ausgeklügelte Konstruktion als technisches Wunderwerk feiern und den Arzt Guillotin zum unfreiwilligen Namensgeber der Hinrichtungsmethode machen. Die Guillotine verändert die gerichtlich angeordnete Vollstreckung der Todesstrafe kolossal: indem sie maschinelles Töten im Minutentakt ermöglicht.

Schon früh in seiner Laufbahn beschäftigt sich Joseph-Ignace Guillotin mit Verbrechern. 1738 als Sohn eines Juristen im Westen Frankreichs geboren, tritt er erst in den Jesuitenorden ein, studiert dann Medizin und widmet sich auch ethischen Fragen: Wann sind medizinische Experimente an Menschen gerechtfertigt – und an welcher Personengruppe? Guillotin verlegt sich bei Zwangsversuchen auf eine Gruppe: verurteile Verbrecher. "Kämen sie dabei um, so änderte dies für sie lediglich die Art ihrer Hinrichtung", befindet der Mediziner.

In Paris steigt Guillotin zu einem der gefragtesten und teuersten Ärzte auf. Doch er strebt nach mehr, vor allem nach Prestige. 1789, zu Beginn der Französischen Revolution, wird er zum Deputierten der Nationalversammlung gewählt. Als das überkommene Strafgesetzbuch reformiert werden soll, kommt sein Moment: In einer Rede fordert er eine Bestrafung verurteilter Personen unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Stand. Vor allem den Vollzug der Todesstrafe will er vereinheitlichen. Und dann beschreibt er jene Apparatur, die später seinen Namen tragen wird: "Das Gerät senkt sich blitzartig; der Kopf fliegt; der Mensch ist nicht mehr."

Der Auftritt macht Guillotin stadtbekannt, allerdings nicht so, wie von ihm erhofft. Die Idee einer Enthauptungsmaschine bringt ihm Häme ein. "Mit unglaublicher Starrköpfigkeit" suche dieser Arzt, der doch Leben retten sollte, nach Varianten, "wie man Menschen zu Tode bringen könnte", schreibt ein Berichterstatter. Als besonders folgenschwer erweist sich ein Spottreim, der den Mediziner bis zum Rest seines Lebens verfolgen wird: "Unvermittelt schafft er von eigner Hand die Maschine, die uns umstandslos Tod bringt und die hinfort Guillotine genannt wird."

1792 geht die Guillotine in Serienproduktion

So findet zwar Guillotins Forderung nach strafrechtlicher Gleichheit Eingang in das neue Strafgesetz genauso wie die Enthauptung als alleiniger Vollstreckungsmodus der Todesstrafe, von der Idee eines Exekutionsgeräts aber sind Politik und Justiz alles andere als überzeugt. Bis der Pariser Scharfrichter Charles-Henri Sanson im Frühjahr 1792 auf den Plan tritt.

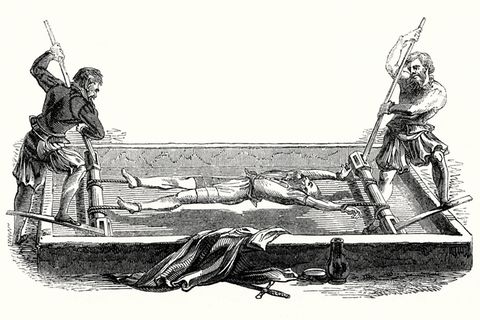

Auf seinen Alarm hin treibt das Justizministerium nun doch den Bau eines solchen Apparats voran. Allerdings beauftragt es mit dem Entwurf nicht Guillotin, sondern den Chirurgen Antoine Louis. Dieser weiß von einer Praxis in England, bei der Hinzurichtende per Fallbeil "augenblicklich und mit einem Schlag" zu Tode gebracht werden. Louis modifiziert die englische Methode, der deutsche Klavierbauer Tobias Schmidt konstruiert das Gerät. Am 15. April 1792 findet ein erster Test an fünf Leichnamen aus der Pathologie statt, zehn Tage später richtet Sanson den ersten Delinquenten, einen wegen Raubs und Körperverletzung zum Tode Verurteilten, öffentlich hin. Im Sommer beginnt die Serienproduktion, bald darauf werden die Geräte in ganz Frankreich verteilt.

Als Bezeichnung dafür setzt sich schließlich – gegenüber anderen Titeln wie "Louisette" – Guillotins eigener Name durch, ohne dessen Zutun. Offenbar haben breite Teile der Gesellschaft seinen Namen seit den spöttischen Guillotine-Reimen im Ohr.

Die drei Meter hohe Apparatur auf einem Podest – dem Schafott – und mit fest verankerten Pfosten und Fallbeil mit schräg schneidendem Messer gilt als Wunderwerk. "Es avanciert in kurzer Zeit zum Kultobjekt einer dem technischen Fortschritt huldigenden, ihm weithin vorbehaltlos begeistert gegenüberstehenden Generation", schreibt die Historikerin Angela Taeger in ihrem Buch "Die Guillotine und die Erfindung der Humanität". Guillotinen-Miniaturnachbildungen krönen die aufgetürmte Haarpracht modebewusster Damen, werden als effiziente Mausefallen beworben und landen buntbemalt in Kinderzimmern. Auch Goethe bemüht sich um eine Spielzeug-Guillotine für seinen fünfjährigen Sohn.

Innerhalb von drei Jahren sterben 20.000 Menschen unter der Guillotine

Taeger zufolge nehmen Guillotins Zeitgenossen die neue Maschine als "zivilisatorische Errungenschaft" wahr – allerdings nicht, weil der Tod durch sie vermeintlich "humaner" sei, sondern weil sie Hinrichtungen zu einer sauberen Angelegenheit macht, bei der sich der Scharfrichter nicht mehr mit dem Blut der Menschen beschmutzen muss. "Erst die Nachwelt assoziiert die Guillotine mit dem Attribut human", so die Historikerin.

Doch der Ruf der Guillotine als zivilisatorische Errungenschaft währt nur kurz: Die Jakobiner machen die Maschine zur Erfüllungsgehilfin ihrer Schreckensherrschaft, die immer mehr Menschen in immer kürzerer Zeit tötet. Charles-Henri Sansons Rekord liegt bei 300 Hinrichtungen an drei Tagen. Bis zu 20.000 Menschen sterben zwischen 1792 und 1794 unter der Guillotine.

Auch in der Medizin ist die Maschine umstritten. Dass sie einen schmerzfreien und sofortigen Tod bereiten soll, ziehen manche Wissenschaftler in Zweifel. Der Deutsche Samuel Thomas Soemmerring etwa meint, dass der Tod unter dem Fallbeil "deswegen höchst schrecklich und grausam seyn müsse, weil der vom Rumpf getrennte Kopf des Hingerichteten, in den alles Bewußtseyn, die wahre Personalität, das eigentliche Ich noch eine Zeitlang lebendig bleibt, die dem Halse zugefügten grausamen Schmerzen noch nachfühlt."

Andere führen Experimente mit abgeschlagenen Häuptern durch, stimulieren Köpfe mit Zink- und Silberplatten und versuchen herauszufinden, ob das menschliche Gehirn über den Tod hinaus funktionsfähig ist.

Trotz aller Diskussionen setzt sich die Guillotine als staatliche Tötungsmaschine durch, auch außerhalb Frankreichs. Im Nationalsozialismus sterben 12.000 Menschen unter dem Fallbeil. In der Bundesrepublik findet die letzte zivile Enthauptung 1949 statt, in der DDR bleibt die Guillotine bis 1968 im Einsatz, in Frankreich bis 1977.