Mit ihnen wollte fast niemand etwas zu tun haben: Scharfrichter waren jahrhundertelang Außenseiter, brachten sie doch den Tod. Wie Aussätzige mussten sie oft außerhalb der Stadt leben, wurden gemieden, so gut es ging.

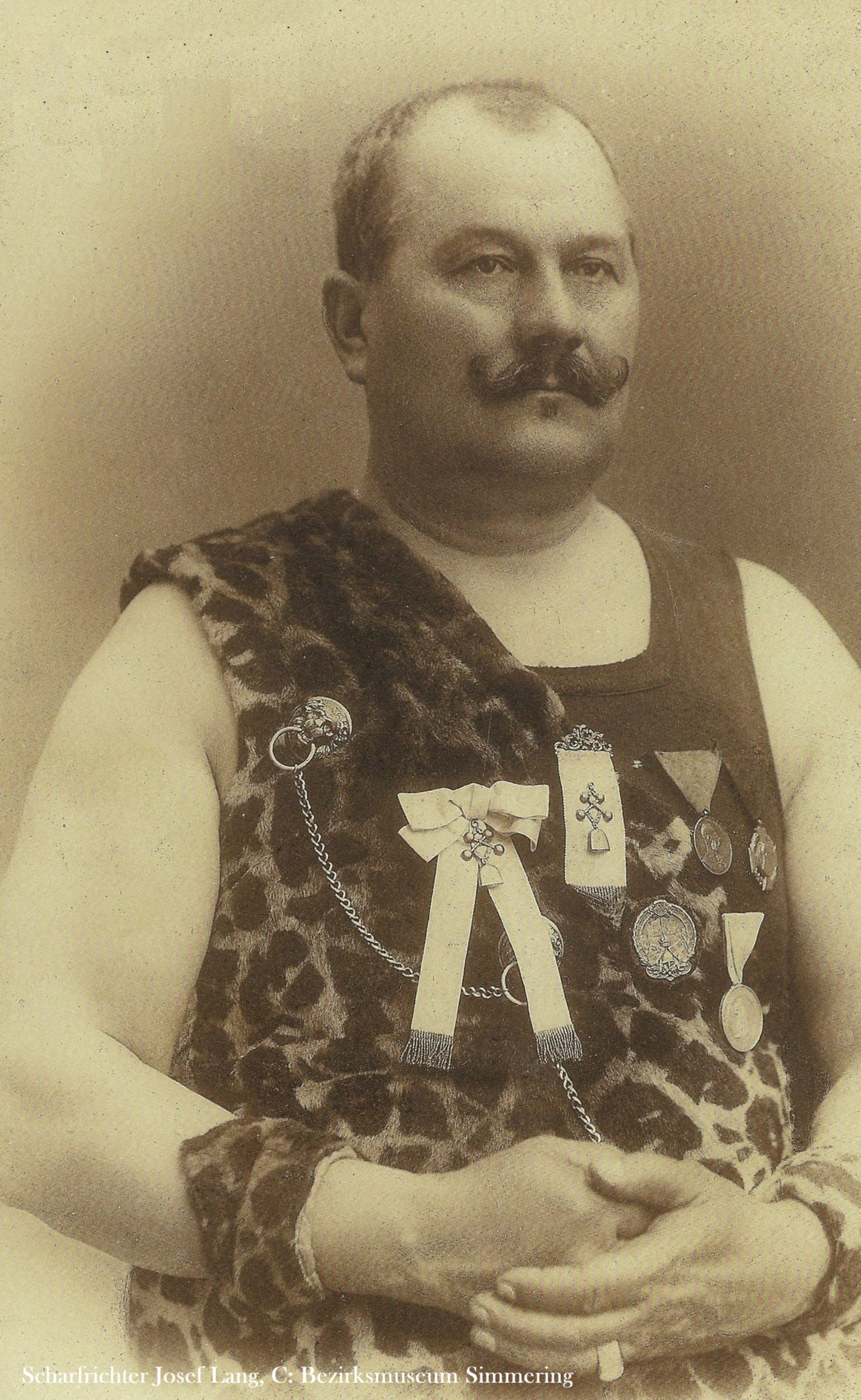

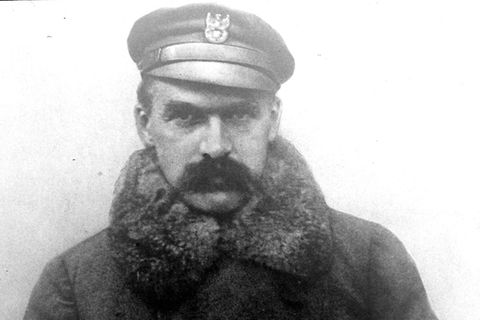

Nicht so Josef Lang, genannt Pepi: Der letzte Henker Österreich-Ungarns machte Karriere in Wien – und brachte es zum Frauenhelden. Dabei führte ihn reiner Zufall in das Amt des Scharfrichters.

Wiens Scharfrichter ist Stammgast von Josef Lang

Josef Lang wird am 11. März 1855 in Simmering bei Wien als Sohn eines Eisenhändlers geboren. Nach der Schule macht er eine Tischlerlehre, kämpft 1878 für die k.u.k. Monarchie in Bosnien, arbeitet als Heizer, und eröffnet schließlich in seiner Heimat ein Kaffeehaus.

Lang, ein großer, athletischer Mann, ist in der Nachbarschaft vor allem für die Festlieder bekannt, die er – trinkfest – bei Feiern zum Besten gibt. Wenn er nicht gerade in seinem Kaffeehaus Gäste bewirtet, löscht er als Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr Brände.

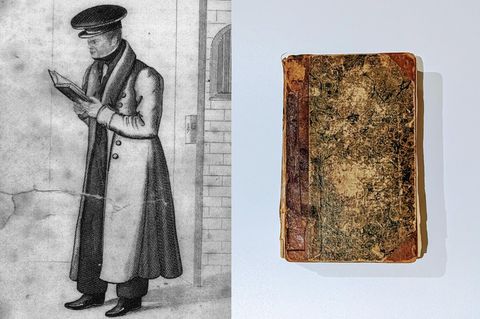

Zahlreiche Stammgäste trinken ihren Kaffee bei Pepi – auch der Wiener Henker. Und als dieser eines Tages Ersatz für einen ausgefallenen Gehilfen sucht, fragt er kurzerhand Josef Lang. Tatsächlich springt der Kaffeesieder ein – mit unabsehbaren Folgen: Der Aushilfsjob wird sein Leben für immer verändern.

Denn als der Scharfrichter 1899 verstirbt, sucht Wien einen Nachfolger. Zwar gibt es 18 Bewerber, aber kein einziger von ihnen überzeugt die Obrigkeit. Also fragt die Polizeibehörde Josef Lang. Geschmeichelt gibt dieser sein Kaffeehaus auf, wird Staatsbeamter – und tritt am 27. Februar 1900 seinen Dienst an.

Nur wenige Tage später muss Lang erstmals einen verurteilten Mörder am Galgen richten. Lediglich 45 Sekunden, so gibt er an, dauert die Hinrichtung. "Bravo, Lang", soll der zuständige Gerichtsmediziner ausgerufen haben.

Während der Hinrichtungen trägt Josef Lang Anzug und Zylinder

Zu dessen Amtszeit finden Hinrichtungen nicht mehr öffentlich statt, sondern – so in Wien – im Galgenhof des Landgerichts. Am Tag vor dem Strafvollzug errichten der Henker und seine Gehilfen den Galgen, einen einfachen Pfahl, an dem oben mit einem Haken ein Seil befestigt ist. Das Holz muss Josef Lang selbst besorgen. Nach der Hinrichtung bleibt der Leichnam für eine Stunde am Galgen hängen, dann wird er obduziert und bestattet.

Während der Hinrichtungen trägt Lang einen schwarzen Salonanzug, Zylinder und schwarze Handschuhe aus feinem Glacéleder. Es habe den Anschein, urteilt die "Neue Freie Presse, als würde Lang "zu einem Balle kommen, um im Tanze mit dem Delinquenten diesen in eine andere Welt zu befördern".

Auf sein neues Amt ist Lang durchaus stolz: An seiner Wohnungstür prangt ein Messingschild mit der Aufschrift "Josef Lang, k.k. Scharfrichter". Er sieht sich, so beschreibt es sein Biograf und Zeitgenosse Oskar Schalk 1920, wie ein Gerichtsbeamter, versteht sich als Arm der Gerechtigkeit, der zum Wohl der Gesellschaft handelt. Sogar für den Wiener Gemeinderat kandidiert Lang. Im Wahlaufruf steht: "Herr Josef Lang hat jahrzehntelang auf dem Gebiete edelster Humanität segensreich gewirkt!"

Lang sieht seine Aufgabe offenbar darin, die Delinquenten in möglichst kurzer Zeit zu erhängen und sie nicht unnötig zu quälen. So verkündet er, keine seiner Vollstreckungen habe länger als 65 Sekunden gedauert. "Wenn nicht die Hinrichtung von einem professionellen Nachrichter vollzogen werden kann, dann wäre es besser, die Todesstrafe ganz abzuschaffen", sagt er einmal. Der Wiener Henker lässt sich von einem Gehilfen probeweise den Strick umlegen und sich würgen, um zu erfahren, wie es sich für Todgeweihte anfühlt, am Galgen zu hängen.

"Auf Schritt und Tritt wurde er von Frauen und Mädchen angesprochen"

Joseph Lang eilt ein so großer Ruf voraus, dass sogar ein Abgesandter aus dem amerikanischen Kentucky nach Wien reist und versucht, den Österreicher in die USA zu werben. Jedoch vergeblich.

Warum sollte er auch gehen? Lang ist längst ein geachteter Bürger in Wien. Angeblich, so berichtet Biograf Schalk, seien Pepi auch nach der beruflichen Neuorientierung seine Freunde treu geblieben. Mehr noch: "Auf Schritt und Tritt wurde er von Frauen und Mädchen angesprochen", schreibt Oskar Schalk. Der Henker habe regelrecht Fanpost erhalten; ungezählte Frauen "bestürmten ihn brieflich um ein Schäferstündchen".

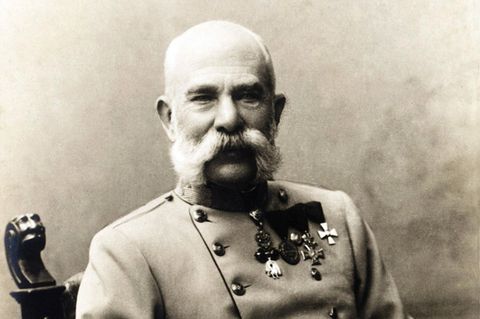

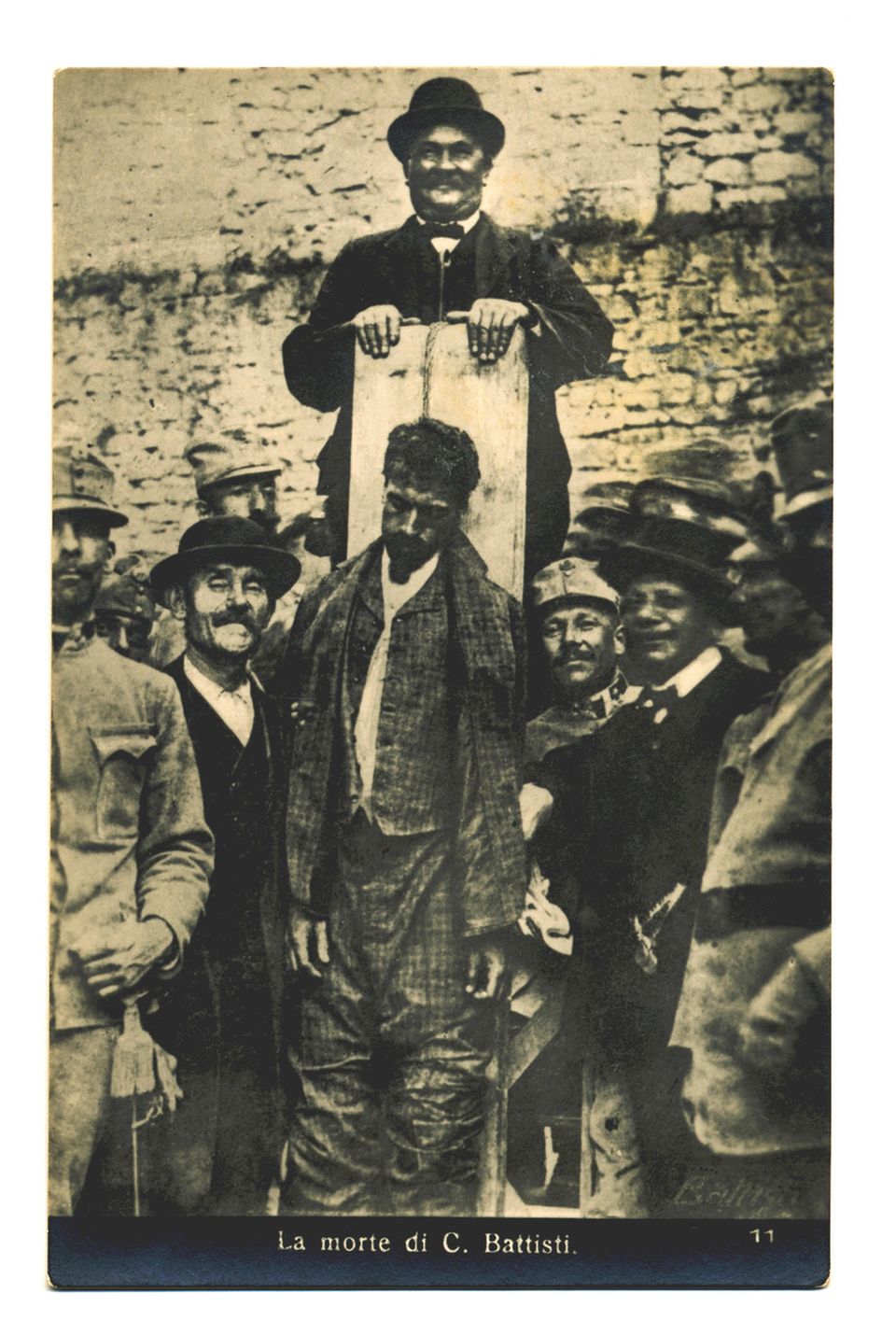

39 Todesurteile vollstreckt Lang. Nicht nur für Wien ist er zuständig, sondern für weite Teile des damaligen Österreichs, darunter Salzburg, Krain, Triest und Istrien. Bei den zum Tode verurteilten handelt es sich in der Regel um Mörder, im Ersten Weltkrieg jedoch richtet Lang auch Personen, die des Hochverrats beschuldigt werden.

Sein bekanntester Fall: der frühere Reichsratsabgeordnete Cesare Battisti. Dieser hatte im Krieg aufseiten von Österreichs Gegner Italien gekämpft, geriet aber in Gefangenschaft. Das Foto seiner Hinrichtung geht um die Welt: Es zeigt einen triumphierenden Josef Lang sowie grinsende Männer in Uniform und zivil. In Österreich-Ungarn soll die Aufnahme Überläufer abschrecken, Italien dagegen nutzt sie als Beweis für die barbarischen Grausamkeiten der Österreicher.

Zu Langs Beerdigung erscheinen Tausende Menschen

Josef Lang bleibt in Wien auch nach dem Krieg beliebt, als die Habsburger-Monarchie untergegangen und Österreich-Ungarn zerbrochen ist. Oskar Schalk erklärt Langs Ansehen damit, dass im "gemütlichen, verständnisvollen" Wien der "Hauch milder Liebenswürdigkeit auch um den Galgen" weht.

Als Lang 1925 stirbt und beerdigt wird, erweisen ihm Tausende Menschen die letzte Ehre. In den 1930er-Jahren führt sein Neffe Johann das Scharfrichter-Erbe fort. Die letzte Hinrichtung in Österreich findet 1950 statt, endgültig abgeschafft wird die Todesstrafe aber erst 18 Jahre danach.