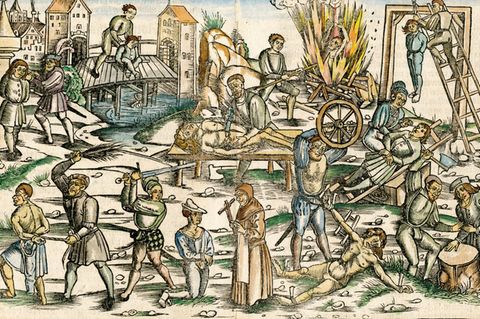

GEO: Frau Dr. Genesis, als Archäologin haben Sie sich auf Richtstätten spezialisiert und untersuchen Orte, an denen Menschen gehängt, enthauptet, gerädert, gevierteilt und anschließend verscharrt wurden. Aber warum graben Sie Galgenplätze aus? Es gibt doch zahlreiche schriftliche Quellen.

Dr. Marita Genesis: Es gab im Mittelalter und in der frühen Neuzeit im Heiligen Römischen Reich tausende Richtplätze, archäologisch erfasst ist jedoch nur ein Bruchteil. Das muss sich ändern, denn Schriftquellen wie Gerichtsakten, Karten oder Tagebucheinträge erzählen nie die ganze Geschichte.

Was kann die Archäologie erzählen, was andere Quellen verschweigen?

Zum einen enthalten Schriftquellen wenig über den Arbeitsplatz der Scharfrichter: Wie sahen die Galgen konkret aus? Welche unterschiedlichen Typen gab es? Gab es regionale Unterschiede? Wie haben sich die Bauweisen über die Jahrhunderte verändert?

Und zum anderen?

Zum anderen zeichnen schriftliche Quellen mitunter ein anderes Bild als archäologische: So ist nicht immer klar, ob ein schriftlich festgehaltenes Todesurteil tatsächlich durchgeführt wurde, oder ob ein verurteilter Verbrecher im letzten Moment begnadigt wurde. Es konnte auch passieren, dass der Richter kurzfristig entschied, die ursprünglich verhängte Todesstrafe auf eine sanftere Art und Weise durchführen zu lassen, etwa durch Enthauptung statt Rädern. Überhaupt die Strafen: Wer ehrenhaft hingerichtet wurde – dazu zählte das Enthaupten und Ertränken –, der durfte vielerorts an sich auf einem offiziellen Friedhof beerdigt werden. Das war für die Menschen damals extrem wichtig, weil das bedeutete, dass sie wieder in die christliche Gemeinschaft aufgenommen werden und ins Paradies einziehen können.

Aber?

Grabungen haben gezeigt, dass die Praxis anders aussah und auch enthauptete und ertränkte Menschen statt auf dem Friedhof direkt am unrühmlichen Galgenplatz beerdigt wurden. Wenn wir also wissen möchten, wie die Rechtspraxis damals gehandhabt wurde, müssen wir uns die Lage der menschlichen Überreste im Boden anschauen. Die Entwicklung der Rechtsprechung, einer der Säulen unseres Gesellschaftssystems, kann nur mit Hilfe der Archäologie sicher nachgezeichnet werden.

Wie ist man überhaupt mit den Körpern der Hingerichteten verfahren?

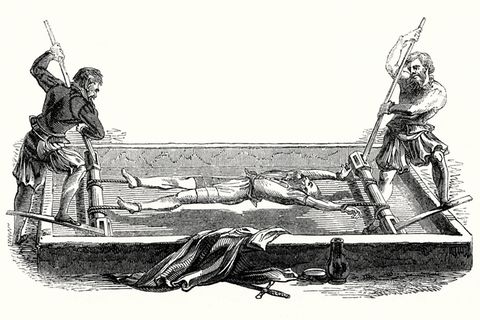

Zunächst hingen die Leichname zur Abschreckung und Prävention einige Zeit gut sichtbar auf ihren Martergerüsten am Galgenplatz. Wie lange – ob Tage, Wochen, Monate – hing vom Urteilsspruch ab. Je länger ein Mensch dort hing, umso stärker sollte er gedemütigt und entehrt werden. Infolge von Verwesung und Tierfraß fielen mit der Zeit Körperteile vom Skelett ab. Irgendwann hat der Scharfrichter diese einzeln herabgefallenen Knochen zusammengefegt und in "Knochengruben” an der Richtstätte befördert.

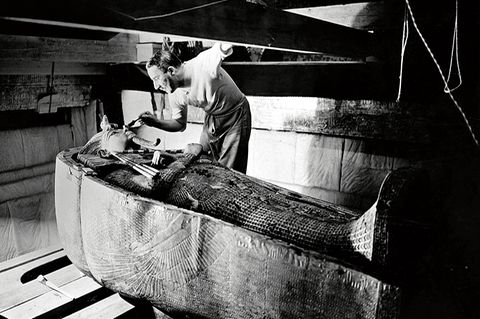

Derzeit leiten Sie Grabungen am früheren Galgenberg in Quedlinburg und haben dort zwei solcher Knochengruben freigelegt. Was sind das für Gruben?

Es handelt sich um sehr große tiefe Gruben, die angefüllt sind mit hunderten menschlichen Knochen. Die Gruben haben etwa einen Durchmesser von 2,0 Meter und sind mindestens ein Meter tief. Sie wurden nicht sauber und kreisrund angelegt, sondern weisen unregelmäßige Ausformungen am Rande auf. Das zeigt uns: Der Scharfrichter hat die Knochen nach einer Hinrichtung zusammengefegt und dann die Grube zunächst mit Erde verschlossen. Das war wichtig, um zu verhindern, dass zum Beispiel Wölfe die Kadaver rochen und ausgruben. Nach der nächsten Vollstreckung der Todesstrafe hat man die Knochengrube wieder ausgehoben. Dabei wusste man ihren exakten Ort wahrscheinlich nicht mehr – das erklärt die Ausbuchtungen.

Und was sagen Ihnen die Knochen in der Grube?

Dass die Menschen sehr lieblos verscharrt wurden. Teils lagen die Skelette auf dem Bauch, die Hände überkreuz hinter dem Rücken – typische Anzeichen einer Fesselung. Ein anderes Skelett weist zwei brutale Beinbrüche auf. Offensichtlich wollte sich der Scharfrichter keine Mühe machen: Er hatte eine zu kleine Grabgrube ausgehoben. Damit der Körper komplett reinpasste, wurden die Beine gebrochen und auf den Oberkörper des Leichnams geklappt.

Denken Sie in solchen Fällen an das Schicksal der Menschen, die Sie ausgraben?

Als Wissenschaftlerin nähere ich mich den Ausgrabungsobjekten natürlich auf objektiver Ebene, sonst könnte ich diese Untersuchungen nicht durchführen. Es gibt aber auch Momente, die mich berühren.

Zum Beispiel?

Wir haben am Galgenhügel in Quedlinburg einen jungen Mann in einem hölzernen Sarg gefunden. Das ist sehr untypisch, weil Hingerichtete in der Regel lediglich im Boden verscharrt wurden. Diesem Mann jedoch hat man die Hände auf dem Bauch gefaltet und eine Rosenkranzkette mitgegeben. Die Bestatter haben offenbar sogar versucht, den Sarg so auszurichten, dass der Verstorbene mit Blick nach Osten gen Jerusalem liegt. Diese Anteilnahme springt einem inmitten der anderen eilig unter die Erde gebrachten Skelette regelrecht ins Auge.

Aber warum wurde dieser Mann so würdevoll und dennoch am Richtplatz beerdigt?

Vermutlich hat er Suizid begangen. Personen, die den Freitod wählten, durften nicht auf einem regulären Friedhof bestattet werden.

Haben Sie weitere untypische Funde auf dem Galgenberg gemacht?

Ja, eine Person wurde mit auf dem Rücken liegend mit drei großen Steinen auf der Brust beerdigt. Dabei handelt es sich um ein Wiedergängergrab: Man hatte Angst, dass dieser Mensch sich aufrichten und aus dem Grab auferstehen und in die Welt der Lebenden zurückkehren könnte.

Wie ein wandelnder Toter?

Genau. Als potenzielle Wiedergänger galten Menschen, die ohne Absolution eines Priesters verstorben waren, etwa durch einen Unfall oder im Wochenbett. Auch Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen zählten als mögliche Wiedergänger. Solchen Verstorbenen, die gegebenenfalls noch Dinge im Reich der Lebenden erledigen wollten, wollte niemand begegnen. Man hatte so große Angst vor ihnen, dass Wiedergängern teils der Kopf abgehackt wurde, damit sie – sollten sie auferstehen – völlig orientierungslos sind. Das Wiedergängergrab in Quedlinburg ist auch deshalb bemerkenswert, weil wir zahlreiche Kleidungsbestandteile, Knöpfe und Schnallen, am Skelett gefunden haben, die wiederum bestätigen, dass hier in vollständiger Kleidung bestattet wurde.

Warum ist das außergewöhnlich?

Verurteilte Verbrecher, die besonders gedemütigt werden sollten, wurden bar jeder Kleidung am Hochgericht aufgehangen. Wenn jemand in seiner eigenen Alltagskleidung zum Richtplatz geführt wurde, war das schon eine besondere Behandlung. Das hieß allerdings noch nicht, dass diese Person die Kleidung mit ins Grab nehmen durfte: Nach – wie auch vor – Vollstreckung der Todesstrafe hatte der Scharfrichter oftmals das Recht, sich am Eigentum des Delinquenten zu bedienen, auch an der Kleidung. Zudem ist davon auszugehen, dass sich das fahrende Volk oder Bettler ebenfalls an den aufgehängten Leichnamen bereichert haben. Anders dagegen die Person aus dem Wiedergängergrab in Quedlinburg, die nach ihrem Tod offensichtlich unangetastet blieb.

Wie gehen Ihre Forschungen in Quedlinburg nun weiter?

Als nächstes müssen die Knochen aus den Gruben gereinigt werden, damit wir eventuelle Hieb- oder Schnittspuren und damit vorliegende Hinrichtungsarten feststellen können. Außerdem werden die einzelnen Fragmente – vom Schädel bis zu den Füßen – sortiert, um herauszufinden, wie viele Individuen in den Knochengruben insgesamt bestattet wurden. Das wird sehr aufwendig. Vor allem aber versuchen wir, den – oder besser gesagt – die Galgen von Quedlinburg zu finden.

Gab es mehrere?

Laut schriftlichen Quellen mindestens zwei. Heute ist noch immer das Klischee verbreitet, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit seien ständig Menschen hingerichtet worden. Doch es konnte auch passieren, dass an einem Ort jahrelang keine einzige Hinrichtung stattfand. Das bedeutete, Galgen wurden zwischendurch abgebaut oder verrotteten. In solchen Fällen musste ein mitunter neu eingestellter Scharfrichter einen neuen Galgen bauen – möglicherweise ohne zu wissen, wo der alte exakt stand. Vielleicht lässt sich auch in Quedlinburg solch ein "wandernder Galgen" nachweisen.