Käsebrot? Nein. Möhrensuppe? Auch nicht. Erbsen? Auf gar keinen Fall. Äpfel vielleicht, aber nur die roten. Frisch geschält und geachtelt, versteht sich, damit die Schnittkanten noch nicht braun geworden sind. Am liebsten Nudeln mit Tomatensoße ohne Stücke und Kräuter. Oder Chicken Nuggets in Dinoform. Das war's dann aber auch schon.

Die Ernährungsgewohnheiten vieler Kinder treiben ihre Erziehungsberechtigten in den Wahnsinn. Während der Mahlzeiten wird gestöhnt, geschimpft, verhandelt. Die Eltern sind frustriert, vor allem aber besorgt. Isst mein Kind genug? Bekommt es ausreichend Vitamine, Ballaststoffe, Spurenelemente für ein gesundes Wachstum? Und überhaupt: Was haben wir falsch gemacht? Dazu kommen kritische Stimmen und gut gemeinte Ratschläge aus Freundeskreis und Verwandtschaft: Ihr verzieht euer Kind viel zu sehr! Bei uns wurde gegessen, was auf den Tisch kam. Probiert es doch mal mit gemeinsamen Mahlzeiten, mit mehr kulinarischer Vielfalt, mit spielerischen Ansätzen!

Allen Verzweifelten sei gesagt: Dass die Kleinen beim Essen wählerisch sind, ist keine Seltenheit. Bis zu 50 Prozent aller Kinder, so besagten Studien, zeigen ein solches Verhalten. Sie akzeptieren nur bestimmte Geschmäcker oder Texturen, Unbekanntes verschmähen sie. Die Verweigerung belastet häufig die ganze Familie. Schlimmstenfalls mündet sie in Unterernährung, Mangelernährung, Essstörungen oder Ängsten rund um die Mahlzeiten. Studien zeigen auch eine Korrelation zwischen wählerischem Essverhalten und neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus und ADHS.

Daten von mehr als 2000 Zwillingspaaren

Grund genug, das Phänomen der "Food Fussiness" genauer unter die Lupe zu nehmen. Genau das hat ein Team um Zeynep Nas vom University College London nun im Rahmen einer großen Zwillingsstudie getan. Ihre Arbeit erschien im "Journal of Child Psychology & Psychiatry". Die Forschenden gingen zwei Fragen nach: Wie entwickelt sich das wählerische Essverhalten von der frühen Kindheit bis zur Jugend? Und: Welche Rolle spielt dabei die Genetik, welche die Umwelt?

Der Datensatz dazu stammt aus einer Kohorte von 2402 eineiigen und zweieiigen Zwillingspaaren aus England und Wales, die im Jahr 2007 zur Welt kamen. Ihre Erziehungsberechtigten beantworteten unter anderem Fragen zum Essverhalten der Kinder im Alter von 16 Monaten, drei Jahren, sieben Jahren und 13 Jahren.

Die Ergebnisse zeigen: Bis zum Grundschulalter werden die Kleinen immer wählerischer, später erweitert sich ihr Speiseplan langsam wieder. Doch die grundlegende Neigung bleibt während der gesamten Kindheit weitgehend stabil. Wer mit 16 Monaten viele Lebensmittel verweigerte, verschlang als Teenager nicht plötzlich alles, was ihm oder ihr auf den Teller kam. "Wählerisches Essverhalten ist nicht unbedingt nur eine Phase, sondern folgt möglicherweise einem dauerhaften Verlauf", sagt Erstautorin Zeynep Nas. Eltern, die darauf zählen, dass sich die Mäkeligkeit herauswächst, brauchen also einen langen Atem.

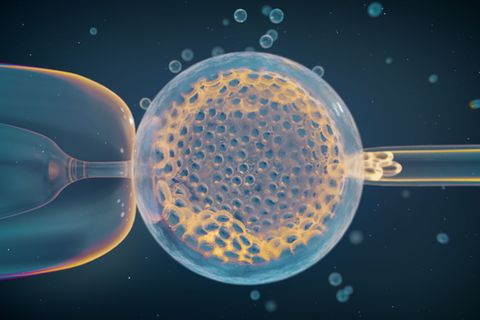

Was viele Mütter und Väter allerdings entlasten dürfte, ist die zweite Erkenntnis des Forschungsteams: Der mit Abstand wichtigste Faktor für kulinarische Aufgeschlossenheit sind die Gene. Zwillingsstudien bieten eine einmalige Gelegenheit, den Einfluss erblicher Faktoren zu erfassen. Während eineiige Zwillinge 100 Prozent ihres Erbguts teilen, sind es bei zweieiigen nur 50 Prozent. Sie sind nicht enger verwandt als normale Geschwister. Eigenschaften, in denen sich eineiige Zwillinge stärker ähneln als zweieiige, werden daher mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Genen beeinflusst.

Erbliche Faktoren waren im Alter von 16 Monaten im Schnitt für 60 Prozent aller Unterschiede im Essverhalten der untersuchten Kinder verantwortlich. Im Alter von fünf Jahren waren es bereits 83 Prozent. Mit 13 Jahren sank der Wert auf 74 Prozent. Dafür wurden mit zunehmendem Alter individuelle Einflüsse wichtiger, die nur einen der Zwillinge betrafen – prägende Erlebnisse etwa oder der eigene Freundeskreis. Ihr Beitrag stieg über den Zeitraum der Untersuchung von 15 auf 26 Prozent.

Da Zwillinge in der Regel im selben Haushalt leben, wachsen sie nicht nur im Mutterleib, sondern auch nach der Geburt unter gleichen Bedingungen heran. Sie werden ähnlich erzogen und ähnlich ernährt. Diese gemeinsame Umwelt spielte interessanterweise nur eine sehr geringe Rolle für das wählerische Essverhalten, und das auch nur in einem sehr engen Zeitfenster: Im Alter von 16 Monaten lag ihr Beitrag bei 25 Prozent. Danach sank er auf null. Faktoren wie gemeinsame Mahlzeiten, Tischregeln oder die Experimentierfreude derjenigen, die daheim den Kochlöffel schwangen, waren fortan irrelevant. "Unsere Erkenntnis, dass wählerisches Essverhalten weitgehend angeboren ist, trägt hoffentlich dazu bei, Schuldzuweisungen gegenüber den Eltern zu entkräften. Dieses Verhalten ist nicht das Ergebnis der Erziehung", sagt Zeynep Nas.

Die Fixierung auf Nudeln ist nicht in Stein gemeißelt

Bedeutet das im Umkehrschluss, dass jegliche Versuche, den Speiseplan des Kindes zu erweitern, zum Scheitern verurteilt sind? Nicht unbedingt. Eine Fixierung auf Nudeln und Chicken Nuggets sei nicht in Stein gemeißelt, sagt Hauptautorin Alison Fildes von der University of Leeds: "Eltern können ihre Kinder während der gesamten Kindheit und bis ins Jugendalter hinein dabei unterstützen, eine große Vielfalt an Lebensmitteln zu essen." Das vielversprechendste Zeitfenster liegt in der frühesten Kindheit, wenn die gemeinsame Umwelt noch Einfluss hat. So lassen sich womöglich "die Ausprägung des wählerischen Essverhaltens im Laufe der Entwicklung verringern", schreiben die Autoren und Autorinnen.

Dass der genetische Einfluss dominiert, bedeutet allerdings auch: Es gibt vermutlich keine einfache, allgemein gültige Strategie, um wählerische Kinder in aufgeschlossene Esser zu verwandeln. Womöglich seien gezieltere, individuellere und intensivere Interventionen notwendig als bei Verhaltensweisen, die stark durch die Umwelt geprägt werden, schreibt das Forschungsteam.

Strategien gibt es viele. Eine Empfehlung ist, Kleinkindern möglichst vielfältige Lebensmittel vorzusetzen, insbesondere verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Kommen die Kinder immer wieder mit bestimmten Geschmäckern und Texturen in Kontakt und können sie spielerisch erproben, steigen die Chancen einer Gewöhnung. Am Tisch sollte idealerweise eine entspannte Atmosphäre herrschen, ohne Zwang und Drohungen. "Eltern wird dringend empfohlen, offener zu kommunizieren, klare Regeln und Erwartungen aufzustellen und sich lösungsorientiert mit ihren Kindern auseinanderzusetzen", rät eine Übersichtsstudie aus dem Jahr 2023. So lässt sich zumindest der Stresspegel während der Mahlzeiten senken.

Eine simple Entschärfung der Konflikte am Esstisch ist dennoch nicht in Sicht. Immerhin scheint die Frage der Schuld geklärt: Sie liegt weder bei den Eltern noch bei den Kindern.