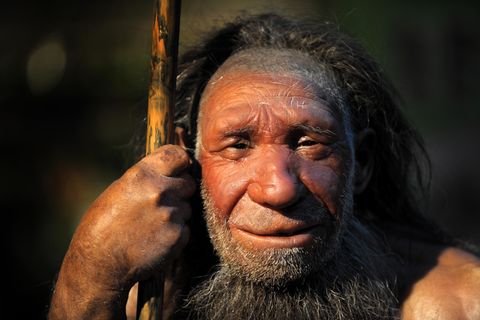

Abenteuerlust und Erkundungsdrang liegen in den Genen des Homo sapiens. Das bewiesen schon unsere fernen Vorfahren, als sie vor vielen Jahrtausenden ihre Heimat Afrika verließen und sich auf den Weg ins Unbekannte machten – in Richtung Europa. Und Kontaktfreudigkeit ist uns offenbar ebenfalls seit jeher in die Wiege gelegt. Denn auf ihrem Exodus trafen unsere Ururahnen auf eine andere Menschenart, die lange schon in den nördlicheren Gefilden zu Hause war: den Neandertaler. Wobei es nicht einfach nur bei einer bloßen Begegnung blieb: Lange schon ist bekannt, dass Homo sapiens und Homo neanderthalensis Nachwuchs zeugten.

Noch heute kündet unser Erbgut von dieser prähistorischen Liaison: Rund zwei bis drei Prozent Neandertaler-DNA finden sich in den Genomen all jener Menschen, deren Wurzeln außerhalb Afrikas liegen. Über die Genetik der frühen Pioniere in Europa und den Zeitpunkt der Vermischung zwischen Neandertaler und dem modernen Menschen ist allerdings wenig bekannt.

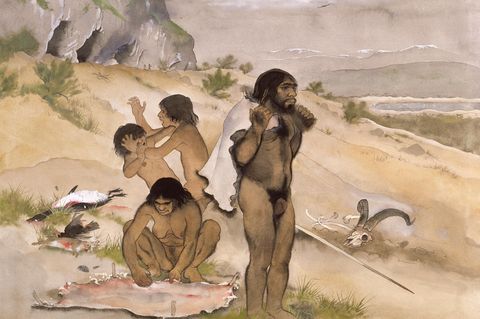

Unter den steinzeitlichen Menschen befanden sich eine Mutter und ihre Tochter

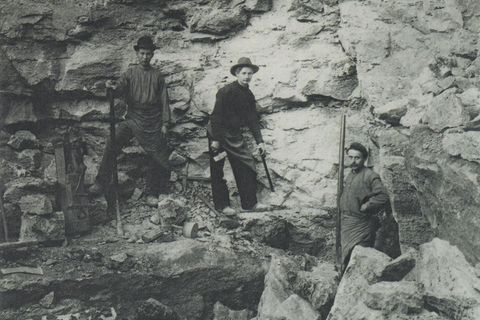

Nun haben Forschende des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig die bislang älteste DNA des Homo sapiens entschlüsselt – und sind dabei auf erstaunliche Erkenntnisse gestoßen. Das genetische Material gewannen die Wissenschaftler aus 45.000 Jahre alten Knochenfragmenten, die in der Ilsenhöhle im thüringischen Ranis zutage gefördert wurden – und die der Studie im Fachblatt "Nature" nach zu mindestens sechs Individuen gehörten (darunter eine Mutter und ihre Tochter). Zudem sequenzierten und analysierten sie das Erbgut einer Frau, die damals, zur gleichen Zeit, rund 230 Kilometer entfernt in Zlatý kůň im heutigen Tschechien gelebt hatte.

"Überraschenderweise ergaben unsere Untersuchungen, dass die Frau aus Zlatý kůň und zwei Menschen aus Ranis eine genetische Verwandtschaft fünften oder sechsten Grades aufweisen", sagt der Archäogenetiker Kay Prüfer, einer der Autoren der Studie. "Das heißt: Sie könnten theoretisch denselben Urgroßvater gehabt haben." Sie gehörten also – zumindest aus genetischer Sicht – zu einer Großfamilie. Und diese "Population" bestand, den Schluss jedenfalls lassen weitere Analysen zu, schätzungsweise bloß aus wenigen hundert Individuen, die über ein größeres Gebiet verstreut lebten. Diese Sippe stellt der Studie nach die früheste bekannte Divergenz – also Aufspaltung – innerhalb der Gruppe der modernen Menschen dar, die aus Afrika auswanderte und sich später über ganz Eurasien ausbreitete.

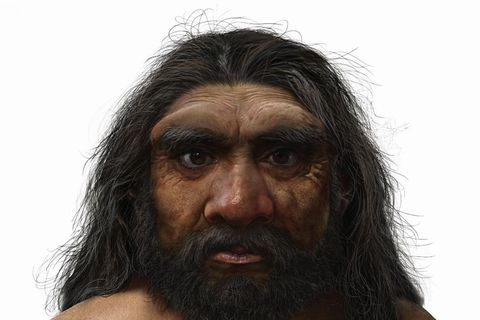

Aus den alten Genen lässt sich zudem herauslesen, dass die Menschen aus Ranis- und Zlatý kůň einen dunklen Teint hatten, dunkle Haare und braune Augen. Merkmale, die auf die afrikanische Herkunft der frühen Europäerinnen hinweisen.

Darüber hinaus offenbart das Erbgut eines Individuums aus Ranis, dass der nächste Neandertaler-Vorfahre jener steinzeitlichen Menschen aus Thüringen und Tschechien wohl schon recht weit zurückreicht in der Ahnenlinie. "Unsere Analysen geben preis, dass sich die beiden Menschenarten im entsprechenden Stammbaum bereits lange Zeit zuvor – vor rund 80 Generationen – das letzte Mal vermischt haben können", sagt Kay Prüfer.

Die Studie wirft einen Blick auf den ersten Sex zwischen Homo sapiens und Neandertaler

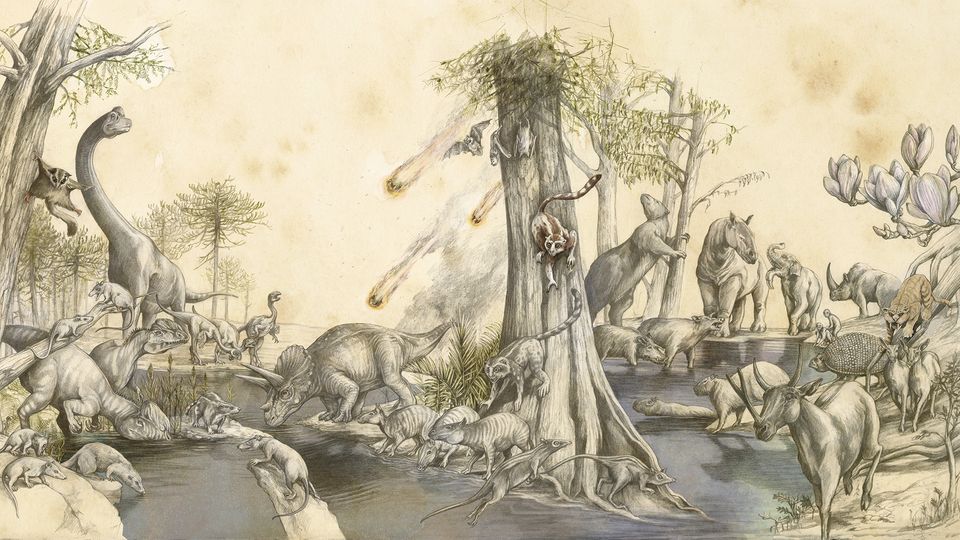

Bei anderen, in vorherigen Studien untersuchten Homo-sapiens-Populationen in Europa – zum Beispiel aus dem heutigen Rumänien – lag der erbliche Austausch zwischen Homo sapiens und Homo neanderthalensis mitnichten so weit zurück, fand vor gut 40.000 Jahren noch statt. Kurz bevor der Neandertaler (noch aus nicht sicher geklärten Gründen die Weltbühne für immer verließ). Vielleicht gab es schlicht in dem Gebiet von Ranis und Zlatý kůň, aus dem die vorgeschichtlichen Knochen stammen, kaum Neandertaler. Das Klima, so viel jedenfalls steht fest, war nicht sehr einladend. Wo heute der Thüringer Wald wächst, blies damals eisiger Wind über eine Kältesteppe, nur hier und da gediehen vereinzelt Bäume.

Doch gerade auf den Zeitpunkt der frühesten sexuellen Zusammenkünfte zwischen dem modernen Menschen und dem Neandertaler wirft die Studie der Leipziger Forscher einen neuen wissenschaftlichen Blick: Spuren dieser ersten genetischen Vermischung zeigen sich sowohl in den Knochen aus Thüringen als auch im Ergbut der meisten Menschen, die heute außerhalb von Afrika leben. Anhand entsprechender Erbgutfragmente aus den Knochen konnten die Archäogenetiker nun rekonstruieren, dass jene bedeutende Vermischung der beiden Homo-Spezies vor 45.000 bis 49.000 Jahren geschehen ist. Vergleichsweise kurze Zeit also, nachdem die nach Norden strebenden Pioniere vor rund 50.000 Jahren den Kontakt zu ihrer afrikanischen Verwandtschaft verloren.

Sonderlich groß war die Population dieser frühen Auswanderer übrigens nicht. Die anfängliche Population jener Menschen, die erstmals die Verbindung zu ihrer afrikanischen Heimat hinter sich ließen, umfasste allenfalls ein paar Tausend Männer, Frauen und Kinder. Von diesen wenigen Erkundungsfreudigen stammen die meisten Menschen in Amerika, Asien, Europa und Australien ab. Also ein Großteil der acht Milliarden Menschen, die heute auf der Erde leben.