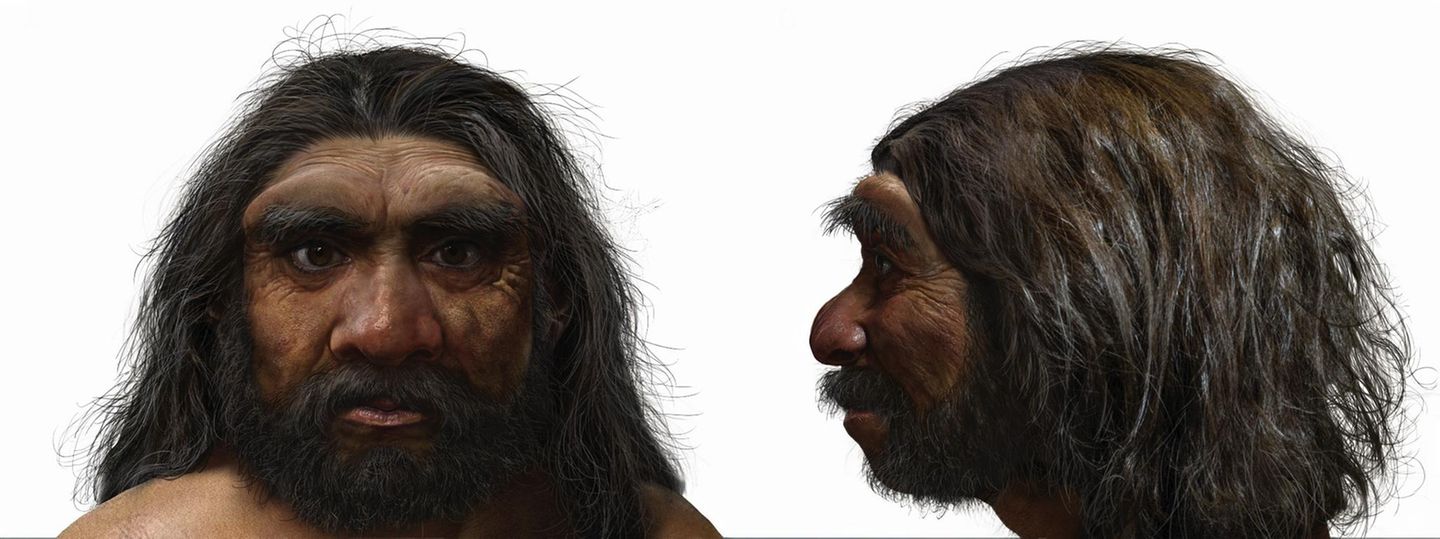

Lange galt der Neandertaler mit seinen charakteristischen breiten Überaugenwülsten und der muskulösen Statur als stämmigster Verwandter des Homo sapiens. Bis vor wenigen Jahren ein massiver Schädel auftauchte, der zu einer noch weitaus beeindruckenderen Menschenform gehört haben musste. Seine Entdecker rechneten den 146.000 Jahre alten Knochen einer neuen Art zu, die sie Homo longi ("Drachenmensch") nannten. Diese Zuordnung war jedoch von Anfang an umstritten.

Ein chinesisches Team um die Wissenschaftlerin Qiaomei Fu vom Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie in Beijing liefert nun eine andere Interpretation. Die Ergebnisse sind in gleich zwei renommierten Fachmagazinen ("Cell" und "Science") erschienen: Demnach gehört der vermeintliche Drachenmensch keineswegs einer neuen Menschenart an, sondern ist ein Altbekannter – ein Denisova-Mensch.

Und das ist eine archäologische Sensation. Denn von dieser rätselhaften Menschenart wurden trotz großer Anstrengungen bislang nur vereinzelte Knochenfragmente gefunden. Mit dem ihm zugeordneten Schädel erhält der Denisovaner nun erstmals ein markantes Gesicht.

Der Denisovaner war in Asien verbreitet – und wurde doch erst spät entdeckt

Die Entdeckung des Denisova-Menschen begann 2008 mit dem Fingerknochen eines Mädchens, der in der Denisova-Höhle im sibirischen Altai-Gebirge gefunden wurde. Wissenschaftler um den renommierten Forscher Svante Pääbo, dessen Team auch erstmals das Genom des Neandertalers entschlüsselt hatte, stellten 2010 bei einer DNA-Analyse fest, dass es sich um eine neue Menschenart handelte. Nach der Fundhöhle wurde sie Denisova-Mensch genannt.

Seither konnten weitere Knochenfragmente und Backenzähne sicher dem Denisovaner zugewiesen werden. Zuletzt sorgte im April ein Unterkieferbruchstück für Aufsehen, das Fischer im Penghu-Kanal in Taiwan geborgen hatten.

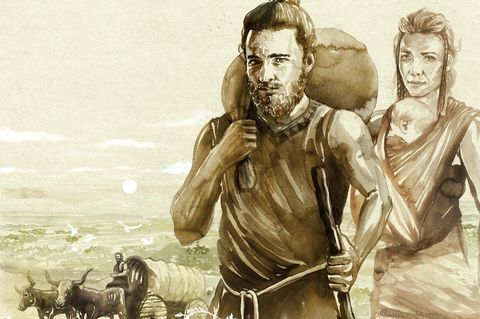

Fachleute gehen anhand des Alters der Funde davon aus, dass der Denisova-Mensch vor mindestens 200.000 Jahren bis vor 25.000 Jahren in weiten Teilen Asiens gelebt haben muss. Dabei hat er sich gelegentlich auch mit Neandertalern und Homo sapiens gepaart, wie Genanalysen zeigen. So lassen sich viele Gene noch in heutigen Populationen asiatischer, australischer und melanesischer Menschen finden.

Forschende schürfen nach Genmaterial in jahrtausendealten Knochen

Die spärlichen Knochenreste lieferten jedoch kaum Anhaltspunkte für das Aussehen des geheimnisvollen Denisova-Menschen. Obwohl er einmal weit verbreitet war, blieb er ein Phantom.

Das lag nicht nur daran, dass gut erhaltene Knochen so schwer zu finden waren. Sie waren vor allem kaum sicher zuzuordnen. Den letzten Beweis, dass es sich um einen Denisova-Menschen handelt, kann oft nur eine Genanalyse liefern.

Doch nach 40.000, 50.000 oder gar 200.000 Jahren ist sämtliche DNA in den Knochen in winzige Bruchstücke zerfallen – sofern überhaupt noch vorhanden. Immer feinere Analysemethoden und enorme Rechenkapazitäten haben die Grenzen des Möglichen zwar stetig verschoben, dennoch blieb die Zahl der gesicherten Funde übersichtlich.

Der "Drachenmensch" lüftet das Geheimnis des Denisovaners

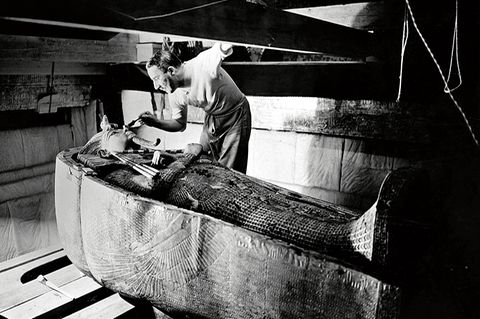

Bis 2018 der erstaunlich gut erhaltene Schädel des vermeintlichen "Drachenmenschen" im nordostchinesischen Harbin zum Vorschein kam. 2021 wurde der Fund erstmals wissenschaftlich beschrieben und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Zuvor soll ihn der Finder über Jahrzehnte in einem Brunnen versteckt und seinen Ort erst auf dem Sterbebett enthüllt haben.

Fu und ihre Kollegen machten sich daran, DNA aus dem Knochen zu extrahieren – zunächst erfolglos. Doch immerhin gelang es ihnen, 95 Proteine aus dem Schädel zu kratzen und zu analysieren. Sie fanden drei, die für Denisovaner einzigartig sind. Fu reichte das nach eigener Aussage als Beweis aber nicht.

Sie schaute sich den Zahnstein an dem einzigen erhaltenen Zahn an, der noch im Oberkiefer klemmte. Tatsächlich fand das Team darin Spuren mitochondrialer DNA – das ist Genmaterial das nur von der Mutter mit der Eizelle an ihre Nachkommen weitergegeben wird. Damit gelang die eindeutige Zuordnung des Schädels zum Denisova-Menschen.

Ein Koloss von einem Menschen: Nahezu 100 Kilogramm Muskelmasse

Auffällig sind der breite Kiefer und der hervorragende Überaugenwulst, die dem Schädel Stabilität verleihen und das Gesicht vergleichsweise bullig erscheinen lassen. Das Gehirn ist dagegen ähnlich groß wie beim modernen Menschen.

Ausgehend von der Anatomie des Schädels lässt sich auf die Gesamtstatur des Denisovaners schließen. "Ich denke, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die alle um die 100 Kilogramm fettfreie Körpermasse haben: riesige, enorme Menschen", sagt Bence Viola von der Universität Toronto in Kanada, der nicht an der Studie beteiligt war, gegenüber dem "New Scientist".

Ein Rätsel bleibt allerdings, warum der Denisova-Mensch so stattlich gebaut war. Welche Überlebensvorteile verschaffte es ihm? Oder war seine Statur auf Dauer von Nachteil und der Grund, dass er letztlich ausstarb? Kälteanpassung allein, wie beim Neandertaler, kann den Körperbau wohl nicht erklären. Denn der Denisova-Mensch hat sich bis in tropische Gebiete ausgebreitet.

Denkbar ist gleichwohl, dass es unterschiedliche Untergruppen von Denisova-Menschen gegeben hat, die sich über Jahrtausende auseinanderentwickelten und optisch unterschieden; ähnlich wie es beim modernen Menschen heute der Fall ist. Vielleicht werden uns eines Tages weitere Knochenfunde mehr verraten. Oder jene Gene, die bis heute in der Menschheit fortbestehen.