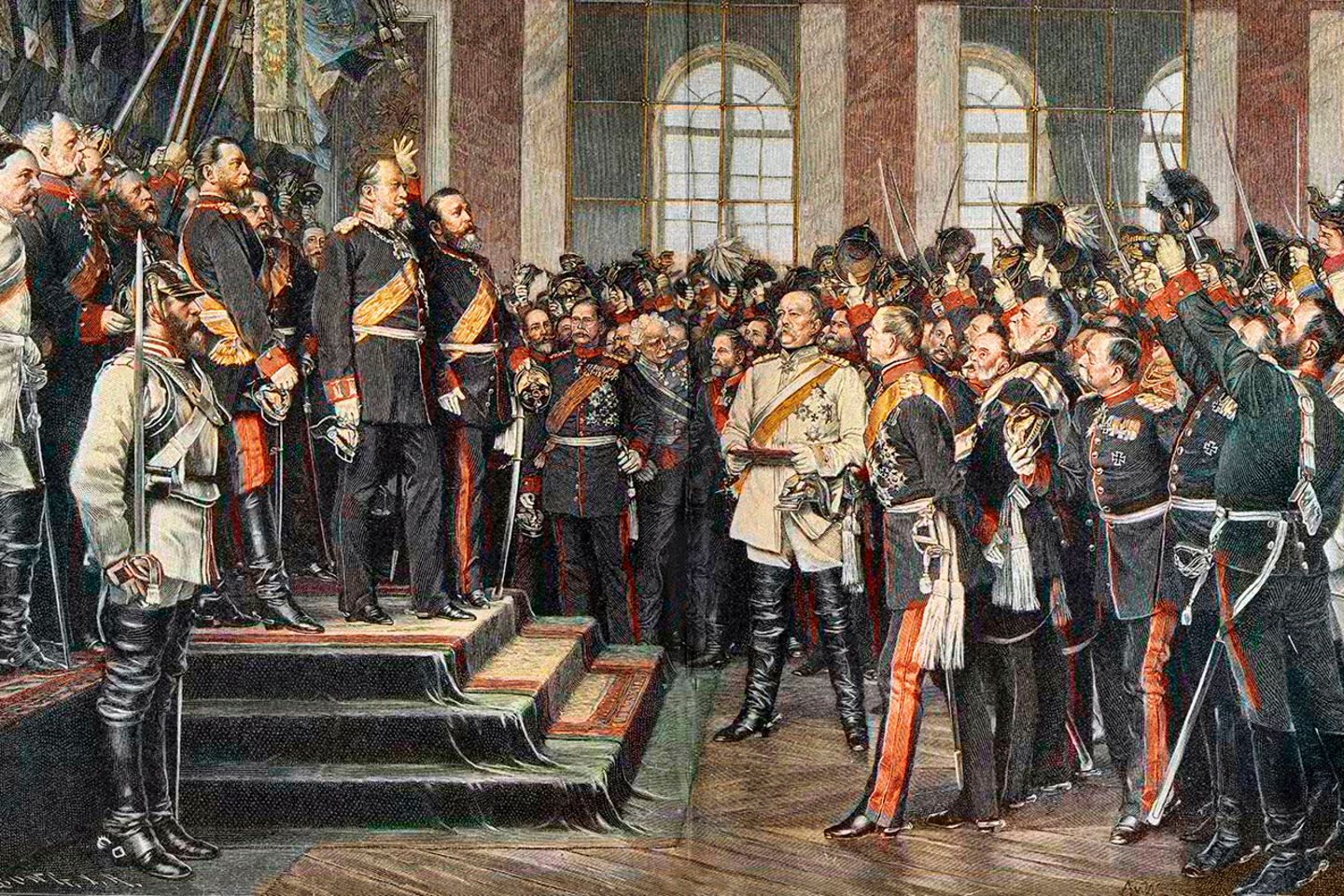

Dieses Reich wird im Krieg geboren. Die Kanonen donnern noch, als am 18. Januar 1871 die Vertreter der deutschen Königreiche, Fürstentümer und Freien Städte den Preußenherrscher Wilhelm I. in Versailles zum Deutschen Kaiser ausrufen.

Die Gründung des neuen Staates ist der Triumph Otto von Bismarcks. Der Ministerpräsident von Preußen hat wahrgemacht, was er acht Jahre zuvor angekündigt hatte: Deutschland mit "Eisen und Blut" zu einen. Er tut dies nicht aus nationaler Begeisterung, wie sie so viele liberale Deutsche umtreibt, sondern aus kühler Berechnung.

Denn Bismarck ist zwar konservativ, aber auch Realist. Er weiß, dass die Sehnsucht nach einem geeinten Deutschland zu stark ist, um sie zu ignorieren. Deshalb ist er entschlossen (wohl schon kurz nach seinem Amtsantritt als preußischer Ministerpräsident im Jahr 1862), den ungeliebten Nationalstaat selbst zu erschaffen.

Allerdings unter zwei Bedingungen: Österreich hat außen vor zu bleiben – und das Reich soll von Preußen dominiert werden. "Soll Revolution sein, so wollen wir sie lieber machen als erleiden", sagt er.

Doch diese "Revolution von oben" bedeutet für Europa und die Deutschen vor allem eines: Krieg.

Preußen siegt 1866 im "Bruderkrieg"

Nach Bismarcks Amtsantritt als preußischer Ministerpräsident ziehen die Armeen Berlins binnen sechs Jahren dreimal ins Feld.

1864 vertreiben sie gemeinsam mit den Österreichern die Dänen aus Schleswig-Holstein. Einen bald darauf ausbrechenden Streit mit Wien um die Verwaltung der gerade eroberten Gebiete nutzt Bismarck kaltblütig, um die Donaumonarchie in eine Entscheidungsschlacht zu locken. Im "Bruderkrieg" von 1866 bezwingt Preußen das Habsburgerreich – und löst es als deutsche Vormacht ab.

Den Sieg verdankt Preußen auch seiner Industrie: Während Österreich eher Agrarland geblieben ist, hat sich sein Rivale binnen Jahrzehnten in einen ökonomischen Giganten gewandelt. Auch im Krieg gegen Frankreich, den dritten Gegner, bringen moderne Kanonen die Entscheidung.

So feiern die Deutschen im Januar 1871 ein historisches Paradox: Den Traum der Liberalen hat ein preußischer Junker verwirklicht. Und ausgerechnet jener Hohenzoller, der während der Revolution von 1848 die Barrikadenkämpfer in Berlin zusammenschießen ließ, trägt nun die Krone.

Laut Verfassung ist der erste deutsche Nationalstaat ein Bund 25 gleichberechtigter Staaten und Städte; tatsächlich aber dominiert Preußen das neue Reich. Im Bundesrat, dem höchsten Gremium, hat Preußen zwar nur 17 von 58 Stimmen, aber zusammen mit den kleineren Staaten, die von Berlin abhängig sind, besitzt es klar die Mehrheit. Ohne seine Zustimmung tritt kein Gesetz in Kraft.

Zudem ist der Reichskanzler fast immer auch preußischer Ministerpräsident, und der deutsche Kaisertitel bleibt Preußens König vorbehalten.

Bismarcks Reich ist ein Zwitter: liberal und autoritär

Als Zugeständnis an Demokraten beruft Bismarck ein Parlament ein. Dieser "Reichstag" ist ein Meisterwerk seines politischen Zynismus. Die 397 Abgeordneten werden zwar nach einem freiheitlichen Wahlsystem gekürt, doch den Parlamentariern fehlt ein entscheidendes Recht: Sie dürfen nicht den Reichskanzler bestimmen.

Der ist allein vom Wohlwollen des Monarchen abhängig, die Abgeordneten bewilligen lediglich Gesetze und den Haushalt des Reiches. Finanziell hängt das Reich von der Unterstützung der Bundesstaaten ab – und damit wiederum vor allem von Zuwendungen Preußens.

Im Grunde ist Bismarcks Reich ein Zwitter, zugleich alt und neu, fortschrittlich und rückwärtsgewandt, liberal und autoritär. Während in Berlin ein demokratisches Parlament tagt und eine moderne Bürokratie entsteht, wird in einigen Großherzogtümern noch nach Verfassungen aus dem 16. Jahrhundert regiert.

Auch der Kaiser verkörpert die alten Zeiten. Wilhelm I. entscheidet über Krieg und Frieden, kommandiert die Armee, kann den Reichstag auflösen, den Reichskanzler und hohe Beamte ernennen und erlassen.

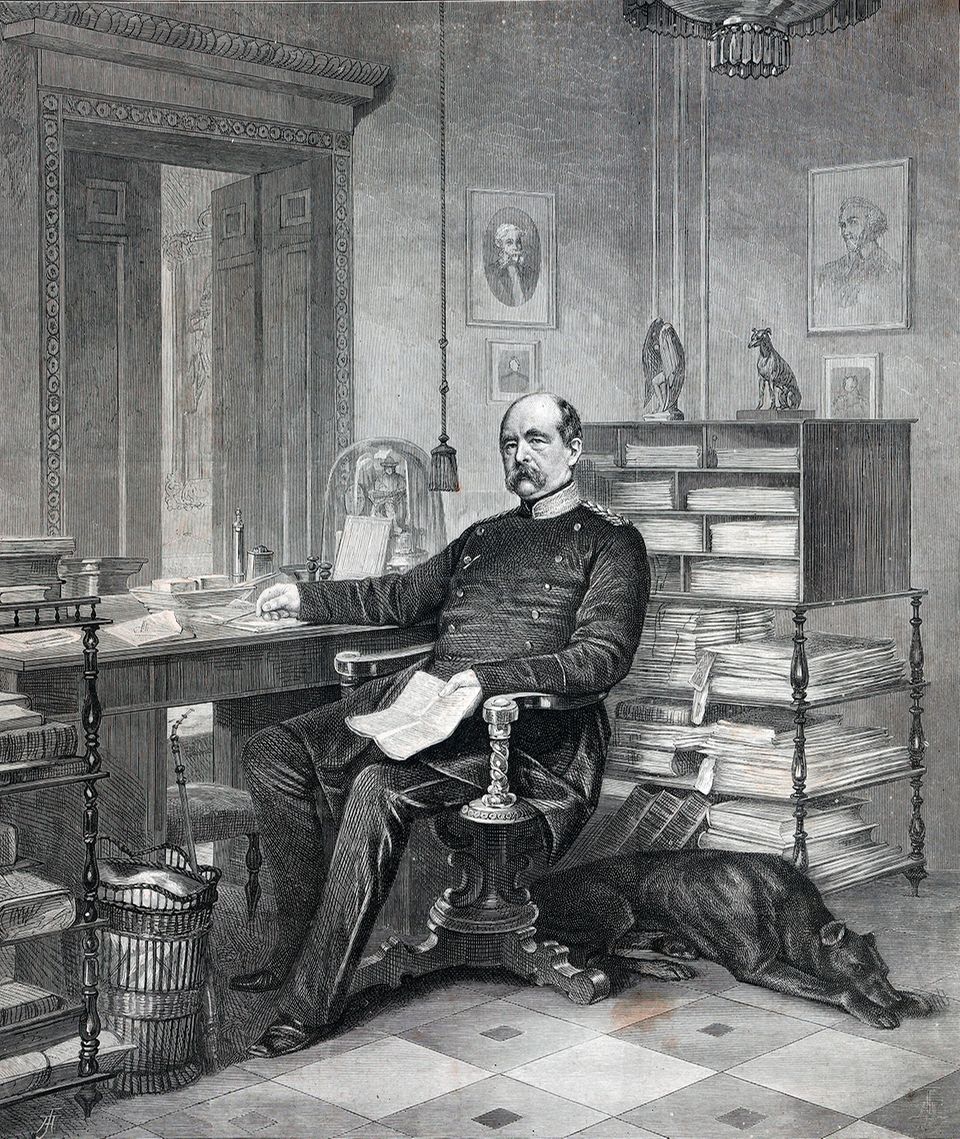

Und doch ist nicht etwa der Monarch der mächtigste Mann im Kaiserreich, sondern Bismarck. Der Junker ist Kanzler, Außenminister und preußischer Ministerpräsident zugleich. Zudem genießt er als "Reichsgründer" eine Autorität, die keine Verfassung bändigen kann.

Öffentlich spielt er zwar den obersten Diener des Kaisers, in Wahrheit aber ist er mehr Vormund als Vasall. Der greise Wilhelm I. ist ihm unterlegen; kommt es trotzdem zum Streit, droht Bismarck gern mit Rücktritt und zwingt den Herrscher so zum Einlenken. "Es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein", soll der Alte einmal geklagt haben.

Nach 1871 will Bismarck das Erreichte sichern, weitere Zugeständnisse an die Liberalen verweigert er. "Die Herstellung eines parlamentarischen Regiments" bedeute die "Wiederauflösung des Deutschen Reiches", erklärt er. Stattdessen beginnt er einen Feldzug gegen angebliche "Reichsfeinde".

Der Kanzler weiß, dass nicht alle Bürger das Deutsche Reich unterstützen. Vor allem die Katholiken, die sich in der Zentrumspartei sammeln, sorgt der preußisch-protestantische Charakter des neuen Staates. Sie will Bismarck bekämpfen: Denn nicht dem Papst soll ihre Loyalität gelten, sondern einzig dem deutschen Kaiser.

Dieser "Kulturkampf" beginnt im Dezember 1871. Der "Kanzelparagraph" untersagt politische Predigten, ab 1875 ist im Reich nur noch die Zivilehe vor dem Gesetz gültig. Als viele Priester die neuen Vorschriften missachten, eskaliert der Konflikt: Drei Jahre später sind neun von zwölf preußischen Bistümern unbesetzt, 296 katholische Ordensniederlassungen verboten und 1800 Priester inhaftiert.

Doch Bismarck hat die Widerstandskraft der Katholiken unterschätzt. In der Wahl von 1878 erhält die Zentrumspartei mehr Mandate als je zuvor. Bald darauf gibt der Kanzler den Kampf auf, die meisten Gesetze werden zurückgenommen. Ohnehin hat Bismarck längst andere Gegner im Visier: die Sozialdemokraten.

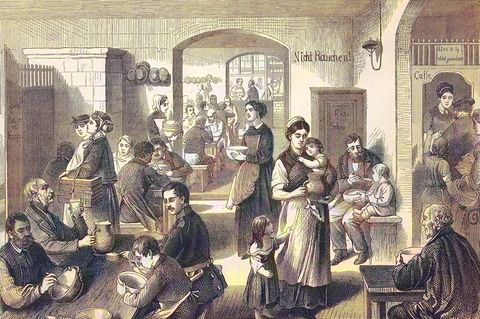

Schon seit der Staatsgründung finden die Parteien der Arbeiterbewegung immer größeren Zulauf, 1875 vereinigen sie sich zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Ihre Anhänger fordern Antworten auf die sozialen Fragen, die Deutschlands rasante Industrialisierung aufwirft: Was soll mit den Armen geschehen, den Arbeitslosen, den Kranken, den Alten? Im Jahr 1877 stimmt fast jeder zehnte deutsche Wähler für die SAP.

Der Kanzler verachtet die neue politische Kraft. Für ihn sind die Sozialdemokraten "Ratten im Lande", die man "vertilgen" sollte. Die Katholiken wollte Bismarck unterwerfen, die Arbeiterbewegung aber will er vernichten. Im Oktober 1878 erklärt der Reichstag die Sozialdemokraten de facto zu Staatsfeinden. Vereine werden aufgelöst, Redaktionen geschlossen, Gewerkschaften verboten. Insgesamt 1500 Menschen müssen wegen des "Sozialistengesetzes" im Gefängnis einsitzen, Hunderte werden ins Ausland abgeschoben. Die SAP selbst darf zwar weiter Abgeordnete ins Parlament entsenden, aber kann nicht mehr um Stimmen werben. Der Kanzler hofft, dass sie schon bald keine Wähler mehr finden wird.

Denn Bismarck verfolgt die Arbeiter nicht nur, er besticht sie auch: Ab 1883 führt das Deutsche Reich Kranken-, Unfall- und Altersversicherungen ein – als erstes Land der Welt. Das Kalkül: Die Sozialreformen sollen die Arbeiter an den Staat binden und von der SAP entfremden. Doch der Plan des Kanzlers scheitert. Statt zu verschwinden, entwickelt sich die SAP zur Massenpartei.

Innenpolitisch hat Bismarck das Reich in eine Sackgasse geführt. Trotz aller Winkelzüge fehlt ihm meist eine stabile Mehrheit im Reichstag. Ohne sie kann er keine Gesetze erlassen. Zeitweise denkt er gar an einen Staatsstreich, um die Blockade zu brechen.

Das Einzige, was in den 1880er Jahren am "System Bismarck" noch funktioniert, ist die Außenpolitik.

Bismarck feilt an seinem System der internationalen Allianzen

Denn der Reichskanzler hat zwei Gesichter: So kampfeslustig und unerbittlich er seine innenpolitischen Gegner verfolgt, so friedlich und kulant gibt er sich auf dem Parkett der Diplomaten. "Saturiert" sei das Reich, versichert er den anderen europäischen Mächten immer wieder: satt. Die Deutschen hätten "keine Bedürfnisse", die sie "durch das Schwert erkämpfen könnten", sondern wollten nur bewahren, was sie "mühsam ins Trockene gebracht haben".

Der Kanzler fürchtet die Rache Frankreichs, das er 1871 durch die Annexion Elsass-Lothringens gedemütigt hat. All seine Bemühungen gelten einem Ziel: Er will den Erzfeind ausgrenzen und ein antideutsches Bündnis verhindern. Deshalb beginnt er ein virtuoses "Spiel mit fünf Kugeln": mit den Großmächten Russland, Österreich-Ungarn, England, Frankreich und Italien.

Sein erster diplomatischer Erfolg, das "Dreikaiserabkommen" zwischen Preußen, Russland und Österreich, hält nur wenige Jahre. Zu heftig streiten Moskau und Wien miteinander um Einfluss auf dem Balkan. Bismarck aber nutzt ihren Konflikt, um sich als "ehrlicher Makler" zu profilieren. Auf dem Berliner Kongress im Jahr 1878 gelingt es ihm, die Spannungen auf der südosteuropäischen Halbinsel zu entschärfen.

Sein System der Allianzen wird in den folgenden Jahren immer ausgefeilter – und unübersichtlicher. Mit den Österreichern schließt Bismarck im Jahr 1879 den "Zweibund". Das Wohlwollen der Russen garantiert ab 1887 ein auf drei Jahre befristeter geheimer "Rückversicherungsvertrag". Frankreich ist so weiterhin isoliert.

Aus dem Wettlauf um Kolonien hält sich der Kanzler dagegen heraus. "Meine Karte von Afrika liegt in Europa", hält er einem Anhänger des Imperialismus entgegen. Nur in den Jahren 1884/85 erwirbt das Reich ein paar Gebiete in Afrika und Ozeanien.

Bismarck will nicht verändern, er will bewahren. Doch im Laufe der 1880er Jahre stößt seine selbst auferlegte Mäßigung bei den Deutschen auf immer heftigere Kritik. Soll Berlin wirklich zusehen, wie andere Staaten Kontinente unter sich aufteilen? Muss Deutschlands Einfluss in der Welt nicht genauso schnell wachsen wie seine Wirtschaft und Bevölkerung?

Da stirbt im März 1888 der greise Kaiser Wilhelm.

Mit Friedrich stirbt auch die Hoffnung auf Liberalismus in Deutschland

Wie lange hat Bismarck diesen Moment gefürchtet! Der Kronprinz Friedrich ist seit Jahren sein erklärter Gegner. Beeinflusst von seiner englischen Gattin Victoria, hegt Friedrich liberale Sympathien, vielleicht könnte es unter ihm sogar zu einer parlamentarischen Monarchie in Deutschland kommen.

Doch als der Hohenzoller die Krone endlich erbt, ist daran nicht mehr zu denken, denn Kaiser Friedrich III. ist längst dem Tode nahe. Der Krebs hat seinen Kehlkopf zerfressen, der neue Monarch kann nicht mehr sprechen und kommuniziert nur noch mit Handzetteln. Schon nach 99 Tagen endet seine Herrschaft. Mit Friedrich stirbt auch die Hoffnung auf ein liberales Deutschland.

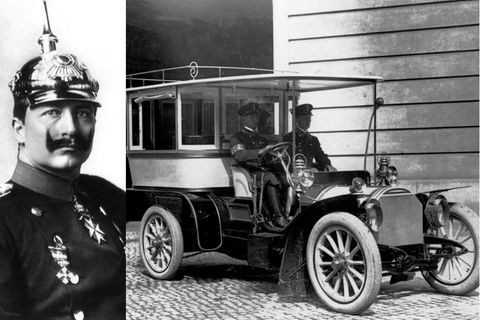

Denn nun folgt Friedrichs ältester Sohn Wilhelm dem Vater auf den Thron. Der 29-Jährige verkörpert auf unheimliche Weise den Geist seiner Zeit: Wilhelm ist impulsiv, nervös, reizbar, fasziniert von militärischem Pomp und moderner Technik.

Vor allem aber ist er getrieben von einem unstillbaren Bedürfnis nach Selbstdarstellung. "Der Grundzug seines Wesens ist Eitelkeit", notiert ein Admiral. "Daher auch das dauernde Reden, Belehren und Erzählen, das Betonen seiner Überlegenheit, der Unwille gegen jeden Widerspruch."

Tatsächlich verbirgt sich hinter der großspurigen Fassade ein tiefes Gefühl der Minderwertigkeit. Wilhelm kam mit einem um 15 Zentimeter verkürzten Arm zur Welt, hat qualvolle Operationen, Fixierungsgestelle und Streckmaschinen ertragen müssen. Der verkrüppelte Arm ist ein Makel, den Wilhelm ein Leben lang zu kompensieren versucht.

Anders als sein Großvater, der ganz auf Bismarck vertraute, will Wilhelm II. seine Macht nutzen und "mit Volldampf voraus" fahren. Als ließe sich jedes Problem allein durch Überschwang lösen.

Bismarck ahnt, dass er es mit dem "jungen Herrn" schwer haben wird. Wilhelm sei "ein Brausekopf", schreibt er wenige Monate vor dem Thronwechsel, und könne "Deutschland in einen Krieg stürzen, ohne es zu wollen".

Bereits im Winter 1890 kommt es zum Bruch zwischen Kaiser und Kanzler: Bismarck will das Sozialistengesetz von 1878 verschärfen, der junge Monarch aber möchte seine ersten Regierungsjahre "nicht mit dem Blut meiner Untertanen färben".

Ein letztes Mal droht der Kanzler mit Rücktritt, doch was der Großvater fürchtete, kommt dem Enkel gelegen. Er drängt Bismarck sogar, den Posten aufzugeben. Am 20. März nimmt Wilhelm das Entlassungsgesuch an.

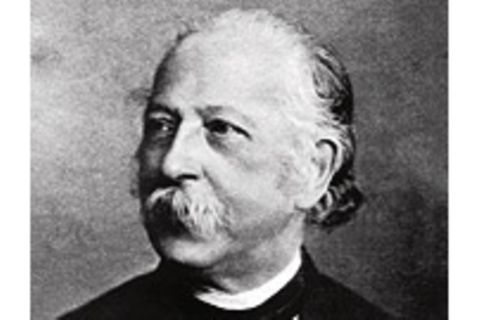

"Wie einen Bediensteten" habe der Kaiser ihn weggejagt, klagt der Kanzler. Viele Deutsche aber jubeln. "Es ist ein Glück, dass wir ihn los sind", schreibt der Autor Theodor Fontane, "seine Größe lag hinter ihm." Das Sozialistengesetz wird bald aufgehoben. Die Ära Bismarck beendet.

Die Romanze des Kaisers mit der Arbeiterbewegung aber währt indes nur kurz: Als die SPD bei der Reichstagswahl 1893 fast ein Viertel aller Stimmen erhält, wütet Wilhelm II. gegen die Sozialisten. Zu weiteren grundlegenden Reformen kommt es nicht. Wilhelm stürzt sich lieber in ein außenpolitisches Abenteuer.

Im Herbst 1891 begeht Bismarcks Nachfolger Leo von Caprivi einen Fehler: Er verlängert den auslaufenden Rückversicherungsvertrag mit Moskau nicht. Dem politisch unerfahrenen General ist das Bismarcksche Bündnissystem zu komplex.

Caprivi verkennt, dass das System zusammenbricht, wenn er einen wichtigen Baustein entfernt. Russland wendet sich nun Paris zu; 1894 schließen die beiden Mächte ein Bündnis.

Die deutsche Öffentlichkeit stört das freilich wenig. Ohnehin werden die Rufe nach einem wagemutigen Kurs immer lauter. Viele Bürger sind davon überzeugt, dass Deutschland endlich "Weltpolitik" betreiben müsse.

Das Deutsche Reich ist nicht gieriger als andere Nationen: Den Wunsch nach Kolonien hegen alle Mächte jener Zeit. Und doch wird sein Streben nach Größe Europa in die Katastrophe führen. Denn als der neue Reichskanzler Bernhard von Bülow die deutschen Ansprüche formuliert, ist die Welt schon weitgehend aufgeteilt. Das Reich kommt zu spät.

England, Frankreich und Russland betrachten das wilhelminische Deutschland als Störenfried, als großspurigen Parvenü. Die stümperhaften Auftritte des Kaisers verstärken ihr Misstrauen noch weiter. Um die Jahrhundertwende ist klar: Wenn das Reich einen Platz neben den anderen Großmächten haben will, dann muss es sich ihn erkämpfen.

Der Kaiser startet einen Rüstungswettlauf mit den Briten

Der Kaiser gibt vor, wie dies gelingen soll: Deutschland braucht eine Flotte! Er hofft, dass ihm die Briten einen Teil ihres Imperiums abtreten werden, sobald die Deutschen Londons Herrschaft auf den Weltmeeren bedrohen. Mit manischer Energie verfolgt der Monarch den Aufbau einer Seestreitmacht, entwirft sogar eigene Kreuzer. "Sehr hübsch", notiert ein deutscher Experte in einem privaten Brief, "nur könnte das Schiff nicht schwimmen."

Unter Führung von Admiral Alfred von Tirpitz lässt das Reich ab 1898 mehr als 60 Kampfschiffe vom Stapel – finanziert durch neue Steuern sowie mit hohen Krediten. Ein wahres "Flottenfieber" packt die Deutschen, doch die Strategie des Kaisers und seiner Berater geht nicht auf.

Statt sich vom Reich erpressen zu lassen, schlägt London zurück. Ein Rüstungswettlauf beginnt, den die Briten am Ende für sich entscheiden. Ihre Flotte bleibt dem kaiserlichen Geschwader stets überlegen.

Doch was weitaus dramatischer ist: Wilhelms Großmannssucht treibt Englands König Edward VII. in die Arme von Frankreich, dem Erzfeind des Kaisers. Im April 1904 schließen Paris und London eine "Entente cordiale", ein "herzliches Einvernehmen". Drei Jahre später tritt auch Russland dem Bündnis bei. Damit ist Deutschland isoliert. Nur das marode Habsburgerreich steht noch an seiner Seite. Der Kaiser wütet gegen diese "Einkreisung", schimpft auf die "faulen, lügenhaften Russen" und das "perfide Albion". Dabei hat er selbst mitgeholfen, dieses antideutsche Bündnis zu schmieden. Vergebens versucht die Reichsregierung in den folgenden Jahren, die Entente zu sprengen – doch jede Provokation lässt die Gegner nur noch enger zusammenrücken.

In den Hauptstädten Europas wächst längst die Gewissheit, dass ein Krieg der beiden Machtblöcke nur noch eine Frage der Zeit ist. Allerorten arbeiten die Generalstäbe an ihren Aufmarschplänen.

Und als am 28. Juni 1914 ein bosnischer Serbe in Sarajevo den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand erschießt, führen diplomatische Fehler und internationale Bündnisverpflichtungen direkt in die Katastrophe: Der deutsche Reichskanzler sichert den Österreichern Unterstützung zu, am 29. Juli eröffnen habsburgische Truppen das Feuer auf Serbiens Hauptstadt Belgrad, am 30. Juli beginnen die Russen mit der Mobilisierung ihrer Armee, und die Briten verkünden noch am selben Tag, dass sie im Kriegsfall nicht neutral bleiben werden.

Am 1. August erklärt das Deutsche Reich Russland den Krieg, zwei Tage später auch Frankreich, und am 4. August fallen die Truppen des Kaisers in das vollkommen unbeteiligte Belgien ein.

In den deutschen Städten steigern sich die Bürger in einen Begeisterungsrausch: Junge Männer stürmen die Rekrutierungsbüros, Soldaten marschieren mit Blumen in den Gewehrläufen zu den Bahnhöfen. Alle erwarten einen schnellen Sieg.

Sie ahnen nicht, dass jenes Reich, das einst im Krieg geboren wurde, nun auch im Krieg untergehen wird.