Ihre Waffe perlt im Glas, goldfarben und kalt, mit einer perfekten Blume aus feinem Schaum: frischgezapftes Bier. Und diese mächtige Waffe werden die Arbeiter Berlins an diesem Tag im Mai 1894, das haben sie gerade beschlossen, anwenden – indem sie verzichten. Sie werden aufs Ganze gehen und ihr geliebtes Bier nicht mehr trinken. Um den Brauereibesitzern in der Hauptstadt zu zeigen, zu welcher Kraft sie fähig sind. Um ihre Forderungen zu unterstreichen: Wiedereinstellung der entlassenen Kollegen – und einen freien Tag am 1. Mai.

Es ist einer der heftigsten, längsten und ungewöhnlichsten Arbeitskämpfe im deutschen Kaiserreich, der die Hauptstadt Ende des 19. Jahrhunderts erschüttert. In einem monatelangen Bierboykott nehmen viele Berliner den Kampf mit den größten Brauereien am Ort auf.

Seit einigen Jahrzehnten bereits wühlt die Industrialisierung das Land auf. Überall entstehen Fabriken, der Wohlstand nimmt zu, aber beim rasant wachsenden Heer der Werktätigen kommt davon nur wenig an, die Bedingungen an den Maschinen, in den Werkshallen sind zehrend. Um den Unmut der Ausgebeuteten im Zaum zu halten, erlässt die Reichsregierung strenge Gesetze, die Gewerkschaften, Vereine und jede politische Agitation linker Arbeiter außerhalb des Parlaments verbieten.

Doch 1890 laufen diese Einschränkungen aus. Und im Jahr zuvor bereits hat eine internationale Versammlung von Arbeitervertretern und sozialistischen Parteien in Paris den 1. Mai zu einem weltweiten Aktionstag für die Interessen der Werktätigen erklärt. Den wollen nun auch immer mehr Aktivisten in Deutschland begehen.

Die Arbeiter in den Brauereien sind arm – und sterben früh

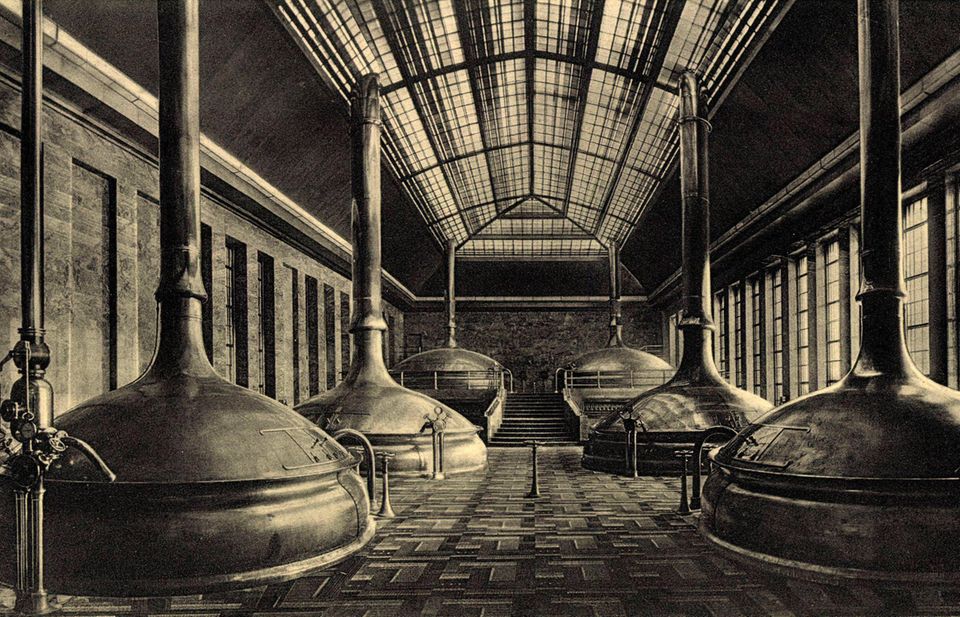

Im Frühling 1894 machen die Böttcher, jene Handwerker in der Brau-Industrie, die die Fässer zum Transport des Bieres fertigen, Ernst. Die Arbeitsbedingungen in der Branche sind besonders schlecht: sechs Tage die Woche, vierzehn bis sechszehn Stunden pro Tag, das Hieven der schweren Fässer, die Hitze der Braukessel, der Lärm der Malzmühlen, die Nässe. Der Verdienst ist gering, die Lebenserwartung auch, nur etwa zwei Prozent der Arbeiter erreichen ein Alter von 60 Jahren.

Also entschließen sich etwa 300 Böttcher gemeinschaftlich am 1. Mai 1894 nicht durch die Werkstore zu gehen, sondern ein Zeichen zu setzen und sich stattdessen mit Kollegen im Grünen zu treffen. Die Reaktion der Arbeitgeber ist harsch. Die Brauereien sperren die Abwesenden sofort für eine ganze Woche aus.

Was folgt, ist eine Spirale der Eskalation. Die Böttcher rufen einen „Generalstreik“ aller Berliner Mitglieder ihres Gewerbes aus; die Direktoren drohen damit, ein Fünftel sämtlicher Mitarbeiter zu entlassen. Die Arbeitgeber sind stark. Noch stärker macht sie, dass sie als Verbund agieren: 33 Betriebe haben sich als sogenannte Ring-Brauereien zusammengeschlossen, darunter auch die große und bekannte Firma Schultheiss.

Wenn sie gegen diese Riege bestehen wollen, müssen sich auch die Arbeiter engstens solidarisieren, müssen ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Und so reagieren sie, als die Brauerei-Chefs am 16. Mai tatsächlich, wie angedroht, 400 Menschen auf die Straße setzen, mit einer radikalen Maßnahme: Sie rufen auf zur Ächtung aller Biere der Ring-Brauereien. In der SPD-Zeitung "Vorwärts" kann man es von nun an jeden Tag in dicken Lettern auf der ersten Seite lesen: "Arbeiter! Parteigenossen! Trinkt kein boykottiertes Bier!"

Bier ist kein Rauschmittel, sondern Grundnahrung

Es ist ein Bann, der nicht irgendein Getränk betrifft. Abgesehen von den launigen und sehr regelmäßigen Feierabenden in den Kneipen und Gastwirtschaften: Die Trinkwasserqualität im Moloch Berlin ist in jener Zeit so miserabel, dass das durch die Erhitzung beim Brauen hygienisch einwandfreie Bier für viele die bessere Alternative zum Durstlöschen ist. Kleine Kinder erhalten in Bier getränkte Schnuller, medizinische Lehrbücher loben die Wirkung der Flüssigkeit mit etwa 3 bis 5% Alkohol als "ausgezeichnet in der Rekonvaleszenz nach schweren Krankheiten". Bier ist allgegenwärtig, ein Massentrunk, ein Grundnahrungsmittel.

Aber nun erstmal keines mehr. Mit Plakaten, Flugblättern, in Zeitungen und auf Veranstaltungen wird jetzt für den Boykott mobilisiert. Nach und nach entfaltet er seine Wucht. Entscheidend ist nicht nur der Verkauf der Biere in Geschäften, sondern vor allem der Ausschank in den Gastwirtschaften und Kneipen, in denen die meisten einfachen Berliner das Getränk konsumieren. Und weil die Wirte häufig von den Brauereien abhängig sind, etwa Zuschüsse für Mobiliar bekommen, ist dort besondere Aufmerksamkeit geboten.

Die Boykott-Kommission, die die Arbeiterschaft eigens gründet, stellt Teams – meist aus den ohnehin ausgesperrten Arbeitern – zusammen, die durch die Kneipen ziehen und kontrollieren, ob das Embargo auch eingehalten wird. Diese sogenannten Bierschnüffler prüfen zum Beispiel, ob nicht eine Biersorte der Ring-Brauereien unter dem Etikett einer anderen, noch akzeptierten Marke angeboten wird. Ist das der Fall, droht eine öffentliche Brandmarkung des Etablissements. Gelegentlich auch verhindern Schlägertrupps, dass solche Kneipen weiter Gäste empfangen. Manche Kneipiers versuchen die Kontrolleure zu bestechen, um – wenn schon nicht den Arbeitern – so zumindest ihren bürgerlichen Gästen ein Schultheiss vom Fass kredenzen zu können.

Denn die Gegner des Boykotts sind zahlreich. Heftig wird in den Zeitungen der Hauptstadt diskutiert. Viele Bürgerliche finden die Strategie der Arbeiter überzogen, die Brauereien agitieren ihrerseits – und auch der Verband der Gastwirte spricht sich schon bald für ein sofortiges Ende der Maßnahmen aus, die ihr Geschäft schädigen. Auf der anderen Seite jedoch solidarisieren sich viele Arbeiter mit den Boykottierern, auch aus anderen Berufszweigen, verzichten ebenfalls auf ihr Bier oder zumindest auf die Produkte der Ring-Brauereien.

Bald schaut man sogar aus dem Ausland auf "Berlin’s beer boycott", Nachrichten darüber schaffen es bis in Provinzzeitungen in den USA. Man sieht in der Aktion eines der epischen Duelle der Industrialisierung, einen Showdown zwischen Arbeitern und Kapitalisten.

Am Ende sind die Kontrahenten ausgelaugt

Unterdessen laufen die Auseinandersetzungen an der Spree in eine Art Patt, ziehen sich über Wochen, Monate. Keine Seite will die eigene Position verlassen, nachgeben oder gar kapitulieren. Der Sommer, in dem die Berliner nun häufiger Selters als Bier zur Kühlung bestellen, geht vorüber, der Herbst kommt. Doch als sich das Jahr dem Ende entgegenneigt, macht sich schließlich eine gewisse Ermüdung breit. Die Arbeiter müssen feststellen, dass die Teilnahme am Boykott allmählich schwindet, die Solidarität in der übrigen Bevölkerung ohnehin, viele kleine Kneipiers stehen vor dem Ruin. Und die Streikkassen, die nun schon mehr als ein halbes Jahr lang die einst ausgesperrten oder entlassenen Kollegen finanzieren, sind so gut wie leer.

Auch die Arbeitgeber spüren die Folgen. Tausende Hektoliter weniger Absatz verzeichnen ihre Bücher, die Dividende von Schultheiss an die Aktionäre fällt in diesem Jahr geringer aus. Der Gewinn sinkt zeitweise um mehr als 20 Prozent.

Und so ist die Unterredung, zu der sich beide Seiten im Dezember zusammenfinden, ein Treffen der Ausgelaugten. Relativ schnell kommen sich nun die Verhandlungsführer der Parteien daher entgegen. Mit dem letzten Tag des Jahres 1894 legen die Kontrahenten tatsächlich ihre Streitigkeiten bei. Die Brauereien nehmen alle Entlassenen wieder in Lohn und Brot.

Ein fast unspektakuläres Ende, nach einem ungewöhnlichen, acht Monate währenden Kampf. Keine dramatische, überraschende Wendung am Schluss. Und doch bewegt sich etwas: Denn die lange Phase der Auseinandersetzung sowie die gütliche Einigung, prägen eine neue Verhandlungskultur, eine neue Ära der Verständigung. Von nun an können die Gewerkschaften als Vertreter der Arbeiter auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern verhandeln, einigen sich beide Lager schon bald auf den ersten Tarifvertrag der Branche.

Für einen Feiertag am 1. Mai braucht es noch Geduld

Eine wichtige Forderung der Arbeiter allerdings war in den Kompromissen Ende 1894 wieder vom Tisch gefallen: die nach einem freien 1. Mai. Zwar begehen Gewerkschaften das Datum im ganzen Land in den folgenden Jahren immer häufiger als einen Festtag der Arbeiterbewegung. Doch zu einem freien, gesetzlichen Feiertag wandelt es sich erst viel später: nach der Revolution von 1918 für ein einziges Mal im darauffolgenden Jahr; danach vereinnahmen die Nationalsozialisten die Tradition und erklären 1933 den "Feiertag der nationalen Arbeit". In der BRD und der DDR zählt der 1. Mai dann von Beginn an zum Festkalender.

Jener Tag, an dem vor 130 Jahren der Berliner Bierboykott seinen Lauf nahm.