Césare Peerens blauer Kapuzenpulli und sein schwarzes Sakko riechen nach Baustaub. Der 43-jährige Niederländer ist ein Architekt, der gern selber anpackt. Früher half er seinem Vater, in Abrisshäusern wiederverwendbares Holz zu suchen. Heute baut er in seine Entwürfe ehemalige Flugzeugteile, Windräder und Regenschirmkrücken ein. Gemeinsam mit seinem Kommilitonen Jan Jongert gründete Peeren 1997 in Rotterdam das Büro 2012Architecten und entwickelte "Recyclicity": eine Architektur, die Ressourcen schont, indem sie ausrangierten Materialien einen neuen Zweck gibt.

"Wir sehen unsere Gesellschaft als ein Ökosystem", sagt Peeren. "Die Natur verwendet das, was da ist. Ein Vogel baut sein Nest mit Zweigen, die er in einem Radius zu seinem Baum findet." Ähnlich beginnen auch 2012Architecten jedes Projekt mit einer harvest map: Sie ziehen auf einer Karte einen Kreis um die geplante Baustelle und "ernten" darin brauchbare Materialien. Mit ihnen experimentieren sie, deuten sie um und kreieren bricks: Bausteine, für die nicht die Umwelt geplündert werden muss und die sonst weggeworfen würden.

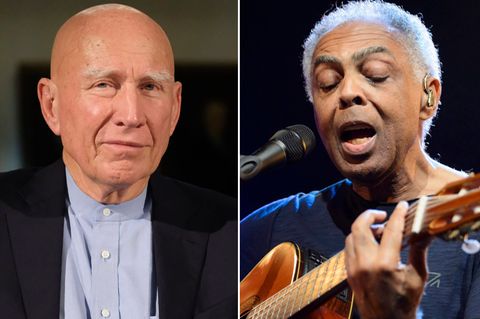

Ihr Vorzeigeprojekt steht zwischen anderen Einfamilienhäusern im Wohngebiet Roombeek von Enschede: die "Villa Welpeloo", ein zweistöckiger Bau aus vier ineinandergeschobenen Quadern mit einer Fassade aus dunklen, vertikal angeordneten Holzbalken und großzügigen Fensterfronten. Es ist ein Design-Haus; dass Hülle zu 60 Prozent und Innenleben zu 90 Prozent aus Abfallmaterial stammen, ist ihm nicht anzusehen. Die Fassade zum Beispiel stammt aus dem Holz von 600 Kabelrollen aus einer Fabrik in der Nähe, das mit einem Spezialverfahren wetterfest gemacht wurde. Die Stahlkonstruktion besteht zu 90 Prozent aus Metallteilen einer aufgegebenen Textilfabrik. Die Lampengestelle sind Krücken kaputter Regenschirme, die per Zettelaushang zusammenkamen.

Stahlschrott für den Hausbau, ausrangierte Windkraftanlagen als Türme für einen Spielplatz – nach dem Recyclicity-Konzept kann alles zum Baustein werden. Das hat Folgen: Hätte man für die Villa Welpeloo Stahl neu produzieren lassen, wären 24 Tonnen CO2-Emissionen entstanden. So waren es nur knapp drei. Insgesamt verursacht die Baubranche weltweit rund 36 Prozent aller CO2-Emissionen; neben Stahl spielt die energieintensive Zementproduktion die Hauptrolle. Architekten der Zukunft müssen lernen gegenzusteuern, aus dem Vorhandenen zu schöpfen. Architekturkritiker rühmen am Projekt den "unkonventionellen Umgang mit Material und Formen" als "Basis neuer, faszinierender Möglichkeiten des Bauens".

Peerens Kollege Jan Jongert steht in der Architektur-Fakultät in Delft vor einer Espressobar. Auch diese Bar ist ein Entwurf der Avantgarde-Architekten, ein Kasten mit zehn Quadratmeter Grundfläche, die Wände zusammengesetzt aus einem Mosaik ausgedienter Fensterfronten. "Die konnten wir retten, als die "Black Madonna" abgerissen wurde, der hässlichste Sozialwohnungsbau der Niederlande", sagt Jongert. Er erzählt von den Anfängen der gemeinsamen Arbeit. An der TU Delft gab er mit Peeren ein Architektur-Magazin heraus. Und sie lebten im selben Viertel in Rotterdam. Als sie hörten, dass der Besitzer die 19 Häuser ihrer Straße abreißen lassen wollte, machten sie ein Geschäft mit der Stadt: Sie würden die Häuser günstig instand setzen, wenn sie dafür bis 2012 dort leben dürften. Aus Fundstücken richteten sie ihr erstes Büro ein.

Als der Platz nicht mehr reichte, zogen sie um in ein größeres Büro, einen Betonklotz aus den 1970er Jahren, ein ehemaliges Restaurant. "Nicht unser Stil", sagt Peeren, "aber wir haben einen anderen Ansatz als viele Kollegen: Die machen zuerst das Design und suchen dann Baustoffe. Bei uns bestimmen die Baustoffe das Design. Man muss den Materialien zuhören." Die alten Sitzgruppen sind noch da, an der Theke stehen ausrangierte Flugzeugsitze. Der Bodenbelag besteht aus quadratischen Werbetafeln für Chanel. Aus dem Restaurantschild ist der lange Arbeitstisch im ersten Stock geworden.

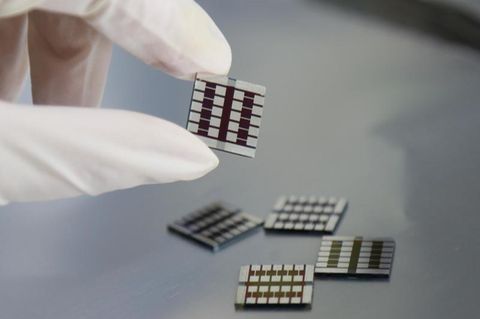

Hier, im Büro, feilt Césare Peeren am neuesten Projekt, einem Kulturzentrum auf zwei Stockwerken, mit Konzertsaal, einer Bar und einem Schallplattenladen. Soeben sind Muster für den Fußboden gekommen, fünf Zentimeter dicke Pressplatten: Urmaterial sind alte Schließfachtüren aus einem Schwimmbad und Teile ausgedienter Büromöbel. Peeren reibt mit der Schuhsohle darüber. "Das Original wäre beim Tanzen zu rutschig, also haben wir es mit Sandgebläse aufrauen lassen." Ein neues Material, ein neuer Baustein.

Links zu diesem Thema

Das Kulturzentrum entsteht in einem Backsteinbau im Zentrum Rotterdams. Peeren balanciert zwischen Bauschutt und Gerüsten der ehemaligen Druckerei und zeichnet mit seinen langen Armen Baupläne in die Luft. Rechts die Toiletten: einzelne neonbeleuchtete Abteile aus Milchglas, einst waren das Tanks, in denen Pflanzenöl nach Rotterdam geschifft wurde. Im zukünftigen Konzertsaal wird die Verkleidung von zwei alten Airbus-A300-Flugzeugen als Geräuschdämmung dienen. In einem Kellerraum kurbelt der Architekt an einem Rad. Eine Reihe paralleler Archivregale rollt auf Schienen zurück, bis sie einen geschlossenen Kasten im hinteren Teil des Raumes bildet. Die Regale sind eine Hinterlassenschaft des Vormieters. Als Peeren das Gebäude besichtigte, wollten die Arbeiter sie gerade entsorgen. Nun wird hier tagsüber der Musikladen residieren – und nach Ladenschluss einfach beiseitegerollt, um dem Foyer des Kulturzentrums Platz zu machen.

Die Rotterdamer Architekten sind Pioniere für ökologische Stadtentwicklung. Stichworte auf ihrer Website lauten "Urbane Metabolismus-Analyse" oder "Umwelt-Auswirkungs-Kalkulator". Hier geben sie ihre Erfahrungen zu brauchbaren Materialien und zur "Baustein-Ernte" weiter.

In Deutschland gehören Städte wie Bremen, Oldenburg und Augsburg zu den Vorreitern, die Schätze retten, bevor die Abrissbirne zuschlägt. "Bauteilbörsen" nehmen dort alles ab, was bei Abriss oder Renovierungen übrig bleibt, und bieten die Fundstücke über das Internet an: Wendeltreppen und Bidets, Gartenzäune und Kinderhochbetten. In der Schweiz gibt es derartige Börsen in fast jeder größeren Stadt – in Bern mit einem Laden auf 1000 Quadratmetern.

Weitere Inhalte aus der GEO-Ausgabe 05/2011

Weitere Inhalte aus Ausgabe