Ein 300 Meter tiefer Tümpel

Vor den Toren von Avignon ergießt sich das Flüsschen Sorgue klar und sprudelnd in die Ouvèze, die wenig später in die Rhône mündet. Die Sorgue entspringt rund 30 Kilometer weiter östlich, in einem mächtigen Felsenkessel am Fuße einer gut 240 Meter hohen, leicht überhängenden Wand. Der Pegel im Trichter schwankt je nach Jahreszeit, und je nach Lichteinfall und Wetter schillert der Quelltopf von jadegrün über schlammbraun bis blauschwarz.

Ein 300 Meter tiefer Tümpel

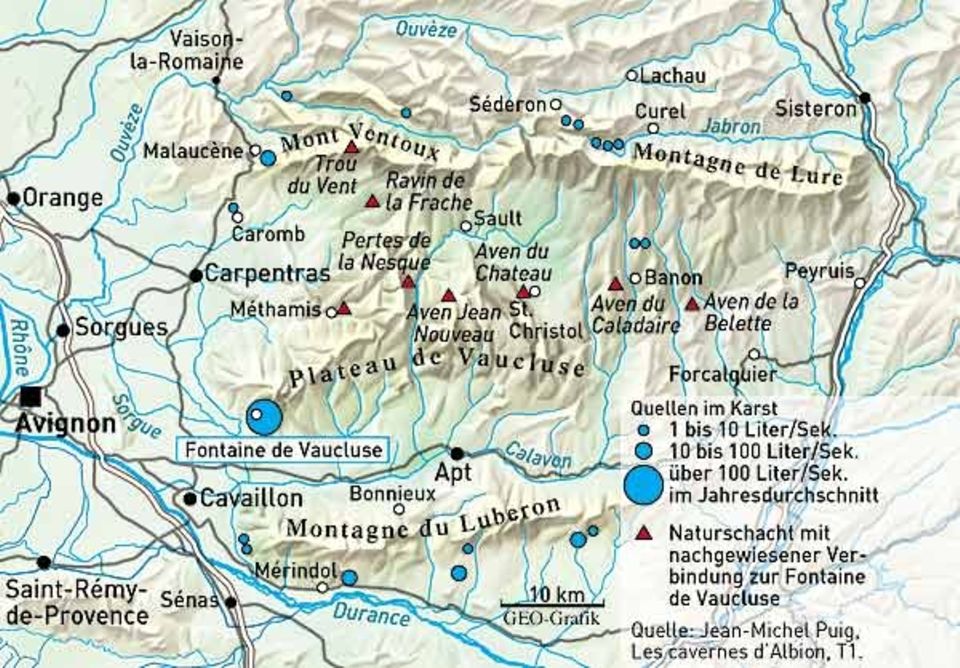

Theoretisch ließe sich in der Fontaine der Eiffelturm versenken. Was wie der Schacht einer riesigen Zisterne anmutet, ist die Mündung eines Höhlenflusses, der einzige nennenswerte Ausgang eines Labyrinths aus Rissen, Klüften und Wasserläufen, die das nordöstlich angrenzende Kalksteinplateau durchziehen. Fast alles, was dort in einem Gebiet von 1100 Quadratkilometern an Regen versickert, tritt hier nach kürzerer oder längerer unterirdischer Reise wieder zutage.

Magische Anziehungskraft

Die Römer nannten den Felsenkessel Vallis Clausa, das verschlossene Tal, woraus später das französische Vaucluse wurde. Als rätselhaftes Naturphänomen wie als Schauplatz der Kulturgeschichte zog die Quelle über Jahrhunderte hinweg Enthusiasten aller Art an: Geologen und Höhlenkundler, Heimatforscher und Dichter wie Francesco Petrarca, Naturliebhaber und Tauchabenteurer. Im Jahr 2001 machte dann auch noch das Gerücht die Runde, in der Höhle sei ein "Schatz" gefunden worden.

Was die Quelle in ihrem Schlund verbirgt

Immer schon hatte die Quelle, wenn sie periodisch über das Ufer trat, manches von dem wieder ausgespien, was Besucher hineingeworfen hatten. Vor allem Münzen blieben gelegentlich im Geröll der Trichterwände stecken, und Touristen oder die Mitglieder des örtlichen Höhlenkundevereins, der Société spéléologique de Fontaine de Vaucluse, sammelten sie zum Zeitvertreib ein: Centimes und Cents, Pfennige und Lire, Peseten und Yen. Eines Tages jedoch sah Roland Pastor, der Vorsitzen-de des Vereins, zugleich zweiter Bürgermeister, Leiter der Grundschule und passionierter Höhlentaucher, in neun Meter Tiefe ein Stück aus einer anderen Welt schimmern: eine mit Patina überzogene römische Bronzemünze, platt gedrückt und schätzungsweise 2000 Jahre alt.

Moderne Schatzsucher

Erwartungsvoll suchten er und seine Tauchkameraden daraufhin auch tiefere Zonen ab. Und tatsächlich: An einem Felsüberhang in gut 30 Meter Tiefe entdeckten sie ganze Klumpen antiker Münzen, verkeilt in engen Felsspalten. Sie verständigten die staatliche Direktion für Unterwasserarchäologie. Dort gibt es ein paar Spezialisten, die im Uferschlamm eiskalter Seen wühlen, prähistorische Felsbilder in überfluteten Grotten studieren oder sich mitsamt Ausrüstung durch Erdspalten zwängen, die nicht viel breiter scheinen als ein Briefkastenschlitz. Einer von ihnen ist Yves Billaud, 47, ein ruhiger, Vorsicht und Konzentration ausstrahlender Geologe, der akademische Ambitionen mit einer unstillbaren Leidenschaft für Hohlräume verbindet.

Wissenschaftliche Unterwasser-Akrobatik

Unterstützt von Pastor und dessen Clubkameraden, untersuchte Billauds Team in den Sommern 2002 und 2003 den Fundort eingehend. Eine derartige Operation verlangt die gleiche wissenschaftliche Exaktheit wie etwa eine Rettungsgrabung auf einer Baustelle: Es geht darum, ein Gitter aus Markierungsschnüren über das Terrain zu spannen und jeden Fund genau aufzuzeichnen. Nur dass dergleichen unter Wasser mindestens ebenso viel Akrobatik wie Akribie erfordert.

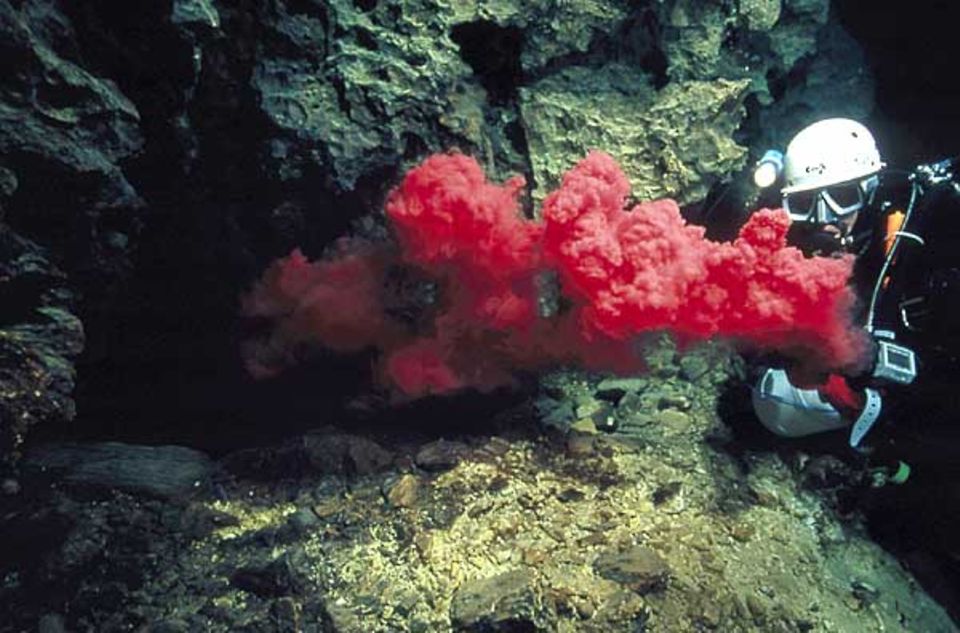

Archäologie in Kälte und Dunkelheit

In der zwölf Grad Celsius kalten Quelle schwebten die Archäologen vor einer Felswand, inmitten absoluter Finsternis, gegen die ihre Helmlampen wenig auszurichten vermochten. Dokumentierten trotz dicker Tauchhandschuhe, mit denen sich kaum ein Bleistift halten ließ, ihre Funde. Und steckten schließlich Stück für Stück Hunderte von Münzen in kleine Plastikbeutel.

Ein beredter Schatz Am Ende belief sich die Ausbeute beider Kampagnen auf 1624 römische Münzen, überwiegend aus Bronze, dazu acht goldene und 15 silberne. Einige ließen die Prägung noch erkennen, die meisten jedoch waren blank gescheuert und teilweise beschädigt. Aber manchmal erlaubten schon die schiere Größe oder ein paar verbliebene Randverzierungen eine zeitliche und geographische Zuordnung. Die ältesten Münzen müssen spätestens 30 vor Christus, bald nach der Unterwerfung Galliens, geopfert worden sein; die letzten, auf denen wie ein Menetekel ein Kreuz prangt, markieren 500 Jahre später den Untergang des Römischen Reiches. Soweit erkennbar, waren die meisten in Rom geprägt worden, einige aber auch in Nîmes und Lyon, manche sogar in Trier oder Thessaloniki.

Der Geldwert ist kaum von Interesse

Dass Sammlerkataloge manches Einzelstück mit mehreren tausend Euro bewerten, lässt Archäologen kalt. "Für uns kann eine Sesterze wertvoller sein als jede Goldmünze. Wir haben zum Beispiel eine halbe Siliqua aus der Regierungszeit des Kaisers Anthemius um 470 gefunden, weltweit die erste dieses Typs", sagt Billaud. Auch damals also, als das Christentum längst Staatsreligion war, huldigten die Besucher noch heidnischen Quellgöttern.

War die Fontaine schon immer ein Sightseeing-Spot?

Dass die Vallis Clausa schon in gallo-römischer Zeit besiedelt war, belegen Chroniken antiker Autoren ebenso wie Tempeltrümmer und Reste eines Aquädukts. Nun offenbaren die Münzfunde sogar einen regelrechten Heilstourismus über Jahrhunderte hinweg. Der Prägeort und der teilweise beträchtliche Wert der Münzen zeigen, dass Besucher aus allen Schichten und von weither zur Quelle gepilgert sind. "Vermutlich ging es damals nicht viel anders zu als heute", glaubt Billaud. "Es gab ein Defilee der Besucher, am Ufer entlang hinauf zur Quelle, vorbei am Spalier der Andenkenbuden und Imbissstände." Ein Lourdes ohne Kruzifixe.

Nie versiegende Wasserkraft

Die Kraft der Sorgue diente auch weltlichen Zwecken. Schon im 13. Jahrhundert entstanden Mühlen und Sägewerke an ihren Ufern. Ab 1522 kamen Papiermühlen hinzu. In diesen Manufakturbetrieben wurde sorgsam jede Veränderung des Wasserstands beobachtet. In trockenen Perioden zog sich die Hauptquelle weit in ihre Höhle zurück, im Jahre 1683 gar 20 Meter unter den Trichterrand. Um diesen historischen Tiefstand zu markieren, ließen die herbeigerufenen Honoratioren ein Kreuz in einen Felsblock gravieren - der erste Ansatz zu einer Statistik.

Rätselhaftes Schwanken des Wasserstands

Dieses Eigenleben, dieses machtvolle Pulsieren der Quelle, muss schon zu gallo-römischer Zeit ihren Mythos begründet haben. Aber welchen Gesetzen gehorcht sie genau? Mal steigt sie an, obwohl wochenlang kein Tropfen gefallen ist, mal sackt sie ab, trotz Schauern über dem Tal. Schon im Zeitalter der Aufklärung, als Frankreichs Wissenschaften allenthalben Licht ins Dunkel brachten, erkannten Ingenieure, dass die Wasser aus einem weiten Umkreis stammen und in großer Tiefe zusammenströmen mussten. Denn ihre Temperatur war jahrein, jahraus fast konstant. Es stiegen keine Luftblasen auf, und der Pegelstand sank nie unter ein bestimmtes Minimum.

Woher kommt das Wasser der Fontaine?

Nachdem ein Erdrutsch 30 Kilometer weiter östlich ockerfarbenes Gestein in den Untergrund gespült hatte, verfärbte sich die sonst so klare Sorgue bräunlich: ein weiterer Hinweis auf ihr verzweigtes System - und der Vorläufer etlicher Experimente, mit Farbe oder auch mit Salzen den Weg des Wassers zurückzuverfolgen, die Quellen der Quelle dingfest zu machen.

Der erste Vorstoß in die Unterwelt

1869, nach einem neuerlichen Tiefstand, ließ der Landvermesser der Kanalgesellschaft eine 25 Meter hohe eiserne Skala anbringen, das "Sorguometer", an dem bis heute der Wasserstand der Fontaine abgelesen wird. Wie weit mochte der Quellgang noch in den Berg hineinreichen? Ein Schwimmer tauchte damals sechs Meter tief, bis zu einem quer in die Höhle ragenden Felsen, und schnellte wieder empor. Nur wenige Tage später stieg die Quelle über Nacht 20 Meter an und schluckte dabei einen kleinen Kahn, den die Vermesser in der Höhle angebunden hatten.

Ein neuer Tiefenrekord: 23 Meter

Neun Jahre später bekam der Marseiller Hafentaucher Nello Ottonelli den Auftrag, das Mysterium endgültig zu ergründen. Seine Ausrüstung entsprach dem damals neuesten Stand: Kupferhelm, Trockenanzug mit Latexmanschetten, Bleischuhe und ein 100 Meter langer Luftschlauch, versorgt von einer Handpumpe, an der vier Mann einander abwechseln mussten. Nur eine wasserdichte Leuchte hatte er nicht besorgen können, dennoch stieg der Mann aus Marseille hinab ins düstere Verlies. In 23 Meter Tiefe stieß er an einen riesigen Felsblock, der ihm an einer Engstelle den Weg versperrte. Dem Orkus wieder entstiegen, schlug er eine Sprengung des Felsens vor, aber die Hüter der Quelle scheuten davor zurück.

Der Quelltopf ist ein Werk der Erosion

In den folgenden Jahrzehnten wurde nicht mehr getaucht, aber genau über Pegelstände, Temperatur und Ablaufmengen Buch geführt. Der Ausstoß schwankt zwischen 4500 Litern pro Sekunde bei Niedrig- und bis zu 100 000 Litern bei Hochwasser und ist damit viermal stärker als bei den beiden bedeutendsten Aufquellungen in Deutschland, dem Blautopf und dem Aachtopf in der Schwäbischen Alb. Allmählich verstanden die Geologen genauer, wie Zersetzung und Erosion in dem leicht löslichen Kalkstein ein dichtes, weit verzweigtes Gefäßsystem geschaffen hatten. Und dass das große Leck im Berg dem Prinzip von kommunizierenden Röhren folgte: Nicht örtliche Schauer ließen die Quelle steigen, sondern die Großwetterlage der Region und der entsprechend höhere Wasserdruck, der auf das Entwässerungsnetz einwirkte.

Jacques-Yves Cousteau tritt auf den Plan

Es dauerte fast 70 Jahre, bis ein Taucher deutlich weiter vorstieß als Ottonelli. 1943 hatte der Ingenieur Emile Gagnan zusammen mit Jacques-Yves Cousteau den Lungenautomaten entwickelt, mit dessen Hilfe aus schwerfälligen Helmtauchern schwebende, frei bewegliche Froschmänner wurden. 1946 wollte Cousteau mit dieser revolutionären Technik die Geheimnisse der Fontaine ergründen. "Bevor wir uns in dieses schwarze Loch begaben", erinnerte er sich später, "blickte ich mich noch einmal um. Eine fast religiöse Andacht hatte die Schaulustigen ergriffen, ein leichtes Unbehagen machte sich breit."

Vorstoß in 40 Meter Tiefe

Der Marineoffizier war damals nur einem Kreis von Spezialisten bekannt - und fast wäre es dabei geblieben. Nachdem er und sein Partner den Felsen am Engpass mühelos umschwommen hatten, drangen sie im matten Schein ihrer Lampen weiter vor. Der seit Ottonellis Tauchgang vorherrschenden Vorstellung vom Quellkanal als Siphon folgend, suchten sie nach dem aufsteigenden Schenkel des großen U. Aber die Wände führten nur tiefer hinab ins Dunkle. Eine Sicherheitsleine um den Arm gewickelt, ließen sie sich bis in gut 40 Meter Tiefe sinken.

Panik am Grund der versunkenen Kathedrale

Auf dem abschüssigen Boden einer Kammer, die Cousteau als "versunkene Kathedrale" erschien, stießen die beiden Taucher auf eine Geröllhalde. Sei es, dass sie dort ein Anflug von Tiefenrausch überkam - die in diesen Gefilden beginnende Stickstoffvergiftung -, sei es, dass die Pioniere Beklemmungen verspürten: Sie gerieten in Lebensgefahr. Kalamitäten mit der Ausrüstung, ein kurzzeitiges Verlieren der Sicherheitsleine, danach fatale Missverständnisse in der Kommunikation mit dem Team am Eingang, aufsteigende Panik - nur mit knapper Not entkamen sie schließlich dem schwarzen Loch.

Roboter übernehmen die Arbeit der Taucher

Mitte der 1950er Jahre kehrte Cousteau zurück, mit mehr Tauchern, mehr Licht und besserer Technik. Beim Abstieg passierte die Gruppe die 1869 gesunkene Barke und entdeckte Abflüsse in 40 und 50 Meter Tiefe, die offenbar die Sekundärquellen speisten. Sonst war in diesem riesigen Becken erstaunlicherweise keinerlei Strömung spürbar. Der Hauptgang führte weiterhin mit etwa 50 Grad Neigung nach unten; daneben entdeckten die Taucher eine große Abzweigung, eine Höhle in der Höhle, die sie "Prado" tauften. Der Vorstoß endete bei 74 Metern - damit war die Grenze für Taucher, die nur über Pressluft als Atemhilfe verfügten, erreicht. 1967 brachte ein neues Cousteau-Team stattdessen einen ferngesteuerten Roboter zum Einsatz: den Télénaute, ein tonnenschweres Ungetüm, das auf einem kleinen Felsvorsprung in 106 Meter Tiefe aufsetzte.

Ungeahnte Dimensionen

Der Nachweis, dass der riesige Schacht sich darunter noch einmal furchterregend weitet und fortan senkrecht in die Tiefe führt, gelang dem deutschen Tauchpionier Jochen Hasenmayer im September 1981. Heimlich hatte er sich eines Nachts an die Quelle geschlichen - offiziell war das Tauchen in der Fontaine wegen unkalkulierbarer Gefahren inzwischen verboten. Ein Gasgemisch, das Sauerstoff und Stickstoff teilweise durch Helium ersetzt, ermöglichte Hasenmayer bei seinem Solotauchgang nicht nur den Vorstoß in bis dahin undenkbare 145 Meter, sondern auch erheblich kürzere Dekompressionszeiten. Im Morgengrauen tauchte er wohlbehalten auf, ohne dass jemand sein klandestines Treiben beobachtet hätte. Am tiefsten Punkt seiner Expedition in den Berg hatte er eines seiner Seile hinterlassen.

Unmenschliche Rekordtiefe

Nur drei Wochen später gelangte der Franzose Claude Touloumdjian acht Meter über dieses Seil hinaus - allerdings unterstützt von einer Hilfsmannschaft und von der Oberfläche aus mit Luft versorgt. Hasenmayer konterte: Mit noch weiter ausgetüfteltem Rüstzeug, mit noch geheimnisvollerer Gasmischung überbot er Touloumdjian 1983 um sagenhafte 52 Meter. Diesen Fontaine-Rekord von 205 Metern, für den Hasenmayer neun Stunden brauchte, hat bisher kein menschlicher Taucher übertroffen.

Am Grund: ein Fragezeichen

In den Folgejahren bauten die Höhlenkundler wieder auf maschinelle Hilfe. Zwei von vier kostspieligen Sorgonauten versagten freilich und blieben verschollen. 1985 setzte schließlich Modexa sachte auf sandigen Grund auf: 308 Meter unter Nullniveau, 329 Meter unter dem Höhleneingang. Die Bilder, die der Roboter übermittelte, wirkten fahl und schemenhaft wie aus dem Jenseits. War das das Ende? Warum lagen dort dann kaum größere Steine? Warum fand sich keine Spur von Sorgonaute II? An einer Seite schien sich ein Gang anzuschließen. Aufklärung könnte nur ein neuer Roboter bieten. Doch weiter als Modexa vermochte auch der Spélénaute des Höhlenkundevereins nicht vorzudringen. Also malt Roland Pastor, wenn er ein Schema der Quelle zeichnet, auf ihren Grund ein Fragezeichen.