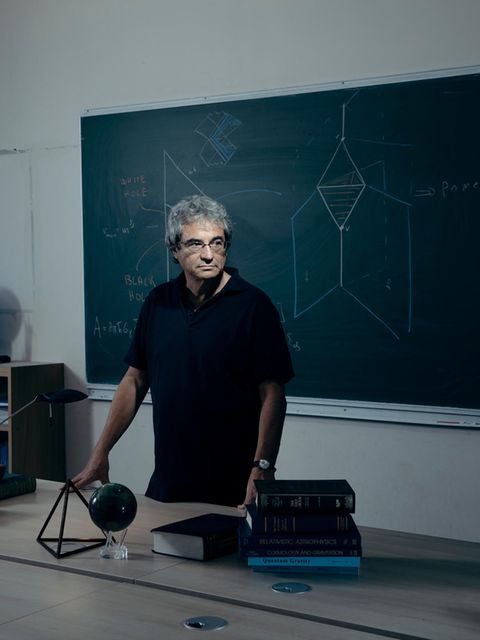

Der Erfinder John Harrison

Lange war es für Seefahrer unmöglich, die Position ihres Schiffes auf dem Erdball exakt zu orten, und daher die Gefahr groß, dass sie ihr Ziel nicht fanden oder an fremden Küsten Schiff bruch erlitten. Theoretisch wussten sie: Anhand der Breiten- und der Längengrade wäre die jeweilige Position zu bestimmen. Doch während sich die Breitengrade mithilfe der Gestirne leicht messen ließen, war für die Bestimmung des Längengrades ein Maß nötig, das auch auf hoher See und unter rauen Bedingungen präzise die Zeit des Heimathafens anzeigte.

Für die Entwicklung einer solchen Methode setzte die englische Regierung im Jahr 1714 eine hohe Belohnung aus. Ein unbekannter Hobby-Uhrmacher machte sich daran, das Problem zu lösen. Er hieß John Harrison.

Anfang März 1741 erreicht ein englisches Geschwader unter Kommodore George Anson die Südspitze Feuerlands. Als die sieben Schiffe Kap Hoorn umsegeln, um in den Pazifik zu gelangen, zieht Sturm auf. Mehr als zwei Monate lang kämpft sich die Flotte gegen Eiswind, Schnee und Graupelschauer nach Westen. Hunderte Seeleute, bereits durch Ruhr und Typhus geschwächt, sterben an Skorbut oder stürzen aus der Takelage ins Meer. Im Sturm verliert Anson auf der „Centurion“ den Kontakt zu den übrigen Schiffen.

Als sich die See endlich beruhigt, befiehlt der Kapitän, Kurs nach Norden auf die Juan-Fernández-Inseln zu nehmen, einen Archipel vor der Westküste Chiles, wo es Frischwasser und Proviant gibt. Doch kennen Anson und seine Navigatoren weder die exakte Lage der Inseln noch ihre eigene Position.

Wie alle Seefahrer jener Zeit vermögen sie zwar anhand des Standes der Sonne oder bestimmter Sterne über dem Horizont den Breitengrad – ihre Position in Nord-Süd-Richtung – zu ermitteln, nicht aber den Längengrad, auf dem sie segeln: also die Position des Schiffs in Ost-West-Richtung.

Schiffe zerschellten an Klippen, Seefahrer ertranken

Am 24. Mai 1741 glaubt der Kommodore, weit genug nach Norden gekommen zu sein, um die Höhe des Archipels erreicht zu haben, der ungefähr auf dem 33. Grad südlicher Breite liegen soll.

Da ja der Längengrad der Juan-Fernández-Inseln nicht bekannt ist, entscheidet sich Anson für die übliche Methode: Er wird mit der „Centurion“ den Breitengrad absegeln, um so auf sein Ziel zu stoßen. Nur, in welche Richtung, westlicher oder östlicher Kurs? Anson entscheidet sich für Westen. Es ist eine Fahrt ins Ungewisse.

Als nach vier Tagen gegen den Wind die Inselgruppe noch immer nicht am Horizont auftaucht, lässt er nach Osten umkehren. Zwei Tage später sichten seine Männer Land: die Felsküste Chiles. Anson hat die „Centurion“ vermutlich wenige Stunden vor den Juan-Fernández-Inseln kehrtmachen lassen.

Abermals lässt er gen Westen segeln. Am 9. Juni 1741 wirft sein Flaggschiff endlich Anker vor der Hauptinsel des Archipels. Allein auf der letzten Etappe der Irrfahrt sterben mehr als 70 Mann der gut 500-köpfigen Besatzung an Skorbut und Erschöpfung.

Noch immer ist das Längengrad-Rätsel ungelöst

Sie verlieren ihr Leben auch deshalb, wie Tausende Seefahrer vor ihnen, weil das Problem der Längengrade nach wie vor ungelöst ist. Schon 1567 hat die Spanische Krone einen hohen Geldpreis zur Klärung des Längengrad-Rätsels ausgesetzt.

Die Monarchen und Regierungen anderer Seemächte folgten mit ähnlichen Ausschreibungen. Die geschicktesten Instrumentenbauer, Astronomen und Mathematiker, berühmte Gelehrte wie Galileo Galilei versuchten sich an der Aufgabe – und scheiterten.

Gut fünf Jahre vor George Ansons Irrfahrt im Pazifik ist ein Mann auf der „Centurion“ gesegelt, der das Jahrhundertproblem schließlich lösen wird: ein Zimmermann und Hobby-Uhrmacher aus der englischen Provinz, der auf der „Centurion“ ein erstes, allerdings noch unvollkommenes Instrument getestet hatte.

John Harrison ist der Name dieses Mannes. Der Autodidakt wird ein Verfahren zur Längenbestimmung finden, indem er einen Chronometer entwickelt, eine Uhr, die auf bis dahin unvorstellbare Weise exakt ist.

Fast sein ganzes Leben wird sich der Tüftler seiner Idee widmen, sich gegen Englands wissenschaftliche Elite behaupten und um Anerkennung kämpfen müssen.

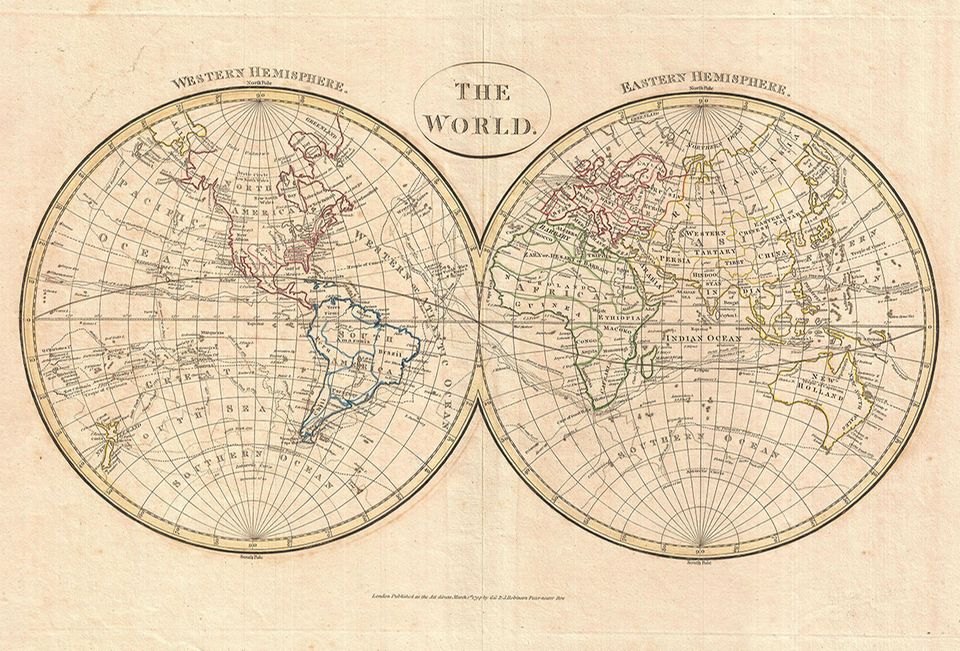

Die Wissenschaft der Längen- und Breitengrade

Schon in der Antike warfen Geographen über ihre Karten ein Gitternetz aus senkrechten und horizontalen Linien. Daraus entstand nach und nach ein Koordinatensystem aus Längen- und Breitengraden, mit dem sich die Position eines beliebigen Objekts auf dem Erdball exakt angeben lässt. Der griechische Astronom und Mathematiker Hipparchos verwendete um 150 v. Chr. als Erster eine Aufteilung der Welt in 360 Längen- und ebenso viele Breitengrade.

Längengrade sind Linien, die von Nord nach Süd, von Pol zu Pol verlaufen. Ihre Abstände zueinander verringern sich vom Äquator bis hin zu den Polen, dort enden sie in einem Punkt. Breitengrade sind übereinanderliegende Parallelkreise, die den nördlichen oder südlichen Abstand zum Äquator angeben.

Für die Einteilung der Breitengrade existieren naturgegebene Bezugspunkte: Der größte Kreis ist der am Äquator; er gilt daher als Breitengrad null. Nord- und Südpol sind jeweils 90 Grad entfernt, erhalten deshalb die Angaben: 90 Grad nördlicher beziehungsweise südlicher Breite.

Dagegen gibt es für die 360 Längengrade keinen natürlichen Anfang. Der griechische Gelehrte Eratosthenes lässt um 200 v. Chr. den Längengrad null (Nullmeridian) auf einer heute verlorenen Karte durch die Insel Rhodos verlaufen; Claudius Ptolemäus versetzt ihn dreieinhalb Jahrhunderte später zunächst nach Alexandria, dann zu den Kanarischen Inseln. Auch der flämische Kartograph Gerhard Mercator beginnt die Nummerierung der Längengrade auf seiner berühmten "Weltkarte zum Gebrauch der Seefahrer" von 1569 auf den Kanarischen Inseln.

Ab 1767 verwenden viele Kapitäne die Länge der königlichen Sternwarte von Greenwich im Südosten Londons als Nullmeridian (eine Konvention, die erst 1885 international verpflichtend wird).

Auf festem Grund lässt sich die eigene Position bei klarem Himmel mit Beobachtungen der Gestirne und einiger Rechnerei ermitteln. Auch auf einem schwankenden Schiff vermögen Navigatoren den Breitengrad einigermaßen genau zu bestimmen. Dazu messen sie bei Dämmerung oder nachts mit astronomischen Geräten die Höhe des Polarsterns (der bei unbewölktem Himmel fast überall von der nördlichen Halbkugel zu sehen ist) oder die der Sonne zur Mittagsstunde über dem Horizont. Mit Zahlentabellen können sie daraus den eigenen Breitengrad bestimmen.

Den Längengrad jedoch vermögen sie nur zu schätzen, indem sie etwa mit Logge (einem Holzscheit, das sie an einer Leine ins Wasser werfen) und Sanduhr ihre Geschwindigkeit messen und so die Entfernung überschlagen, die sie von einem Ort bekannter geographischer Länge, etwa ihrem Heimathafen, in Richtung Osten oder Westen zurückgelegt haben.

Da dieses Verfahren sehr ungenau ist, segeln Kapitäne oft lieber mit Blickkontakt zum Land, tasten sich von Insel zu Insel vor oder navigieren "nach der Breite": Sie steuern einen Punkt von bekannter Breite an und fahren von dort immer auf demselben Breitengrad, bis sie auf Land stoßen. So hat es Kommodore George Anson mit der "Centurion" gehalten und vermutlich auch Christoph Kolumbus bei seiner ersten Fahrt nach Amerika.

Weil viele Schiffe auf den wenigen bekannten Routen segeln, werden sie leicht die Beute von Piraten oder feindlichen Kriegsparteien. Und immer wieder zerschellen Boote oder laufen auf Grund, weil die Navigatoren unterwegs die Orientierung verloren und ihre Länge falsch geschätzt haben.

Neben Spanien setzen daher bald auch Portugal, Venedig, Holland und Frankreich Preise oder Belohnungen für denjenigen aus, dem es gelingt, das Problem der Längenbestimmung auf See zu bewältigen.

Der Theorie nach ist die Lösung schon seit 1530 bekannt. Ein friesischer Mathematiker und Kartograph hat damals beschrieben, dass sich die geographische Länge eines Ortes über die Zeit bestimmen lässt.

Beide Größen hängen unmittelbar zusammen: Da die Erde sich um die eigene Achse dreht, scheint die Sonne für einen irdischen Beobachter tagsüber am Himmel von Ost nach West zu wandern. Für seine scheinbare Umrundung der Erde benötigt das Zentralgestirn fast genau 24 Stunden. In dieser Zeit passiert es sämtliche 360 Längengrade. Pro Stunde legt die Sonne also 15 Grad Länge zurück, alle vier Minuten einen Grad.

Wegen dieser Gesetzmäßigkeit entspricht die Längendifferenz zwischen zwei Orten auf der Erdkugel exakt dem astronomisch gemessenen Zeitunterschied: Steht die Sonne um zwölf Uhr mittags im Zenit über London, so benötigt sie drei Stunden, um ihren höchsten Punkt über einem Punkt zu erreichen, der 45 Längengrade westlich der britischen Hauptstadt liegt.

Den Zusammenhang von Zeit und Länge könnte ein Navigator nutzen: Er müsste nur, wenn er mit seinem Schiff etwa im Hafen von London ablegt, eine Uhr mitnehmen, die exakt weiterläuft und ihm draußen auf dem Atlantik weiterhin die Londoner Ortszeit anzeigt.

Sein Längengrad ließe sich ganz einfach errechnen: Er müsste nur die aktuelle Uhrzeit seines Standpunktes auf dem Meer mit einem nautischen Instrument anhand der Gestirne bestimmen. Aus der Differenz zwischen der Ortszeit und jener, die ihm seine Londoner Uhr weiter anzeigt, könnte er den Längenunterschied zum Heimathafen ableiten.

Auf schlingernden Schiffen gerieten alle Uhren aus dem Takt

In der Theorie ist das Jahrhundertproblem also gelöst. Doch dazu braucht man eine Uhr, die auch nach Monaten die Ortszeit des Abfahrthafens exakt anzeigt - trotz der Bewegungen des Schiffes, der Schwankungen von Luftdruck, Temperatur und Erdanziehung.

1530 erscheint es utopisch, jemals eine Schiffsuhr von solcher Präzision zu fertigen: Mechanische Uhren, die spätestens seit dem 13. Jahrhundert gebaut werden, sind sehr ungenau. Pro Tag weichen sie bis zu einer halben Stunde ab und müssen stets nach der Sonnenzeit neu gestellt werden.

Auch die Taschenuhren, die es seit etwa 1500 gibt, funktionieren nicht besser. Selbst auf kurzen Seereisen summieren sich die Ungenauigkeiten dieser Zeitmesser rasch zu Aberdutzenden Längengraden - der Entfernung zwischen Kontinenten.

1656 versucht der niederländische Astronom und Mathematiker Christiaan Huygens, eine Uhr zu bauen, die präzis genug ist, um auf Schiffen eingesetzt zu werden. Huygens verwendet, inspiriert durch Studien Galileo Galileis, für seine Uhr einen neuartigen Gangregler - das ist jenes Bauteil des Uhrwerks, das eine regelmäßige periodische Bewegung ausführt, also den Takt der Uhr vorgibt und so im eigentlichen Sinn die Zeit misst.

Bis dahin hat ein Schwingbalken diesen Zweck erfüllt (oder ein vor- und zurückschnellendes Rad: eine einfache "Unruh"). Huygens wählt nun ein Pendel als Gangregler. Schlägt es zu einer Seite, so bewirkt - im Unterschied zu den älteren Taktgebern - allein die Schwerkraft als natürliche Rückholkraft, dass es in seine Ausgangslage zurückkehrt. So sind seine Schwingungen sehr genau.

Wie alle Gangregler wird auch das Pendel von einer Kraftquelle gespeist, etwa einer gespannten Feder oder einem Gewicht. Verbunden werden beide Komponenten durch ein weiteres Uhrenbauteil, die Hemmung: Sie begrenzt den Ausschlag des schwingenden Pendels und versetzt ihm auf dem Rückweg über ein Zahnrad jenen kleinen zusätzlichen Energieschub, der den Reibungsverlust ausgleicht und so verhindert, dass es nach kurzer Zeit stehen bleibt.

Die Dauer einer solchen Pendelschwingung ist unter gleichbleibenden äußeren Bedingungen konstant, kann also als Zeitmaß dienen: Sie wird vor allem durch die Länge des Pendels festgelegt und ist unabhängig sowohl von dessen Masse als auch davon, wie weit es zu einer Seite schwingt.

Die Verbesserung ist erstaunlich: Die Huygens-Uhr weicht pro Tag weniger als eine Minute ab. Doch für eine Schiffsuhr zur Längengradmessung ist selbst diese Präzision nicht hinreichend.

Auf einem schlingernden Schiff würde das Pendel der Uhr schnell aus dem Takt geraten. Zudem wirkt die Erdanziehung nicht überall gleich stark, und auch der Luftdruck verändert die Pendelbewegung. Ein weiterer Nachteil:

Die Geschwindigkeit eines Pendels kann von der Temperatur beeinflusst werden - je mehr sich ein Pendelstab erwärmt, desto mehr dehnt er sich aus, nimmt an Länge zu und schwingt folglich langsamer. Die Uhr würde nachgehen. Einer Reise aus dem europäischen Winter in tropische Gefilde wäre die Präzisionsuhr daher nicht gewachsen.

1714 wird der "Longitude Act" verabschiedet

1675 ersetzt Huygens das Pendel durch eine weiterentwickelte Unruh: ein liegendes Schwungrad, das durch eine gewundene Spiralfeder regelmäßig vor- und zurückschnellt (so wie das Pendel hin- und herschwang) und dem etwa mithilfe eines Federantriebs Energie zugeführt wird. Mit ihr lassen sich handliche Taschenuhren bauen, die pro Tag weniger als eine Minute verlieren oder gewinnen. Aber auch die Huygens- Spiralfeder reagiert höchst empfindlich auf Temperaturschwankungen.

Als 1707 vier britische Kriegsschiffe an den Klippen der Scilly-Inseln vor der Südwestküste Englands zerschellen und fast 2000 Seeleute ertrinken, weil der Admiral der Flotte und seine Offiziere im Nebel die Orientierung verloren haben, gerät das ungelöste Problem erneut in den Fokus der Öffentlichkeit.

Zwei Mathematiker machen sechs Jahre später einen ungewöhnlichen Vorschlag: Man solle entlang der atlantischen Handelsrouten festliegende Signalschiffe postieren, die regelmäßig Knallkörper und Leuchtkugeln als Zeitsignale in den Himmel abfeuern. So könnten Navigatoren auf vorbeifahrenden Schiffen ihre Position bestimmen.

Der Vorschlag erweist sich rasch als unpraktikabel - schon deshalb, weil der Atlantik an vielen Stellen so tief ist, dass Anker keinen Grund finden würden. Doch die beiden Gelehrten können durch ihre Beharrlichkeit Kaufleute sowie die Kapitäne von Handels- und Kriegsschiffen zu einer Petition an die englische Regierung bewegen. Sie solle einen Preis zur Lösung des Längenproblems ausschreiben.

Und tatsächlich, 1714 verabschiedet das Parlament den "Longitude Act". Der Erlass sieht drei gestaffelte Prämien vor: Den höchsten Preis soll derjenige Forscher erhalten, der ein Verfahren entwickelt, um die Länge bis auf einen halben Grad (das entspricht am Äquator 30 Seemeilen oder 55,5 Kilometern) genau zu bestimmen. Die volle Summe von 20 000 Pfund (ein Arbeiter verdient zu jener Zeit selten mehr 50 Pfund pro Jahr) werde ausgezahlt, sobald "die Methode auf See erprobt und für praktikabel und nützlich befunden wurde".

Sie müsse sich auf einer Reise von England zu den Westindischen Inseln bewähren. Das heißt: Eine Schiffsuhr dürfte während der 60tägigen Reise nicht mehr als zwei Minuten vor- oder nachgehen: zwei Sekunden pro Tag.

1714 erscheint diese Genauigkeit unerreichbar. Selbst Uhren höchster Qualität gehen täglich um Minuten falsch. Zahlreiche Uhrmacher, aber auch Scharlatane und Wirrköpfe reichen Vorschläge bei der neu gegründeten Längenkommission ein. Sie wecken so wenig Hoffnung, dass das Gremium nicht einmal offiziell zusammentritt. Isaac Newton, der bedeutendste Gelehrte seiner Zeit, erklärt 1725, die Länge könne auf See "nicht allein mithilfe einer Uhr gefunden werden".

Federantrieb und schwingende Stangen gegen den Seegang

Ein Jahr nach Newtons Verdikt hört ein Mann aus der Provinz erstmals von dem Längenpreis: John Harrison, ein 33jähriger Schreiner und Amateur Uhrmacher, der in einem Dorf im Norden Lincolnshires lebt. Im gleichen Jahr ist seine junge Frau gestorben. Der Sohn eines Zimmermanns und Kirchenangestellten hat nie eine Schule besucht, sein Vater hat ihm etwas Elementarunterricht erteilt. Naturwissenschaften standen dabei wohl nicht auf dem Lehrplan.

Einem Geistlichen aber ist die Neugier des Jungen aufgefallen. Er leiht John die Mitschrift einer Vorlesung über die Newton'sche Naturphilosophie, die das Weltbild der Zeit zusammenfasst; vermutlich mit Kapiteln über Astronomie, Mechanik, Optik und die Gezeiten. Der Junge schreibt das Manuskript ab und vertieft sich immer wieder hinein.

Dennoch bestimmt ihn der Vater zum Schreiner. Der junge Harrison erweist sich als genialer Autodidakt: Mit 20 baut er - ohne je bei einem Uhrmacher in die Lehre gegangen zu sein - eine Standuhr, die fast vollständig aus Holz besteht. Eine erste Talentprobe. Sein Geschick spricht sich herum: Einige Jahre später erhält Harrison den Auftrag, in einem Nachbarort eine Turmuhr zu konstruieren.

Für deren Mechanik erfindet er eine neuartige Hemmung. Dieses Bauteil, das die von einem Gewicht oder einer Feder in Gang gesetzte Bewegung des Räderwerks überträgt, bewirkt auch einen immer gleichmäßigen, schrittweisen Ablauf des Uhrwerks - sodass es etwa nicht zu rasch abläuft. Neu an Harrisons Hemmung: Sie muss nicht geölt werden. Schmieröle, die damals meist aus Tierfett produziert werden, verdicken oder verharzen leicht, eine Ursache für den Ausfall oder die Ungenauigkeit von Uhren. (Harrisons Turmuhr läuft bis auf den heutigen Tag, ohne dass sie je mit einem einzigen Tropfen Öl geschmiert werden musste.)

Den Erfinder muss dieser Erfolg ungeheuer ermutigt haben, denn um 1720 versucht er sich auch an Präzisionspendeluhren, gut mannshohen Zeitmessern in reich verzierten Holzgehäusen. Und er macht dabei eine große Entdeckung: Er findet einen Ausgleich für die Temperaturschwankungen, die die Länge eines Pendelstabs verändern, dadurch seine Schwingungen verkürzen oder verlängern und die ganze Zeitmessung aus dem Takt bringen.

Dazu konstruiert er einen Pendelstab, der wie ein Rost aus mehreren Messing- und Stahlstäben zusammengesetzt ist. Beide Metalle reagieren unterschiedlich auf Wärme und Kälte. Harrison montiert die Stäbe so, dass ihre Ausdehnung sich gegenseitig ausgleicht. Die effektive Länge des Pendels, der entscheidende Abstand zwischen Aufhängung und Schwerpunkt, bleibt so stets gleich. Es schwingt immer im selben Takt.

Damit hat er ein Problem gelöst, an dem der große Huygens verzweifelt war. Harrisons Präzisionsuhr weicht nur eine Sekunde pro Monat ab. Sie ist besser als alle in London - dem Zentrum der Uhrmacherkunst - gefertigten Zeitmesser.

Harrison beginnt zu planen: Seine Uhr soll die Zwei-Sekunden-Vorgabe des Longitude Acts sogar unterbieten. Dann kann er hoffen, bald ein reicher Mann zu sein - wenn es ihm gelingt, aus seiner stationären Pendeluhr eine Schiffsuhr zu machen, die auch auf einem stampfenden Segler gleichmäßig schlägt.

Doch die vielen Materialien und Arbeiten sind teuer, und so reist Harrison mit seinen Entwürfen nach London, um Unterstützung zu erbitten. Er spricht vor bei Edmond Halley, dem Königlichen Astronomen der Stern warte in Greenwich, einem Mitglied der Längenkommission.

Halley schickt ihn zu George Graham, dem bekanntesten Uhrmacher und Instrumentenbauer Londons. Harrison, ein misstrauischer Mann mit einer fast paranoiden Furcht vor Nachahmern, ist verstimmt, dass er seine Aufzeichnungen einem Konkurrenten offenlegen soll. Zudem besitzt er nicht die Gabe, gewinnend aufzutreten. Und er redet oft in weitschweifigen, unverständlichen Sätzen.

So kommt es rasch zu einem unerfreulichen Wortwechsel mit dem Experten - dann aber wendet sich die Stimmung. Beim Blick in Harrisons Papiere begreift Graham, dass dem Provinzler mit dem Temperaturausgleich für Pendeluhren ein Durchbruch gelungen ist. Er bietet ihm ein Darlehen als Unterstützung an.

Ermutigt kehrt Harrison in seine Werkstatt zurück und beginnt an einer Uhr zu bauen, die gut genug sein soll, um den Längenpreis zu gewinnen (ein Restaurator wird diesem ersten Modell später den Namen "H 1" geben).

Etwa fünf Jahre lang hört man in London nichts von dem Sonderling.1735 ist die H1 fertig: 63 Zentimeter hoch, 70 Zentimeter breit, 45 Zentimeter tief - und 34 Kilogramm schwer. Das Ungetüm aus Messing wird von einer Feder statt von einem Gewicht angetrieben.

Das auf See ebenfalls untaugliche Pendel hat der Uhrmacher durch eine besonders gebaute Unruh ausgetauscht: zwei große Messingstangen, die im Sekundentakt gegeneinanderschwingen und an den Enden durch Spiralfedern sowie in der Mitte durch Metallbänder verbunden sind.

Dadurch soll jeder äußere Stoß, der auf eine der Stangen einwirkt, durch eine Gegenkraft aufgehoben werden. Erschütterungen scheinen der H1 nichts anzuhaben. Harrison testet seine Schiffsuhr auf einem Fluss, auf den er hinausrudert.

Mit dem Ergebnis ist er so zufrieden, dass er mit der H1 nach London reist und sie George Graham sowie zahlreichen Forschern der Royal Society präsentiert, Englands vornehmster Gelehrtengesellschaft. Dort ist das Erstaunen über die Wundermaschine groß.

Die Admiralität fordert Harrison auf, sich zu einer ersten, halboffiziellen Testfahrt bereit zuhalten. Ein Jahr später, im Mai 1736, findet sich Harrison mit seiner Uhr an Bord der "Centurion" ein - jenem Kriegsschiff, mit dem gut vier Jahre später Kommodore George Anson zu seiner verhängnisvollen Irrfahrt in die Südsee aufbrechen wird.

Von Spithead, einem Hafen nahe Portsmouth, geht es nach Lissabon, dessen geographische Länge bekannt ist. Während der einwöchigen Überfahrt ist das Wetter so stürmisch, dass Harrison von Seekrankheit geplagt wird.

Keine gesicherten Berichte über den Zeitvergleich im Ankunftshafen haben überdauert. Vor der Rückfahrt nach England wird die H 1 auf Lissaboner Zeit umgestellt. Und da zeigt Harrisons Ungetüm erstmals sein Potenzial: Am Eingang zum Englischen Kanal kann der Erfinder dem Kapitän durch Berechnungen mit der H 1 beweisen, dass das Schiff etwa 60 Seemeilen südwestlicher als gedacht auf gefährlichem Kurs segelt.

Noch gerade recht zeitig leitet die Mannschaft ein Ausweichmanöver ein. Doch lassen Logbucheinträge des Kapitäns vermuten, dass Harrisons Uhr auf der Hinfahrt bedenkliche Schwächen offenbart; einige Positionsbestimmungen mithilfe der H 1 erweisen sich anscheinend als recht ungenau.

Dennoch tritt am 30. Juni 1737 die Längenkommission erstmals offiziell zusammen, um über die Resultate zu beraten. Der Mann aus Lincolnshire scheint auf dem richtigen Weg zu sein - auch wenn seine Uhr noch unpräzise arbeitet und viel zu wuchtig gebaut ist. Harrison, der inzwischen wieder geheiratet hat und nun in London lebt, erhält 250 Pfund als Unterstützung, um ein Nachfolgemodell zu bauen.

Erst John Harrisons vierter Versuch führt zum Durchbruch

Fünf Jahre zieht der Erfinder sich in seine Werkstatt zurück. 1741 steht er wieder vor der Längenkommission. Die H 2 nimmt nur halb so viel Raum ein wie ihre Vorgängerin, ist allerdings fünf Kilogramm schwerer. Aber sie ist raffinierter konstruiert; wird beispielsweise mit einem Schlüssel statt mit einer Schnur auf gezogen.

Eine besondere Vorrichtung, ein sogenannter Zwischenaufzug, bewirkt, dass bei der Übertragung der Antriebskraft und beim Abgleich von Temperatur- und Luftdruckänderungen weniger Ungenauigkeiten entstehen.

Offenbar hat der Tüftler aber schon die Unzulänglichkeiten seines Modells erkannt: Denn die Unruhen der H 2 reagieren auf äußere Bewegungen, was wohl mit der Wirkung von Zentrifugalkräften zusammenhängt.

Für eine offizielle Testfahrt ist die Uhr vollkommen ungeeignet. Harrison muss ganz von vorn anfangen; dennoch gewährt ihm die Längenkommission weitere 500 Pfund. Nun beginnt die rätselhafteste Periode seines Lebens. Harrison scheint sich heillos zu verzetteln und über seinen Schraubereien völlig die Zeit zu vergessen: Er baut 19 Jahre lang an der H 3.

Zwar gelingen ihm in dieser Zeit zwei revolutionäre Entdeckungen: Zum einen erfindet Harrison eine Art Temperaturregler für Uhren mit Unruh - den Bimetallstreifen, ein aus flachem Messing und Stahl zusammengenietetes Metallstück. Es verbiegt sich bei Wärmeschwankungen so, dass seine Bewegung auf eine verbundene Unruhfeder einwirkt, sie verkürzt oder verlängert und so deren Reaktion auf Hitze oder Kälte ausgleicht.

Zum anderen konstruiert er einen Vorläufer des heute gebräuchlichen Kugel lagers; Teile seines Uhrwerks laufen nun fast reibungslos und brauchen keine Schmierung. Sonst aber ist Harrisons "merkwürdige dritte Maschine", wie er sie selbst nennt, die größte Enttäuschung seines Lebens. Die große Uhr (sie ist 59 Zentimeter hoch und wiegt mit Gehäuse 43 Kilogramm) tickt nie mit der gewünschten Präzision. Der Erfinder hat zwei große radförmige Unruhen verwendet, die übereinander angebracht und über dünne Metallbänder verbunden sind.

Ihm gelingt es aber nie, aus reichende Schwingungsgleichheit zwischen den beiden Rädern zu erzeugen (die Ursache ist, wie man heute weiß, jene kurze Spiralfeder, die die Schwingungen der Unruhen steuert und über deren physikalische Eigenschaften im 18. Jahrhundert kaum etwas bekannt ist).

Harrison muss etwas Neues ausprobieren. Während er noch an der H 3 arbeitet, hilft ihm der Zufall: Um 1751 lässt er sich nach eigenen Entwürfen von einem Uhrmacher eine Taschenuhr anfertigen, die er selber vollendet. Die tragbaren Zeitmesser gelten eigentlich als besonders unzuverlässig.

Bis dahin sind sie gewöhnlich mit einer leichten und langsam schwingenden Unruh aus gestattet worden. Harrisons Entwurf sieht jedoch als Unruh eine Art liegendes Rad vor, das schwerer ist, daher mehr Bewegungsenergie speichern kann und besonders rasch hin- und herschwingt: fünf Mal pro Sekunde.

Nun zeigt sich, dass die Taschenuhr damit viel genauer geht. Nach fast drei Jahrzehnten begreift Harrison: Die Schiffsuhr muss eine kleine Uhr sein. In der Größe einer Taschenuhr, mit besonders schnell schwingender Unruh. 1755 beginnt er an der H 4 zu bauen.

Doch nun scheint ihm seine Langsamkeit zum Verhängnis zu werden. Denn nicht nur Uhrmacher konkurrieren um den Längenpreis, sondern auch Astronomen. Sie setzen auf die sogenannte Monddistanzmethode. Dabei bedienen sie sich des Himmels als eines gigantischen Uhrwerks.

Die Grundidee ist seit 1514 bekannt: Man könnte zur Längenbestimmung auf See auch ein astronomisches Ereignis verwenden, das zeitgleich von zwei verschiedenen Orten des Erdballs beobachtet werden kann.

Wenn etwa der Navigator eines Schiffes am Firmament eine Mondfinsternis beobachtet, von der er weiß, dass sie zu einer genau vorhergesagten Uhrzeit von London aus zu sehen ist, dann müsste er nur noch seine eigene Ortszeit bestimmen und könnte über die Differenz zur Londoner Zeit seine aktuelle Länge errechnen.

Verfinsterungen des Mondes sind allerdings sehr selten; auch die häufigeren Bedeckungen der Jupitermonde sind von einem Schiff aus für eine Positionsbestimmung so gut wie unbrauchbar.

Jedoch bewegt sich der Mond aus der Sicht eines Erdbewohners mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch das Feld der Fixsterne, die stillzustehen scheinen. Der Trabant legt dabei pro Stunde ungefähr eine Strecke zurück, die seinem eigenen Durchmesser entspricht:

Man kann das Firmament also wie ein riesiges Zifferblatt lesen, mit dem Mond als Zeiger sowie den Sternen und der Sonne als Ziffern. So weit die Idee - die allerdings in der Praxis lange Zeit auf schier unüberwindliche Schwierigkeiten stößt: Denn die Bewegung des Mondes, des "Zeigers", ist für die Astronomen schwer vorherzusagen.

Zudem ist über die genauen Positionen der Fixsterne, der "Ziffern", zu wenig bekannt. Und es fehlt ein Messinstrument, das ausreichend präzise ist, um von einem Schiff aus Winkel und Abstände zwischen dem Mond und anderen Gestirnen zu messen.

Im Jahr 1667 ist bereits in Paris eine Sternwarte gegründet worden, um astronomische Daten für die Monddistanzmethode zu sammeln; 1675 das Observatorium von Greenwich. 1725 erschien ein erster Sternenkatalog, sechs Jahre später wurde mit dem Spiegelquadranten ein neues Messinstrument für Navigatoren erfunden, das die Himmelsbeobachtung auf See vereinfacht.

Und 1755, als Harrison sich an die Konstruktion der H 4 macht, löst der deutsche Astronom und Mathematiker Tobias Mayer das letzte Problem: Ihm gelingt es, die Bewegungen des Mondes und der Sonne genau vorherzusagen.

Im Jahr darauf legt Mayer der Längenkommission einige Tafeln mit genauen zeitlichen Angaben über bestimmte Mond-Sterne-Konstellationen für die Positionsbestimmung auf See vor. In dem Gremium sind einflussreiche Astronomen vertreten, die ohnehin mit der Monddistanzmethode sympathisieren.

John Harrison, der seit 30 Jahren erfolglos an einer Schiffsuhr tüftelt, droht ins Abseits zu geraten.

Die Fortschritte seiner Konkurrenten sind ihm gewiss nicht entgangen. Doch der beharrliche Mann lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er baut weiter an seiner Uhr. Ihre Unruh ist so konstruiert, dass sie - wie in der zuvor gebauten Taschenuhr - 300-mal pro Minute schwingt.

Ein Bimetallstreifen gleicht Temperaturschwankungen aus. Für viele Lager des Räderwerks verwendet Harrison kleine Edelsteine, um die Reibung auf ein Minimum zu verringern. Für die Hemmung schleift er sogar kleine Diamanten zurecht, die als Haken in die Zähne des Räderwerks greifen - wie es ihm gelingt, diese Präzisionsteile zu formen, ist bis heute ein Rätsel.

Schließlich umgibt er die Uhr mit einem schützenden Doppelgehäuse aus reinem Silber und graviert sie innen mit seinen Initialen. Dann ist die H 4 fertig: eine Taschenuhr von 13 Zentimeter Durchmesser mit einem Gewicht von 1450 Gramm.

Im Juli 1760 präsentiert Harrison sein Meisterstück der Längenkommission. Im Jahr darauf ist es endlich so weit: Die H 4 soll sich auf einer offiziellen Testfahrt zu den Westindischen Inseln bewähren, so wie im Longitude Act von 1714 festgelegt. Die Reise mit der H 4 soll Harrisons Sohn William antreten - offenbar fühlt sich der inzwischen 68-jährige Uhrmacher zu alt für die lange Überfahrt nach Jamaika.

Vor der Abfahrt am 18. November 1761 wird die Uhr in Portsmouth auf die astronomisch ermittelte Ortszeit eingestellt. Zwei Monate und einen Tag später erreicht das Schiff Jamaika. Mit an Bord reist ein Astronom, der auf der Karibikinsel, deren geographische Länge bekannt ist, die Ortszeit ermitteln wird. Das offizielle Ergebnis des Zeitvergleichs soll allerdings erst nach der Rückkehr berechnet werden.

Nach Williams eigenen Kalkulationen ist die H 4 während der gesamten Hinreise nur um 5,1 Sekunden falsch gegangen - der Longitude Act erlaubt für den ersten Längenpreis eine Abweichung von unter 120 Sekunden.

Neun Tage später geht es bei stürmischem Wetter auf einer kleinen Sloop zurück nach England. William muss die H 4 manchmal in Decken wickeln, weil Seewasser knietief in die Kapitänskajüte eindringt, wo die Uhr aufgestellt ist.

Nach der Ankunft in Portsmouth errechnet William, dass die H 4 während der gesamten Hin- und Rückreise von 147 Tagen nur 1 Minute und 54,5 Sekunden fehlgegangen ist. Die Uhr seines Vaters war also selbst auf der doppelten Distanz (für den Test soll nur die Hinfahrt berücksichtigt werden) besser als im Longitude Act vorgeschrieben.

Der Erfinder und sein Sohn machen sich Hoffnungen auf das Preisgeld von 20 000 Pfund. Nun aber erhebt die Längenkommission Einwände: Harrison habe die "Fehlerrate" der Uhr vorher nicht angegeben. Das ist ein vertracktes Problem, welches das Gremium zuvor wohl nicht beachtet hat: Auch Präzisionsuhren lassen sich zu jener Zeit nicht genau einstellen, sie gehen mit einer bestimmten Fehlerrate täglich vor oder nach.

Ist dieser "Gang" genannte Fehler - beispielsweise zwei Sekunden in 24 Stunden - Tag für Tag und bei gleichen äußeren Bedingungen konstant, ist er beherrschbar, man muss ihn nur von der angezeigten Zeit abziehen (oder hinzuaddieren), um die tatsächliche Genauigkeit der Uhr beurteilen zu können.

Die Kommission ist argwöhnisch: Vielleicht verdankt sich die Präzision der H 4 ja nur einem glücklichen Zufall. Sie schickt die Testergebnisse an drei Mathematiker zur Überprüfung. Doch die Zahlen werden niemals veröffentlicht, sie gehen sogar verloren.Schließlich erklärt die Längenkommission die Versuchsergebnisse kurzerhand für unbrauchbar. Und verlangt eine Wiederholung des Tests.

Memo: Harrisons Chronometer

- Noch im 18. Jahrhundert zerschellten viele Schiffe an Klippen, weil Seefahrer sich nur unzureichend auf dem Meer orientieren konnten.

- Theoretisch war ein Verfahren bekannt, um die Position von Schiffen zu ermitteln: mithilfe der Gestirne, der Längen- und Breitengrade sowie einer Methode, mit deren Hilfe überall auf der Erde die exakte Zeit des Heimathafens bestimmt werden kann. Doch kein Maß war präzise genug.

- Hohe Preisgelder wurden von der englischen Regierung für die Entwicklung einer genauen Zeitmessung ausgelobt.

- John Harrison, ein genialer Hobby-Uhrmacher, begann in den 1720er Jahren nach einer Lösung zu suchen, doch seine ersten drei Schiffs-Chronometer waren trotz revolutionärer Technik auf See zu ungenau.

- Erst seine vierte Uhr wurde zur präzisesten ihrer Zeit und brachte ihm insgesamt mehr als 20 000 Pfund ein.

- Ruhm und Anerkennung blieben Harrison jedoch wegen angeblicher formaler Mängel zeitlebens versagt.

John Harrison und sein Sohn sind verbittert; nur widerwillig stimmen sie einer erneuten Testfahrt zu. Etwa zwei Jahre dauert es bis zur Abreise. Am 28. März 1764 geht es schließlich von England zur Antilleninsel Barbados. Diesmal gibt Harrison vorher den Gang der H 4 an; bei Raumtemperatur gehe die Uhr um eine Sekunde pro Tag vor (seine Aufzeichnungen informieren den Kapitän dazu über die Abweichung bei größerer Hitze).

46 Tage später erreicht William mit der Uhr Barbados. Zwei Astronomen sind vorausgereist, um die exakte Lage der Insel zu bestimmen und sie mit der Länge von Portsmouth zu vergleichen.

Nach ihren Berechnungen beträgt die Zeitdifferenz zwischen beiden Orten drei Stunden, 54 Minuten und 18,15 Sekunden. Die H 4 zeigt - wenn man ihren Gang berücksichtigt - einen Unterschied von drei Stunden, 54 Minuten und 57,27 Sekunden an.

Ihre Abweichung beträgt also nach einer Reise von 46 Tagen exakt 39,12 Sekunden. Damit ist die Uhr dreimal so präzise, wie im Longitude Act gefordert. Am 4. Juni 1764 reist William von Barbados zurück nach England. Nun steht seinem Vater zweifellos das Preisgeld zu.

Die Längenkommission erkennt das Ergebnis an - aber sie macht neue Einwände geltend: Sie beruft sich auf eine Klausel des Longitude Acts, wonach eine preiswürdige Methode zur Längenbestimmung auf See "praktisch anwendbar und brauchbar" sein muss. Aber lässt sich die teure H 4 überhaupt nachbauen und zu vertretbaren Kosten in großer Stückzahl produzieren?

Schließlich erwirkt die Kommission einen neuen Parlamentsbeschluss; demnach wird das Preisgeld geteilt und seine Anzahlung an zusätzliche Bedingungen geknüpft. Harrison soll für die erste Hälfte der Summe seine Uhr vor einer Kommission auseinandernehmen und sie zusammen mit den drei erfolglosen Vorgängermodellen dem Board aushändigen. Unwillig geht der Erfinder darauf ein und erhält 10 000 Pfund (abzüglich einer bereits gezahlten Unterstützung von 2500 Pfund).

Für das restliche Geld soll Harrison zwei neue Exemplare der H 4 bauen - aber ohne das Original als Vorlage. Sechs Jahre später ist Harrison, inzwischen ein Mann von 79 Jahren, mit einer Kopie der H 4 fertig. Die Kommission besteht auf dem zweiten Exemplar.

Der völlig zermürbte Uhrmacher weiß sich schließlich nicht mehr anders als mit einem Gesuch an den englischen König zu helfen. George III. empfängt William zu einer Audienz und erklärt dabei angeblich: "Bei Gott, Harrison, ich werde dafür sorgen, dass Ihnen Recht geschieht." Mit Unterstützung des Monarchen und auf Empfehlung eines unabhängigen Finanzausschusses richtet der Uhrmacher eine Eingabe an das englische Parlament.

Das Abgeordnetenhaus bestimmt schließlich im Jahr 1773, dass an den Erfinder weitere 8750 Pfund auszuzahlen sind. Damit addieren sich die Beträge, die Harrison im Laufe der Jahrzehnte erhalten hat, auf insgesamt über 23 000 Pfund - das ist mehr als die einstmals vorgesehene Prämie.

Aber der offizielle erste Preis der Längenkommission und damit die Anerkennung, das wohl schwierigste technologische Problem seiner Zeit gelöst zu haben, wird ihm nie zuerkannt.

1776 stirbt John Harrison

1776 stirbt John Harrison im Alter von 83 Jahren in London. Vier Jahre zuvor hat der Entdecker James Cook einen Nachbau der H 4 mit auf seine zweite Südseereise genommen und war begeistert von ihrer Präzision.

Mithilfe der Uhr zeichnet Cook erste Karten Australiens und Neuseelands.

Nach Harrisons Tod (sein Sohn William stirbt 39 Jahre später und wird neben dem Vater in London beigesetzt) vereinfachen andere Uhrmacher seinen SchiffsChronometer, sodass er billiger zu produzieren ist.

Die East India Company, eine private Handelsgesellschaft, die mit skrupellosen Methoden den indischen Subkontinent erschließt, schafft ein Dutzend Exemplare für ihre Schiffe an.

1858 setzt die Royal Navy bereits 610 SchiffsChronometer ein.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzt sich Harrisons Erfindung endgültig gegen die Monddistanzmethode durch. Schiffe können nun gefahrloser die Weltmeere befahren, Geographen exaktere Karten zeichnen.

Wohl nicht zuletzt dank Harrisons Uhr blüht der englische Seehandel auf, begründet das Königreich ein Weltimperium. Seinem SchiffsChronometer verdanken unzählige Seeleute ihr Leben.

Deshalb halten heute viele Historiker die H 4 für die wichtigste Uhr, die jemals gebaut wurde.