GEO: Frau Conze, Sie haben ein Buch über "Die Fotografie und das Fest" geschrieben. Woher kommt die Tradition, sich als Familie unter einem Weihnachtsbaum zu fotografieren?

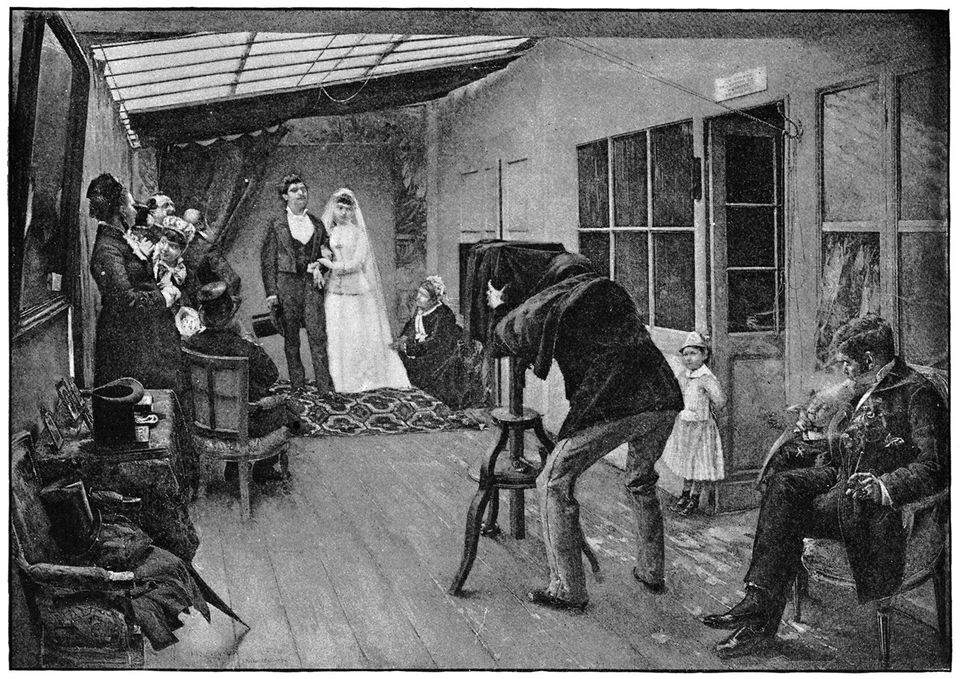

Linda Conze: Die Fotografie entstand im 19. Jahrhundert. Seitdem werden Feste mit der Kamera festgehalten. Damals war Fotografie ein Faszinosum: Es war auf einmal möglich, ein vermeintliches Abbild der Welt innerhalb sehr kurzer Zeit in den eigenen Händen zu halten. Die ersten Kameras jedoch waren groß, schwer und unhandlich. Wenn Menschen ein Foto von sich anfertigen lassen wollten, gingen sie in ein Fotoatelier. Professionelle Fotografen betrieben diese Studios, sie hatten die Expertise, die technisch komplexen frühen Apparate zu bedienen.

Wer konnte sich fotografieren lassen?

Nur die Wohlhabenden. Oft gingen Familien zusammen zu diesen Studios, also Großeltern, Vater, Mutter und Kinder. Der Fotograf arrangierte die Familienmitglieder vor gemalten Kulissen, das konnte, je nach Anlass, auch mal ein Weihnachtsbaum sein. Nachdem sich die Menschen in der Kulisse platziert hatten, mussten sie mehrere Minuten völlig stillhalten, denn damals waren die Belichtungszeiten noch sehr lang. Deswegen sind die ersten festlichen Familienbilder steif, formalisiert und undynamisch.

Inwiefern formalisiert?

Im 19. Jahrhundert waren gesellschaftliche Rollen noch starr. Positionen in der Gesellschaft waren durch Geburt festgelegt, daraus auszubrechen, war beinahe unmöglich. Die frühen Fotografien schreiben diese Hierarchien fort und sind entsprechend streng geordnet.

Wie sehen diese Bilder aus?

Jede und jeder Einzelne auf dem Bild ist in seiner festgelegten Rolle dargestellt. Der Pater familias, das Oberhaupt der Familie, rahmt immer das Bild. Die musterhafte Komposition der frühen Festfotografien ist: Väter stehen, Mütter sitzen und Kinder gruppieren sich dazwischen. Die Positionen der Menschen auf Gruppenbildern entsprechen ihren gesellschaftlichen Rollen. Je mehr diese starren Strukturen aufbrechen, desto kreativer und dynamischer werden auch die Bilder von Festen.

Wie kamen die Kameras dann in die Wohnzimmer?

Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es einen Entwicklungsschub: Die Kameras werden kleiner, handlicher und leichter zu bedienen. In Deutschland kommt 1930 die erste Kompaktkamera auf den Markt: Die Agfabox, eine "Kamera für Jedermann". Die Apparate können von den Menschen herumgetragen werden. Es können nun auch mehr Bilder auf einmal geschossen werden. Vorher konnten die Familien nach dem Besuch im Fotostudio meistens nur ein Bild mit Hause nehmen. Amateurfotografen fuchsen sich in die Technik der neuen Apparate ein, sie fotografieren ihre Lieben bei jeder Gelegenheit: bei Ausflügen, bei Urlauben und auch im Wohnzimmer zu Hause. Zu dieser Zeit entwickeln sich neue Konventionen.

Welche?

Bestimmte Gesten erhalten Einzug in die Bilder: Alle Familienmitglieder gruppieren sich um den Weihnachtsbaum, sie prosten mit einem Sektglas der Kamera oder einander zu. Auch wenn die Gesten spontan und humorvoll wirkten, bleiben Muster erkennbar. Alle Familien vollziehen ein ähnliches Schema. Es ist eine Illusion, dass in jeder Familie anders und individuell fotografiert wird. Die fertigen Bilder werden dann in Alben geklebt, um sie sich selbst anzuschauen und anderen zu zeigen. Die Fotografie hat immer schon danach gestrebt, gesehen zu werden.

In Ihrer Forschung haben Sie den Zusammenhang von Festen und Fotografie untersucht. Welche Bedeutung haben Feste in der Fotografie?

Feste sind immer etwas Besonderes. Sie unterbrechen unseren Alltag. Gleichzeitig schaffen sie aber auch Kontinuität, weil sie immer wiederkehren. Feste geben unserem Leben einen Rhythmus.

Was meinen Sie mit Rhythmus?

Feste strukturieren unsere Biografien: Es gibt Feierlichkeiten, die wir nur einmal erleben, wie die Kommunion, die Konfirmation oder idealerweise auch die Hochzeit. Zudem gibt es Feste, die jedes Jahr wieder gefeiert werden. Wir verlassen uns darauf, dass jedes Jahr am 24. Dezember Weihnachten stattfindet. Fotografien halten diese wiederkehrenden Riten fest, deshalb können wir uns Bilder vergangener Feste ansehen und in Erinnerungen schwelgen. Die Fotografie erschafft Gemeinschaften, indem sie Gruppen sichtbar und erinnerbar macht, und indem sich Menschen im Bild als Teil verschiedener Kollektive wiedererkennen können. In meiner Forschung habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, welche Rolle diese Fotos von Festen in Zeiten von politischen Umbrüchen spielen.

Was haben Sie herausgefunden?

Ich habe mir angesehen, was Menschen mit ihren Kameras machen, wenn sich die soziale Ordnung verändert. Ich habe den Übergang von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus untersucht, eine Zeit, in der die soziale Ordnung auf den Kopf gestellt wurde und sukzessive immer mehr Gewalt in den Alltag der Menschen einsickerte. Wenn ich mir Fotoalben aus dieser Zeit ansehe, fällt auf, dass sich in den privaten Fotoalben Gewalt, Rassismus und Antisemitismus kaum niederschlagen. Es gab zwar Bilder von Gewalt und Ausschluss, zum Beispiel fotografieren Privatpersonen die "Reichspogromnacht". Aber das blieb die Ausnahme. Im Großen und Ganzen fotografieren die Menschen weiter wie bisher.

Warum?

Bis heute ist die Fotografie ein Mittel der positiven Erinnerungsproduktion. Wir wollen uns an das Gute erinnern. Dinge, die uns irritieren, die uns Sorgen oder ein schlechtes Gewissen machen, blenden wir gerne aus, vergessen oder verdrängen sie. Das wussten auch das nationalsozialistische Regime. Es nutzte die Fotografie als Werkzeug der Normalisierung. Über gezielte Kampagnen in den Medien animierte das NS-Regime die Bevölkerung bewusst dazu, selbst die Kamera in die Hand zu nehmen, um die eigene Familie zu fotografieren und positive Erinnerungen zu schaffen in einer Zeit, die eigentlich fragil und bedrohlich war.

Was waren das für Kampagnen?

Es wurden Fotokurse für Amateure angeboten. Zeitschriftenartikel informierten die Menschen, wie man am besten ein Fotoalbum anlegt oder was man fotografiert, um eine möglichst "deutsche Weihnacht" ins Bild zu setzen.

Was meinten die Nationalsozialisten damit? Wie haben die Nationalsozialisten Weihnachten interpretiert?

Die Nationalsozialisten deuteten Weihnachten vor allem völkisch-rassistisch um: Statt des christlichen Festes der Geburt Jesu inszenierten sie ein "Julfest" der "arischen" Volksgemeinschaft mit Führerkult und Germanen-Mythos. Sie versuchten, christliche Inhalte zu verdrängen und durch ideologische Symbole und Erzählungen zu ersetzen. Das hat sich auch in der propagandistischen Sprache niedergeschlagen: Es ist die Rede von der "deutschen Weihnacht", bei der das deutsche Volk zur Besinnlichkeit kommen soll.

Wie sehen die privaten Festfotografien aus dieser Zeit aus? Zeigte die Propaganda ihre Wirkung?

In Bildern schlägt sich die "deutsche Weihnacht" eigentlich gar nicht nieder. Fotos von Weihnachten sehen nicht anders aus als vorher: Die Menschen fotografieren sich weiterhin unterm Tannenbaum. Sehr selten sieht man mal Weihnachtsschmuck in Form von Hakenkreuzen, aber auch er blieb die Ausnahme. Ab 1939 stehen die Männer aus der Familie dann in Wehrmachtsuniform vorm Weihnachtsbaum. So schleichen sich Zeitgeschehen und Politik in die gewöhnlichen Festbilder. Das Subtile und Frappierende an diesen gewaltfreien Familienfotos ist, dass nicht auffällt, wer in der Familienkonstellation bei diesem Weihnachten eventuell abwesend ist.

Was meinen Sie damit?

Weiterhin sitzen die Familienmitglieder unterm Weihnachtsbaum, auf den Bildern davon ist jedoch unsichtbar, ob der angeheiratete jüdische Onkel oder die Sintiza Tante womöglich fehlt. Das macht diese Festbilder so perfide. Sie suggerieren Kontinuität und Zugehörigkeit. Gleichzeitig machen sie das, was im Hintergrund passiert, unsichtbar: Sie blenden aus, wer ausgeschlossen ist. Beim Betrachten dieser Festbilder muss man sich dazu denken, wer auf diesen Bildern nicht mehr dabei ist. Davon gibt es keine Bilder.

Fotografie stiftet also Gemeinschaft, indem sie das Gefühl des "Dabeigewesenseins" und der Zugehörigkeit zur feiernden Gruppe scheinbar objektiv belegt. Sie schließt aber auch immer Menschen aus, richtig?

Wir zeigen ab Februar 2026 eine neue Ausstellung im Kunstpalast Düsseldorf genau zu diesem Thema. In der Schau "Community. Fotografie und Gemeinschaft" präsentieren wir zum Beispiel auch ein Werk des senegalesischen Fotografen Omar Victor Diop. Er hat sich in ein Gruppenfoto hineinmontiert, auf dem weiße Menschen in den USA in den 1950er-Jahren Silvester feiern. Indem er sich in das Bild einschleicht, wird einem erst bewusst, dass es eine Gruppe nur aus weißen Menschen ist. In den 1950er-Jahren gab es in den USA noch die sogenannte Rassentrennung. In Diops Werk geht es um Fragen von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. In der Ausstellung zeigen wir viele unterschiedliche Werke aus verschiedenen Zeiten, die Antworten auf diese Fragen geben.

Auch heute noch fotografieren wir uns unterm Weihnachtsbaum. Welche Funktion haben Fotos von Festen für Gesellschaften heute?

Wir brauchen nach wie vor Fotografie, um uns unserer Zugehörigkeit zu vergewissern. Es reicht nicht, dass wir wissen, das ist meine Familie oder das ist mein enger Freundeskreis. Wir müssen uns das buchstäblich vor Augen führen. Aber heutzutage ist es nicht mehr nur wichtig, zusammen auf einem Bild zu erscheinen. Dieses Bild muss dann auch noch mit zahllosen anderen via Social Media geteilt werden. Wir senden jeden Tag aus unserem privaten Raum unsere privaten Gemeinschaften in die Welt.