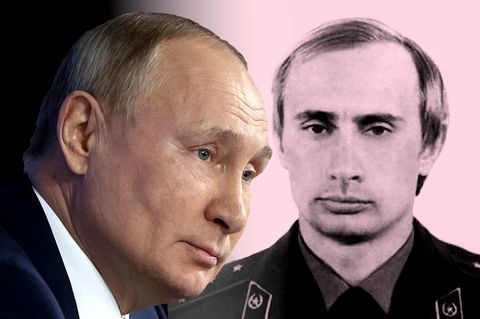

Kommenden Freitag treffen der US-amerikanische Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin zu einem Gipfel in Alaska zusammen, um über Friedenslösungen für die Ukraine zu verhandeln. Wolodymyr Selenskyj, Präsident des umkämpften Landes, wird vermutlich nicht anwesend sein.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gab es telefonische Kontakte zwischen den Präsidenten, persönlich sind sich Trump und Putin zuletzt 2019 im japanischen Osaka begegnet. Umso bedeutender sind die geplanten Gespräche am Ende dieser Woche.

Der Verhandlungsort in Alaska wurde mit Bedacht gewählt: Nur durch die 85 Kilometer breite Beringstraße ist der 49. Bundesstaat im äußersten Nordwesten des Kontinents von Russland getrennt. Putin muss für die Anreise lediglich über eigenes Staatsgebiet fliegen. Vor größeren Protesten brauchen sich die Staatschefs bei ihrem Treffen auch nicht zu fürchten, denn Alaska ist nicht nur abgelegen, sondern auch dünn besiedelt. In der Hauptstadt Juneau leben derzeit etwa 32.250 Einwohner. Die bevölkerungsdichteste Stadt ist Anchorage mit rund 290.000 Einwohnern. Für die Sicherheit des Gipfels sorgt US-Militär, das mehrere große Stützpunkte in der Region unterhält.

Nicht nur geografisch, auch historisch verbindet Alaska die Geschichte der beiden Staaten – denn vor wenigen Jahrhunderten war die Region noch unter Russkaja Amerika, Russisch-Amerika bekannt und wurde vom Zarenreich verwaltet.

Russische Kolonialherren in Amerika

Anfang des 18. Jahrhunderts schickt Zar Peter der Große den dänischen Marineoffizier Vitus Bering auf Entdeckungsreise. Er soll herausfinden, wie weit sich der asiatische Kontinent nach Osten erstreckt. Bering endeckt Alaska. Ab 1741 beansprucht das Russische Reich das Gebiet im Norden des amerikanischen Kontinents für sich. Zu jener Zeit leben dort rund 100.000 Indigene verschiedenster Gruppen, darunter die Aleuten, Inuit, Athabascaner, Yupik, Unangan und Tlingit.

Kurz nach der Entdeckung beginnen russische Händler die Region zu besiedeln, sie verdrängen oder unterwerfen nach und nach die nativen Völker. Die Gewinne aus dem Handel mit Pelzen von Seeottern festigen ihre Vorherrschaft. Schließlich wird die Russisch-Amerikanische Kompagnie (RAK) gegründet, um das Land zu verwalten. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Fünf Tage belagert etwa die Mannschaft des Pelzhändlers Grigori Schelichow 1784 die von Sugpiaq bewohnte Insel Kodiak. Dann stürmen die Russen das Eiland, metzeln Tausende – vor allem Frauen und Kinder – und versklaven die Männer.

Obwohl es vereinzelt zu Widerstand kommt, unterdrücken die Russen mehr als 100 Jahre lang die Indigenen, rauben das Land aus und bejagen die Otter, bis die Tierart Mitte des 19. Jahrhunderts beinahe vollständig ausgerottet ist. Zugleich ist die entlegene Kolonie nur schwer zu halten und zu versorgen. Russisch-Amerika wird für den Zaren Nikolaus I. zum Ballast. Er will sich auch an anderen Fronten behaupten, denn Russland strebt nach Weltgeltung und einem Zugang zum Schwarzen Meer, vor allem auch zum Mittelmeer, auf Kosten des schwächelnden Osmanischen Reiches.

Ab 1853 kämpft das Zarenreich gegen eine Allianz aus Großbritannien, Frankreich und dem Osmanischen Reich im Krim-Krieg. 1856 siegt die Koalition. Das unterlegene Russland ist nach Jahren des verbissen geführten militärischen Ringens finanziell ausgebrannt. Um das Defizit auszugleichen, plant Zar Alexander II., die Kolonie Alaska zu verkaufen. Doch werden die Verhandlungen durch den Amerikanischen Bürgerkrieg gestoppt. Und so schickt der Zar erst im Dezember 1866 den russischen Gesandten, Baron Eduard von Stoeckl, nach Washington.

Narr oder Visionär der Geschichte?

Für die amerikanische Seite verhandelt Außenminister William H. Seward. Nur wenige Wochen feilschen die Parteien, dann steht der Deal: Am 18. März 1867 unterzeichnen Seward und Stoeckl den Abtretungsvertrag – für 7,2 Millionen US-Dollar wechselt das gewaltige Gebiet den Besitzer.

Aber nicht alle Amerikaner feiern den territorialen Gewinn. Einige Skeptiker bezeichnen Seward öffentlich als Narren, er habe ein völlig wertloses Territorium gekauft. Zeitungen titeln: "Sewards Eiskammer", "Sewards Torheit", "Walrussia", "Gefriertruhe" oder "Eisbärengehege".

Doch die Kritiker verstummen spätestens 1897, als Gold in Alaska gefunden wird. "Seward muss ein unglaublicher Visionär gewesen sein. Obwohl er niemals dort war, konnte er vorhersehen, welche Bedeutung dieses Stück Land für die USA bekommen sollte", so die US-Historikerin Orienne First Denslow im Deutschlandfunk Kultur. Das Gebiet entpuppt sich als ressourcenreiche Schatzkammer: Nicht nur Gold findet sich in Alaska. Bald werden dort Kupfer, Platin, Zink, Blei und Erdöl gefördert. Alaska verfügt wahrscheinlich noch immer über Ölreserven von Milliarden Barrel.

Ein wunder Punkt für die Russen

Die offizielle Übergabe zwischen dem Zarenreich und den USA findet am 18. Oktober 1867 in der kleinen Hafenstadt Sitka statt. Ein Marinesoldat des Zaren holt die russische Flagge ein. Doch der Stoff bleibt hängen und zerreißt. (Die Ehefrau des russischen Gouverneurs soll darin ein böses Omen gesehen und in Ohnmacht gefallen sein.) Dann lässt der befehlshabende US-Kapitän, George F. Emmons, die US-Flagge hissen – aus Russisch-Amerika wird offiziell Alaska.

Die wenigen Hundert Russen, die damals in der Region leben, erhalten nach der Übergabe die Möglichkeit, innerhalb von drei Jahren ins Zarenreich zurückzukehren oder die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Heute leben noch einige Tausend Menschen mit russischen Wurzeln in Alaska, auch Ortsnamen wie Nikolaevsk oder Ninilchik künden von diesem Vermächtnis.

Bis heute bewerten einige Historiker den Verkauf Alaskas als einen "der größten Fehler der Geschichte" Russlands. Öffentlich haben Putin-Vertraute wie Oleg Matwejtschew oder Wjatscheslaw Wolodin in letzter Zeit sogar die Rückgabe Alaskas an Russland gefordert.

"Bitte verkauf uns nicht zurück!"

Am Mittwoch gab das Weiße Haus offiziell bekannt, dass die Gespräche zwischen Trump und Putin auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in der Nähe von Anchorage stattfinden werden. Die liegt nördlicher als Oslo oder St. Petersburg, obwohl die größte Stadt Alaskas, zum südlichen Teil des Bundesstaates gehört.

Der Luftwaffenstützpunkt am Fuße der Chugach Mountains existiert seit 1940 und diente während des Kalten Krieges als entscheidendes strategisches Bollwerk gegen die Sowjetunion. Von dort aus werden sowjetische Aktivitäten im Nordpazifik und im Arktisraum überwacht, um russische Flugzeuge in der Grenzregion abfangen und nukleare Angriffe frühzeitig erkennen zu können. Heute sind mehr als 30.000 US-Soldaten auf der Basis stationiert.

Laut einem Bericht des "Guardian" sind die Einwohner von Anchorage angesichts des Besuchs hin- und hergerissen. "Wir wollen nichts mit dem zu tun haben, was dort passiert", sagt eine Anwohnerin der Zeitung. Nachdem Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus irrtümlich erklärt hatte, er reise für das Treffen mit Putin "nach Russland", sind manche in Anchorage besorgt. "Bitte verkauf uns nicht zurück", sagt die Anwohnerin.