Um die Menschenopfer der Maya, der schillernden mesoamerikanischen Hochkultur, kreisen viele Mythen. Über das berühmte Machtzentrum Chichén Itzá im Süden von Mexiko haben Forschende jetzt neue Erkenntnisse gewonnen. Anders als bislang vielfach angenommen, wurden dort wohl keineswegs vor allem Mädchen und junge Frauen rituell geopfert, wie ein Forscherteam vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie im Fachmagazin "Nature" berichtet. Zudem deutet eine sehr enge verwandtschaftliche Verbindung zwischen einigen Geopferten auf den Schöpfungsmythos der Maya hin.

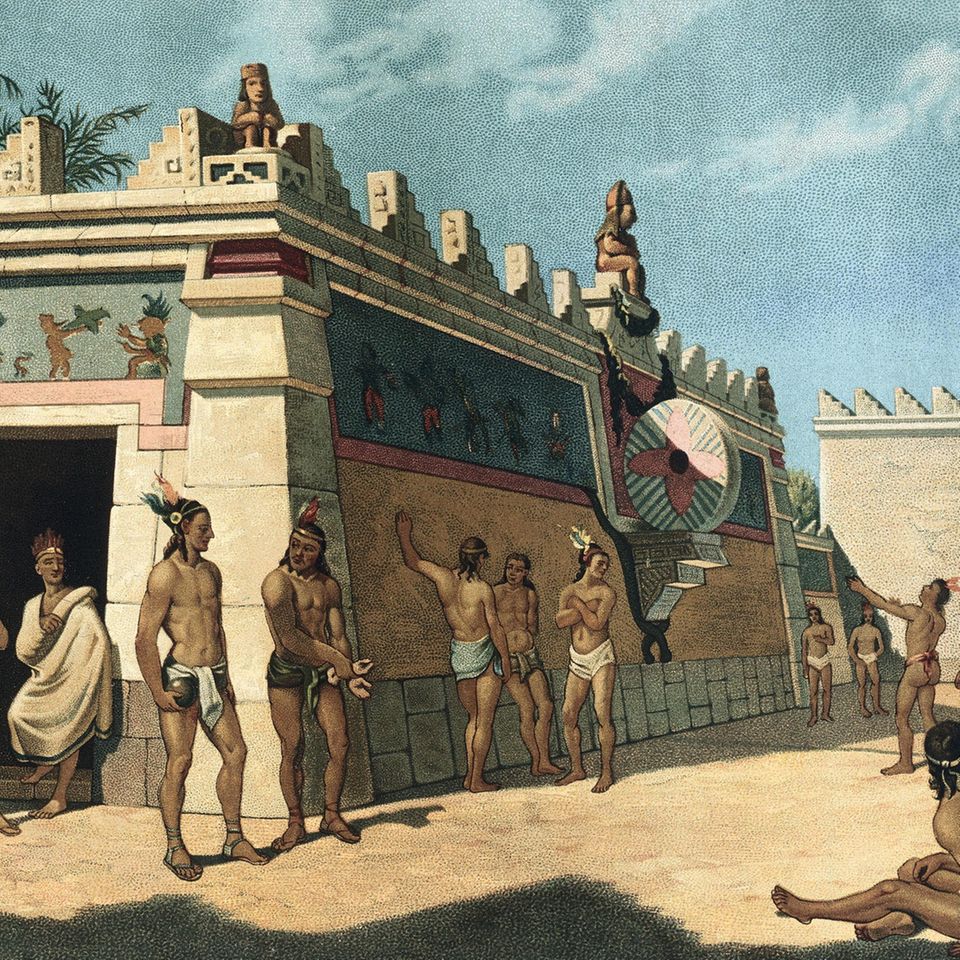

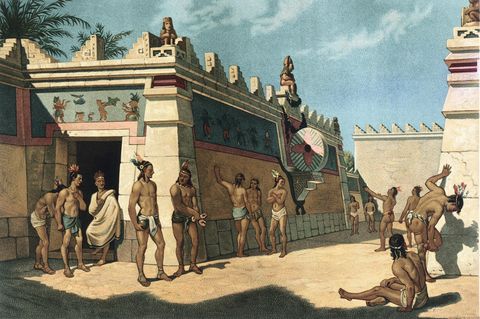

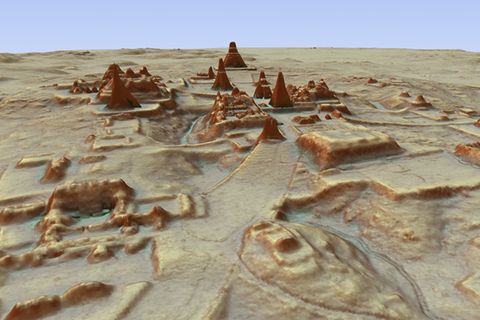

So berühmt wie die Maya-Stadt Chichén Itzá auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán ist kaum eine andere archäologische Stätte Amerikas. In der Phase zwischen dem Zusammenbruch der klassischen Maya-Reiche und der Ankunft der spanischen Eroberer um 1500 hatte sie sich zu einem bevölkerungsreichen und politisch mächtigen Zentrum entwickelt. Zu ihrer monumentalen Architektur gehören neben vielen Tempeln und Pyramiden auch mehr als ein Dutzend Ballspielplätze.

Zahlreich vorhanden sind zudem Belege für rituelle Tötungen – es gibt Nachweise in Form von Überresten der Geopferten und in bildlichen Darstellungen. Die Funde und Quellen deuten darauf hin, dass Menschenopfer im rituellen Leben von Chichén Itzá von zentraler Bedeutung waren. Die genauen Umstände und Zwecke der Opferungen seien aber immer noch rätselhaft, hieß es vom Max-Planck-Institut. Ziele der Rituale waren vermutlich etwa, bessere Ernten oder ergiebigeren Regen herbeizuführen.

Die Geopferten waren jung, männlich – und sie lebten eng zusammen

Ein Großteil der Geopferten waren Kinder oder Jugendliche. Bislang habe man vermutet, dass es sich dabei vor allem um Mädchen und junge Frauen handelte. Neuere Forschungen hatten aber bereits nahegelegt, dass viele der älteren Heranwachsenden männlich waren.

Das Team vom Max-Planck-Institut analysierte nun die Überreste von 64 rituell bestatteten Kindern aus einer 1967 entdeckten unterirdischen Kammer – wahrscheinlich einer früheren Wasserzisterne, Chultún genannt. Das Chultún wurde demnach mehr als 500 Jahre lang genutzt, vom 7. bis zum 12. Jahrhundert, vor allem während der politischen Blütezeit von Chichén Itzá zwischen 800 und 1000. Alle 64 Kinder waren männlich, wie die Forschenden berichten. In elf Fällen seien je zwei der Jungen eng verwandt gewesen – also insgesamt 22 Heranwachsende. Aus den festgestellen Ernährungsmustern ließ sich ableiten, dass sie wahrscheinlich im selben Familiennetzwerk aufwuchsen – möglicherweise sogar im gleichen Haushalt.

Wahrscheinliches Vorbild: die mythischen Zwillinge

"Überraschenderweise haben wir auch zwei eineiige Zwillingspaare identifiziert", sagte eine Wissenschaftlerin des Leipziger Teams. Zusammengenommen deuten die Ergebnisse den Forschenden zufolge darauf hin, dass verwandte männliche Kinder wahrscheinlich paarweise für Rituale ausgewählt wurden.

Zwillinge nähmen in den Schöpfungsmythen und im spirituellen Leben der damaligen Maya einen besonderen Platz ein, hieß es zur Erläuterung. Im "Buch des Rates" (Popol Vuh) der Quiché-Maya seien Zwillingsopfer ein wiederkehrendes Thema. Etwa bei der Geschichte der Zwillinge Hun und Vucub Hunahpú, die in die Unterwelt hinabsteigen und von Göttern getötet werden. Zudem werden die Zwillingssöhne von Hun Hunahpú als Heldenbrüder verehrt und seien in der klassischen Maya-Kunst allgegenwärtig.

Auch das Drama der Kolonialzeit ist ablesbar an den Körpern

Aus den genetischen Analysen – ergänzt um solche heute lebender Nachfahren – konnte das Forschungsteam auch noch andere wichtige Schlüsse ziehen, die die Auswirkungen von Epidemien der Kolonialzeit auf indigene Bevölkerungsgruppen Mesoamerikas bis heute betreffen. Demnach veränderten sich die Immunsysteme der Menschen durch Selektion hin zu genetischen Varianten, die vor einer Salmonellen-Infektion schützen.

Im 16. Jahrhundert sank die Zahl der Einheimischen in Mexiko von 10 bis 20 Millionen auf nur noch etwa 2 Millionen, unter anderem durch eingeschleppte Infektionskrankheiten wie Pocken, Masern, Mumps, Grippe, Malaria und Typhus. Zu den schwerwiegendsten Epidemien gehörte die Cocoliztli-Epidemie von 1545, die wahrscheinlich durch Salmonellen verursacht wurde. So tragen die Maya, das legen die Ergebnisse der Untersuchung nah, noch heute die genetischen Narben dieser Epidemien aus der Kolonialzeit in sich.