Visionärin, Feministin, Widerstandskämpferin, Ausnahmekünstlerin – und Faschistin? Die Regisseurin Helene Bertha Amalie "Leni" Riefenstahl gehört zu den umstrittensten Persönlichkeiten der Filmgeschichte, gleichzeitig bewundert und vielfach kritisiert.

Hollywood-Größen wie George Lucas und Quentin Tarantino feierten ihre Regie-Arbeit, Jodie Foster wollte ihr Leben einst auf die Kinoleinwand bringen. Neuere Biografien und Dokumentation dagegen porträtieren Riefenstahl als skrupellose Karrieristin, die einen Pakt mit dem NS-Regime einging und diesen zu ihrem Vorteil zu nutzen wusste.

Leni Riefenstahl: Erst gefeiert, dann umstritten

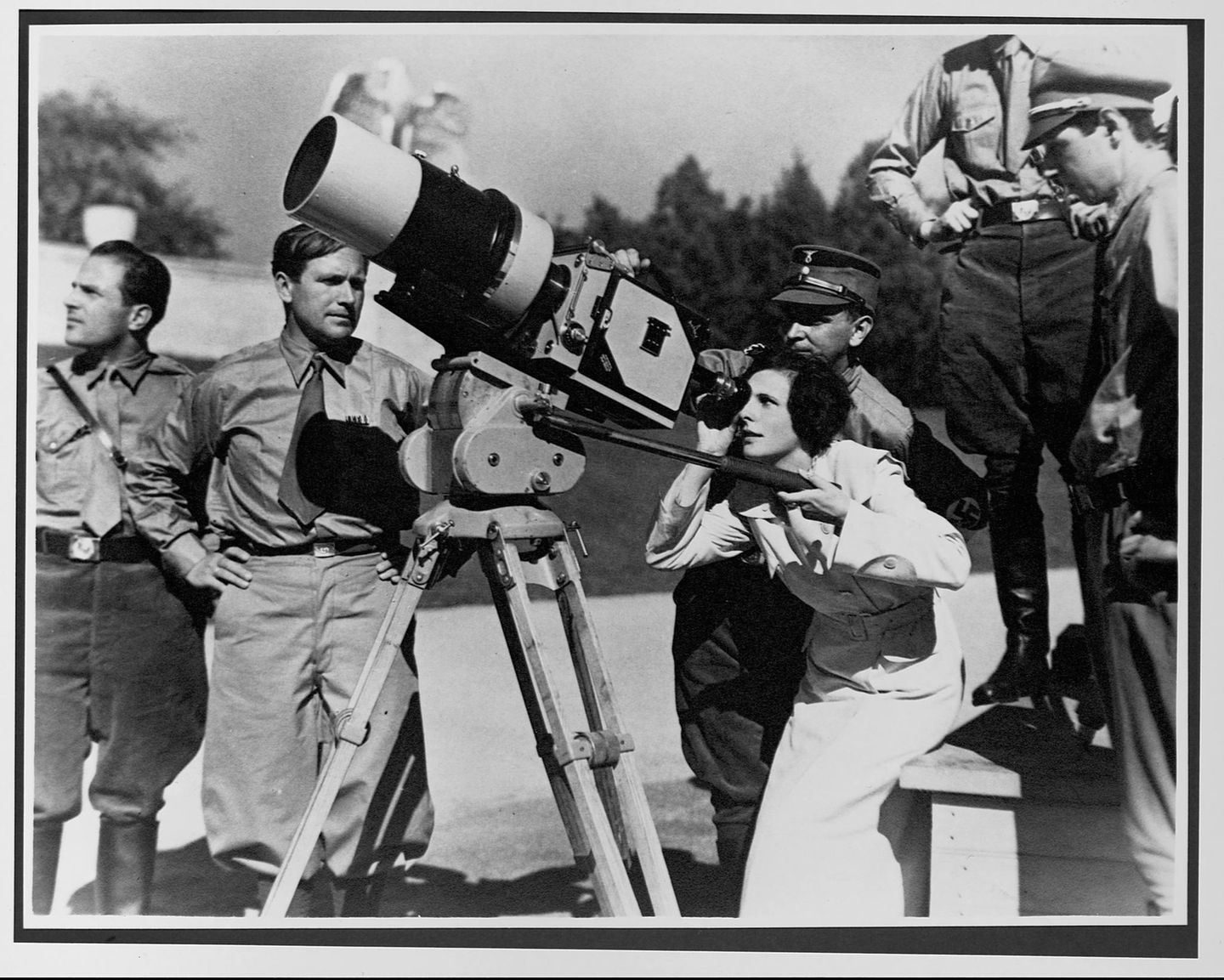

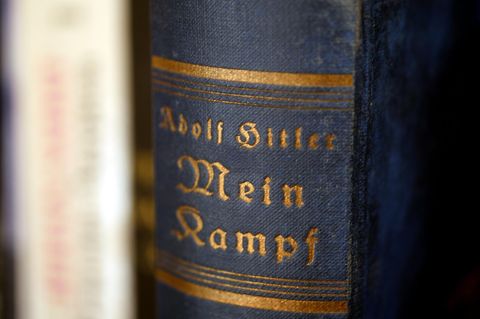

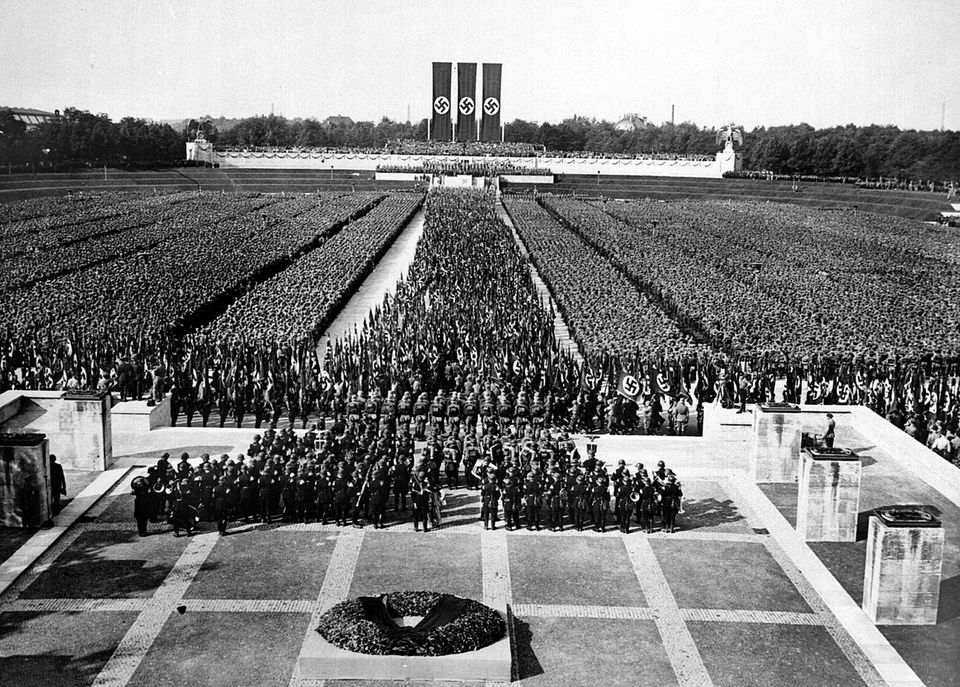

Riefenstahl drehte im Auftrag Hitlers zwischen 1933 und 1935 Filme über die NSDAP-Reichsparteitage in Nürnberg. Sie setzte den "Führer" und die gigantischen Aufmärsche in Szene, filmte die Reden der NS-Größen, die gegen Juden hetzten und die "Reinheit des deutschen Volkes" forderten. So schuf Leni Riefenstahl Propagandawerke, die ein positives, hochkulturelles Bild des NS-Regimes zeichneten und Millionen Menschen beeindruckten.

Zudem profitierte die Regisseurin von der Nähe zum NS-Führungszirkel, wurde reich und berühmt. Zwar erklärte sie nach dem Krieg immer wieder, sie sei unpolitisch und bei ihren Filmen sei es ausschließlich um die Kunst gegangen. Kritiker dagegen bezeichneten ihre Werke als "Rattenfänger-Filme", sie selbst als Manipulatorin und "eine der wichtigsten Propagandisten des Nationalsozialismus".

Vom Tanz zum Film

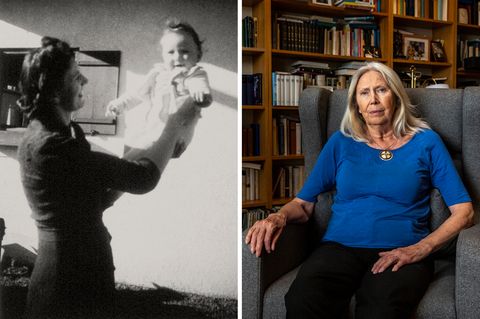

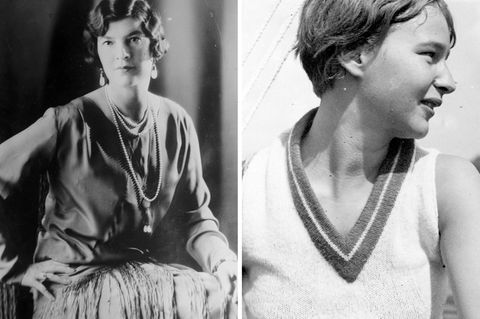

1902 in Berlin geboren, wurde Leni Riefenstahl von der autoritären Gewalterziehung ihres Vaters geprägt. Einmal soll er sie als Kind einfach ins Wasser geworfen haben, damit sie schwimmen lernte. Von früh an gedemütigt, strebte sie nach Anerkennung, nach Ruhm und Prominenz. Heimlich nahm sie Tanzstunden, wollte Karriere als Ausdruckstänzerin machen. 1923 gab sie ihr Debüt – scheiterte aber schnell. Ein Kritiker bezeichnete ihre Darbietung als "wundervolle Attrappe", also als Täuschung.

Ihr Geliebter finanzierte ihr daraufhin den Einstieg ins Filmgeschäft: Sie spielte in einer Reihe von Bergfilmen mit, drehte unter Extrembedingungen. Einmal stürzte sie mit einem Seil 15 Meter tief in eine Gletscherspalte, setzte sich bei minus 20 Grad Erfrierungen aus.

Hitlers Lieblingsregisseurin

Im März 1932 kam das Melodram "Das blaue Licht" ins Kino. Leni Riefenstahl spielte nicht nur die weibliche Hauptrolle, der Abspann nennt sie auch als Mitarbeiterin bei Drehbuch und Regie. Im Mai trafen sich Riefenstahl und Hitler: Der NSDAP-Führer und passionierte Kinogänger war von Riefenstahls Arbeit beeindruckt – und erklärte ihr, sie zu "seiner Regisseurin" machen zu wollen, sobald er an der Macht sei.

Tatsächlich erhielt Leni Riefenstahl im Mai 1933 den Auftrag, den kommenden Reichsparteitag der NSDAP in Szene zu setzen. Auch in den beiden folgenden Jahren drehte sie Filme von den Propagandaveranstaltungen: So entstand die Parteitags-Trilogie "Der Sieg des Glaubens", "Triumph des Willens" und "Tag der Freiheit! Unsere Wehrmacht". Schließlich übernahm sie die Arbeit an einer Doku über die Olympischen Spiele in Berlin 1936.

Hitler gegenüber zeigte Riefenstahl große Bewunderung. 1937 erklärte sie in einem Interview mit einer US-amerikanischen Zeitung: "Für mich ist Hitler der größte Mann, der jemals gelebt hat. Er ist wirklich tadellos, so einfach und außerdem so erfüllt von männlicher Kraft."

Riefenstahls Filme und der Nationalsozialismus

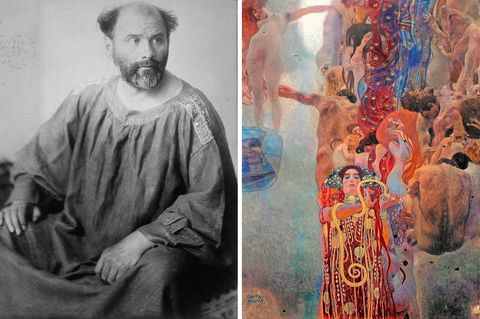

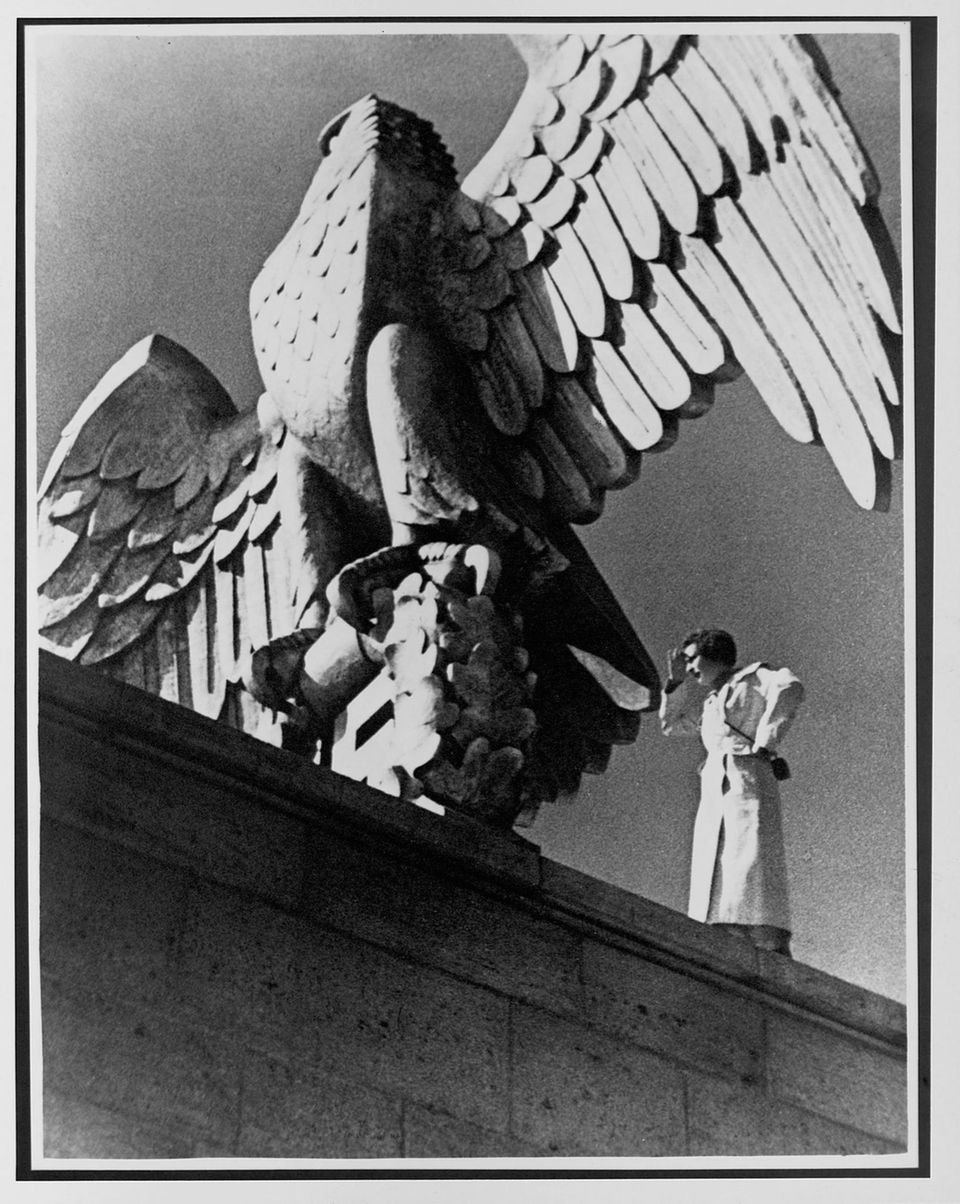

Leni Riefenstahl entwickelte eine neue Ästhetik, verwendete ungewöhnliche Kameraperspektiven und modernste Technik. Ihre Bildsprache beschwor Kraft und Dynamik des Körpers und passte damit hervorragend zum nationalsozialistischen Menschenideal. Riefenstahl bewunderte die "Harmonie, die ausgestrahlt wird, wenn sich äußere Schönheit mit der inneren Schönheit verbindet" – während ihre Filme durch die Verherrlichung vermeintlich gesunder, soldatischer Körper die "Harmonie" der nationalsozialistischen Lebenswelt erst konstruieren und inszenieren.

Immer wieder profitierte die Regisseurin davon, dass die Nationalsozialisten keinen Aufwand scheuten, um spektakuläre Bilder zu erzeugen – und von Ideen anderer. So errichtete Albert Speer für den Reichsparteitag 1934 einen Aufzug, von dem aus Leni Riefenstahls Kameramänner spektakuläre Aufnahmen von 700.000 Marschierenden aus der Vogelperspektive machen konnten. Und Hans Ertl, ein glühender Nazi, erfand für die Olympischen Spiele die Katapultkamera, um Läufer filmisch auf der Bahn zu verfolgen und aufzunehmen.

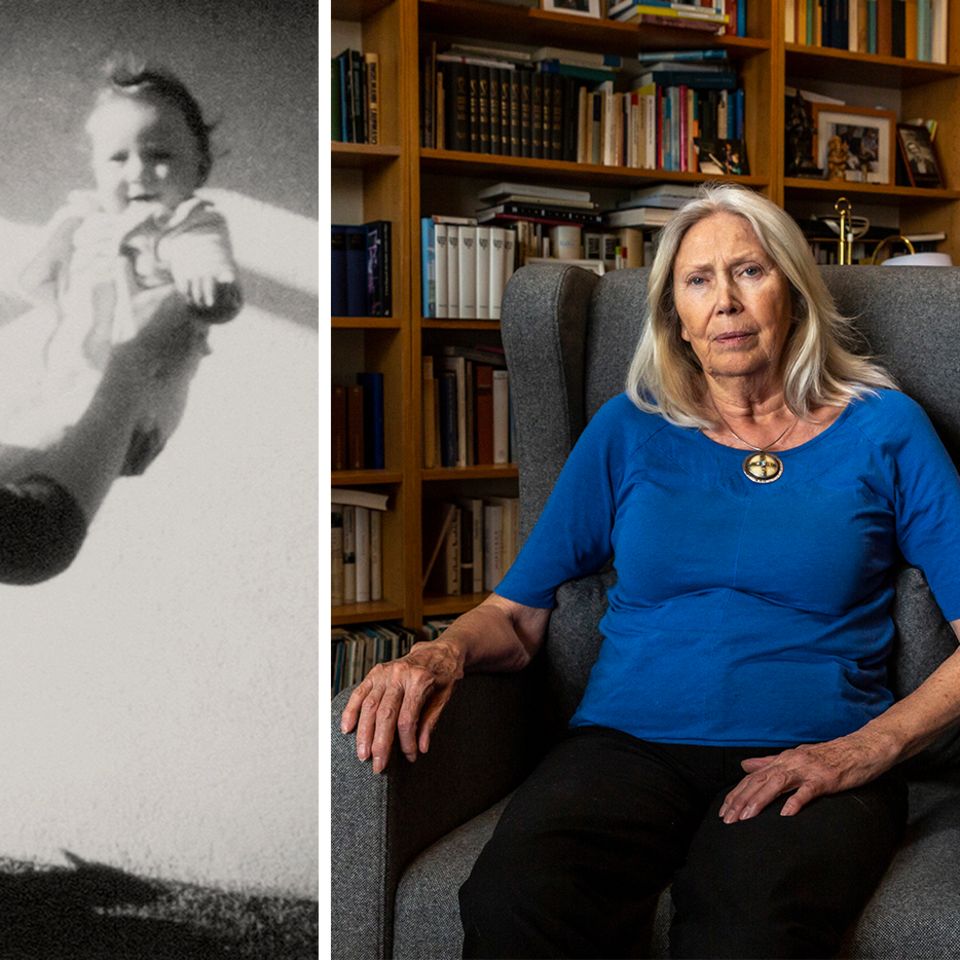

Bis heute umstritten ist Riefenstahls Rolle bei der gescheiterten Zusammenarbeit mit dem avantgardistischen Regisseur Willy Zielke: Für ihren Olympia-Film verantwortete er den sogenannten Prolog, den er mit aufsehenerregenden Aktaufnahmen in Griechenland drehte. Doch es kam zu Differenzen. Nach den Dreharbeiten wurde Zielke in eine Psychiatrie eingewiesen und später zwangssterilisiert. Leni Riefenstahl ließ seinen Namen aus dem Abspann des Films entfernen. Zielke vermutete Riefenstahl hinter der Zwangseinweisung, ihre Biografin Nina Gladitz stützte diese Behauptung, die Regisseurin habe auf Zielkes Einweisung "hingearbeitet", weil sie in ihm einen Rivalen sah.

Riefenstahls Wirken im Zweiten Weltkrieg

Unmittelbar nach Kriegsausbruch beauftragte die Reichskanzlei Riefenstahl, das Vorrücken der Wehrmacht in Polen zu dokumentieren. Nach dem Krieg behauptete die Regisseurin zwar, von den Verbrechen der Nazis nichts mitbekommen zu haben, Fotos beweisen allerdings, dass sie und ihr Filmteam am 12. September 1939 in der Kleinstadt Końskie Zeugen eines Massakers von Wehrmachtssoldaten an jüdischen Einwohnerinnen und Einwohnern wurden.

In der Doku "Riefenstahl" aus dem Jahr 2024 zeigt Regisseur Andreas Veiel sogar, dass die Filmemacherin möglicherweise den Tod der Juden mitausgelöst hat: Demnach soll Leni Riefenstahl für die Dreharbeiten in der Stadt – so steht es im Brief eines Adjutanten – auf dem Marktplatz die Regieanweisung gegeben haben: "Aber die Juden müssen da weg." Daraufhin sei es zu einem Tumult gekommen, infolgedessen Wehrmachtssoldaten die Juden niedergeschossen hätten.

Fest steht: Leni Riefenstahl ließ sich nach wenigen Wochen von ihrem Fronteinsatz entbinden. Stattdessen widmete sie sich Dreharbeiten für ihre Verfilmung der Oper "Tiefland". Dafür forderte sie 50 Sinti und Roma als Komparsen aus einem Internierungslager an. Nach dem Krieg behauptete sie, alle Darstellerinnen und Darsteller wiedergetroffen zu haben. In Wahrheit allerdings wurden zahlreiche Komparsen nach Auschwitz deportiert und ermordet, wie Nina Gladitz nachweisen konnte. Erst 1954 kam "Tiefland" in die Kinos.

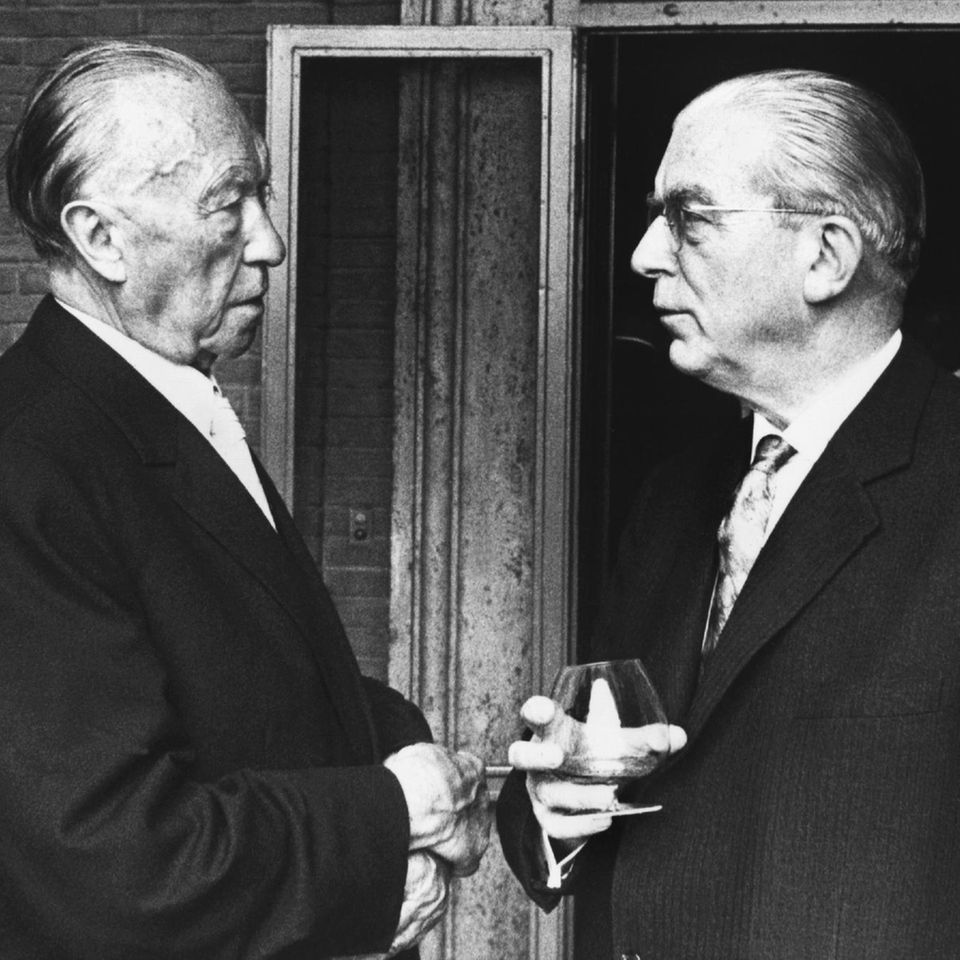

Haft und Hausarrest nach Kriegsende

Nach dem Krieg verbrachte Leni Riefenstahl, die im April 1945 in ihrem Haus bei Kitzbühel festgenommen worden war, kurze Zeit in Haft und unter Hausarrest. Ein Entnazifizierungsverfahren bescheinigte der Regisseurin: "Für die NSDAP Propaganda zu treiben, lag ihr gänzlich fern." Riefenstahl wurde als "Mitläufer" eingestuft.

Tatsächlich war Leni Riefenstahl nie Mitglied der NSDAP. Die Biografin Nina Gladitz schreibt dazu, die Nationalsozialisten hätten auch kein Interesse daran gehabt, die berühmte Regisseurin zu ihrem Mitglied zu machen. "Denn damit hätten sie ihr attraktives Aushängeschild für ihre Lügenpropaganda im Ausland unglaubwürdig gemacht." Riefenstahl tourte 1938 mit ihrem Olympia-Filmdurch Europa – als Botschafterin für ein vermeintlich friedfertiges Deutschland.

Riefenstahls Leben in der Nachkriegszeit

Ihre Karriere als Regisseurin war vorbei. Aufgrund ihrer Nähe zum NS-Regime konnte sie keine weiteren Filmprojekte mehr finanzieren. Permanent war sie mit Vorwürfen aufgrund ihrer Vergangenheit konfrontiert: Mehr als 50 Prozesse soll sie wegen Rufmordes geführt haben.

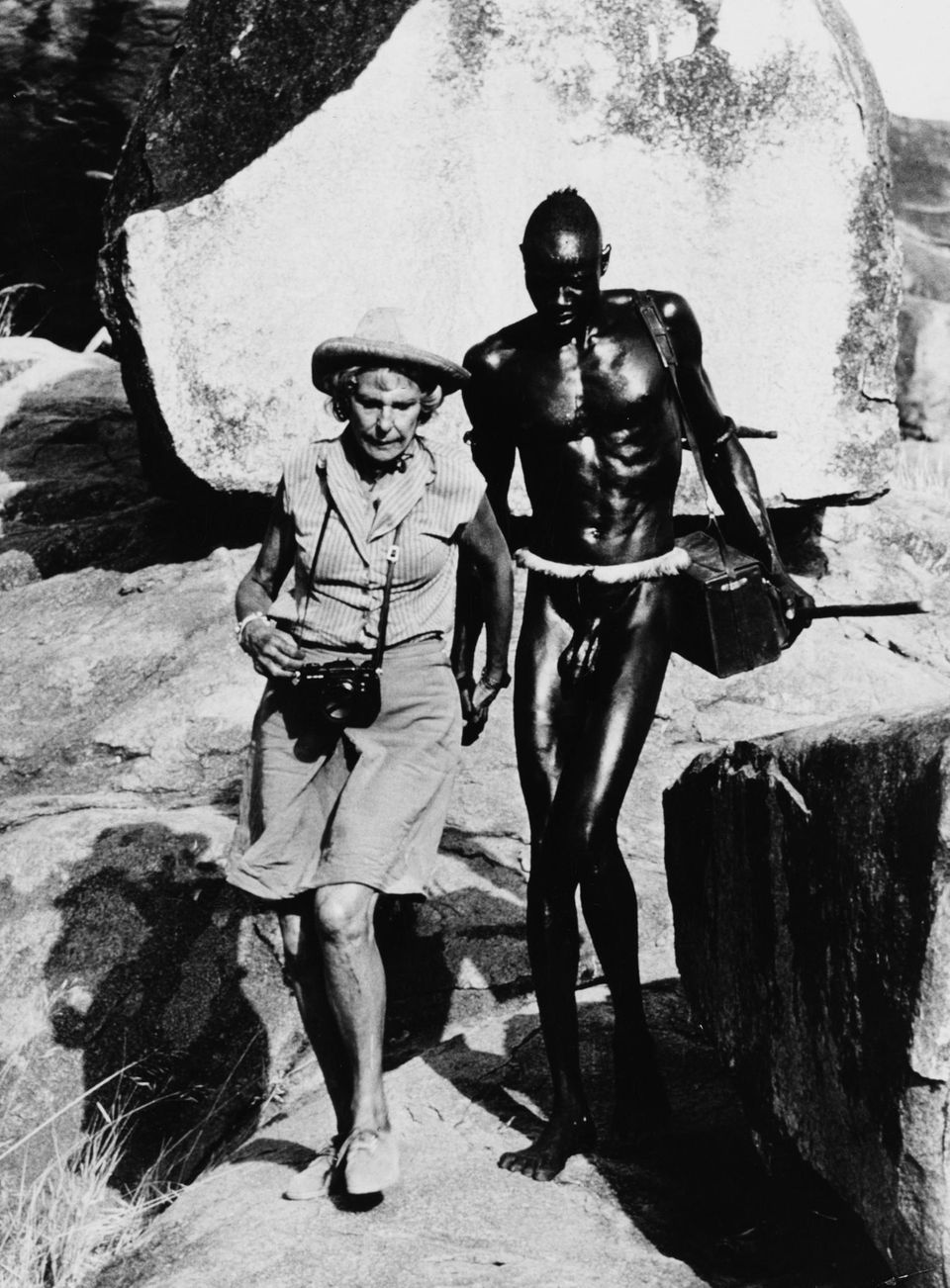

Als schillernde Persönlichkeit sorgte sie weiterhin für Aufmerksamkeit: Sie lebte mit einem 40 Jahre jüngeren Lebensgefährten am Starnberger See, reiste in den 1960er- und 70er-Jahren immer wieder in den Sudan, um dort Angehörige der Nuba zu fotografieren, gab gefragte Bildbände heraus. Noch mit 70 machte sie einen Tauchschein, nahm Fische und Korallen auf und stellte 2002 die Unterwasser-Doku "Impressionen unter Wasser" fertig. Ein Jahr später starb sie, im Alter von 101 Jahren. Ihre Filme aber legen weiter Zeugnis davon ab, dass es im Unrechtsstaat keine reine, unschuldige Ästhetik gibt.