Todesursache: tuberkulöse Meningitis. Am 24. Mai 1941 starb Patrick O’Connell in einem Kriegsgefangenenkrankenhaus in Berlin. Der 59-jährige Ire hatte als Infanterist für die britische Armee in Frankreich gegen die Deutschen gekämpft, war in Gefangenschaft geraten und musste für die Wehrmacht im besetzten Polen in einer Waffenfabrik Zwangsarbeit verrichten, bevor er an Tuberkulose erkrankte.

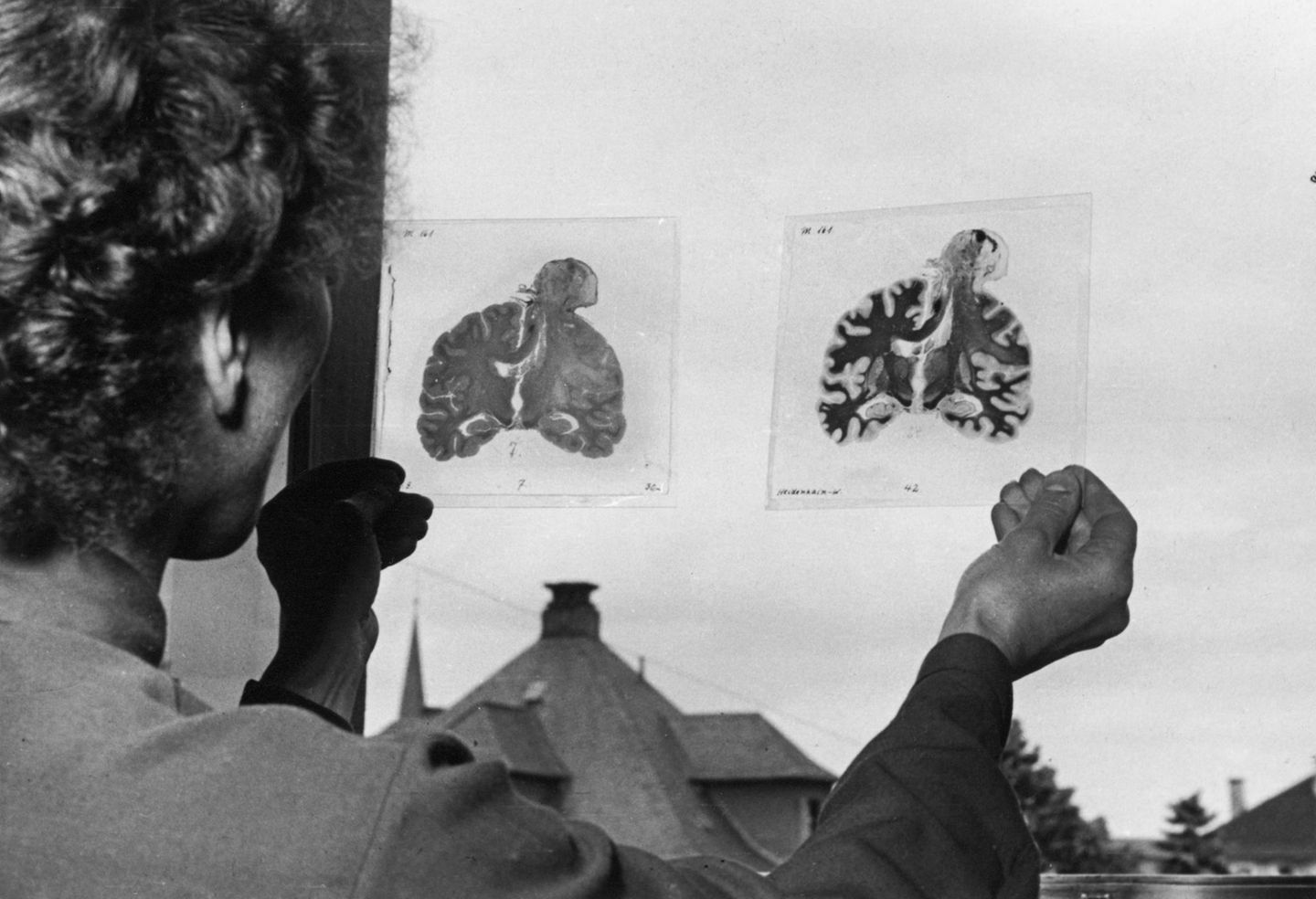

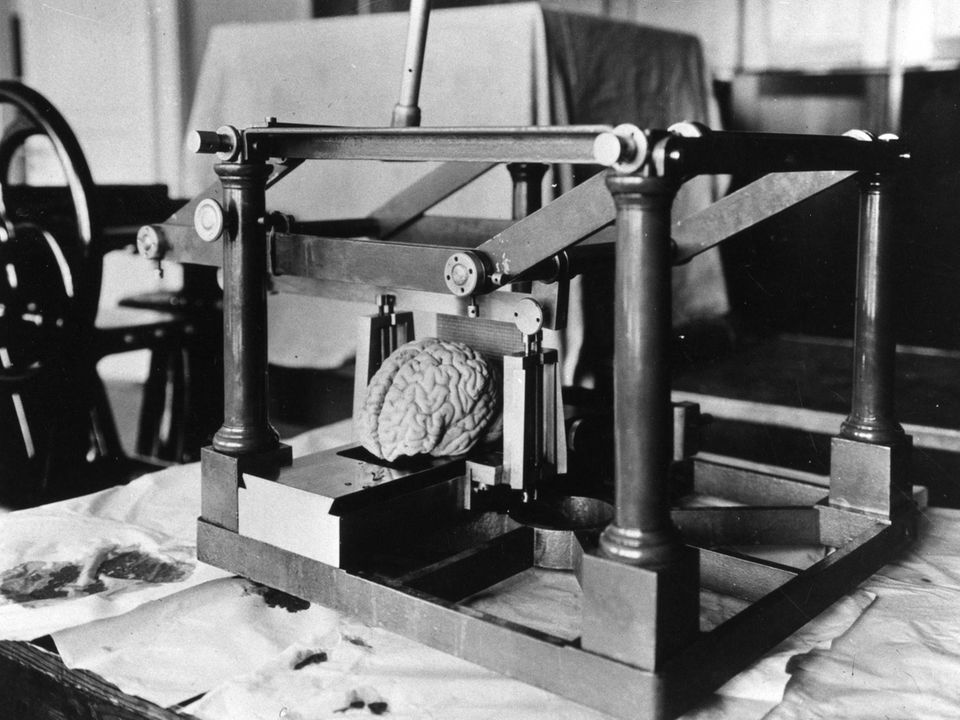

Seine Leiche wurde auf dem Garnisonsfriedhof in Berlin beigesetzt. Allerdings ohne sein Gehirn. Das landete unter der Kennzeichnung M535 am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin bei dem Mediziner Julius Hallervorden. Hunderte Gehirne sammelte der Neurologe – um Proben zu entnehmen, dünne Hirnschnitte zu konservieren und sich an, wie er es beschrieb, "schönen Geisteskrankheiten" zu ergötzen.

Auch zivile Personen wurden zu Forschungsopfern

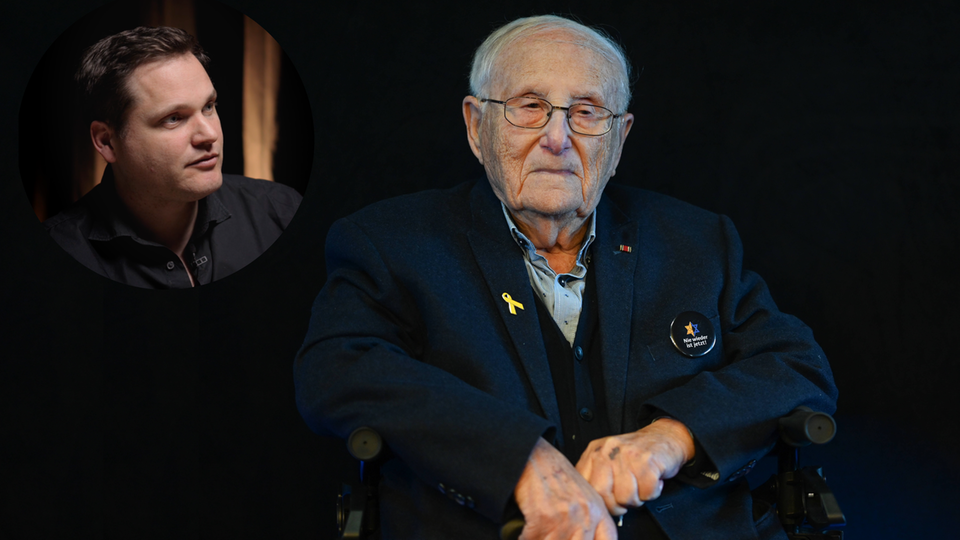

"Die Hirnforschung war fester Bestandteil der Zwangsforschung im Nationalsozialismus, viele Opfer wurden bisher aber übersehen", sagt der britische Medizinhistoriker Professor Paul Weindling von der Oxford Brookes University. Denn die Nationalsozialisten missbrauchten nicht nur die sterblichen Überreste von Opfern der "Euthanasie"-Morde, sondern auch die von Kriegsgefangenen aus Frankreich, Belgien, Großbritannien, Polen und der Sowjetunion, von polnischen Juden und von zivilen Opfern unter deutscher Besatzung.

Weindling gehört zu den Mitinitiatoren der neuen digitalen Datenbank "Victims of Biomedical Research under National Socialism": Historikerinnen und Historiker haben im Auftrag der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und der Akademie der Wissenschaften Leopoldina die Identität von mehreren Tausend Menschen ermittelt, die zu Forschungsopfern wurden, und zahlreiche ihrer Biografien nachgezeichnet. Wie im Fall des Patrick O’Connell waren die menschlichen Präparate zuweilen lediglich mit Nummern versehen. "Es ist wichtig, den Namen jeder einzelnen Person herauszufinden und nachzuvollziehen, was mit ihren Überresten geschehen ist", sagt Weindling. "So geben wir den Opfern ein Stück ihrer Identität zurück."

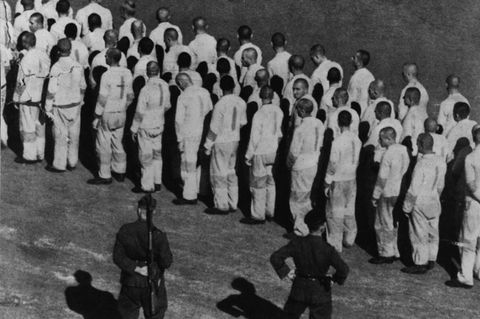

Im Nationalsozialismus wurden Wissenschaftler der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und vieler anderer Forschungseinrichtungen zu Profiteuren des Regimes – und zu Mittätern. Sie bezogen Gehirne und andere Organe über weit verzweigte Netzwerke: "Militärpathologen wählten nach der Autopsie eines Leichnams Gehirne aus und schickten diese etwa zu den Kaiser-Wilhelm-Instituten nach Berlin oder München", beschreibt Weindling.

So gelangte auch das Gehirn des an einem Herzinfarkt verstorbenen französischen Unteroffiziers Paul Hemsi Ende 1940 an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Psychiatrie nach München. Dort entnahm ein Neuropathologe 14 Gewebeschnitte.

Manche Organe legten auf ihrem Weg mehrere Tausend Kilometer zurück, kamen aus Polen, der Ukraine, Russland, Griechenland und selbst Nordafrika an deutsche Institute. Dazu trug auch die von Heinrich Himmler gegründete "Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe" der SS bei. Im KZ Dachau führte sie im Auftrag der Luftwaffe tödliche Experimente mit Unterdruck und Unterkühlung durch; im KZ Natzweiler-Struthof erprobte sie Kampfgase an Menschen. Dadurch hatte die Einrichtung auch einfachen Zugang zu Leichen.

Das Ziel: die weltgrößte Sammlung von Gehirnpräparaten

Woher die Organe stammten, spielte für viele Wissenschaftler keine Rolle. "Julius Hallervorden wollte am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin die weltgrößte Sammlung von Gehirnpräparaten aufbauen", sagt Weindling. "Für ihn zählte einzig, dass genug Nachschub in Berlin eintraf." In seiner Forschung beschäftigte sich Hallervorden etwa mit den Effekten von Fleckfieber, durch Läuse übertragenen Typhus und anderen Erkrankungen auf das Gehirn. Die Erkenntnisgewinne dieser Forschungen seien aber, so urteilt Weindling, überschaubar geblieben.

Neben Gehirnen sammelten Forscher auch andere Organe und menschliche Überreste: aus Auschwitz etwa unterschiedlich farbige Augen von Sinti und Roma sowie Hoden von KZ-Häftlingen, die man Strahlenexperimenten unterzogen hatte.

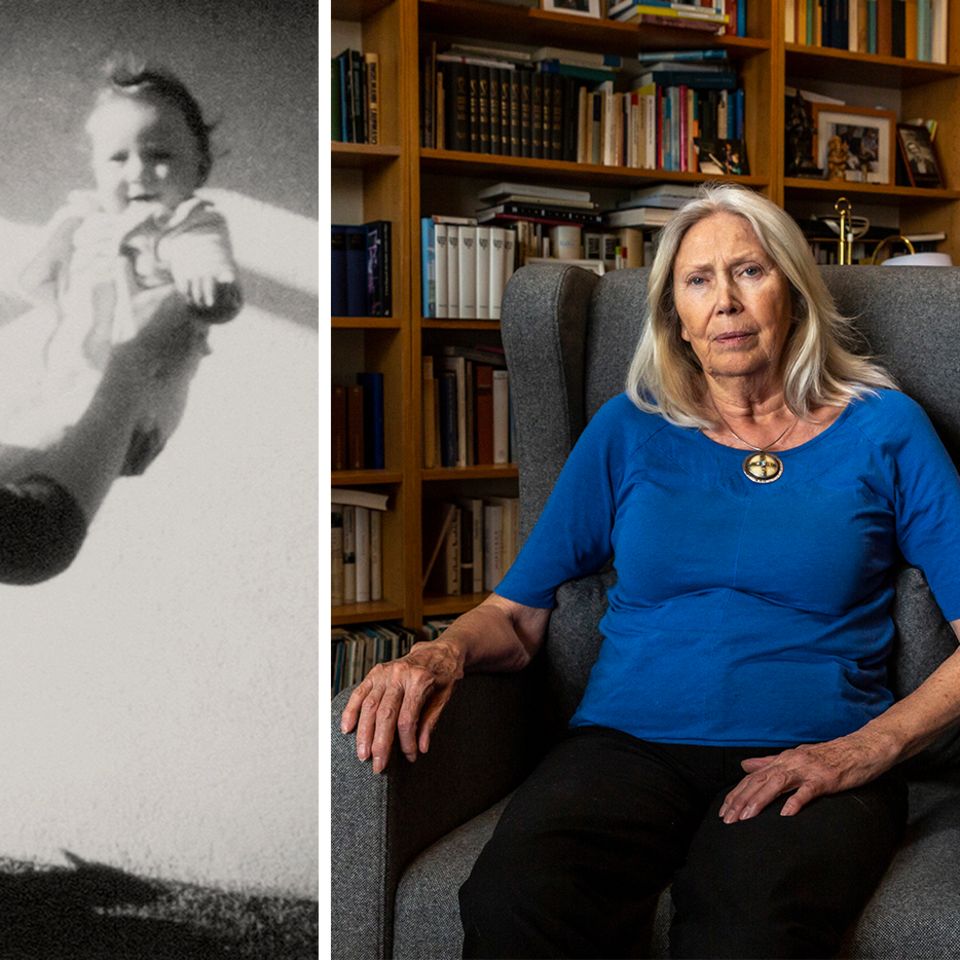

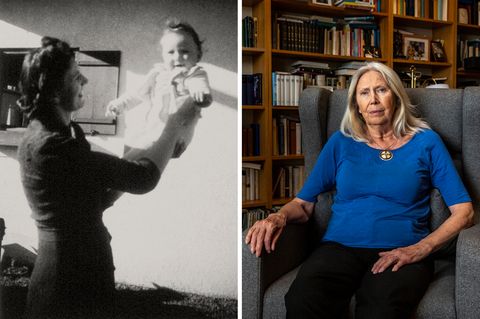

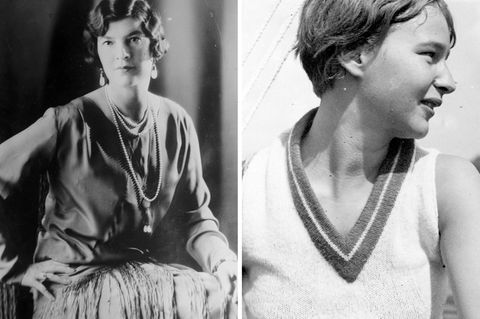

Manchmal verwendeten Institute auch ganze Körper: Als die Polin Krystyna Wituska im April 1943 wegen Spionage und Vorbereitung des Hochverrats zum Tode verurteilt und Monate später enthauptet wurde, ging ihr Leichnam an das Anatomische Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Dort verwendeten Wissenschaftler ihn für Lehrzwecke, vermutlich zum Studium des Muskelsystems. Und der Körper von Irene Wosikowski, Widerstandskämpferin in der Résistance, landete 1944 in der Anatomischen Abteilung der Universität Berlin.

Vor allem die Gehirne von NS-Forschungsopfern blieben teils noch für Jahrzehnte Bestandteil wissenschaftlicher Sammlungen. Das Präparat M535, das Gehirn des Iren Patrick O’Connell, wurde Mitte der 1960er-Jahre an das Frankfurter Max-Planck-Institut für Gehirnforschung überstellt. Heute ist sein Verbleib ungeklärt. Die 14 Gewebeproben des Gehirns von Paul Hemsi im Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, dem früheren Kaiser-Wilhelm-Institut, entdeckten Forschende erst bei einer Überprüfung der Hirngewebesammlung 1989/90 wieder. Sie wurden auf dem Waldfriedhof der Stadt beigesetzt.

Noch immer werden in Forschungsinstituten menschliche Präparate aus der NS-Zeit gefunden. "Manchmal wissen die Angehörigen gar nicht, dass irgendwo in Deutschland sterbliche Überreste ihrer Verstorbenen liegen", sagt Weindling. "Deshalb ist es wichtig, dass diese Familien informiert werden und selbst darüber entscheiden, was damit passiert."