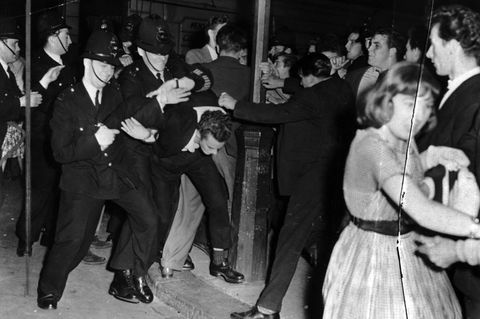

Wenige Stunden zuvor lagen sie in warmen Betten, saßen an der Bar, um noch einen Drink zu bestellen, verrichteten ihre Schicht im Maschinenraum. Vermutlich. Nun treiben sie auf dem etwa 12 Grad kalten Wasser der Ostsee, erschöpft, unterkühlt, in einem Zustand zwischen Leben und Tod. Sie sind gerettet. Die Fähre "Silja Symphony" hat eine Notrutsche herabgelassen, auf deren tellerförmiges Floß sie sich mit letzter Kraft von ihrer Rettungsinsel gezogen haben. Über ihnen kreist ein Hubschrauber, von dem aus das Foto aufgenommen wird.

Doch möglicherweise werden nicht alle von ihnen es schaffen: Die Zahl der Toten steigt noch immer, nach dem Untergang der "Estonia" an diesem 28. September 1994, einem der größten Schiffsunglücke der europäischen Geschichte. Eine Katastrophe, die die Menschen brutal aus ihrem Dasein reißt.

Um 19:15 Uhr, eine Viertelstunde später als geplant, hat die "Estonia" am Abend zuvor in der estnischen Hauptstadt Tallinn abgelegt. Kein Grund zur Sorge, auf der knapp 400 Kilometer langen Strecke über die Ostsee bleibt in der Nacht genügend Zeit, die Verspätung wieder aufzuholen, erwartete Ankunftszeit in Stockholm etwa 9:30 Uhr morgens. Auch das stürmische Wetter ist kein echtes Problem, typisch für die Ostsee in dieser Jahreszeit.

Um ein Uhr nachts beginnt der Horror

Und so vertreiben sich die Passagiere unbeschwert die Zeit an Bord, besuchen eines der Büffetrestaurants, treffen sich in den Bars auf den Innendecks, hören einer Liveband zu. Es gibt ein Kino an Bord, sogar eine Sauna. Viele der Fahrgäste sind Touristen aus Schweden. Das seit drei Jahren, seit dem Ende der UdSSR, unabhängige Estland ist ein beliebtes und günstiges Reiseziel. Eine Gruppe von 70 schwedischen Polizisten kehrt von einer Tagung zurück. Bis auf die schwere See erleben die Menschen einen ziemlich ruhigen Abend. Bis ein Uhr nachts.

Um diese Zeit etwa dringen plötzlich metallische Geräusche durch den Schiffsrumpf. Eine Rekonstruktion der Ereignisse wird später ergeben, dass in diesem Moment ein Verschlussmechanismus der Bugklappe, durch die im Hafen Fahrzeuge auf die Fähre gelangen können, versagt. Kurz darauf wird die gesamte, tonnenschwere Klappe abbrechen, wird das einschießende Wasser das Schiff zum Sinken bringen.

Die ersten Geräusche werden viele Passagiere – die Mehrheit hat sich bereits in die Kabinen auf den unteren Decks zurückgezogen – aus dem Schlaf schrecken. Voller Beunruhigung lauschen sie vermutlich und hören weiteres Rumoren. Und bemerken, wie sich das Schiff zu neigen beginnt. Erst um 1:20 Uhr meldet sich die Crew mit einem ersten, noch merkwürdig harmlos klingenden Alarmhinweis. Da ist es für die meisten schon zu spät. Minütlich kippt das Schiff nun weiter auf die Seite. Um 1:30 Uhr liegt es schon um 60 Grad geneigt.

In den Bars fliegen Flaschen, Möbel, Fernseher durch die Luft, Getränkeautomaten rutschen durch die Gänge. Panik, Schreie. Draußen tobt weiter die See, bis zu sechs Meter hohe Wellen zerschlagen Fensterreihen an der nun tief liegenden Schiffsflanke. Das einbrechende Wasser beschleunigt die Neigung noch.

Die heftige Schräglage macht das komplizierte Geflecht aus Gängen und Aufgängen im Inneren der Fähre schnell undurchdringlich, Treppen liegen jetzt fast horizontal, Türen sind nicht mehr zu öffnen. Ein auf die Seite gekipptes, unlösbares Labyrinth. Bald fällt auch der Strom aus. Dunkelheit. Der Schiffsbauch wird zur Todesfalle, in der die Menschen bei vollem Bewusstsein ihr Ende erwarten.

Nur wer sich noch in den oberen Ebenen aufgehalten hatte oder in den ersten Minuten des Unglücks auf die Außendecks gelaufen ist, hat noch eine Chance. Auch hier Dunkelheit, wilde See. Automatische Rettungsinseln blasen sich auf. Schwimmwesten werden verteilt. Die Menschen springen vom schlingernden Rumpf ins Wasser.

Nach nur einer Stunde wird das Schiff vom Meer verschluckt

Der letzte Funkspruch verlässt die Estonia bereits um 1:29 Uhr, ein Ausruf jenseits allen Protokolls: "Wirklich schlimm, es ist wirklich schlimm hier …" Kurz vor 2:00 Uhr, kaum eine Stunde nach den ersten Auffälligkeiten, versinkt das gewaltige, gut 150 Meter lange Schiff im Meer.

Für die im Wasser Treibenden beginnt erst jetzt der Todeskampf. Ihre Hilferufe hallen über die Wellen. Einige schaffen es in eine der Rettungsinseln, die zum Teil voller Wasser sind. Unterkühlung ist rasch tödlich. Überlebende berichten später, wie sie sich eng aneinanderdrückten, um sich gegenseitig Wärme zu spenden.

Bald erreichen erste Schiffe die Unglücksstelle, kurz nach 3:00 Uhr kommen auch Hubschrauber. Doch es dauert mitunter noch Stunden, ehe die Menschen unter den stürmischen Wetterbedingungen geborgen werden können. Ein Mitglied einer Helikopter-Crew berichtet: "Ich versuchte, diejenigen zuerst hinaufzuziehen, die mir am schwächsten erschienen, die nicht mehr lange durchhalten würden. Es war eine grauenvolle Auswahl."

Für die zwölf Menschen auf dem Foto – manche wie leblos hingestreckt, andere hockend, den anderen Unglücklichen noch ein kleines bisschen Hilfe spendend – ist es erst nach Sonnenaufgang so weit. Gut 300 Menschen, Crew und Passagiere, hatten es auf die Außendecks geschafft. Ein Drittel von ihnen sterben an Unterkühlung. Nur 137 Menschen überleben schließlich. Die offizielle Zahl der Toten wird mit 852 beziffert.

Mehr als 800 Tote und keine Schuldigen?

Eine Reihe von Untersuchungen bis ins Jahr 2024 kommt letztlich zu dem Ergebnis, dass es für diesen großen Blutzoll keinen klaren Schuldigen gibt: Es sei eine Verkettung verantwortlich, von schicksalhaften Umständen, technischen Unzulänglichkeiten, einem suboptimalen Wartungs- und Alarmsystem sowie einem zu zögerlichen Krisenmanagement der Crew. (Diverse Verschwörungstheorien wurden entkräftet.)

Am Ende ein Unglück also – das etwa 1000 Menschen vor 30 Jahren jäh in eine Hölle stieß.