Überlebende, die in Trümmern und Aschebergen nach ihrem Hab und Gut suchten, Plünderer auf Raubzügen: Nachdem der Vesuv im Jahr 79 n. Chr. ausgebrochen war und Pompeji verschüttet hatte, kehrten manche frühere Einwohner zurück, um zu retten, was zu retten ist. Doch was passierte dann? Lange ging die Forschung davon aus, dass die zerstörte Stadt verlassen blieb und schlicht vergessen wurde – für mehr als 1500 Jahre.

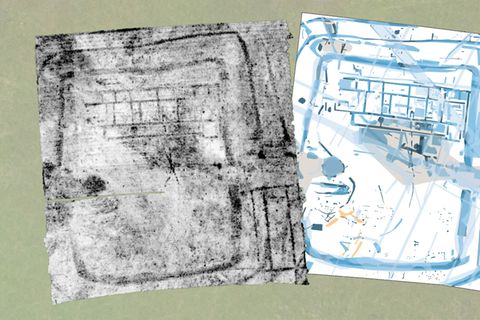

Neue Grabungsarbeiten im südlichen Teil Pompejis zeigen nun jedoch: Offenbar siedelten sich nach der Katastrophe wieder Menschen in der zerstörten Stadt an. Zu diesem Schluss kommt ein Team von Forschenden um den Archäologen und Direktor der Ausgrabungsstätte Gabriel Zuchtriegel. Das Pompeji nach dem Vulkanausbruch 79 n. Chr. "war weniger eine Stadt als vielmehr ein prekäres, graues Siedlungsgebiet, eine Art Zeltlager mit Hütten, die zwischen den noch erkennbaren Ruinen der ehemaligen Stadt Pompeji aus dem Boden schossen", schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der neuen Ausgabe des E-Journals "Scavi di Pompei".

Erst im 5. Jahrhundert wurde Pompeji komplett aufgegeben

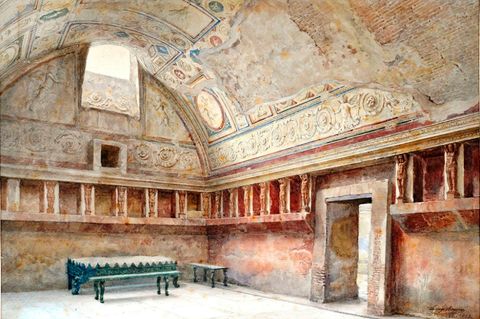

Demnach hätten sich Menschen auf den Überresten der oberen Stockwerke niedergelassen und Räume, die ursprünglich im Erdgeschoss gelegen hatten, zu Kellern umfunktioniert. Darauf deuten auch archäologische Funde hin: Die Forschenden haben Spuren von Öfen und Mühlen in Pompeji gefunden, die aus der Zeit nach dem Vulkanausbruch stammen.

Dass diese erneute Besiedelung der Stadt erst jetzt deutlicher zum Vorschein kommt, hat der Studie zufolge einen einfachen Grund: Grabungen finden seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Pompeji statt. Dabei suchten die frühen Archäologen vor allem nach wertvollen Kunstgegenständen in den Ruinen – und beseitigten die Spuren der Menschen, die nach dem Vulkanausbruch nach Pompeji zurückgekehrt waren.

Wann und von wem genau die Stadt wiederbesiedelt wurde, lässt sich zwar noch nicht sagen. Denkbar sei aber, dass es sich dabei um frühere Einwohner handelte, die schlicht über keine Mittel verfügten, sich anderswo ein neues Leben aufzubauen, oder auch um Obdachlose aus anderen Regionen. Sie könnten in der Stadtruine zunächst eine Chance gesehen haben, in dem Schutt auf wertvolle Gegenstände zu stoßen – und dann dauerhaft dort wohnen geblieben sein.

Eine funktionierende Infrastruktur und Dienstleistungen wie in organisierten römischen Städten konnte sich in diesem Pompeji, das wohl einer aschigen Wüste ähnelte, aber nicht entwickeln. Die Forschenden beschreiben die Lebenssituation der Menschen als improvisiert und anarchisch.

Daran änderte sich auch nichts, als Kaiser Titus, der bis 81 n. Chr. lebte, eingriff. Er entsandte zwei Konsuln an den Golf von Neapel, die den Wiederaufbau von Pompeji und dem ebenfalls zerstörten Herculaneum in geordnete Bahnen lenken sollten. Zudem waren sie dafür zuständig, das Vermögen von Vulkanopfern ohne Erben zu verwalten und geschädigten Gemeinden zukommen zu lassen.

Erst im 5. Jahrhundert wurde Pompeji komplett aufgegeben, vermutlich nach einem weiteren verheerenden Vulkanausbruch, der sogenannten Pollena-Eruption im Jahr 472.