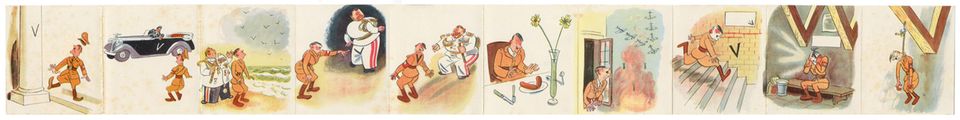

Im Frühjahr 1941 werfen britische Piloten eine Flugschrift über Deutschland und den besetzten Ländern ab, die es so in diesem Krieg noch nicht gegeben hat: eine Bildergeschichte in fröhlich bunten Farben, zum Leporello gefaltet, der zusammengelegt nur 10 mal 12 Zentimeter misst und samt seinem brisanten Inhalt schnell in der Jackentasche verschwinden kann. In zehn Bildschritten wird hier erzählt, wie Adolf Hitler auf Schritt und Tritt von Zeichen seiner bevorstehenden Niederlage verfolgt wird, manifestiert im Buchstaben "V" – dem neuen Code der Alliierten für den Sieg über die Nationalsozialisten.

Bekannt gemacht hat ihn der britische Premier Winston Churchill, der neuerdings bei jeder Gelegenheit zwei gespreizte Finger in die Luft hält. Die Idee dafür aber stammt vom belgischen Justizminister: Anfang des Jahres schlug er in einer Radiosendung aus dem Londoner Exil vor, das "V" zum länderübergreifenden Erkennungszeichen zu machen, weil sowohl das französische und flämische wie auch das englische Wort für Sieg mit diesem Buchstaben beginnt.

So prangt er nun auch auf der Vorderseite des Leporellos, beäugt von einem nachdenklich schauenden Hitler, der an Parteiuniform, Bärtchen und Haartolle zu erkennen ist. Im ersten Bild erschrickt der Diktator vor einer Säule, auf der ein gekritzeltes V zu sehen ist – und sieht dabei aus wie eine Mischung aus Hampelmann und Comicfigur. Auf den folgenden Bildern begegnet ihm das V, wohin er auch schaut: in den Silhouetten der Vögel am Himmel, den Würstchen auf seinem Teller, den Hosenfalten am dicken Hintern Hermann Görings.

Einmal sieht er mit verrenktem Hals, dass jemand ihm das V sogar auf den Rücken gepinselt hat – wie in dem populären Film "Eine Stadt sucht einen Mörder" von 1931, in dem der Mörder entsetzt erkennt, dass er enttarnt ist, als er durch die Spiegelung in einem Schaufenster das "M" auf seinem Rücken sieht.

Hitlers Ende wird im Leporello durch eine V-Formation britischer Jagdbomber eingeläutet, die der Diktator beim Blick aus dem Fenster entdeckt. Bild acht zeigt ihn in höchster Not und mit roten Ohren eine Treppe hinabeilen, und selbst dort weisen Vs ihm den Weg nach unten. Nicht einmal der Keller bietet den erhofften Schutz, und so baumelt Hitler im letzten Bild als verzweifelter Selbstmörder an einem V-förmigen Balken, Beine und Finger zu Vs verkrampft.

Walter Trier ist in Deutschland ein gefeierter Künstler

Vier Jahre werden noch vergehen, bis sich Hitler tatsächlich im Führerbunker das Leben nehmen und so aus der Verantwortung für den Tod von Abermillionen Menschen ziehen wird. Sein jämmerliches Ende nimmt der Zeichner des Flugblatts aber schon jetzt prophetisch vorweg. Seinem Schicksal, so die Botschaft, kann der Diktator nicht entrinnen. Der Sieg über Nazi-Deutschland ist unausweichlich.

Die Bilder sind unsigniert, der Stil aber ist unverkennbar. Er gehört einem Künstler, der in Deutschland ein gefeierter Star gewesen ist, über den deutsche Zeitschriften Homestorys brachten – bis ihn seine jüdische Herkunft zur Flucht zwang: Walter Trier.

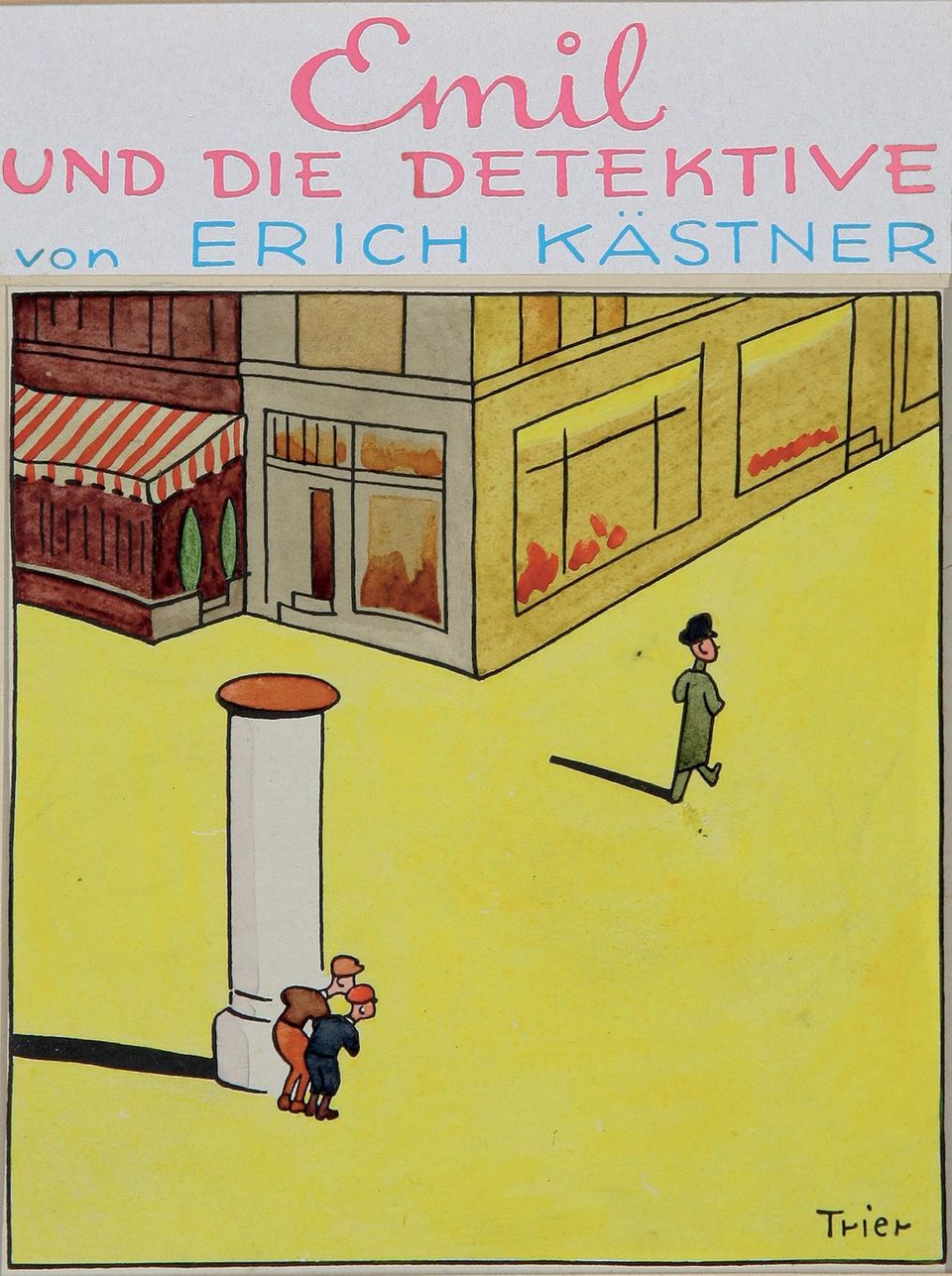

Vor 1933 sind Walter Triers Illustrationen auf den Titelseiten von Magazinen und Büchern zu sehen, sogar die Wochenschau zeigt ihn bei der Arbeit in seinem Haus in Berlin-Lichterfelde. Der Jugendroman "Emil und die Detektive" des bis dahin kaum bekannten Erich Kästner wird 1929 auch dank Triers ikonischem Titelbild zum Bestseller. Danach erscheint jedes Jahr ein weiteres gemeinsames Werk. Und obwohl Kästner zu den Autoren gehört, deren Bücher als "undeutsches Schrifttum" eingestuft und am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz verbrannt werden, bleibt der Verkaufsschlager "Emil" zunächst noch im Handel. Triers markige Signatur auf dem berühmten Titelbild aber wird vom Cover entfernt.

Trier warnt schon früh vor den Nationalsozialisten

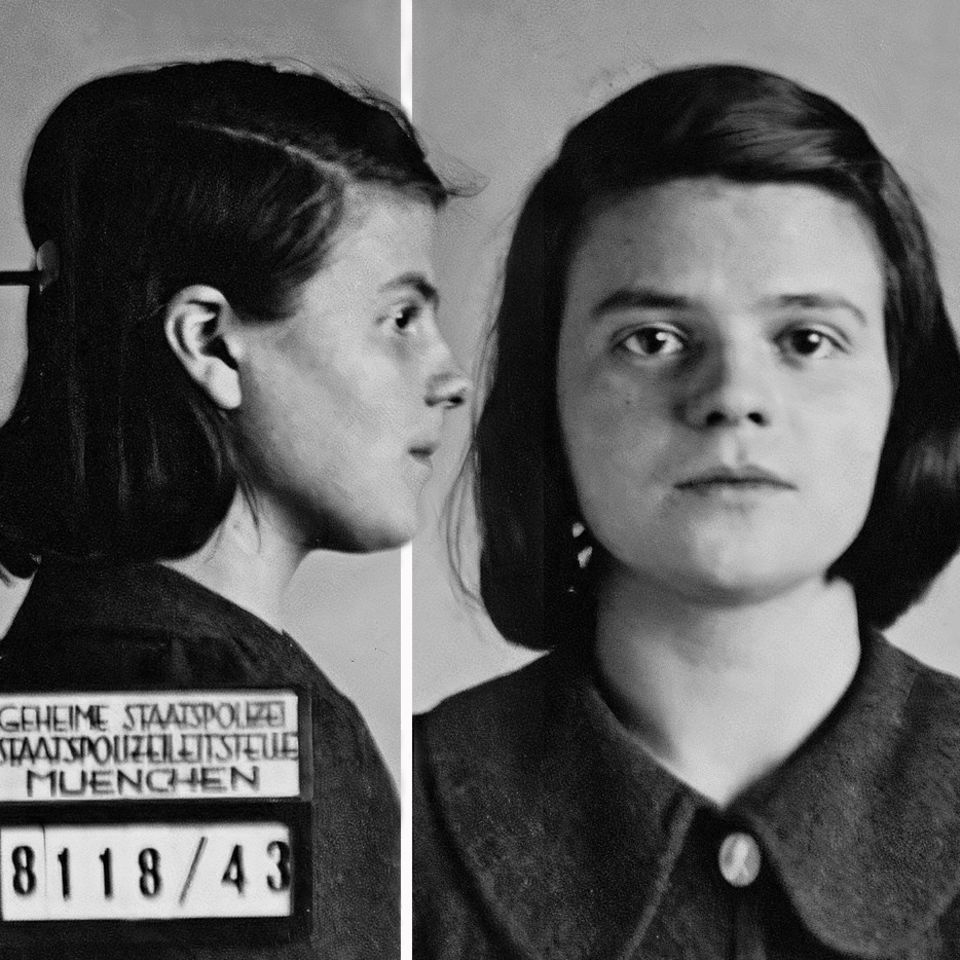

1935 bekommt Trier Berufsverbot und wird aus den Künstlerverbänden ausgeschlossen; kurz darauf kommt auch "Emil" auf den Index. Den Nationalsozialisten ist Trier seit Langem ein Dorn im Auge: Der 1890 in Prag geborene Zeichner hat schon früh mit Karikaturen vor dem Erstarken der NS-Bewegung gewarnt; nach den Nürnberger Rassengesetzen gelten er und seine Familie als jüdisch. Ende 1936 müssen Walter und Helene Trier ihr Haus verlassen und ziehen mit Tochter Grete und dem Terrier Zottel in eine "Judenpension" beim Wittenbergplatz. Von dort aus bereiten sie ihre Flucht ins Ausland vor.

Die Koffer sind schon gepackt, als Trier bei einem Treffen mit Künstlerkollegen das neue "Führer"-Porträt auspfeift, das dort vorgestellt und beklatscht wird: An die Visage dieses Ganoven könne er sich partout nicht gewöhnen, erklärt er – und geht. Als die Gestapo am nächsten Tag vor der Tür steht, sind die Triers bereits auf dem Weg in die Schweiz, von wo aus ihnen über Paris schließlich die Flucht nach London gelingt.

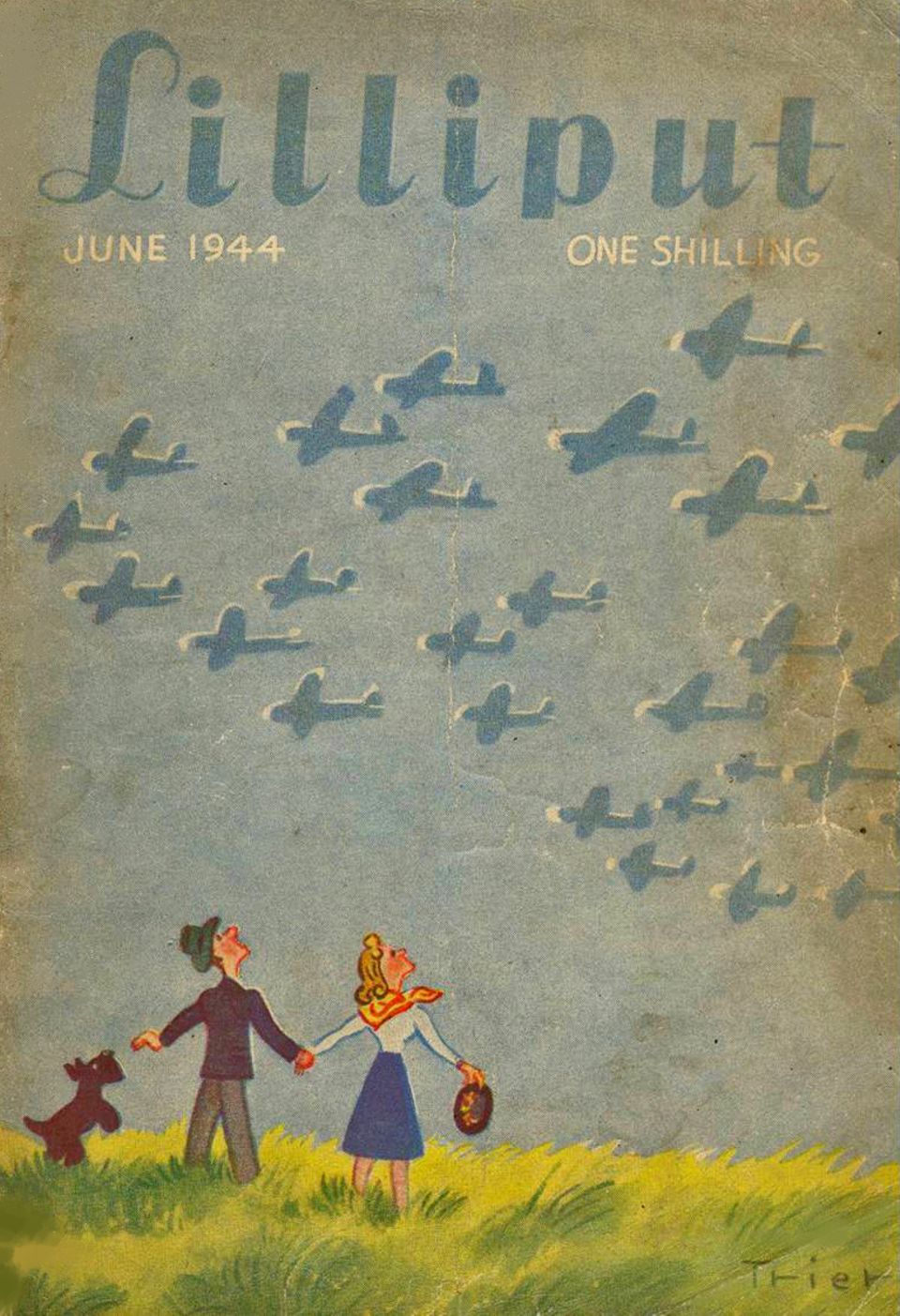

Auch bei den Briten ist Walter Trier kein Unbekannter, sodass er beruflich schnell Fuß fassen kann. Im Exil trifft er außerdem Gleichgesinnte wie den ehemaligen Herausgeber der "Münchner Illustrierten", der Trier beauftragt, die Illustrationen für sein Unterhaltungsmagazin "Lilliput" zu zeichnen. Ab 1937 prägt Trier das Gesicht des englischen Heftes und lässt die Auflage in einem für Großbritannien bisher unbekannten Tempo steigen.

Ein Angebot von Walt Disney lehnt Trier ab

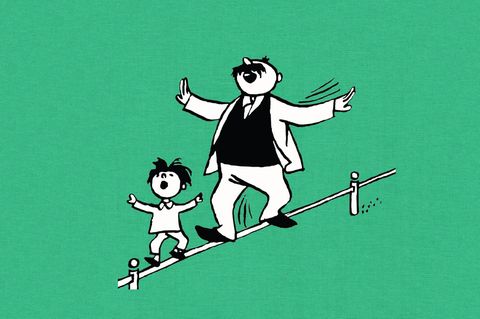

Besonders beliebt bei den Leserinnen und Lesern sind Triers Titelmotive. Jeden Monat ist dort, in wechselnden Situationen und Ansichten, ein Paar mit Hund zu sehen. Der Krieg kommt höchstens in Andeutungen vor – etwa wenn der Mann mal eine Uniform trägt oder das Paar gebannt vor dem Radio sitzt. Im Dezember 1942 lässt Trier seine drei Titelhelden die Teatime ausnahmsweise in einer Rüstungsfabrik einnehmen, normalerweise aber wählt er bewusst unpolitische Motive. Der Gegenentwurf zur bedrückenden Wirklichkeit.

Dass er auch anders kann, zeigt Trier im deutschsprachigen Exil-Blatt "Die Zeitung", für das er ab 1941 wöchentlich die politische Karikatur zeichnet. Ein Angebot von Walt Disney, der Trier als Mitarbeiter in die USA holen wollte, hat er abgelehnt – lediglich ausführender Künstler zu sein, kommt für ihn nicht infrage. Er will etwas bewegen, mit Bleistift und Feder das NS-System vorführen, Lügner, Profiteure und Wegseher entlarven.

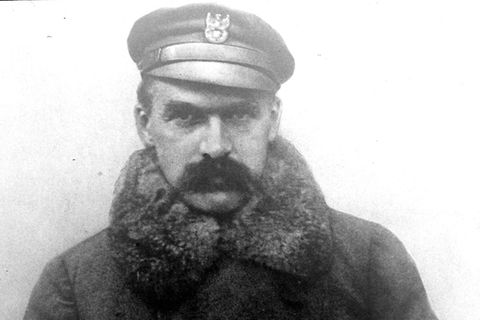

Die oberste Riege der Nationalsozialisten stellt er als Bande infantiler Gauner dar. Ein Kuriositätenkabinett aus eitlen Gockeln und Stiefelleckern in lächerlichen Uniformen. Außenminister Joachim von Ribbentrop trägt bei Trier als schmieriger Hochstapler als Einziger einen Anzug, Goebbels erscheint als blassgelber Zwerg in viel zu großem Trenchcoat, Heinrich Himmler wirkt wie ein kränklicher Pennäler, trotz seines SS-Aufzugs und der martialischen Hellebarde, an der noch das Blut klebt. "Crazy Gang", lautet die Bildunterschrift.

Unterdessen hat der Krieg auch das vermeintlich sichere Exil erreicht: Nachdem es den Deutschen im Sommer 1940 nicht gelungen ist, die Lufthoheit über England zu gewinnen, hat die Luftwaffe im September mit Flächenbombardements auf London und andere Städte begonnen. Bei den Angriffen, die als "the Blitz" in den englischen Sprachgebrauch eingehen, richten deutsche Flieger über Wochen hinweg verheerende Verwüstungen an. Trotz allem gelingt es der deutschen Luftwaffe nicht, die Briten zur Kapitulation zu zwingen. Im Frühjahr 1941 stellt sie die Bombardements ein – Hitler braucht die Flugzeuge für den Angriff auf die Sowjetunion.

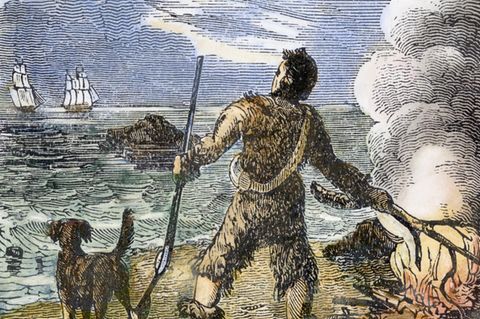

Der Krieg tobt also weiter, über dem größten Teil des europäischen Festlands weht bereits die Hakenkreuzfahne. Im Auftrag des britischen Informationsministeriums, das auch "Die Zeitung" finanziert, erschafft Trier im selben Jahr eine Flugschrift ohne Worte, die sich vor allem an die britische Bevölkerung und die Menschen in den besetzten Gebieten richtet. Ein kleines Kunstwerk in Leporello-Faltung, trotz Papierknappheit und Kriegswirtschaft tausendfach vom Himmel geworfen. Hitler als Hanswurst und Opfer der eigenen Feigheit, besiegt von einem kleinen Zeichen, das all seine Gegner eint.

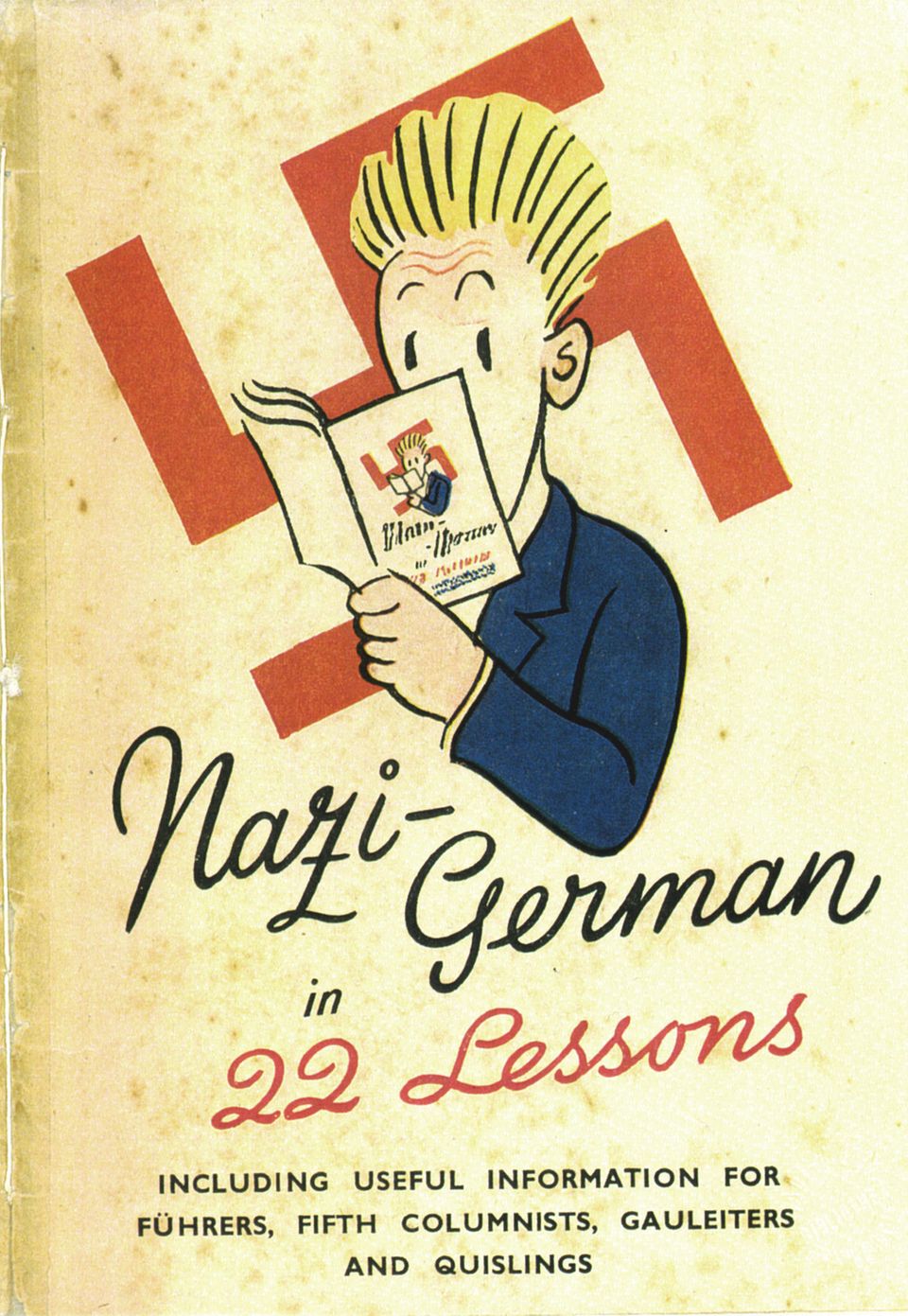

Danach arbeitet Trier noch öfter an Flugschriften des britischen Informationsministeriums mit, die über dem besetzten Europa abgeworfen werden, darunter "Nazi-German in 22 lessons". Das Heftchen, wieder klein genug für die Hosentasche, entlarvt Begriffe der NS-Propaganda mit knappen Texten und markanten Zeichnungen als die Lügen, die sie sind: Da trägt in Lektion 1 ("Friedensangebot") eine weiße Taube den Ölzweig im Schnabel, in den Krallen eine Bombe mit Hakenkreuz. Lektion 10 ("Nichtangriffspakt") zeigt Hitler, der – wie sein Gegenüber auf der anderen Seite des Tisches – ein Papier unterzeichnet, während er mit der anderen Hand ein Streichholz an eine Lunte legt.

1944 ist auf dem Titel der Juni-Ausgabe des "Lilliput" das bekannte Trier-Paar Hand in Hand auf einer Sommerwiese zu sehen, wie immer mit schwarzem Terrier. Alle drei haben den Blick erwartungsvoll zum Himmel gerichtet, wo eine Staffel britischer Jagdbomber über sie hinwegfliegt. Die Szene hat nichts Bedrohliches – es ist Sommer, und der Frieden kommt.

Triers Zeichnungen werden düsterer

Mit der Invasion der Alliierten am 6. Juni 1944 scheint das Ende des Krieges tatsächlich nah. Dass das Töten und Morden noch fast ein Jahr weitergehen wird, kann sich zu diesem Zeitpunkt noch niemand vorstellen.

Auf einer von Triers früheren Zeichnungen erklimmt Hitler, gekleidet wie ein Bergsteiger, ein Gebirge aus Totenschädeln und zieht dabei einen widerstrebenden Soldaten mit sich, der mit einem Seil um den Bauch an ihn gebunden ist. Mittlerweile ist die Zahl der Toten um ein Vielfaches gewachsen.

Auch Triers Prager Verwandtschaft gehört zu den Opfern der Nationalsozialisten. Seine Zeichnungen werden düsterer. "Lebensraum im Osten" steht unter einem Bild, auf dem Hitler mit hochgeschlagenem Mantelkragen von einer Anhöhe auf ein Gräberfeld schaut, das sich bis zum giftig-gelben Horizont erstreckt – Kreuze, so weit das Auge reicht.

Die Karikatur zum gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 zeigt den "Führer" wieder als kleinen Wicht: Um Haaresbreite ist er der Explosion entkommen, aber der Weg zum Galgen ist nicht mehr weit.

In Wirklichkeit vergehen bis zur Kapitulation noch zehn weitere Monate. Erst im April 1945 zappelt Hitler schließlich auf einer Trier-Karikatur an der Dornenkrone der Freiheitsstatue – der Zeichner hat ihn dort, wie bei einem Kinderstreich, am Jackenzipfel aufgehängt.

Triers spitze Feder triumphiert über das Böse

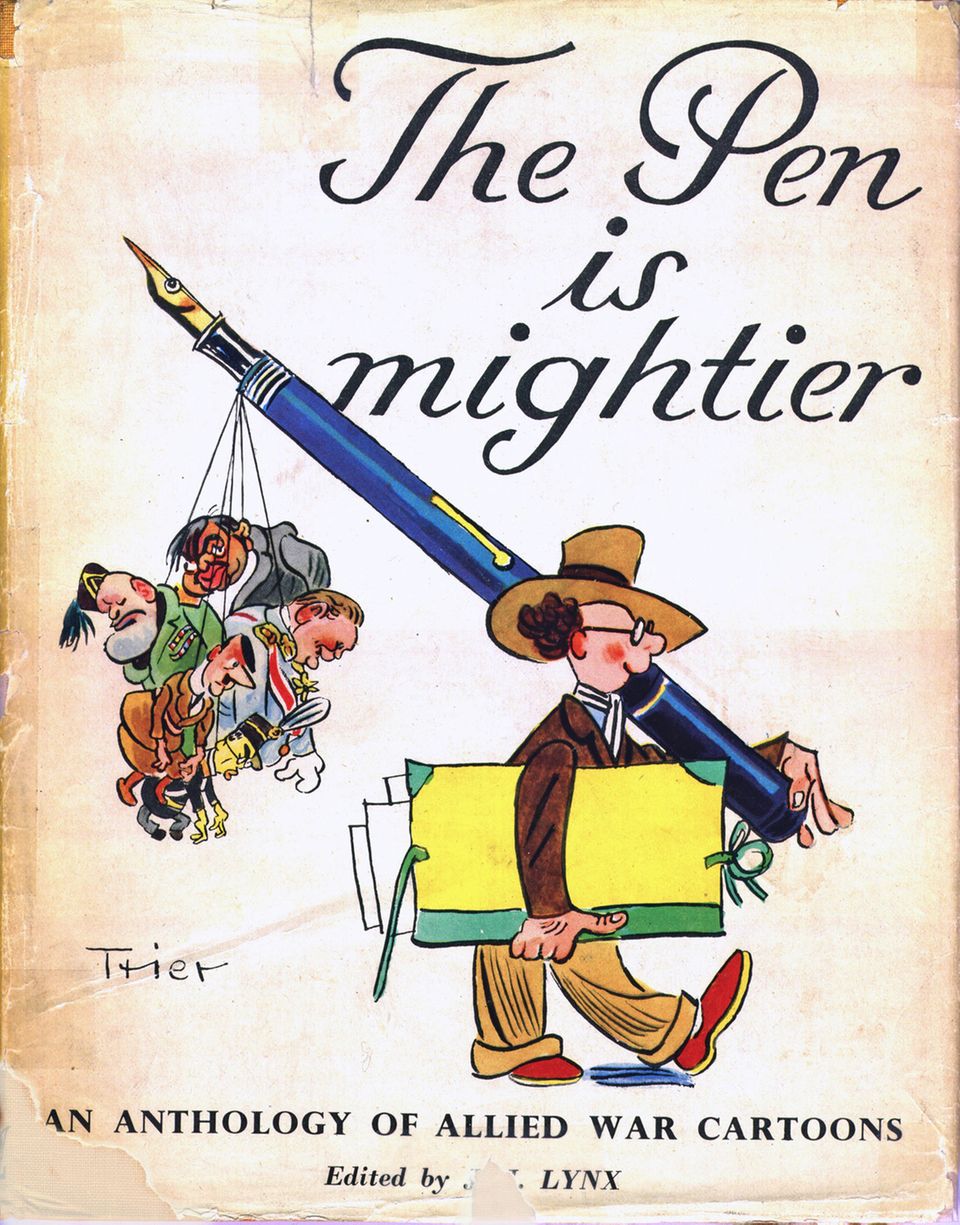

Ein Jahr später feiert Trier seinen endgültigen Triumph über das Böse: Er malt sich selbst, die Zeichenmappe unterm Arm, über der Schulter ein großer Füllfederhalter. Daran baumelt ein Netz mit den Big Five des internationalen Faschismus: Hitler, Göring, Benito Mussolini, Japans Kaiser Hirohito und Pierre Laval. Es ist das Cover für "The Pen is mightier", der Stift ist stärker, ein Sammelband mit Kriegs-Cartoons verschiedener europäischer Künstler.

Auf der Rückseite: Walter Trier als fröhlicher Drachentöter, die Spitze des Füllfederhalters wie eine Lanze in den Rücken des Untiers gebohrt. Dessen Kopf liegt in einer Blutlache; Bärtchen und Haartolle zeigen, um wen es sich handelt.

Großbritannien gibt Trier und seiner Frau 1947 die britische Staatsbürgerschaft. Der deutsche Jude aus Prag gilt inzwischen als populärster englischer Zeichner. Trotzdem zieht es die Triers nach Kanada zu Tochter Grete. Über den Atlantik hinweg entsteht nun zusammen mit Kästner die "Konferenz der Tiere" – und es wird Walter Triers letztes Werk: Am 8. Juli 1951 stirbt er mit nur 61 Jahren. "Grad als ich beginnen wollte …" hat er sich als Inschrift für seinen Grabstein gewünscht. Doch ein Grab gibt es nicht, seine Asche wird verstreut.

Heute, 95 Jahre nach Erscheinen des Weltbestsellers "Emil und die Detektive", ist Trier in Deutschland praktisch unbekannt. Und das obwohl seine Bilder nach wie vor die Cover sämtlicher Kästner-Bücher zieren, die mittlerweile von der vierten Generation gelesen werden. Dank der Kunsthistorikerin Antje Maria Warthorst, die 2007 in Konstanz das Trier-Archiv gründete und seitdem in unermüdlicher Lobbyarbeit seine Kunst publik macht, ist ein Teil von Triers Werk in Büchern dokumentiert. Seine einstige Wahlheimat Berlin hat dem Star von einst bisher nirgends ein Denkmal gesetzt. Nun erinnert in Berlin-Lichterfelde immerhin eine Gedenktafel an ihn – dort, wo einmal das Haus stand, das er 1936 verlassen musste.

Erich Kästner über Trier: "Ein Mann, der Freude verbreitete"

"Ein Mann, der, wohin er auch kam, Freude verbreitete, floh … um den halben Erdball vor einem anderen Mann, der Schrecken und Grauen verbreitete, wohin er auch kam", schrieb Erich Kästner 1959. "Das … wäre eine passende Geschichte für die deutschen Lesebücher! Es ist eine deutsche Geschichte aus der deutschen Geschichte."

Lesehinweise zum Thema: "V For Victory. Walter Triers Karikaturen gegen die Nazis“ (mit Leporello), 84 Seiten, 14 EUR. Walter Trier: "Nazi German in 22 Lessons - Nazi-Deutsch in 22 Lektionen", 80 Seiten, 14 EUR Antje M. Warthorst: "Walter Trier. Eine Bilderbuchkarriere. Die Biografie“, 254 Seiten, 18 EUR. Alle erschienen bei Favoritenpresse Berlin.