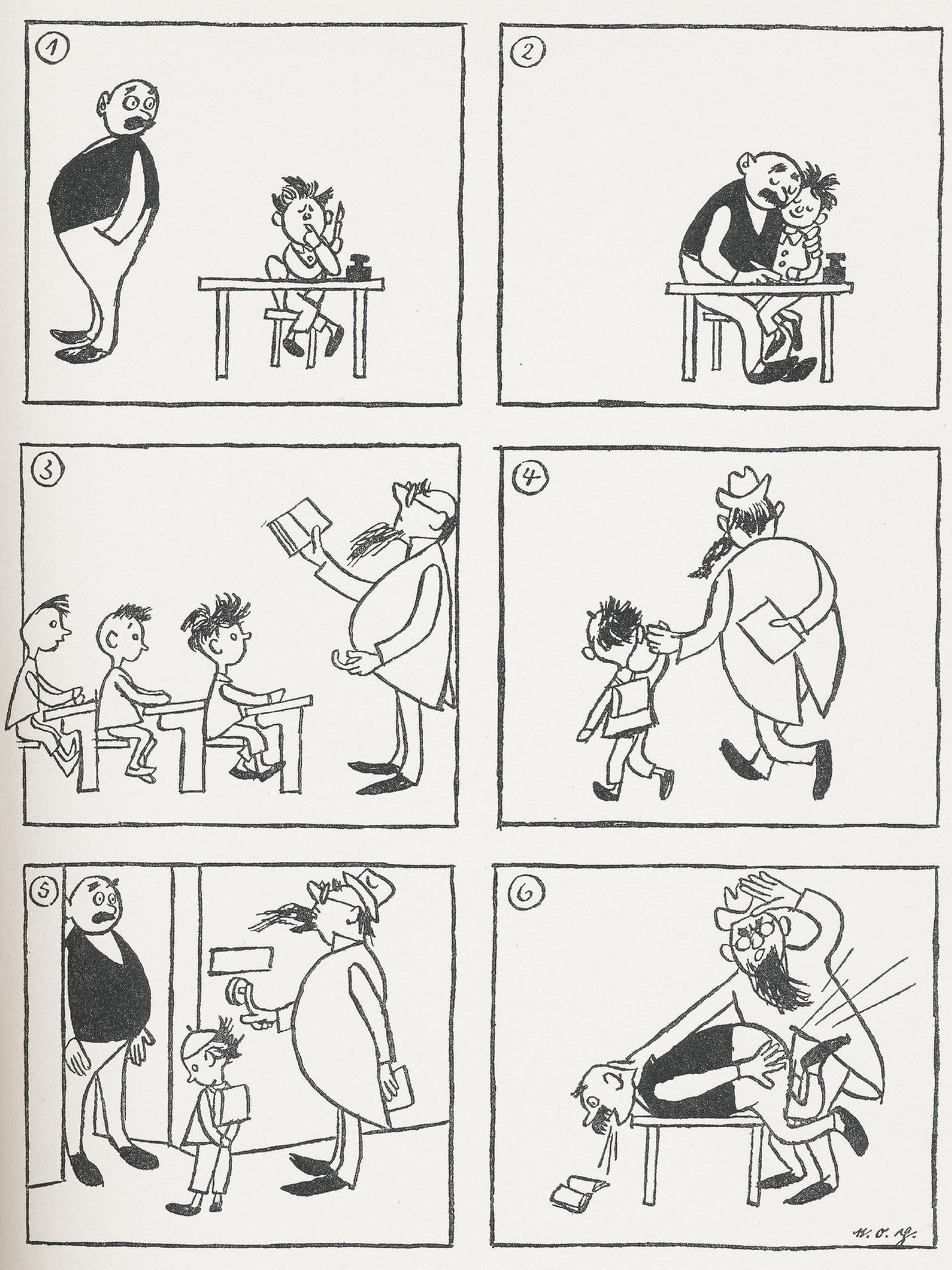

Die Hausaufgaben stehen an, und der Sohn weiß nicht weiter. Da erbarmt sich der Vater, hilft dem Spross und schreibt den Aufsatz für ihn zu Ende. In der Schule jedoch kommen die Ausführungen überraschend schlecht an. Der Lehrer fühlt sich sogar zu einem Hausbesuch bemüßigt. Und maßregelt am Schluss den wahren Autor, er versohlt den Vater. So beginnt es am 13. Dezember 1934 mit einer kreativen Leistung – und endet in Gewalt. Fast wie das tragische Leben jenes Mannes, der diese kleine Bildergeschichte erschaffen hat, die erste Folge der berühmten Comicstrip-Serie "Vater und Sohn": Erich Ohser.

Scharfe Witze über Goebbels und Hitler

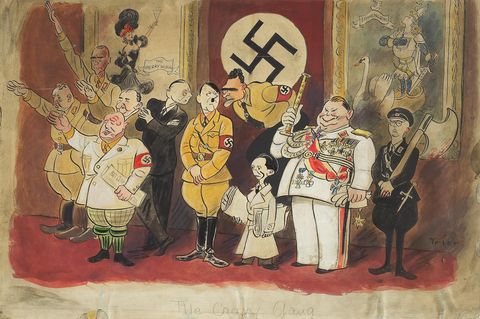

Zuvor hatte Ohser, nach seinem Studium an der Leipziger Kunstakademie, viele engagierte politische Karikaturen gezeichnet. Das war vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, gegen die er mit beißenden Bildwitzen über Adolf Hitler und Joseph Goebbels etwa für das SPD-Blatt "Vorwärts" ankämpft. Dann kommt 1933, und das neue Regime erinnert sich; es schließt Ohser aus der Reichspressekammer aus, faktisch ein Berufsverbot.

Als aber im Jahr darauf die renommierte, auflagenstarke "Berliner Illustrirte Zeitung" eine regelmäßige Bildergeschichte, so wie die US-amerikanische Mickey Mouse, sucht, erhält Ohser dennoch den Zuschlag – allerdings unter der Auflage unter Pseudonym zu veröffentlichen (er wählt dafür "e.o.plauen") und strikt unpolitisch zu bleiben.

Von nun an erscheinen seine pointierten, meist wortlosen Kurzgeschichten aus wenigen Bildern, in denen sich ein rundlicher Vater und sein strubbelköpfiger Sohn den Problemen des alltäglichen Lebens stellen und sie auf oft unkonventionelle Weise lösen. Jede Woche eine überraschende Wendung, ein kleines Abenteuer, eine augenzwinkernde Lehre. Ein harmloses Vergnügen.

In den Bildchen verbirgt sich Anarchismus

Ist "Vater und Sohn" biedere Alltagsflucht, während in der Welt da draußen das NS-Regime seinen tyrannischen Terror entfaltet? Oder zeigt und fördert Ohser, selbst Vater eines kleinen Jungen, Menschlichkeit in inhumanen Zeiten? Rührend liebevoll jedenfalls ist das Verhältnis seiner Protagonisten, die milden Erziehungsmethoden entsprechen so gar nicht den strikten Gehorsamkeitsidealen der Zeit. Und Autoritäten wie Polizisten achten die beiden Hauptdarsteller auch nur bedingt. "Vater und Sohn" ist, gerade eben so unterhalb der Schwelle des Politischen, erstaunlich anarchisch, zuweilen rebellisch.

Trotzdem – oder gerade deswegen – ist der Erfolg gewaltig. Die Leserinnen und Leser lieben die Comic-Serie, Sammelbände verkaufen sich in Auflagen bis in die Hundertausende. Bald gibt es Porzellanfiguren, die die beiden darstellen, Zigaretten- und Kaffeefilterwerbung mit Vater und Sohn, sie werden, auf Druck der Behörden, sogar zu Maskottchen der propagandistisch überhöhten Olympiade von Berlin im Jahr 1936.

Nach 157 Folgen hört Ohser Ende 1937 auf, der Rummel ist ihm zu groß, wahrscheinlich unangenehm geworden. Offenbar aber hat ihn der Ruhm in den Augen der Nationalsozialisten rehabilitiert. Als sie ihm 1940 eine Mitarbeit in der regimetreuen Wochenzeitung "Das Reich" anbieten, nimmt er an. Nach den freundlichen Familienanekdoten von einst verfasst er nun aggressive Bildpropaganda, die sich gegen die Kriegsgegner, gegen Stalin, Churchill, alle Alliierten richtet.

Draußen macht er mit, zu Hause ist er unvorsichtig

Hat er sich mit dem System arrangiert, sogar versöhnt? Allenfalls nach außen. Im Privaten wettert der mit den Schriftstellern Erich Kästner und Hans Fallada befreundete Ohser weiter, bezeichnet etwa Hitler als "Dümmsten aller Emporkömmlinge". Weil er schwerhörig ist, lästert er oft besonders lautstark in den eigenen Wänden.

Und so sind es seine Nachbarn, die ihn 1944 denunzieren. Nun geht alles schnell. Ohser wird verhaftet und vor dem berüchtigten Volksgerichtshof der "Wehrkraftzersetzung" angeklagt, ein sicheres Todesurteil. Am Abend des 5. April 1944 entzieht sich der Künstler der für den nächsten Tag angesetzten Verhandlung und erhängt sich in seiner Zelle.

Gezwungen in den Suizid

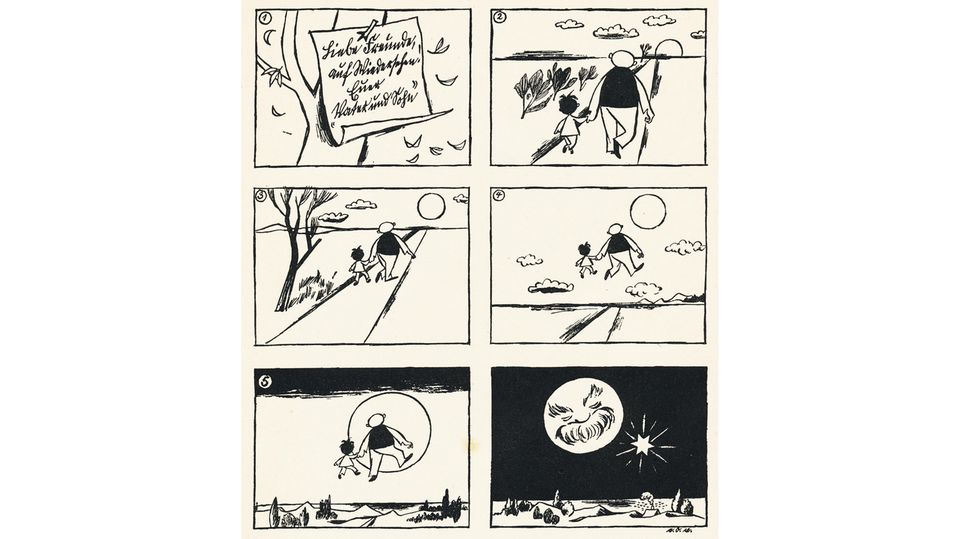

In einem Abschiedsbrief beschimpft er seine "Mörder" und schließt dennoch: "Ich gehe mit einem glücklichen Lächeln" – ein trotz allem versöhnlich wirkender Abschied, wie der seiner beiden berühmtesten Schöpfungen. In seinem letzten Cartoon hatten sie sich, freundlich strahlend, in Mond und Stern verwandelt.

Was weiterlebt, sind ebenjene Geschichten. Sie gelten heute als Klassiker, sind sogar, ganz ohne Abwandlung, international – bis nach Indien und China – beliebt. Denn sie kommen fast immer ohne Worte aus.