GEO: Am Freitagabend tritt ein großer Batterieblock in die Erdatmosphäre ein, der vor einigen Jahren von der Raumstation ISS abgeworfen wurde. Einige Experten befürchten, dass Trümmerteile auch in Deutschland einschlagen könnten. Wie groß ist die Gefahr?

Francesca Letizia: Sehr gering. Der Bereich, in dem Teile abstürzen können, erstreckt sich von der Mitte Deutschlands bis in Breitengrade südlich von Südafrika. Die genauen Orte der Einschläge und die Zeitpunkte können wir nicht berechnen, aber eine große Gefahr für Menschen, die ausgerechnet in Deutschland leben, gibt es nicht.

Verglüht der Batterieblock nicht einfach, sobald er in die Erdatmosphäre eintritt?

Das wissen wir nicht so genau. Dafür bräuchten wir zum Beispiel Informationen über die Art des Mülls und woraus er besteht. Der meiste Schrott ist aber ungefährlich, weil auch die ISS beim Abwerfen von Objekten auf bestimmte Dinge achten muss, damit der Abfall niemandem gefährlich werden kann.

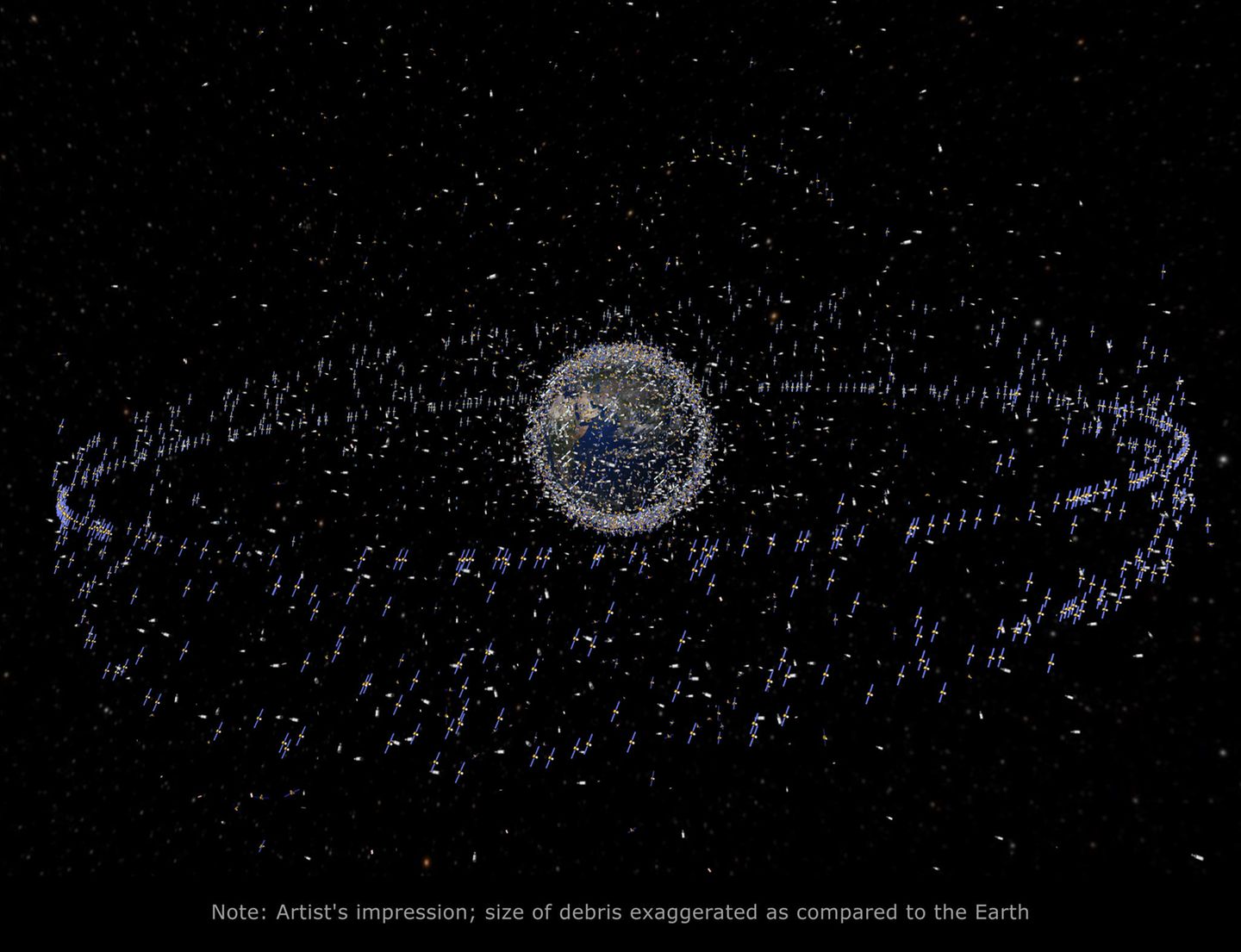

2,6 Tonnen Weltraumschrott in einem einzigen Paket: Ist das eine normale Größe für den Müll, der durch unseren Orbit kreist?

Das Batteriepaket, das jetzt in die Erdatmosphäre eintreten soll, ist auf jeden Fall ein größeres Stück Schrott. Der meiste Müll im All ist deutlich kleiner. Wenn wir zum Beispiel von Objekte sprechen, die einen Durchmesser von zehn Zentimetern oder mehr haben, wissen wir, dass es davon nur noch rund 35.000 gibt.

Abgesehen von der aktuellen Aufregung um den Eintritt des Batteriepakets bekommen wir in unserem Alltag vom Thema Weltraumschott nicht viel mit. Wenn die Erdumlaufbahn voll damit ist, warum regnet es eigentlich nicht immer wieder Müll?

Die meisten der Objekte kreisen so um unseren Planeten, dass sie uns nicht zu nah kommen. Wenn sie aber doch in die Erdatmosphäre eintreten, verglühen sie dort in der Regel. Und in den seltenen Fällen, in denen es ein Stück doch mal bis ganz nach unten schafft, landet es meistens irgendwo in Meeren oder Ozeanen. Weltraumschrott muss uns jedoch nicht zwingend direkt auf den Kopf fallen, um unseren Alltag zu beeinflussen.

Wie meinen Sie das?

Jeder von uns benutzt Handys oder Geräte, die Informationen von Satelliten empfangen. Diese Satelliten schweben im Erdorbit und können dort mit Weltraumschrott kollidieren. 2016 wurde etwa das Solarpanel eines ESA-gesteuerten Satelliten beschädigt. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass es nicht zu noch mehr Kollisionen kommt. Am besten, indem wir versuchen, da oben nicht noch mehr Müll zu produzieren.

Wovon hängt es ab, ob Weltraumschrott verglüht, wenn er in die Erdatmosphäre eintritt?

Für uns ist das Material wichtig, aus dem die Gegenstände bestehen. Vor allem deren Schmelztemperatur ist entscheidend. Wenn zum Beispiel ein Stück Aluminium, das eine relativ niedrige Schmelztemperatur hat, in die Erdatmosphäre eintritt, verglüht es deutlich schneller als beispielsweise Titan. Ansonsten ist auch die Größe des Objekts wichtig. Je größer, desto höher die Chance, dass etwas auf der Erde ankommt.

Deutschland ist ein Land mit einer hohen Bevölkerungsdichte. Im Falle eines "Schrottregens", wie das Szenario von einigen Medien genannt wurde, würden sicherlich auch bewohnte Regionen getroffen werden. Gibt es eine Art von Frühwarnsystem für den Fall der Fälle?

Die ESA beobachtet Objekte, die in die Atmosphäre eintreten und macht die Informationen, die sie dabei macht, für alle zugänglich. Länder, die einen Einschlag auf ihrem Gebiet befürchten, können in nationalen Koordinierungszentren auf diese Daten zugreifen und – wenn es nötig ist – reagieren.

Wie hoch ist denn die die Wahrscheinlichkeit, doch irgendwann einmal von so einem Stück getroffen zu werden?

Das ist eine Frage, die uns in solchen Situationen sehr oft gestellt wird. So oft, dass wir dazu eine exemplarische Statistik berechnet haben: Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 75 Jahren liegt die Chance, von einem herabfallenden Gegenstand aus dem Weltraum getroffen zu werden, bei eins zu einer Milliarde. Es wäre 65.000-mal wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden. Angst vor herunterfallendem Weltraummüll muss also niemand haben.