Wohl kaum ein Komet wurde von Astronominnen und Astronomen bislang so aufmerksam beobachtet und so genau erforscht wie der Halleysche Komet, auch als Komet Halley bezeichnet. Die frühesten bekannten Aufzeichnungen über den Himmelskörper sind auf das 3. Jahrhundert vor Christus datiert und im Jahr 1986 wurden fünf Raumsonden zu seiner Beobachtung ins Weltall geschickt.

Etwa alle 76 Jahre fliegt der Komet Halley an der Erde vorbei. Doch das wird nicht ewig so weitergehen, denn der Halleysche Komet verliert an Masse.

Sir Edmund Halley berechnet Flugbahn entlang der Erde

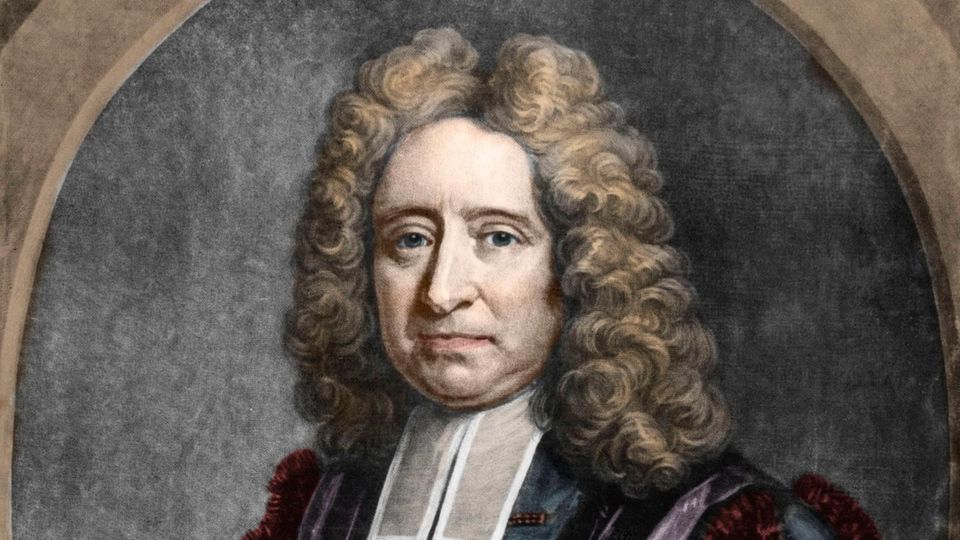

Wiederkehrende Kometen – dass es überhaupt solche treuen Besucher aus dem Weltall gibt, wissen wir noch nicht lange. Zu verdanken ist das dem englischen Mathematiker und Astronomen Sir Edmund Halley (1656 – 1742). Er hatte im Jahr 1705 berechnet, dass der bis dahin noch namenlose Komet offenbar regelmäßig an der Erde vorbeizieht. Auslöser dafür waren die Aufzeichnungen des sächsischen Bauern und Astronomen Christoph Arnold, der im Jahr 1682 einen gleißend hellen Kometen entdeckte.

Perihel als sonnennächster Punkt

Gepackt von der Idee, dass der Besucher aus dem Weltall vielleicht kein Zufall war, verglich Edmond Halley die Sichtungen vergleichbarer Kometen mit dem Datum und kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Schon 1607 und zuvor 1531 hatten Astronomen wie Johannes Keppler und Petrus Apianus einen solch auffälligen Kometen beschrieben.

Sir Edmund Halley fing an zu rechnen. Er verglich unter anderem die Flugbahnen der einzelnen Kometensichtungen in ihrer Neigung zur Ekliptik – der Ebene unseres Planetensystems.

Halleyscher Komet mit Wiederkehr nach 76 Jahren

Er untersuchte den Durchflug der Kometen durch das Perihel – dem sonnennächsten Punkt – und erstmals in der Geschichte der Menschheit stand am Ende der Formel ein Ergebnis, das die Wiederkehr eines Kometen vorhersagte: 1758.

Zwar starb der englische Astronom 16 Jahre vorher, wurde aber aufgrund seiner Leistung königlicher Astronom und Leiter der Sternwarte von Greenwich. Immerhin hatten weitere angesehene Forscher seine Berechnungen überprüft und für stichhaltig erklärt. Mit Spannung wurde das Jahr 1758 erwartet - und verging ereignislos. Bis am 25. Dezember 1758 der sächsische Hobbyastronom Johann George Paltizsch vermeldete: Der Halleysche Komet ist wieder da!

Das bezeichnende Datum könnte in der Tat in Verbindung mit der Geburt Jesu Christi und der Weihnachtsgeschichte stehen. Immerhin sind die Heiligen Drei Könige einem hell leuchtenden Stein bis nach Betlehem gefolgt und im Jahr 12 vor Christus unserer heutigen Zeitrechnung ist der Halleysche Komet an der Erde vorgezogen.

Giotto di Bondone malt Kometen

Wem das in der zeitlichen Genauigkeit für das Geburtsdatum von Jesus Christus zu vage ist, der hat laut Astronomie mindestens eine andere Möglichkeit: Die Planeten Jupiter und Saturn haben sich zu der Zeit sehr nah aneinander vorbei bewegt und könnten den Eindruck eines einzigen hellen Sterns vermittelt haben.

So mischt ein Gemälde von Giotto di Bondone mehrere Ereignisse zeitlich zusammen. Sein Motiv aus dem Jahr 1306 zeigt die Heiligen Drei Könige vor dem Stall vom Betlehem und über dem Dach eindeutig einen Kometen.

Halleyscher Komet schon vor dem Jahr Null beobachtet

Fakt ist, dass der Halleysche Komet in der jüngeren Menschheitsgeschichte bereits rund 30 Mal beobachtet worden ist – erstmals nachgewiesen am 25. Mai 240 vor Christus. Aber auch schon ein erhaltener babylonischer Keilschrifttext weist auf den Kometendurchzug hin. Kein Wunder, immerhin macht der Halleysche Komet durch seinen hellen Schweif mehr als auf sich aufmerksam.

Ein Himmelskörper als Unheilsbringer

Heute wissen wir, dass das optische I-Tüpfelchen durch einen physikalischen Umstand entsteht. Lange Zeit aber galt die Erscheinung des Kometen als böses Omen und Unglücksbringer.

Zugeschrieben wurden dem Halleyschen Kometen unter anderem von verschiedenen Seiten:

- 12 v. Christus: der römische General Agrippa stirbt

- 218: Revolte gegen Herrscherdynastie in China

- 451: Attila, der Hunnenkönig, verliert die Schlacht auf den Katalaunischen Feldern

- 1066: Die Normannen erobern England – Schlacht von Hastings.

- 1222: Dschingis Khan sieht den Kometen und als Signal für seinen Feldzug in Richtung Europa

- 1456: Die Osmanen erobern den Balkan und belagern Belgrad

- 1986: Reaktorkatastrophe von Tschernobyl

Sonnenwind erzeugt Schweif des Kometen

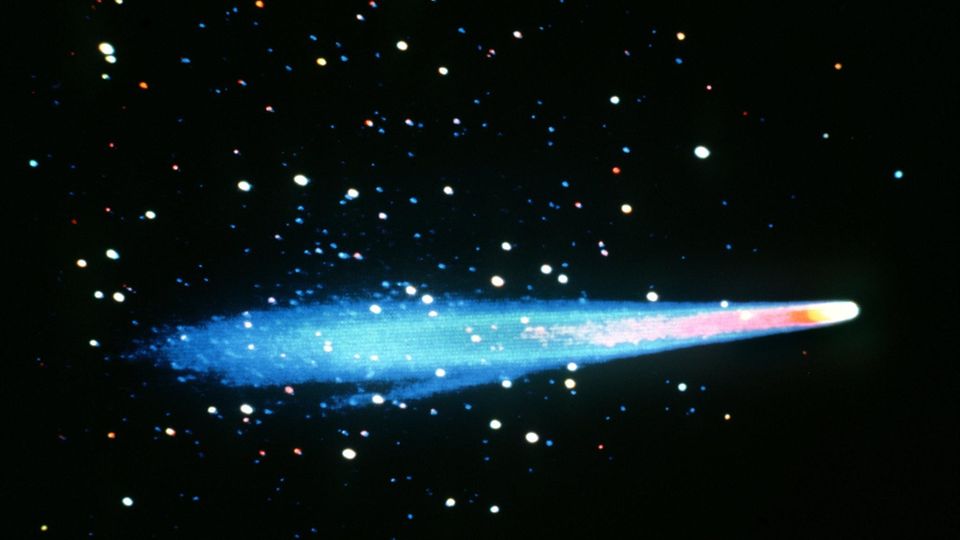

Was aber steckt hinter dem Schweif des Kometen, der ihn überhaupt erst für das bloße Auge sichtbar werden lässt? Tatsächlich ist der Grund dafür der Partikelstrom des Sonnenwindes, der dem Halleyschen Kometen auf seinem Flug durch das Sonnensystem entgegen strömt – immerhin rund eine Million Tonnen geladener Teilchen pro Sekunde in alle Richtungen.

Die Sonnenstrahlung löst das Eis und den Staub auf der Oberfläche des Kometen auf und auch einen Teil des Gesteins. Berechnungen haben ergeben, dass der Halleysche Komet in direkter Sonnennähe rund 50 Tonnen Masse pro Sekunde einbüßt. Dadurch verliert der kurzfristig leuchtende Himmelskörper bei jedem seiner Durchflüge eine rund sechs Meter dicke Schicht seiner Substanz sowie ein Stück seiner Helligkeit – und löst sich damit faktisch auf, auch wenn der Prozess noch etwas dauert.

Raumsonden erforschen Halleyschen Kometen

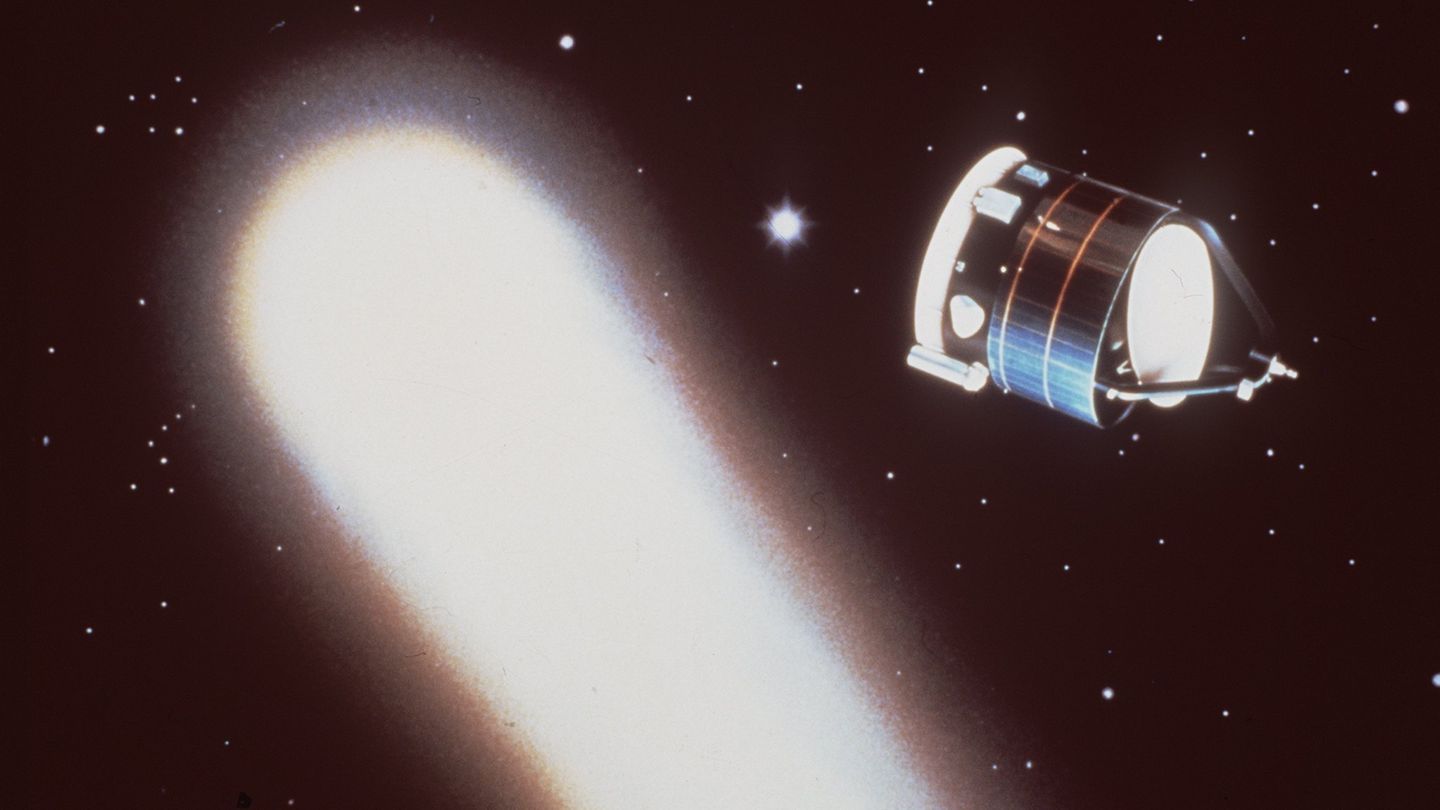

Immerhin ist der Halleysche Komet im Kern etwa 15,3 Kilometer mal 7,2 Kilometer mal 7,2 Kilometer groß. Das ist so exakt bekannt, weil der Komet bei seiner Durchreise im Jahr 1986 erstmals Besuch von der Erde bekommen hat. Gleich fünf Raumsonden aus Japan, der Sowjetunion und der Europäischen Weltraumagentur ESA sind dem Halleyschen Kometen entgegengeflogen und haben ihn ein Stück weit begleitet.

Giotto macht Nahaufnahmen des Kometen

Am weitesten heran kam die ESA-Sonde Giotto – benannt nach dem anfangs erwähnten italienischen Maler. Sie flog bis auf 596 Kilometer an den Kern und lieferte fleißig Aufnahmen mit ihren Hochleistungskameras. Unglücklicherweise fiel die Sonde nach einer gewissen Zeit aus, weil sie von einigen Staubkörnern getroffen wurde.

Was sich im ersten Moment lapidar anhört, bekommt bei einer Fluggeschwindigkeit der Sonde von 68 Kilometern pro Sekunde eine andere Dimensio der Kollisionswirkung. Der Halleysche Komet bewegt sich zu dem Zeitpunkt mit 55 Kilometern pro Sekunde.

Halleyscher Komet baut massiv Masse ab

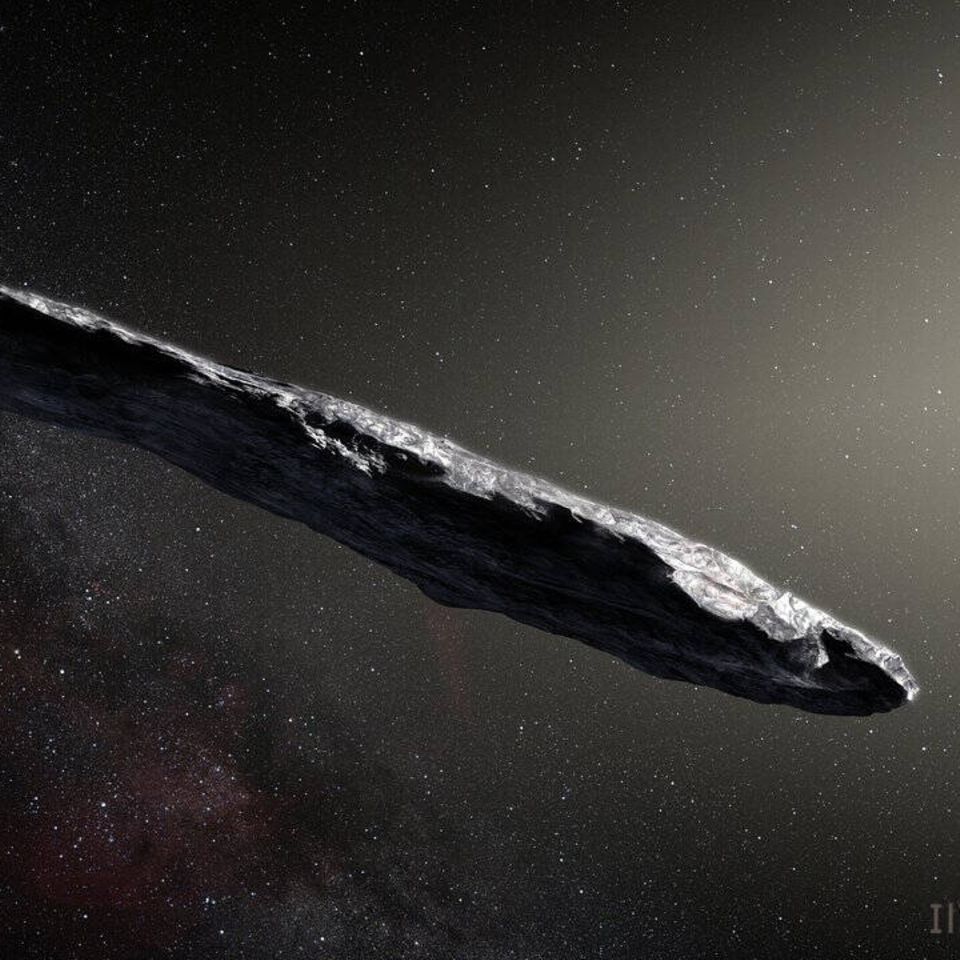

Allein bei seinem letzten Durchflug im Jahr 1986 hat der Halleysche Komet rund 500 Tonnen Material durch den Sonnenwind verloren, bevor er sich wieder von der Sonne entfernt hat. Doch woher kommen Kometen überhaupt? Die weit verbreitete Meinung, die leuchtenden Schweifträger kämen von weit außerhalb unseres Sonnensystems irgendwo aus dem Weltall, stimmt nicht. Tatsächlich gibt es verschiedene "Geburtsorte" für Kometen innerhalb unseres Sonnensystems.

Die Oortsche Wolke oder der Kiupergürtel sind solche Orte. Das Wort "Wolke" umschreibt charmant einen eher steinharten Platz und bis heute ist die Oortsche Wolke nur Theorie – benannt nach dem niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort. Er stellte 1950 seine Hypothese auf, dass es einen Ort für die Herkunft langperiodischer Kometen geben müsse und untermauerte das mit Berechnungen von Kometenbahnen.

Vermutlich besteht die Oortsche Wolke aus bis zu einer Billion kleinen und großen Felsbrocken, die gut 1,6 Lichtjahre von der Sonne entfernt eine Art kugelförmige Schale im Weltraum bilden. Seinen Ursprung soll dieses kosmische Trümmerfeld in der Entstehung unseres Sonnensystems haben.

2000 Himmelskörper aus dem Kiupergürtel unterwegs

Gleiches gilt für den Kiupergürtel, der aber eher ringförmig angelegt und quasi innerhalb der Oortschen Wolke noch näher an den Außenbereichen unseres Sonnensystems sein soll. Bisher haben Astronominnen und Astronomen rund 2000 Flugkörper im Sonnensystem aufgrund ihrer Flugbahnen diesem Bereich zugeordnet. Von hier sollen die mittel- oder kurzperiodischen Kometen stammen – also wohl auch der Halleysche Komet.

Lange Zeit galt der regelmäßige Besucher als der hellste Komet, weil er mit bloßem Auge gut sichtbar ist. Inzwischen hat Hale-Bopp ihm den Rang abgelaufen. Der Komet war fast 18 Monate lang zu sehen – am hellsten am 22. März 1997 in der größten Erdnähe. Zum Trost für alle Halley-Fans: Hale-Bopp ist ein langperiodischer Komet und kommt erst im Jahr 4419 wieder zur Erde zurück. Unter den kurzperiodischen Kometen bleibt Halley also weiterhin der leuchtende Star, der zuverlässig immer wieder zur Erde zurückkehrt – auch wenn der Zeitrahmen zwischen 74 Jahren und 79 Jahren schwankt.

Jupiter zerrt mit Gravitation an Kometen

Verantwortlich dafür ist unter anderem der riesige Planet Jupiter. Obwohl er wahrscheinlich nur aus Gas besteht, erzeugt Jupiter mit einem Äquatordurchmesser von rund 143.000 Kilometern eine gewaltige Gravitation. Zum Vergleich: Die Erde hat einen Äquatordurchmesser von rund 12.700 Kilometern. Gerät der Halleysche Komet in das Gravitationsfeld des Jupiters, beeinflusst das seine Fluggeschwindigkeit – ebenso wie aktuell die Venus durch ihre Position im Sonnensystem.

Halleyscher Komet und Todesvorhersage

Auch wenn der Halleysche Komet als Unheilsbringer längst nicht mehr so hoch im Kurs steht wie noch im Mittelalter, bleibt doch eine gewisse Mystik rund um den bekannten Schweifträger. Der US-Autor Mark Twain wurde bei der Ankunft des Halleyschen Kometen am 30. November 1835 geboren. Twain selbst meinte, dass es dann passend wäre, wenn er bei der Rückkehr des Kometen sterben würde. Am 20. April 1910 kehrte der Halleysche Komet sichtbar an den Abendhimmel zurück. Einen Tag später starb Mark Twain. Er hatte einen Herzinfarkt.

Ob tatsächlich etwas daran ist an den rätselhaften Ereignissen rund um den Halleyschen Kometen darf also mit Spannung erwartet werden. Er und sein magisch anmutender Schweif kommen schließlich wieder. Allerdings braucht es dafür etwas Geduld: Es ist im Jahr 2061.