Unser Gehirn erinnert an eine Walnuss, eine mit den Fähigkeiten eines Supercomputers. Dabei sieht man dem Organ auf den ersten Blick nicht an, dass es rund 100 Billionen Synapsen beherbergt, die uns befähigen zu denken oder zu kommunizieren. Es ähnelt optisch sogar eher dem Dünndarm als einem Hochglanz-Rechner: Es ist verquirlt, leicht rosig und faltig.

Wieso sieht gerade dieses Organ, das komplizierteste, was die Natur hervorgebrachte, aus wie eine schrumpelige Nuss?

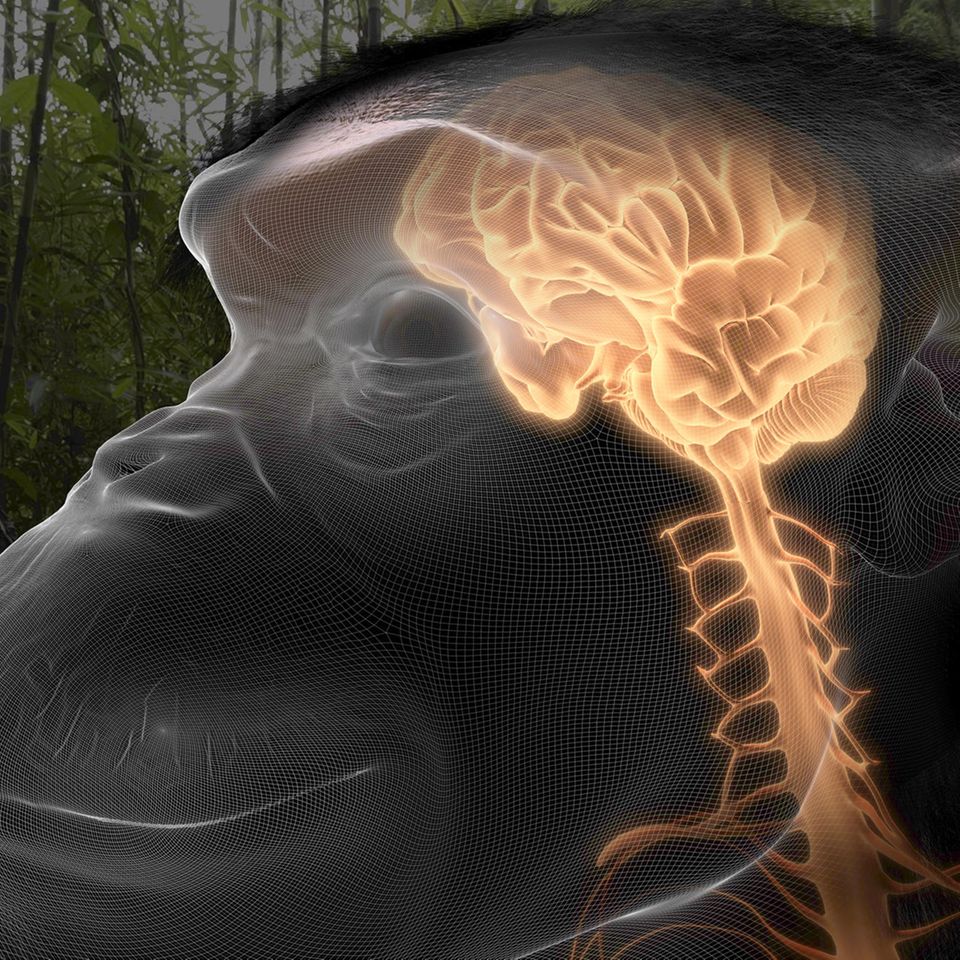

Im Laufe der Evolution des menschlichen Gehirns hat sich vor allem die Großhirnrinde mit zunehmender Leistung und Fähigkeiten des Menschen vergrößert. Schon Ur-Säuger vor Millionen von Jahren hatten gefaltete Gehirne, über die Hirnfaltung entschieden immer die Lebensumstände einer Art. Tiere mit wenig oder gar nicht gefurchten Gehirnen leben meist in Gruppen und auf engem Raum, während andere Säugetiere mit starken Faltungen eher in sozialen Verbänden leben, die sich über große Gebiete ausweiten können. Dazu gehören Wale, Delfine, Schweine und eben wir Menschen.

Könnte man die Großhirnwindungen im menschlichen Kopf glätten, würden die Gehirnfläche um vier DIN-A4-Blättern größer werden. Doch wäre sie glatt, würden uns wichtige Fähigkeiten fehlen. Die Großhirnrinde, auch Kortex genannt, macht rund 80 Prozent unseres Gehirns aus, und ihre Faltstruktur beeinflusst Denkleistungen wie Sprache, Kreativität und Planung.

„Die Hirnfaltung erlaubt es unserem Gehirn, eine große Anzahl von Zellen auf vergleichsweise kleinem Raum unterzubringen und miteinander zu verkabeln“, sagt Rüdiger Klein, Neurobiologe am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. So schaffe das Gehirn Kompartimente, in denen die Zellen synchron feuern, während die Furchen Zellen eher trennen, sagt er. Zu viele Furchen könnten die Kommunikation innerhalb der Großhirnrinde komplett blockieren, zu wenige Furchen könnten ein kommunikatives Durcheinander erzeugen.

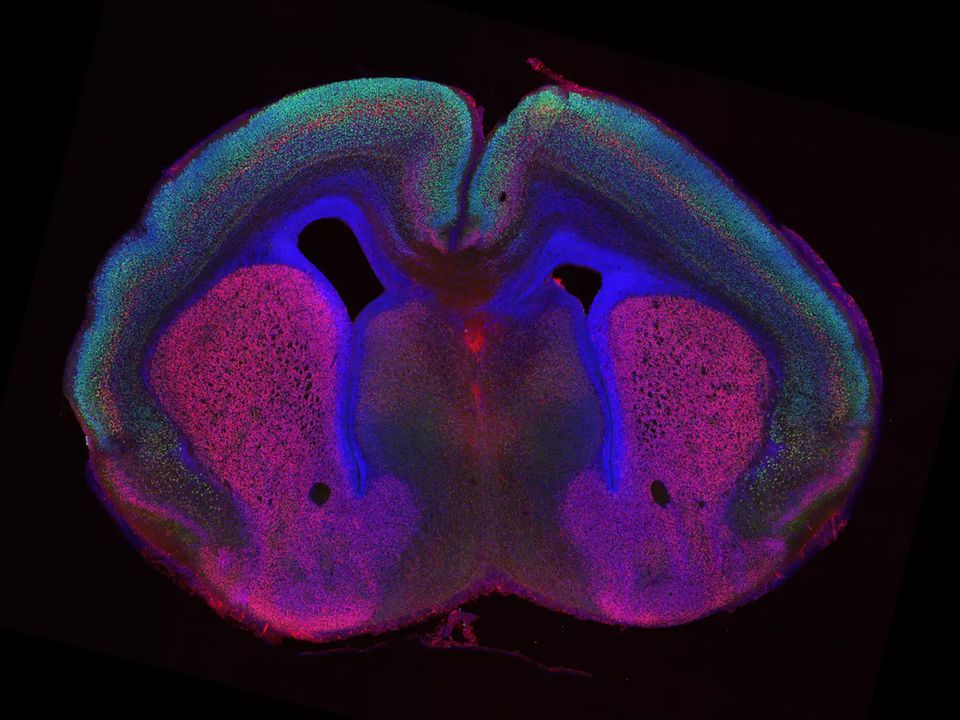

Doch wie sich unsere Großhirnrinde faltet, ist ein Rätsel, das bisher nur in Teilen gelöst ist. Um der Antwort ein Stück näher zu kommen, haben Seung Hee Chun, Rüdiger Klein und ihr Team sich das Gehirn von Mäusen angeschaut: Dabei haben sie drei Gene identifiziert, die maßgeblich für die Faltstruktur des Gehirns verantwortlich sind.

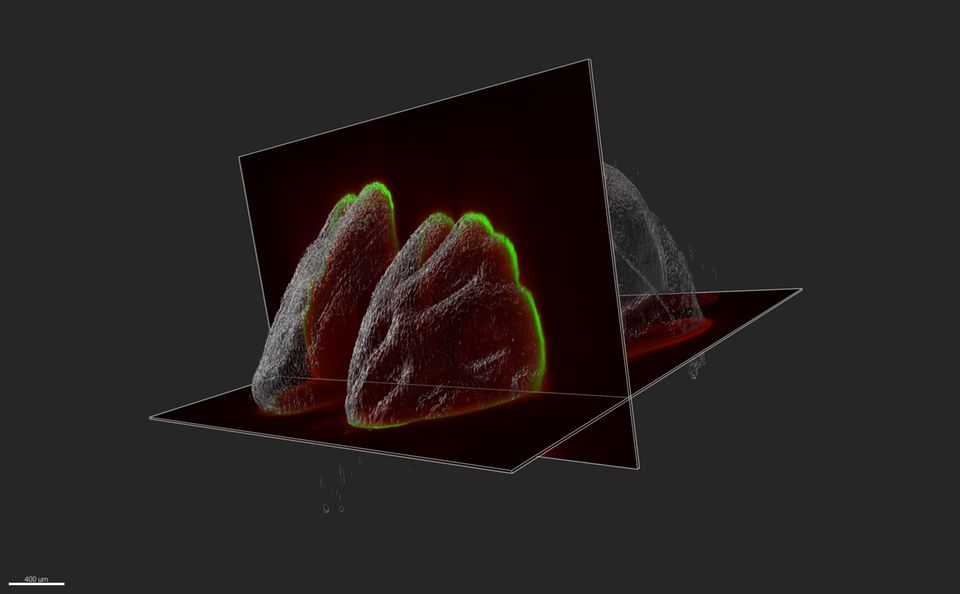

Wie viele andere Lebewesen hat auch die Maus eine glatte Hirnoberfläche. Wird bei der Maus das Gen für das Protein Cep83 ausgeschaltet, bilden sich plötzlich Furchen (fachsprachlich Sulci) und Erhebungen (Gyri). Ohne Cep83 vermehren sich die Vorläuferzellen der Neuronen während der Hirnentwicklung, sodass der Kortex stärker wächst – es entsteht ein Zellüberschuss. Die Forschenden beobachteten gleichzeitig, dass der Kortex sich mit dem Wachstum faltet. So entstanden die Furchen und Erhebungen vermutlich auch vor tausenden Jahren, als der Kortex des Menschen anwuchs, die Schädeldecke aber nicht mit dem Wachstum Schritt hielt.

Einen ähnlichen Effekt beobachteten die Forschenden, nachdem sie bei den Mäusen das Protein Fgf10 deaktivierten: Das führte zu einer größeren Anzahl von neuronalen Vorläuferzellen, einer Verdickung des Kortex. Allerdings noch nicht zu einer gefalteten Struktur, was sich mit früheren Studien deckte, in denen Vorläuferzellen vermehrt wurden. Auch hier verdickten Hirnareale sich zwar, aber falteten sich dadurch nicht automatisch.

An diese Erkenntnisse knüpften Seung Hee Chun und ihr Team an. Aus der bisherigen Studienlage ging hervor, dass die Falten in unserem Gehirn vermutlich entstehen, weil die neuronalen Vorläuferzellen zum einen schnell wachsen und zum anderen, weil die Zellen schnell wandern.

Deshalb schauten sie sich als dritte Genfamilie die Zelladhäsionsmoleküle an, die beeinflussen, wie Nervenzellen aneinanderhaften. Nachdem die Forschenden die Moleküle Flrt1 und Flrt3 ausschalteten, wanderten Nervenzellen schneller und trennten sich leichter von Nachbarzellen. Die höhere Beweglichkeit ermöglichte es ihnen, neue Strukturen zu bilden.

Die stärksten Veränderungen der Hirnanatomie entstanden im Zusammenspiel von deaktivierten Flrt1/3 Genen und stillgelegten Genen, die Cep83 und Fgf10 kodieren. Hier traten bei fast allen genveränderten Tieren Falten im Kortex auf. Noch unklar ist, ob die Furchen, die die Forschenden mit der Genmanipulation erzeugen konnten, auch eine sinnvolle Funktion erfüllen.

Menschen haben die Gene, die Flrt1 und Flrt3 kodieren, auch: „Allerdings sind die bei Menschen fünf- bis zehnmal inaktiver“, sagt Klein. Nichtsdestotrotz geben die Versuche an Mäusen viel über unser eigenes Hirn preis. Denn Gene, die bei Menschen zu schweren Hirnfehlbildungen führen können, hängen eng mit denen aus den Mausversuchen zusammen. Bei Menschen mit Hirnfehlbildungen kann nun untersucht werden, ob ebenfalls Zelladhäsionsmoleküle oder Gene, die für Wachstumsfaktoren kodieren, betroffen sind.

Klein sagt: „Wenn man mehr über die Hirnfaltung weiß, kann man bereits durch nicht-invasive Bildgebung Schäden in der Hirnfaltung erkennen und in Kombination mit Gentests bereits in früher Kindheit Hinweise auf ein Faltungsproblem erhalten. Dann könnte man versuchen, durch spezielles Training eventuelle Defizite früh zu behandeln.“