Schlechte Luft, besonders in Städten und Ballungsgebieten, verkürzt nicht nur das Leben vieler Menschen. Feinstaub ist auch einer der wichtigsten Gründe für eine Totgeburt.

Erstmalig hat nun ein Forschungsteam den Zusammenhang zwischen Totgeburten und Feinstaubbelastung untersucht. Das Ergebnis, veröffentlicht im Fachjournal Nature Communications: Fast die Hälfte aller Totgeburten weltweit geht auf die Belastung der Atemluft mit Feinstaubpartikeln kleiner als 2,5 Mikrometer zurück. Staubteilchen dieser Größenordnung entstehen vor allem bei der Verbrennung fossiler Energieträger.

Für ihre Studie werteten die Wissenschaftler*innen mehr als 45.000 Datensätze aus 137 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas aus, wo rund 98 Prozent der registrierten Fälle vorkommen.

Demnach gingen im Jahr 2015 fast die Hälfte (830.000) aller Totgeburten auf eine Feinstaubbelastung jenseits des WHO-Grenzwerts von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter zurück. Eine Überschreitung des Grenzwerts bringt, wie die Forschenden schreiben, ein um 11 Prozent erhöhtes Risiko für eine Totgeburt mit sich. Ein zusätzlicher Risikofaktor: das Alter der Mutter.

Feinstaub schädigt die Placenta und den Fötus

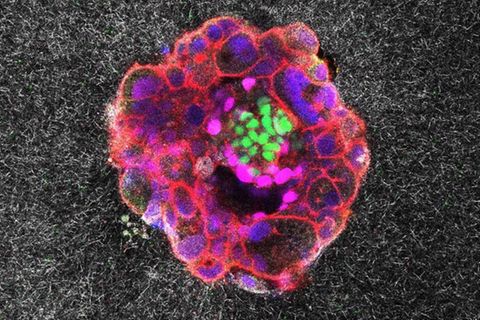

Zu den medizinischen Wirkmechanismen macht die Studie keine Aussagen. Schon länger bekannt ist aber, dass Feinstaubpartikel in die Placenta und den Fötus eindringen und "irreversiblen" Schaden anrichten können. Zudem kann Luftverschmutzung die Sauerstoffversorgung des Embryos beeinträchtigen.

Neben den psychischen Folgen, darunter Trauer, Angst oder posttraumatischer Stress, bringen Totgeburten für die Mütter gesundheitliche Risiken mit sich, wie etwa Blutungen und Infektionen. Nicht nur in weniger entwickelten Ländern sind betroffene Mütter zudem zusätzlich mit Stigmatisierungen durch ihr soziales Umfeld konfrontiert.

Schon 2020 nannte ein Bericht der Kinderhilfsorganisation Unicef die Totgeburten eine "unbeachtete Tragödie". Die Autor*innen der Studie monieren beispielsweise, dass der Tod von Föten im Mutterleib nicht von den grundlegenden "Millennium Development Goals" der Vereinten Nationen erfasst sei. Demgegenüber könnten Maßnahmen zur Verringerung der Risiken nicht nur die Gesundheit der Mütter und das Wohlergehen ihrer Familien fördern, sondern auch die Geschlechtergerechtigkeit voranbringen.