Das menschliche Leben beginnt normalerweise im Eileiter: Dort begegnen sich Spermium und Eizelle und verschmelzen zu einer Einheit. Die befruchtete Eizelle beginnt sich zu teilen und wandert Richtung Gebärmutter. Nach fünf bis sechs Tagen besitzt der Zellhaufen bereits eine innere Struktur. Er ist nun eine Blastozyste, die für ihre weitere Entwicklung Sauerstoff und Nährstoffe benötigen wird. Um ihre Versorgung zu sichern, wächst sie in die Gebärmutterwand hinein und zapft den mütterlichen Blutkreislauf an.

Diese Einnistung ist ein Meilenstein in der Entwicklung des ungeborenen Kindes. "Die menschliche Fortpflanzung ist sehr ineffizient", sagt Amélie Godeau, Biophysikerin im Fachbereich "Bioengineering for Reproductive Health" des Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) in Barcelona. "Nur jede dritte Empfängnis führt zu zu einer Lebendgeburt. Ein Drittel der Embryonen nistet sich nie ein. Ein weiteres Drittel geht kurz nach der Einnistung verloren." Forschende wollen deshalb mehr über den Vorgang in all seinen Facetten erfahren. Aus dem Wissen könnten Therapien resultieren, die mehr Frauen zu einer gesunden Schwangerschaft verhelfen.

Eine künstliche Gebärmutterwand

Doch den Prozess der Einnistung live zu beobachten ist eine Herausforderung. Während ein Embryo in den ersten Tagen seines Lebens auch außerhalb des Körpers gedeiht, bedarf es für den nächsten Schritt einer Gebärmutter. Das Forschungsteam des IBEC unter Leitung von Samuel Ojosnegros schuf deshalb eine kollagenhaltige Matrix, die das Uterusgewebe imitiert und reicherte sie mit Proteinen für die Embryonalentwicklung an. Anschließend setzte das Team Blastozysten von Menschen und Mäusen auf und in das Gel. Die menschlichen Blastozysten wurden von Paaren gespendet, welche nach einer künstlichen Befruchtung über überzählige Embryonen verfügten. Sie entwickelten sich maximal zwei Wochen lang, bevor sie vernichtet wurden.

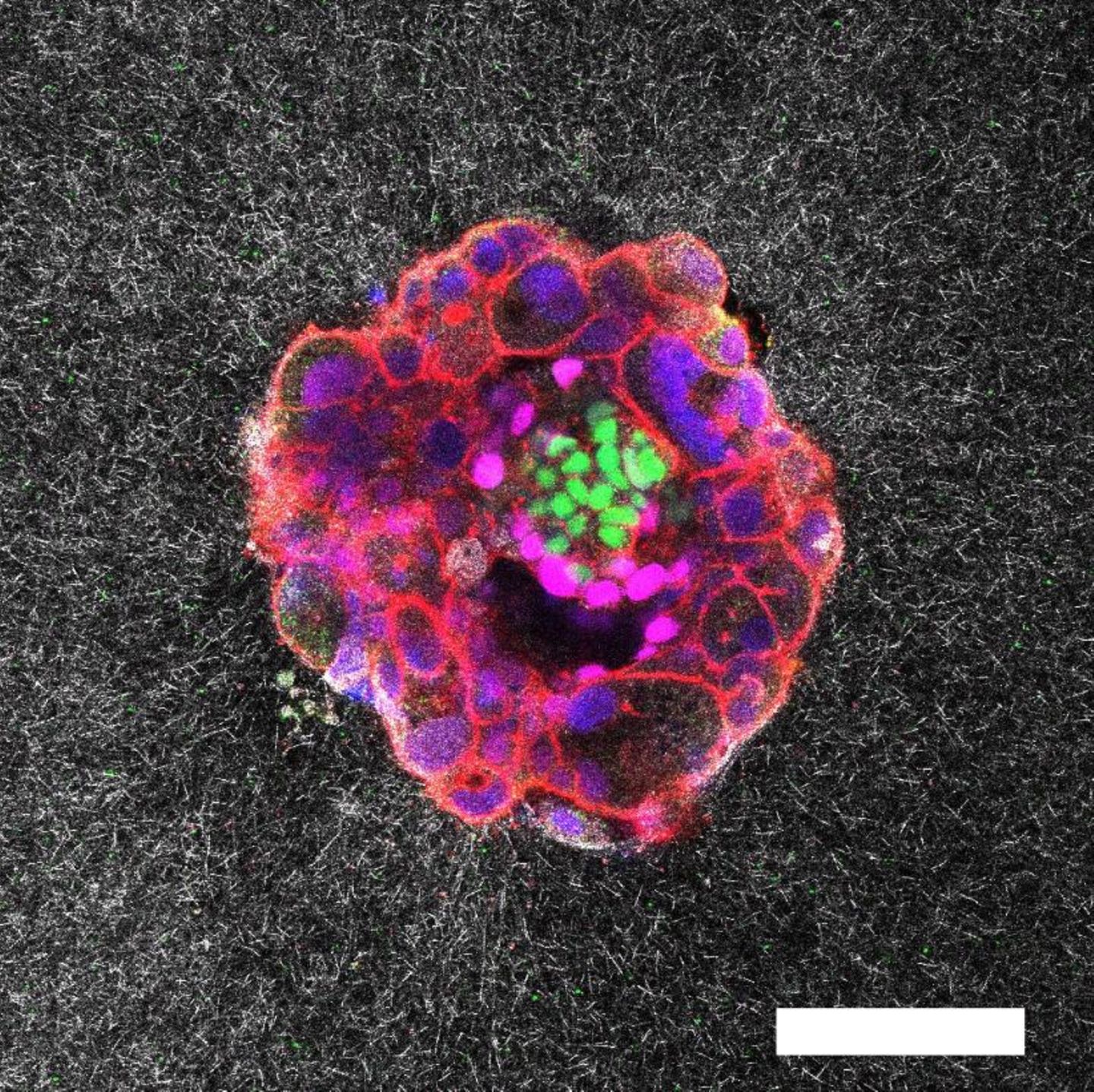

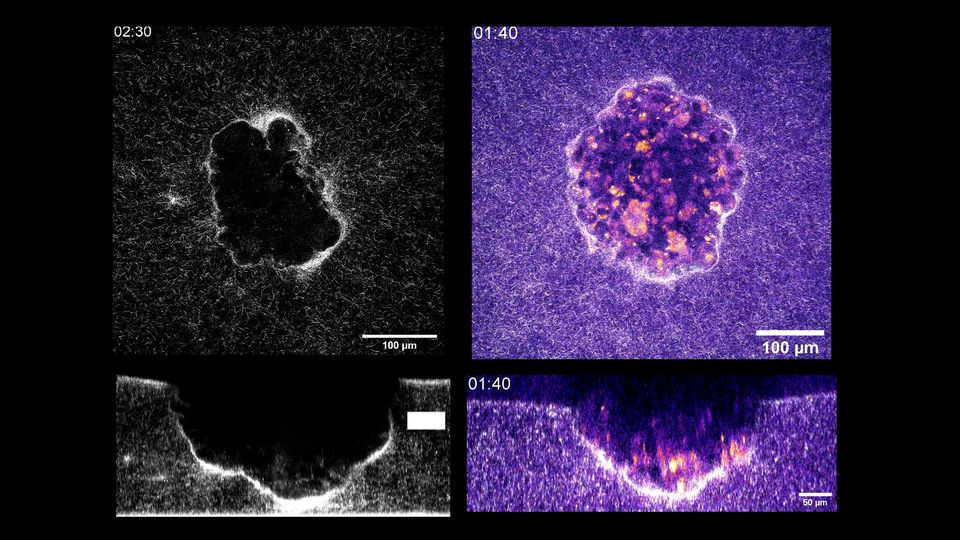

Dank der speziellen Matrix gelang es den Forschenden, die Einnistung erstmals in Echtzeit und in drei Dimensionen unter dem Mikroskop zu beobachten. Sie maßen vor allem, welche Kräfte die Embryonen ausübten, wenn sie sich in die künstliche Gebärmutterwand gruben. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift "Scientific Advances." "Es handelt sich um einen überraschend invasiven Prozess", sagt Studienleiter Samuel Ojosnegros. Schließlich müsse der Embryo in das Gewebe eindringen und sich vollständig mit ihm verbinden. Nur so kann der Körper der Mutter ihn ernähren. Für die schwangeren Frauen äußert sich der Kraftakt ihres ungeborenen Kindes nicht selten in Bauchschmerzen und leichten Blutungen.

Chemische Tricks und rohe Kräfte

Sobald der Embryo an die Wand der Gebärmutter andockt, löst er mithilfe von Enzymen das umgebende Gewebe auf. Gleichzeitig zerrt er an den Kollagenfasern, wie die Aufnahmen zeigen. "Wir beobachten, dass der Embryo an der Gebärmuttermatrix zieht, sie bewegt und umorganisiert", sagt Amélie Godeau. "Er reagiert auch auf Signale durch äußere Krafteinwirkung. Wir vermuten, dass Kontraktionen, die in vivo auftreten, die Einnistung des Embryos beeinflussen können."

Mäuse- und Menschenembryos verfolgen dabei unterschiedliche Strategien. Die Mauseblastozyte animiert die Gebärmutter, sie in einer eigens geschaffenen Vertiefung zu umhüllen, während die menschliche Blastozyste ins Gewebe eindringt und anschließend kreisförmig nach außen wächst. Bis zum Ende der zweiten Entwicklungswoche hat sie sich vollständig eingenistet und ist von einer dünnen Lage neuer Hautzellen bedeckt: Der Embryo reift von nun an buchstäblich in der Gebärmutterschleimhaut heran.