19 Jahre lang versuchte ein amerikanisches Paar ein Kind zu bekommen – vergeblich. Zahlreiche künstliche Befruchtungen, Spermienuntersuchungen und zwei operative Eingriffe blieben erfolglos; die Hoffnung schwand. Doch dann wurde die Frau endlich schwanger – mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Darüber berichtet ein Forschungsteam in der Fachzeitschrift "The Lancet".

Jede sechste Person ist im Laufe ihres Lebens von Unfruchtbarkeit betroffen, zeigt eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2024. Unfruchtbar bedeutet: Trotz mindestens zwölf Monaten ungeschütztem Sex tritt keine Schwangerschaft auf. In rund 40 Prozent der Fälle liegt die Ursache beim Mann. Bei bis zu einem Viertel dieser Männer lautet die Diagnose Azoospermie – keine Spermien im Ejakulat.

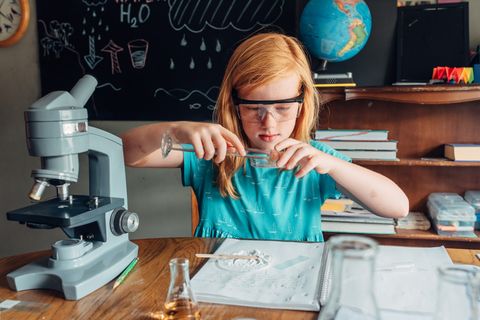

"Eine Samenprobe kann völlig normal aussehen, aber wenn man sie unter dem Mikroskop betrachtet, entdeckt man nur ein Meer aus zellulären Überresten, ohne sichtbare Spermien", sagt Zev Williams, Hauptautor der Studie und Direktor des Columbia University Fertility Center.

So auch bei diesem Paar: Bei dem 39-jährigen US-Amerikaner konnten Ärzt*innen in einer 3,5-Milliliter-Probe Ejakulat keinerlei Spermien entdecken. Deshalb nahmen sie eine Künstliche Intelligenz zu Hilfe: Sie sichtete 2,5 Millionen Mikroskopbilder in nur zwei Stunden – und entdeckte tatsächlich zwei bewegliche, funktionsfähige Spermien, die die Mediziner isolierten und zur Befruchtung nutzen.

Die STAR-Methode: KI findet funktionsfähige Spermien

Die Methode wurde an der Columbia University entwickelt und trägt den Namen STAR, kurz für "Sperm Tracking and Recovery System". Sie soll in Ejakulatproben selbst extrem seltene, von Menschen übersehene Spermien finden und isolieren.

Statt mühsamer Sichtung durch Embryolog*innen analysiert das System in Echtzeit Millionen von Bildern. Es besteht aus drei Teilen: einem Hochgeschwindigkeitsbildgebungssystem – einer Art Kamera –, einem Mikrofluidik-Chip und einem KI-basierten Objekterkennungsmodell.

Die Probe fließt durch mikroskopisch kleine Kanäle auf dem Chip. Parallel schießt die Kamera mehr als eine Million Bilder pro Stunde. Die KI wertet sie sofort aus und verfolgt potenzielle Spermien über mehrere Bilder hinweg. Nur wenn ein Objekt in mindestens drei von zehn aufeinanderfolgenden Bildern als Spermium erkannt wird, gilt der Fund als bestätigt.

Ein einziges Spermium genügt

Im Fall des US-amerikanischen Paares identifizierte die KI sieben Spermien: fünf unbewegliche und zwei bewegliche. Diese wurden mit einem mikrofluidischen Gating-System – also einem System, das bestimmte Partikel in der Flüssigkeit durchlässt oder zurückhält – isoliert und anschließend in Eizellen injiziert. "Man braucht nur ein einziges gesundes Spermium, um ein Kind zu zeugen", sagt Studienautor Zev Williams.

Und tatsächlich: Die beiden beweglichen Spermien führten zur Befruchtung. Die Eizellen entwickelten sich zu Embryos, die der Mutter eingesetzt wurden.

Dreizehn Tage nach der Befruchtung hielt die Frau ihren ersten positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Acht Wochen später zeigte der Ultraschall den Herzschlag eines Embryos – 172 Schläge pro Minute.

Neue Hoffnung für unfruchtbare Männer

Mikrofluidische Systeme sind in der Reproduktionsmedizin nicht neu. Es gibt bereits ähnliche Chips, die Spermien nach ihrer Beweglichkeit selektieren, um die besten auszuwählen. Neu an STAR ist jedoch, dass die KI auch seltene, bisher übersehene Spermien in scheinbar "leeren" Proben erkennen und gezielt isolieren kann.

Wichtig ist dabei zu beachten: Die in " Lancet " veröffentlichte Arbeit beschreibt nur einen Einzelfall. Es liegen noch keine Daten zu Geburten oder genetischen Risiken der so gezeugten Kinder vor. Größere klinische Studien sind im Gang, um die Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Ergebnisse in größeren Patientengruppen zu bewerten.

Im Gegensatz zu anderen Methoden ist STAR nicht invasiv und weniger aufwendig, da die KI bei der Auswertung der Bilder womöglich nicht nur gründlicher, sondern auch schneller ist als Menschen. Sollte sich die Methode in größeren Untersuchungen bewähren, könnte sie das Vorgehen bei männlicher Unfruchtbarkeit grundlegend verändern – und vielen Paaren neue Hoffnung geben.