Weihnachten 2013 war es endlich so weit. Queen Elisabeth II. begnadigte Alan Mathison Turing: den genialen Mathematiker und Weltkriegshelden, den introvertierten Tagträumer und passionierten Dauerläufer. Den homosexuellen Mann, den der britische Staat sechs Jahrzehnte zuvor für seine sexuelle Orientierung rechtskräftig verurteilt und ihn damit mutmaßlich in den Tod getrieben hatte.

Zwei Petitionen zur Begnadigung Turings waren zuvor gescheitert, nun atmete die Regierung auf: "Turing war ein außergewöhnlicher Mann mit einem brillanten Geist", sagte der Justizminister Chris Grayling. Er verdiene es, für seinen fantastischen Einsatz während des Zweiten Weltkriegs und für sein wissenschaftliches Vermächtnis in Erinnerung zu bleiben.

Für einige Verwandte Turings jedoch war die späte Reue eine Farce. Der Staat sei es, der begnadigt werden müsse, sagte ein Neffe. Er sei der Kriminelle, der Unrecht getan hat. Nicht Turing selbst. Und dann waren da noch die vielen anderen Männer, die verurteilt worden waren, weil sie Männer liebten. Um deren Geschichte sich der Staat bis dahin wenig scherte.

Jahre nach Turings Begnadigung trugen einige Nachfahren eine neue Petition in die Downing Street, für ebendiese knapp 50.000 Menschen. Man stelle sich nur einmal vor, Turing hätte weitere zehn oder 20 Jahre leben dürfen, sagte seine Großnichte bei dieser Gelegenheit in die Fernsehkameras. Und fragte: "Was hätte er noch alles für unser Land tun können?"

Die Turingmaschine: der erste bahnbrechenden Aufsatz des Computerpioniers

Die außergewöhnliche Begabung des Alan Turing, Jahrgang 1912, ist schon früh offensichtlich. Innerhalb von nur drei Wochen habe sich der Junge selbst das Lesen beigebracht, berichten seine Eltern. Auch in der Londoner Privatschule, auf die sie ihn im Alter von sechs Jahren schicken, fällt er auf. Turing ist wissbegieriger als die anderen Kinder, vor allem aber hartnäckig. Knifflige Rätsel frustrieren ihn nicht, sie spornen ihn an. Besonders, wenn es darum geht, die richtige Kombination in langen Zahlenreihen zu finden. Folgerichtig studiert Turing Mathematik, schafft es an das renommierte King’s College in Cambridge. Er schließt das Studium in Rekordzeit ab, mit nur 22 Jahren.

Bereits zwei Jahre später legt Turing seinen ersten bahnbrechenden Aufsatz vor. "On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem" lautet der Titel der Arbeit. Sie bezieht sich auf die Arbeiten des Mathematikers Kurt Gödel. Turing beruft sich auf dessen Forschung zur formalen Sprache der Mathematik und erdenkt einen abstrakten Rechenautomaten mit einfachen Funktionen: Lesen und Schreiben. In einem Gedankenexperiment lässt der Brite seine fiktive Maschine lange Zeichenketten verarbeiten und komplexe Probleme lösen. Der Clou: Lange bevor es den ersten modernen Computer gibt, entwickelt Turing das Konzept einer Maschine, die jede erdenkliche mathematische Aufgabe löst – sofern diese Lösung theoretisch durch einen Algorithmus errechnet werden kann. Mit der Turingmaschine begründet er das Prinzip der Universalität des Computers.

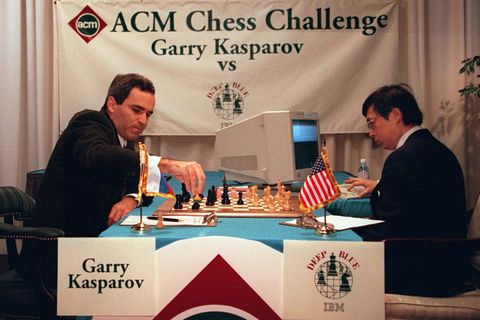

Auch den "Turing-Test", den das Genie selbst nie so nannte, sondern "Imitationsspiel", entwickelte Turing lange vor der Erfindung der ersten leistungsfähigen Computer. Er gilt bis heute als wichtige Grundlage, um Systeme künstlicher Intelligenz auf den Prüfstein zu stellen, und wird beständig weiterentwickelt.

Der Kriegsheld: Alan Turings Beitrag zur Entschlüsselung des Nazi-Codes

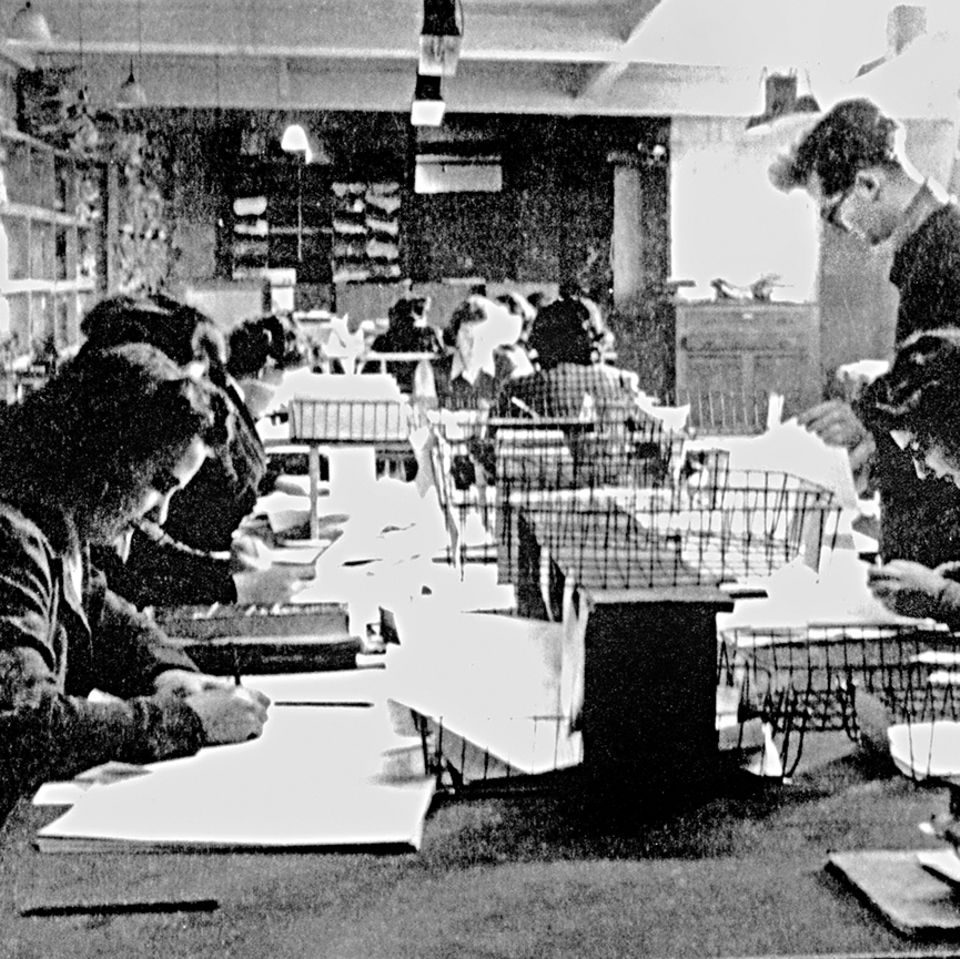

Seine wohl bedeutendste Lebensleistung vollbringt Alan Turing jedoch nicht in Cambridge, sondern auf einem beschaulichen Landsitz in der englischen Kleinstadt Bletchley, während des Zweiten Weltkriegs. Der Landsitz ist die perfekte Tarnung für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6, der ein Zentrum zur Entschlüsselung in Bletchley errichtet hat. Die klügsten Köpfe des Landes – darunter Ägyptologen, Schachgroßmeister, Experten für Kreuzworträtsel und eben Alan Turing – sollen hier den geheimen Funkverkehr der Deutschen entschlüsseln. Ihre härteste Nuss: "Enigma", die Chiffrier-Apparatur, deren Inneres es ermöglicht, Nachrichten in ein unentwirrbar erscheinendes Kauderwelsch aus Buchstaben zu verwandeln, deren Sinn nur derjenige versteht, der über das Gerät verfügt und seine geheimen Einstellungen kennt. Die Nazis halten ihre Enigma für unbesiegbar.

Alan Turing gilt zu jener Zeit längst als lebendes Genie – und als Sonderling: Im Sommer radelt er aus Angst vor Heuschnupfen mit Gasmaske zur Arbeit. Er ist bekannt für seine stets ungebügelten Anzüge. Und auch seine Homosexualität ist für viele in seinem engeren Umfeld kein Geheimnis.

In Bletchley arbeitet Turing an den Plänen für eine bahnbrechende Maschine. Dieses Mal existiert sie nicht allein als Gedankenexperiment, sondern physisch. Sein Enigma-Simulator soll den Einstellungen der Chiffriermaschine auf die Schliche kommen und dabei eine bislang unerreichte Geschwindigkeit vorlegen. Bald schon entschlüsselt Turings Maschine die Walzenstellung der Enigma binnen einer Viertelstunde, verrät der britischen Flugabwehr die Angriffsziele der Deutschen. (Wie die Entschlüsselung des Computerpioniers genau funktionierte und welche Rolle der polnische Mathematiker Marian Rejewski dabei spielte, lesen Sie hier.)

Im Winter 1942 gelingt es den Dechiffrierspezialisten endlich, auch die Codes der deutschen U-Boote vollständig und immer wieder zu entschlüsseln. Von nun an haben die Nationalsozialisten keine Geheimnisse mehr, wissen es aber nicht. 9000 Männer und Frauen arbeiten gegen Ende des Krieges in Bletchley: ein entscheidender Kriegsvorteil für die Alliierten.

Angeklagt und verurteilt: Das tragische Ende des Alan Turing

Nach Kriegsende widmete Turing sich wieder mathematischen Problemen. Er lehrte an der Universität Manchester, wurde stellvertretender Direktor der Computerabteilung. Er erdachte den Turing-Test, schrieb ein Schachprogramm und veröffentlichte Aufsätze zur theoretischen Biologie.

1952 meldete Turing der Polizei, in seinem Haus sei eingebrochen worden. Die Beamten ermitteln, bekommen dabei Wind von Turings Beziehung zu einem anderen Mann. Er wird wegen "sexueller Perversion" angeklagt und verurteilt. Das Gericht stellt ihn vor eine grausame Wahl: Entweder tritt Turing eine Haftstrafe an oder er lässt eine medikamentöse Hormonbehandlung über sich ergehen.

Turing, gerade 40 Jahre alt geworden, entscheidet sich für die Therapie, wie seine Peiniger die Behandlung nennen. Östrogen soll die Libido Turings schwächen, treibt ihn mutmaßlich jedoch immer tiefer in eine schwere Depression.

Im Juni 1954 wird Alan Turing leblos in seinem Haus gefunden, neben ihm ein angebissener Apfel. Die genauen Umstände seines Todes wurden nie restlos geklärt, auch wenn die Behörden offiziell seinen Suizid durch eine Cyanidvergiftung feststellten.