GEO.de: Herr Keller, welche Rolle spielen die Alpen in Ihrem Leben?

Felix Keller: Ich bin in den Bergen geboren und aufgewachsen. Noch heute bin ich viel in ihnen unterwegs: zum Skifahren und Wandern, aber auch zum Musizieren und natürlich wegen meines Berufs als Glaziologe.

Als solcher versuchen Sie seit Jahren, den Morteratsch-Gletscher in ihrer Heimat zu bewahren. Warum bedeutet Ihnen gerade dieser Eisriese so viel?

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich im Alter von vier Jahren mit meinem Bruder und meinen Eltern den Gletscher auf Skiern hinabgefahren bin. Als Student habe ich als Skilehrer auf dem Gletscher gearbeitet und letztendlich meine Dissertation über den auftauenden Permafrost in Pontresina, die ihn umgebende Gemeinde, geschrieben. Mein gesamtes Wirken ist mit dem Morteratsch verbunden.

Wie jeder Gletscher schmilzt auch der Morteratsch rasant. Sie wollen sein Verschwinden hinauszögern, mit einer sehr ungewöhnlichen Methode: Im Sommer soll die Oberfläche des Gletschers beschneit werden, um die Kraft der Sonneneinstrahlung zu vermindern. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Ich wurde provoziert. Am Mittagstisch sagte ein Kollege im Scherz: "Felix, du gehörst zu jener Sorte von Wissenschaftlern, die lieber tausend Probleme beschreiben, als eine Lösung zu liefern. Wärst du ein guter Glaziologe, könntest du den Morteratsch-Gletscher retten." Das hat mich getroffen und ich fing an, darüber nachzudenken, ob das Abdecken des Gletschers, wie es andernorts schon vereinzelt für Skigebiete gemacht wird, nicht auch für den Morteratsch anwendbar wäre. Die Idee, Schmelzwasser dafür zu verwenden, kam mir, als ich unweit des Gletschers angelte.

Wie bitte?

Ich saß am Gravatscha-See, der vom Schmelzwasser des Morteratsch-Gletschers gespeist wird, und als ich in der trüben Gletschermilch keinen Fisch gefangen habe, fragte ich mich: Warum versuchen wir nicht, das Schmelzwasser im Sommer in der Höhe zu halten, um im Winter wieder Eis daraus zu machen? Zuerst dachte ich, das sei zu banal. Doch mir fiel kein Grund ein, warum das nicht funktionieren sollte. Und so erzählte ich einem befreundeten Glaziologen von meiner Idee. Nach einer Woche Bedenkzeit kam seine Antwort: Das Wasser oben zu halten sei klug – man sollte aber Schnee daraus machen, kein Eis.

Das war dann wohl die Initialzündung für das Projekt "MortAlive". Wie soll die Beschneiungsanlage funktionieren, wenn sie einmal gebaut ist?

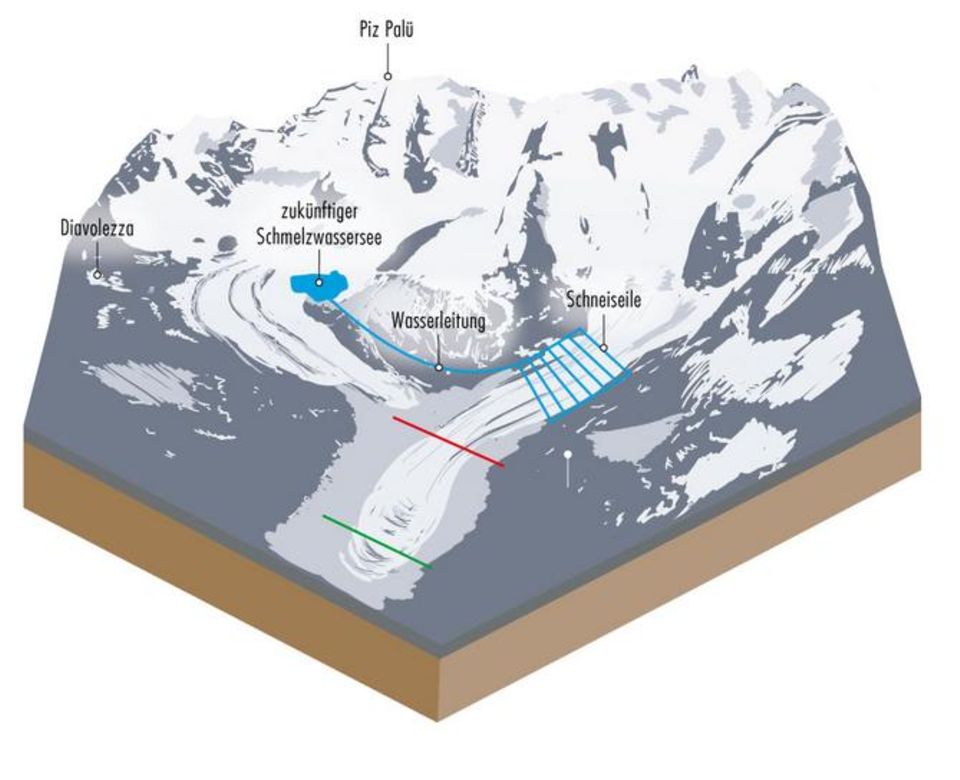

Weil die Gletschermasse ständig in Bewegungen ist, können wir nicht mit konventionellen Beschneiungslanzen arbeiten, die fest im Untergrund verankert sind. Wir müssen für Schnee von oben sorgen, mit einer Wasserleitung, die an einem über dem Gletscher gespannten Stahlseil befestigt ist. Unter hohem Druck wird das Wasser in kleinste Tröpfchen zerteilt, die durch Düsen aus der Leitung gelassen werden. Diese Tröpfchen werden mit Luft in Verbindung gebracht, die ebenfalls unter hohem Druck aus den Leitungen strömt. So entsteht der sogenannte Nukleationsstrahl: Die Wassertropfen gefrieren blitzartig und winzige Eiskristalle bilden sich. Während sie zu Boden sinken, wachsen an ihnen Schneeflocken.

Und damit können Sie den Gletscher retten?

Das Wort „retten“ verwende ich niemals im Zusammenhang mit dem Morteratsch-Gletscher, aber laut unseren Berechnungen könnten wir sein Abschmelzen signifikant verlangsamen. Wenn wir es schaffen, einen kleinen Bereich etwas unterhalb der Gletschermitte, an der sogenannten Gleichgewichtslinie, das ganze Jahr mit Schnee zu bedecken, würde der Gletscher in seiner Länge sogar wachsen. Obwohl seine Gesamtmasse dann weiterhin abschmilzt, könnte eine solche Beschneiungsanlage das vollständige Verschwinden des Morteratsch-Gletschers etwa 30 bis 50 Jahre hinauszögern. Diese Berechnungen beruhen allerdings auf den heutigen Klimabedingungen, die Prognosen für weitere Erwärmung sind nicht einberechnet.

Ihr Verspechen lautet, dass die Anlage – wenn sie denn einmal gebaut wird – energieneutral funktionieren kann. Wie soll das gehen?

Um einen effektiven Schutz zu bieten, müsste die Schneedecke über dem Gletscher etwa zehn bis fünfzehn Meter hoch sein. Dafür benötigen wir unseren Studien zufolge rund zwei Millionen Kubikmeter Wasser. Diese Mengen in die Höhe zu pumpen, wäre ein unverantwortlicher Energieaufwand. Wenn es aber gelänge, das Schmelzwasser des Sommers etwa zweihundert Meter über der eigentlichen Beschneiungsanlage zu sammeln, müssten wir keine zusätzliche Energie in das System einführen.

Bei ersten Testanlagen im Tal hat das Prinzip bereits funktioniert. Wann kommt das große Schneeseil am Morteratsch-Gletscher?

Vielleicht nie und das ist auch gar nicht so wichtig. In der Schweiz sind die Menschen nicht unmittelbar abhängig vom Gletscher und seinem Wasser. Wenn die Anlage einmal vollumfänglich funktioniert, wäre es wichtig, zuerst in die Regionen zu gehen, in denen das Wasser der Gletscher bereits jetzt zum Leben fehlt. Laut einer jüngst in der Fachzeitschrift Nature erschienenen Studie werden in nur wenigen Jahrzehnten bis zu 220 Millionen Menschen im Himalaya von einer knappen Trinkwasserversorgung betroffen sein. Diesen Menschen wollen wir mit unserem Projekt eine Verschnaufpause verschaffen, das ist das eigentliche Ziel unserer Überlegungen. Parallel zur Entwicklung der ersten funktionsfähigen Anlage prüfen wir im Moment, welche Standorte im Himalaya wirklich profitieren könnten.

Droht eine solche Wasserknappheit auch in den europäischen Alpen?

Akut ist nicht davon auszugehen, dass ganze Gemeinden oder Dörfer von Wasserknappheit bedroht sind, weil die Gletscher schmelzen. Das betrifft vielmehr einzelne Berghütten in der Höhe. Letztens habe ich mich mit dem Amtsvorsteher für Natur um Umwelt für unseren Kanton unterhalten. Die Prognosen besagen zwar, dass wir nicht zu den betroffenen Pechvögeln gehören, sagte er. Aber wir hätten uns auch oft genug geirrt – und wenn man ein Feuerwehrauto erst bestellt, wenn es bereits brennt, ist es meistens zu spät.

Was macht es mit Ihnen persönlich, wenn Sie sehen, dass sich die Landschaft, in der Sie aufgewachsen sind, so rasant verändert?

In mir selbst löst das Motivation aus. Wir Umweltwissenschaftler stehen seit Jahrzehnten vor dem Problem, diese riesige Kluft zwischen Wissen und Handeln überbrücken zu müssen. Ein Projekt wie das am Morteratsch-Gletscher, aber auch der rasante Umbau der Energieerzeugung, der derzeit in Europa stattfindet, zeigen mir, dass wir etwas tun können. Das gibt Mut. Noch nie waren unsere technologischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten besser, um angemessen auf die Klimakrise zu reagieren.