Ein großer Teil Grönlands war vor gut 400.000 Jahren eisfrei und glich einer Tundralandschaft. Das berichtet ein internationales Forschungsteam nach der Analyse eines Eisbohrkerns aus dem Nordwesten der Insel im Fachmagazin "Science". Das Resultat zeigt nach Ansicht der Forscher, wie sensibel der Grönländische Eisschild – die zweitgrößte Eismasse der Erde – auf Temperaturänderungen reagiert.

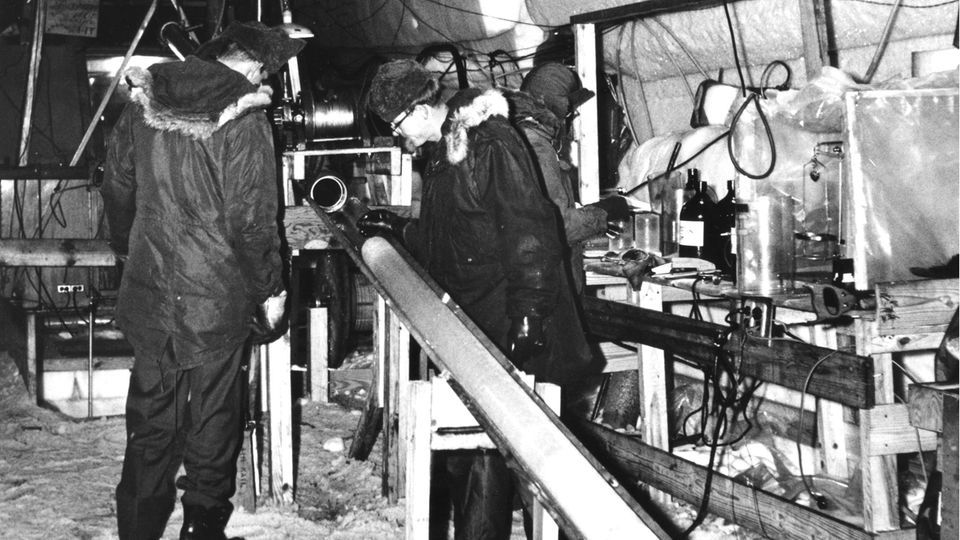

Zu der aktuellen Erkenntnis trug maßgeblich ein Zufall bei: Im Nordwesten von Grönland hatten die USA im Kalten Krieg eine unterirdische Militärbasis angelegt und als arktische Forschungsstation getarnt. Dieses Camp Century erwies sich als Fehlplanung und wurde 1967 aufgegeben. Kurz zuvor hatten Forscher einen Eisbohrkern entnommen, der fast 1400 Meter lang war und damit knapp 4 Meter unter den Eispanzer reichte. Dieser Bohrkern ging jedoch verloren und wurde erst 2017 zufällig in Dänemark wiederentdeckt.

Eine 2021 im Fachblatt "PNAS" veröffentlichte erste Auswertung des Bohrkerns durch ein Team um Andrew Christ und Paul Bierman von der University of Vermont in Burlington hatte ergeben, dass der Grönländische Eisschild während der vergangenen 1 Million Jahre mindestens einmal stark geschrumpft war. Unklar war jedoch die genauere Zeit.

Das Verschwinden großer Eisflächen ließ das Meer um mindestens 1,4 Meter steigen

In der aktuellen Studie datierte das Team um Christ und Bierman diese Phase mit Hilfe verschiedener Verfahren auf die sogenannte Marine Isotope Stage 11 (MIS 11). Dieses Interglazial reichte von vor 424.000 bis vor 374.000 und ist mit 50.000 Jahren eine der längsten Warmzeiten der jüngeren Erdgeschichte. Ihre genaue Ursache ist bislang nicht geklärt, diskutiert werden etwa langfristige Änderungen der Erdumlaufbahn oder von Meeresströmungen.

Verschiedene Verfahren der Lumineszenzdatierung und Isotopenanalysen ergaben, dass die im Bohrkern unter dem Eis liegenden Ablagerungen – darunter Sand, Gesteine, Pflanzen- und Tierreste – zuletzt vor grob 416.000 Jahren dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Insgesamt dauert diese Exposition demnach maximal 14.000 Jahre.

"Das ist der erste eindeutige Beleg dafür, dass viel vom Grönländischen Eisschild verschwand, als es warm wurde", wird Bierman in einer Mitteilung seiner Universität zitiert. Bisher gab es dafür lediglich indirekte Belege, etwa aus Analysen von Sedimenten aus dem Nordatlantik.

In einem nächsten Schritt simulierte das Team anhand von Klimamodellen, wie stark der Grönländische Eisschild damals abgeschmolzen sein musste, damit der Nordwesten der Insel bei Camp Century – etwa 1300 Kilometer südlich des Nordpols – eisfrei war. Und wie sehr dieser Verlust zum damaligen Anstieg des Meeresspiegels beitrug.

Demnach ließ das Verschwinden großer Eisflächen, das für den Süden und Nordwesten der Insel als gesichert gilt, das Meer um mindestens 1,4 Meter steigen, möglicherweise auch um 5,5 Meter. Insgesamt lag der Meeresspiegel damals 6 bis 13 Meter höher als heute. Den Simulationen zufolge blieb ein Teil des Eises auf dem östlichen Hochland der Insel wahrscheinlich erhalten, möglicherweise auch im Zentrum.

Die Forscher werten die Resultate als Beleg dafür, wie sensibel der Eisschild auf Klimaschwankungen reagiert, zumal die damalige CO2-Konzentration in der Atmosphäre weit unter den heutigen Werten lag: Damals erreichte sie 286 ppm (Teilchen pro Million; parts per million), heute sind es deutlich mehr als 400 ppm.

Angesichts des heutigen höheren und weiter steigenden Wertes geht das Team davon aus, dass die derzeitige Erwärmung dem Eisschild stark zusetzen wird. "Die lange Verweildauer anthropogener Treibhausgase wird die derzeitige vom Menschen verursachte Klimaerwärmung für viele tausend Jahre verlängern", schreibt die Gruppe. Selbst bei einem gemäßigten Klimaszenario, in dem die Emissionen ihren Höhepunkt 2040 erreichen würden, bräuchten die CO2-Werte Zehntausende Jahre, um wieder deutlich abzusinken, heißt es weiter. Das hätte auch Auswirkungen auf den Anstieg des Meeresspiegels.

Allerdings wären die Folgen eines solchen Anstiegs diesmal erheblich drastischer als damals: "Vor 400 000 Jahren gab es keine Städte an Küsten", sagt Bierman. "Heute gibt es sie."