Tausendfach bebte im vergangenen Winter auf griechischen Inseln die Erde. Die außergewöhnliche Serie im Januar und Februar 2025 auf der Inselgruppe um Santorini geht mutmaßlich auf zähflüssiges Gestein zurück, das aus einer tief gelegenen Magmakammer aufgestiegen ist, wie Forschende nun in der Fachzeitschrift "Nature" berichten. Der Vulkan Santorini und der sieben Kilometer entfernte unterseeische Vulkan Kolumbo stehen beide in Verbindung mit dieser Magmakammer. Zu diesen Ergebnissen kommt eine internationale Forschergruppe um Marius Isken vom GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam und Jens Karstens vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel durch die Auswertung zahlreicher Messdaten.

Mehr als 28.000 Erdbeben registrierten Messgeräte auf den südlichen Kykladeninseln des Santorini-Archipels vom 27. Januar bis 24. Februar. Dies veranlasste die griechischen Behörden, zwischen dem 6. Februar und dem 3. März 2025 den Notstand auf der beliebten Ferieninsel Santorini und den benachbarten Inseln auszurufen. Santorini liegt im östlichen Mittelmeer und ist Teil des Hellenischen Vulkanbogens. Das Gebiet ist für seine hohe vulkanische Aktivität bekannt. In der Vergangenheit kam es auf Santorini bereits zu mehreren Vulkanausbrüchen – zuletzt im Jahr 1950. Die Region ist von mehreren aktiven geologischen Verwerfungszonen durchzogen, die durch die nordöstliche Verschiebung der Afrikanischen Platte gegen die Griechische Platte entstanden sind. Die Erdkruste ist dort in mehrere Mikroplatten zerbrochen, die sich gegeneinander verschieben.

Forscher rekonstruierten das Geschehen

Die Forschungsgruppe schuf einen hochauflösenden Erdbebenkatalog, der automatisch und nahezu in Echtzeit generiert wird. Dabei kommt auch maschinelles Lernen zum Einsatz, um beispielsweise anhand der Erdbebendaten die Tiefe des Ursprungs der Beben zu ermitteln.

Neben Erschütterungsanalysen wurden dazu auch Aufzeichnungen von Seismometern und Drucksensoren am Meeresboden sowie satellitengestützte Daten zur Oberflächenverformung ausgewertet. Hilfreich war zudem, dass vor der Erdbebenserie im Rahmen des Geomar-Projekts Multi-Marex Unterwassersensoren am Vulkan Kolumbo platziert worden waren.

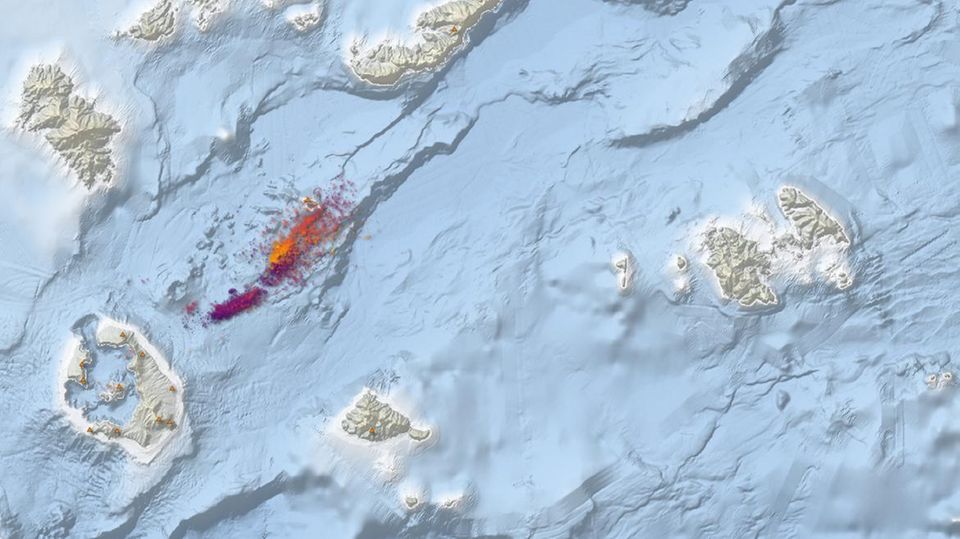

Durch ihre Vorgehensweise konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Geschehen im Untergrund während der Erdbebenserie rekonstruieren. So verlagerte sich die Tiefe der Beben von zunächst 18 Kilometern hin zu drei Kilometern unter dem Meeresboden. "Die seismische Aktivität war typisch für Magma, das durch die Erdkruste aufsteigt; das wandernde Magma bricht das Gestein und bildet Pfade, was zu intensiver Erdbebenaktivität führt", wird Isken in einer Mitteilung von Geomar zitiert. Die Forschenden fanden heraus, dass es schon ab Juni 2024 eine Bewegung in eine Magmakammer unter dem Santorini-Vulkan gab. In dieser Zeit hob sich die Caldera, das eingefallene Zentrums des Vulkans, um etwa 50 Millimeter.

Das Magma stammte aus einer Magmakammer in mittlerer Tiefe der Erdkruste. Ab 27. Januar strömte dann Magma aus dieser Kammer in ein unterirdisches Spaltensystem zwischen den Inseln Santorini, Amorgos und Anafi. Mehr als 300 Millionen Kubikmeter Magma lösten dabei die zahlreichen Erdbeben aus, deren stärkste die Magnitude 5,0 erreichten. Während sich dieses Magma nordostwärts verlagerte, sorgten die veränderten Druckverhältnisse im Untergrund dafür, dass die höhergelegenen Magmakammern unter Santorini und Kolumbo sich leerten. Die Messgeräte registrierten eine entsprechende Bodensenkung in den Calderen von Santorini und Kolumbo. Die zeitlich und räumlich hochaufgelöste Untersuchung der Erdbebenverteilung erlaubte den Forschenden zudem, mithilfe von mit Satelliten-Radiointerferometrie (InSAR), GPS-Bodenstationen und Meeresbodenstationen, die Ereignisse zu modellieren.

Erkenntnisse können auch Behörden helfen

"Durch die enge internationale Zusammenarbeit und die Kombination verschiedener geophysikalischer Methoden konnten wir die Entwicklung der seismischen Krise nahezu in Echtzeit verfolgen und sogar etwas über die Wechselwirkung zwischen den beiden Vulkanen erfahren", sagte Karstens. Dies werde dabei helfen, die Überwachung beider Vulkane in Zukunft zu verbessern. Die Studienautoren betonen zudem, Forschungsergebnisse seien stets mit den griechischen Behörden geteilt worden, um im Falle neuer Erdbeben eine möglichst schnelle und genaue Lagebeurteilung zu ermöglichen.

Die örtlichen Beschaffenheiten und Dynamik in dieser geologisch hochaktiven Region zu kennen, sei für die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung, betonen die Forschenden zudem.