Bäume zu pflanzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, ist eine allseits bekannte Methode. Dank der Photosynthese ziehen Bäume CO₂ aus der Atmosphäre und wandeln es in organischen Kohlenstoff um, aus dem ihr Stamm, ihre Äste, Wurzeln und Blätter bestehen.

Doch der Effekt der CO₂-Reduktion könnte noch größer sein, wenn die richtigen Bäume gepflanzt werden. Einige Bäume können Kohlendioxid nämlich noch auf andere Weise verarbeiten. Sie nutzen es als Baustein für Kalziumoxalat – eines der am häufigsten vorkommenden Biomineralien. Selbst der Mensch produziert es, wenn auch unerwünscht, denn daraus bestehen Nierensteine.

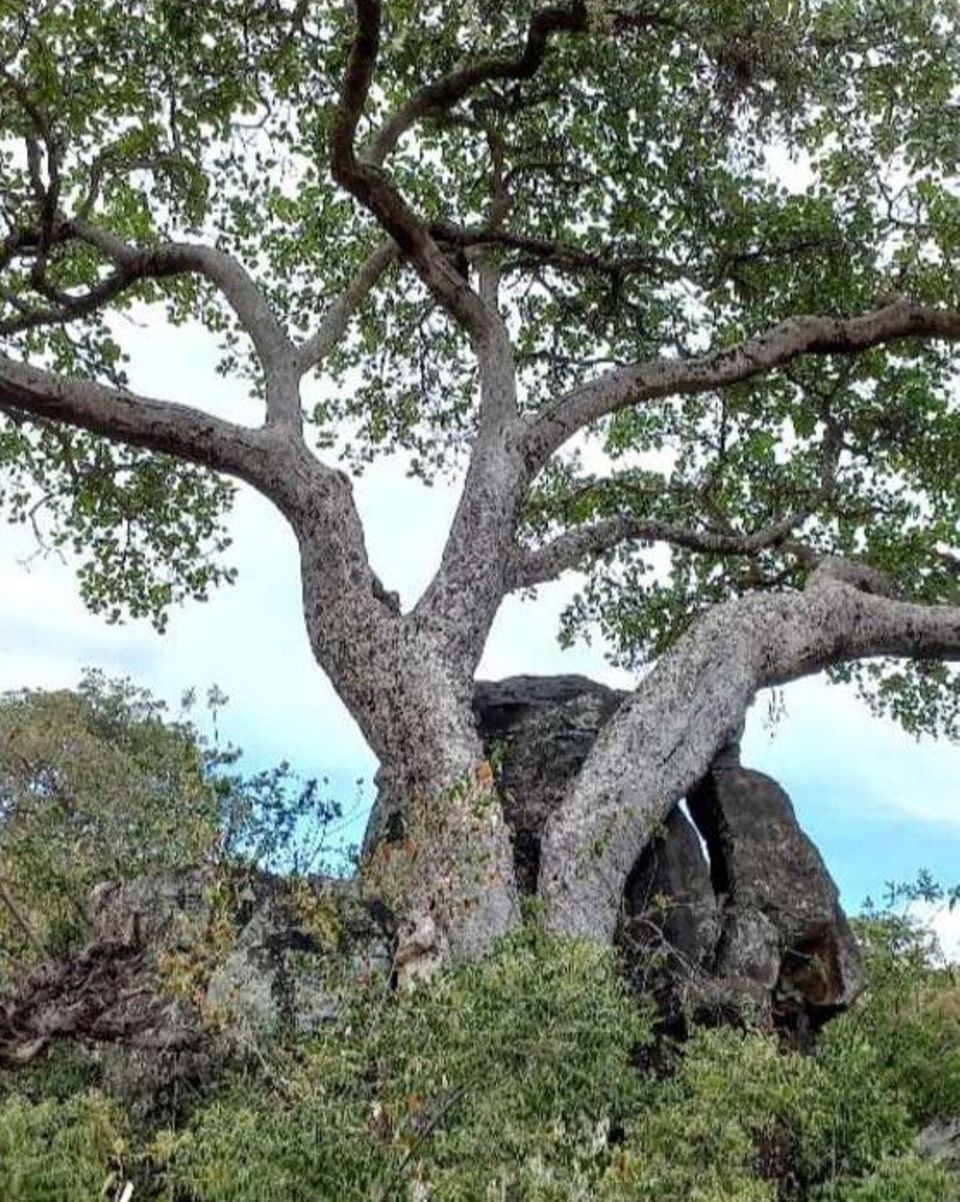

Bei Bäumen hingegen kann das Biomineral sehr erwünscht sein, denn manche verarbeiten das Oxalat zu Karbonat weiter – dem Mineral von Kalkstein oder Kreide. Ein Forschungsteam hat diese Fähigkeit nun bei drei Feigenbaumarten entdeckt: Sie speichern Kalziumkarbonat in ihren Stämmen und verwandeln Teile davon zu Stein. Die in Kenia heimischen Pflanzen gehören zu den ersten Obstbaumarten, bei denen dieser Stoffwechselweg nachgewiesen wurde.

Foto: Creative Commons

Die versteinerten Bäume sind nicht nur ein Kuriosum: Die Forschenden aus Kenia, den USA, Österreich und der Schweiz sehen darin Potenzial, Kohlendioxid langfristig im Boden zu binden. Denn wenn Teile dieser Bäume verrotten, gelangt der anorganische Kohlenstoff in den Boden, wo er in der Regel viel länger bleibt als der organische Kohlenstoff des Baumes, also das verrottende Holz.

"Wir kennen den Oxalat-Karbonat-Stoffwechselweg zwar schon seit einiger Zeit, aber sein Potenzial zur Kohlenstoffbindung wurde bisher nicht vollständig berücksichtigt", sagt der Geochemiker Mike Rowley von der Universität Zürich. "Wenn wir Bäume für die Agroforstwirtschaft pflanzen und ihre Fähigkeit nutzen, CO₂ als organischen Kohlenstoff zu speichern und gleichzeitig Nahrungsmittel zu produzieren, könnten wir Arten wählen, die einen zusätzlichen Nutzen bieten, indem sie auch anorganischen Kohlenstoff in Form von Kalziumkarbonat binden."

Der Stoffwechselweg ist schon vom Maulbeergewächs Milicia excelsa bekannt, aus dem das Irokoholz stammt. Es kann im Laufe seines Lebens eine Tonne Kalziumkarbonat im Boden binden. Das dort angereicherte Kalziumkarbonat hat auch für die Pflanzenwelt Vorteile: Es erhöht den pH-Wert des Bodens um den Baum herum und verbessert die Verfügbarkeit bestimmter Nährstoffe.

Um das Oxalat in Karbonat umzuwandeln, sind die Bäume auf spezielle Bakterien oder Pilze angewiesen. In seiner Studie ermittelte das Team, in welcher Entfernung vom Baum das Kalziumkarbonat gebildet wurde, und identifizierte die an diesem Prozess beteiligten mikrobiellen Gemeinschaften.

"Das Kalziumkarbonat bildet sich sowohl an der Oberfläche des Baumes als auch innerhalb der Holzstrukturen, wahrscheinlich, weil Mikroorganismen die Kristalle an der Oberfläche zersetzen und auch tiefer in den Baum eindringen. Das zeigt, dass anorganischer Kohlenstoff tiefer im Holz gebunden wird, als wir bisher angenommen haben", sagt Rowley.

Von den drei im Samburu County in Kenia wachsenden Feigenbaumarten erwies sich Ficus wakefieldii als die effektivste, um CO₂ als Kalziumkarbonat zu binden. Das Team plant nun, die Eignung des Baumes für die Agroforstwirtschaft zu bewerten. Dazu wollen die Forschenden seinen Wasserbedarf und seinen Fruchtertrag quantifizieren sowie eine detailliertere Analyse durchführen, um zu ermitteln, wie viel CO₂ unter verschiedenen Bedingungen gebunden werden kann.