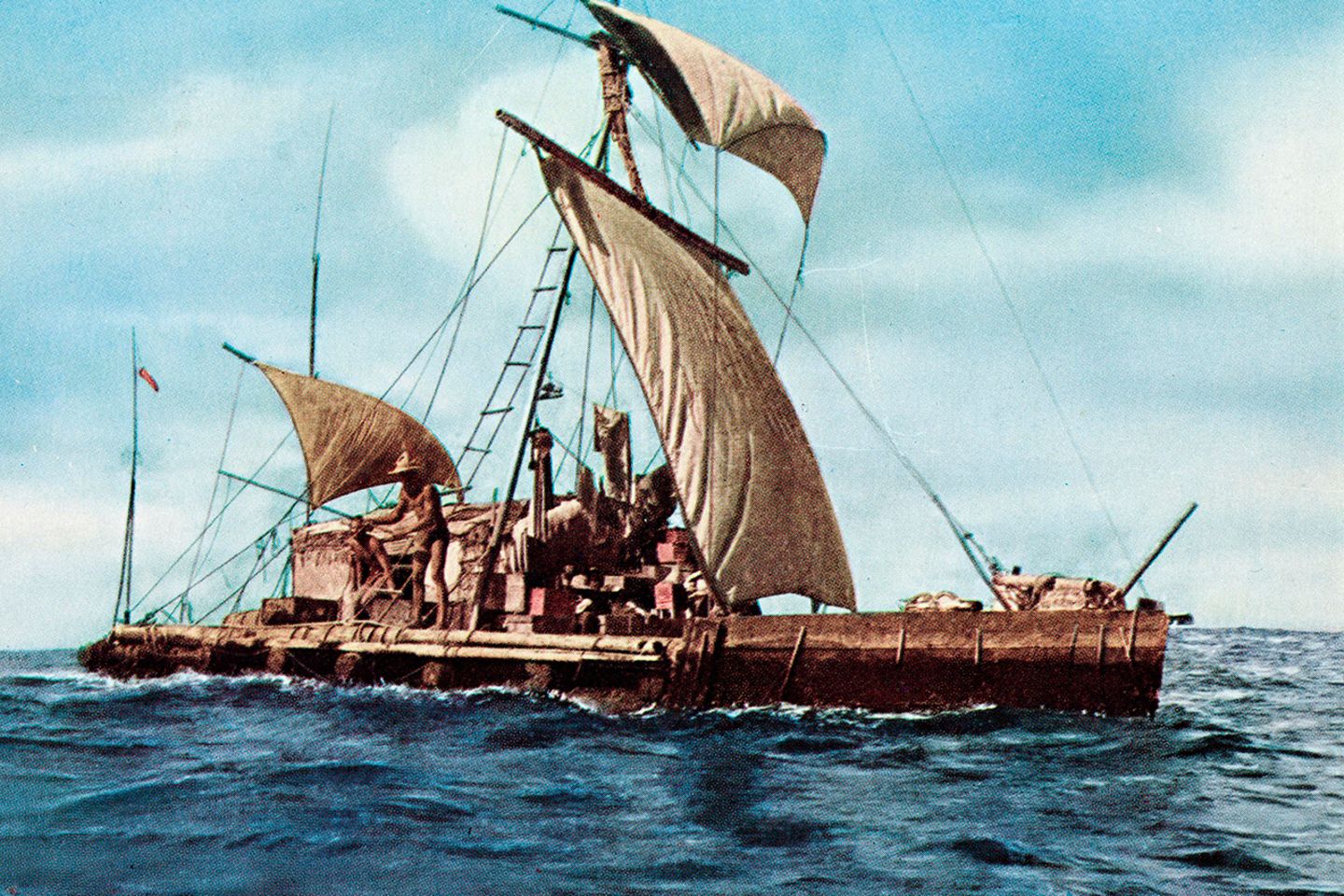

Es dauert nur Minuten, dann hat sich der Stille Ozean rund um die "Kon-Tiki" in einen stürmischen verwandelt. Sieben Meter hohe Wogen wälzen sich jetzt unter der "Kon-Tiki" hindurch. Sie heben deren Heck steil empor, rollen unter der Floßmitte durch und wuchten dann den Bug hoch, während achtern die Stämme ins Meer ragen. Oft steht der Steuermann am Heck bis zum Bauch im Wasser. Für einen Moment scheint das Floß auf der Stelle zu verharren, doch sofort rinnt das Salzwasser zwischen den Stämmen ab.

Stets schnellt die "Kon-Tiki" wie ein Korken wieder aus den Wellen und wird ein Stück weiter vorangetragen. An Deck tasten sich die Männer im Unwetter vorwärts, krallen sich ins Holz. Gehen in die Knie, um die Bewegungen des Floßes auszugleichen. Schließlich knickt das Steuerruder ab, und eine Böe zerfetzt das Segel.

Heyerdahl will eine umstrittene Besiedlungsthese beweisen

Es ist der 21. Juli 1947. Seit sieben Wochen segelt die Crew über den Pazifik. Auf einem Floß, gebaut nach uralter südamerikanischer Tradition, wollen Thor Heyerdahl und fünf weitere Besatzungsmitglieder den etwa 7000 Kilometer langen Seeweg von Peru zum polynesischen Tuamotu-Archipel bewältigen; doch wo genau sie landen werden, wissen die Männer nicht. Die Reise soll eines der großen Geheimnisse der Völkerwanderungen lösen: Woher stammen die Polynesier?

Kein Inselreich liegt so weit von allen Kontinenten entfernt wie die polynesischen Eilande: weit über 1000 Landsplitter, verstreut in einer Wasserwelt, die viermal so groß ist wie Europa. Seit Jahrtausenden leben Menschen auf den weit abgelegenen Inseln. Die meisten Gelehrten vermuten um 1940, dass sie aus Asien stammen. Aber niemand vermag zu erklären, wie sie nach Polynesien gelangt sein könnten.

Heyerdahl hingegen glaubt, dass Ureinwohner aus Südamerika um 500 n. Chr. das ferne Inselreich erobert haben – mit Flößen, gefertigt aus dem leichten Balsaholz. Seine These ist so gewagt, dass keiner sie unterstützt: Niemals, so die einhellige Meinung der Forscher, habe ein Floß von Südamerika aus eine Südseeküste erreicht.

Ist das Floß "Kon Tiki" überhaupt schwimmfähig?

Doch für Heyerdahl klingt diese Erklärung so einleuchtend, dass er sie beweisen will. Niemand hat der Crew zugetraut, dass sie es mit der "Kon-Tiki" (benannt nach einem indianischen Sonnengott) überhaupt bis aufs offene Meer schaffen würde. Denn deren Plattform besteht aus gerade mal neun Balsaholzstämmen, miteinander vertäut durch Sisalleinen und Querbalken. Keine Bordwand schützt die Besatzung vor dem Seegang; Schutz vor den Elementen bietet einzig eine Hütte aus Bambusrohren. Erfahrene Seeleute haben Heyerdahl zudem gewarnt: Das Holz werde sich allmählich mit Wasser vollsaugen. Und dann werde das Floß versinken.

Die Geschichte der "Kon-Tiki" beginnt zehn Jahre zuvor auf der polynesischen Insel Fatu Hiva: mit einer sonderbaren Entdeckung. Der junge Zoologe und Geograph Thor Heyerdahl soll im Auftrag der Universität Oslo von dem zerklüfteten Eiland aus erforschen, wie sich Tiere mit dem Wind und den Strömungen von Insel zu Insel ausgebreitet haben. Ungezählte Käfer und Fische fängt der Norweger ein, bestimmt Arten und studiert ihre Bestände. Heyerdahl ist ein präziser Beobachter, der akkurat seine Notizen festhält.

Als Kind schon hat er die Berichte des Polarforschers Roald Amundsen gelesen, träumte von Expeditionen nach Brasilien und Afrika. Zog als Jugendlicher mit Freunden, Schlitten, Zelt und Proviant wochenlang durch die norwegische Wildnis. Bestieg Gletscher, schlief in Iglus und verfasste für Zeitungen Reisereportagen. Im Regenwald der Nachbarinsel von Fatu Hiva stößt der Forscher eines Tages auf klobige Steinskulpturen: Wesen mit fratzenhaften Gesichtern und überdimensional großen Augen. Sie ähneln den Motiven auf peruanischen Reliefs, die er bei früheren geographischen Exkursionen in Südamerika gesehen hat, und wirken auf ihn wie die Tausende Jahre alten Göttersymbole früherer Indianervölker.

Heyerdahl nimmt an, die Urbewohner Perus seien einst nach Polynesien gesegelt

Hat es möglicherweise einen kulturellen Austausch, einen Export von Peru nach Polynesien gegeben? Wenig später trifft Heyerdahl – 1,82 Meter groß, schlank, blonder Bart – einen Einheimischen, der ihm von einer alten Sage erzählt. "Einst lebten wir in einem großen Land weit hinter dem Meer", berichtet Tei Tetua, der letzte Nachfahre eines Stammes, der über Generationen die Ostküste Fatu Hivas beherrschte. Der Alte zeigt erklärend gen Osten, nach Südamerika. Es sei Tiki – der Sohn der Sonne – gewesen, der die Vorväter zu den Inseln geführt habe. Heyerdahl ist irritiert: Wie soll es möglich gewesen sein, dass die Ureinwohner des heutigen Peru oder Ecuador die Inseln erreichten? Dann beobachtet er am Strand, wie die Wellen immerzu mit dem Passatwind von Osten heranrollen.

Seit jeher, notiert er in seinem Tagebuch, sind Wind und Wolken aus Richtung Südamerika über die pazifischen Inseln gezogen: ein Phänomen, das auch die Besiedelung durch Tiere und Pflanzen auf den Eilanden bestimmt – Vögel, Insekten oder Pflanzensamen etwa treibt der Wind gen Westen. Das Leben, schließt Heyerdahl, habe sich von Osten her auf den Inseln ausgebreitet. Als er 1938 nach Norwegen zurückkehrt, beginnt er systematisch nach Indizien zu suchen, die einen frühen Kontakt der Völker Südamerikas und Polynesiens belegen. In der Osloer Kroepelien- Bibliothek, die eines der größten Archive über polynesische Kultur besitzt, liest er die Forschungsberichte von Archäologen und Ethnographen.

Heyerdahl studiert Werke über die Geschichte südamerikanischer Urvölker, die einst vornehmlich in den Küstenregionen lebten. Nach und nach stößt er darin auf verblüffende Gemeinsamkeiten: Einige dieser Völker benutzten wie auch die Polynesier ähnlich gebaute Schleudern als Kriegswaffen. Und nur in diesen zwei Kulturen wurde ein Sud der Kawa-Pflanze zeremoniell zubereitet – das einzige berauschende Getränk, das die Ureinwohner kannten. Sie kauten zunächst die geschälten Kawa- Wurzeln, spuckten den breiigen Saft in eine Holzschale mit warmem Wasser. Siebten die Fasern dann aus und leerten die Schale, während sie dabei die Ahnen und Götter anriefen.

Zudem hätten nur diese Zivilisationen, so Heyerdahl, Süßkartoffeln kultiviert, Flaschenkürbisse gezogen und ihre Speisen mit Chili-Pfeffer gewürzt. Schließlich stößt er auf eine Spur jenes polynesischen Sonnensohnes "Tiki", von dem ihm der Einheimische auf Fatu Hiva erzählt hat. Virakocha, der Sonnengott der Inka, so heißt es in einem Werk über südamerikanische Mythologie, wurde ursprünglich vermutlich "Kon-Tiki" genannt, "Sonnen-Tiki". Einer Sage zufolge segelte er einst übers Meer gen Westen, in Richtung Polynesien also. Sind "Tiki" und "Kon-Tiki" möglicherweise identisch? Haben Urahnen der Inka vom heutigen Peru oder Ecuador aus die Inseln erreicht? Heyerdahl studiert alte Seewege, untersucht auf Seekarten die Winde und Meeresströmungen im Pazifik zwischen Polynesien und Südamerika. Und formuliert in freien Stunden seine Thesen.

1946 beendet er sein Manuskript: Die Urbewohner Perus, behauptet er darin, seien einst mit Humboldtstrom und Passatwinden nach Polynesien gesegelt. Er weiß, dass viele Völker Südamerikas ihre Flöße früher aus Balsaholzstämmen gefertigt haben, die sie in den küstennahen Regenwäldern im heutigen Ecuador schlugen. Ihre Segel- und Manövrierkünste schätzt der Norweger als hoch ein. Die Besiedelung Polynesiens datiert er auf etwa 500 n. Chr.: Zu dieser Zeit, so belegen es Funde von Archäologen, verfügten die Küstenvölker Perus und Ecuadors über solide Flöße. Doch kaum jemand interessiert sich für seine Thesen. Kein Verlag will sein Werk veröffentlichen. Wissenschaftler weisen ihn ab. Die Urvölker Südamerikas, heißt es, kannten keine hochseegängigen Schiffe. Sie hätten Polynesien niemals erreichen können. Ein Gelehrter schlägt Heyerdahl süffisant vor: "Sie können ja versuchen, mit einem Balsafloß von Peru aus zu den Südsee-Inseln zu reisen."

Eine Floßfahrt mit jahrtausendealter Technik: Das wäre ein unkalkulierbares Wagnis. Aber zugleich ein neuer Weg der wissenschaftlichen Logik. Noch nie hat ein Archäologe auf so spektakuläre Art eine These an deren praktischer Durchführbarkeit gemessen. Heyerdahl muss das Experiment wagen, wenn seine Ideen beachtet werden sollen. Im Sommer 1946 trifft er im New Yorker "Explorers Club", einem Privatklub, gegründet von weltweit führenden Forschern, den norwegischen Ingenieur Hermann Watzinger: Der will spontan mitreisen. Ein Finanzier bietet sogar an, die Reise zu unterstützen. Die Teilnehmer müssen sich nur zu Artikeln und Vortragsreisen verpflichten.

Heyerdahl stellt eine Mannschaft zusammen. Auf erfahrene Seeleute verzichtet er: Niemand soll ihm später vorwerfen können, dass seine Männer besser segeln und navigieren können als die frühen indianischen Segler. Außerdem, so meint er, verstünden Seeleute auch nicht mehr von der Floßschifferei als unerfahrene Forscher. Stattdessen lädt er norwegische Freunde ein: neben Watzinger den Kunstmaler Erik Hesselberg sowie die ausgebildeten Funker Knut Haugland und Torstein Raaby, die auf See Wetterberichte an meteorologische Stationen in Lima funken und im Notfall SOS senden sollen. Später stößt noch der schwedische Ethnologe Bengt Danielsson hinzu.

Heyerdahl sammelt Empfehlungsschreiben bei Militärattachés und UN-Diplomaten. Das verhilft ihm zu einer Audienz beim peruanischen Präsidenten. Er spricht bei der US-Armee vor, um seine Fahrt als Härtetest für neuartige Ausrüstung anzupreisen. Beim Generalquartiermeister des Pentagon erhält er wasserdichte Schlafsäcke, Zündhölzer, die auch dann brennen, wenn sie feucht sind, neueste Kocher und Sonnencreme, eine spezielle Kraftnahrung in handlichen Packungen, Gummisäcke, Spezialschuhe und 684 Büchsen mit Ananas.

1947 wird die "Kon Tiki" getauft, danach sticht das Boot in See

Ein britischer Sanitätsoffizier spendiert ihm ein "Haipulver": Wenn man einige Krümel ins Meer streut, sollen die Räuber angeblich verschwinden. Dann reist er mit einem der Gefährten nach Ecuador, wo die Balsabäume in den Wäldern der Küstenregion wachsen. Im Urwald fällen sie zwölf große Bäume. Deren Stämme binden sie mit Lianen zu zwei Flößen zusammen und lassen sich auf einem Fluss stromabwärts zum Pazifik treiben. Von dort zieht sie ein Schiff an der Küste entlang nach Peru. Im Frühjahr 1947 machen sie sich nahe der Hauptstadt Lima an den Bau der "Kon-Tiki". Die Männer behauen gemeinsam mit 20 Marinesoldaten die Balsastämme und schlagen tiefe Kerben für die Taue hinein. Den größten, 14 Meter langen Stamm platzieren sie in der Mitte. Zu beiden Seiten legen sie symmetrisch immer kürzere Bohlen, sodass der Bug wie ein stumpfer Pflug geformt ist. Schließlich ziehen sie in den Kerben 300 Taue aus Sisal fest und verknoten so die Stämme miteinander.

Sie orientieren sich bei ihren Arbeiten an Konstruktionsskizzen alter Wasserfahrzeuge, die einst europäische Entdecker nachzeichneten. Aber auch an den Funden von Archäologen, die in 1500 Jahre alten südamerikanischen Wüstengräbern winzige Miniaturflöße gefunden hatten: Deren kleine Stämme sind mit Hanftauen oder Robbenhautstreifen verknotet. An den Modellen lässt sich erkennen, wie die Stämme an Bug und Heck geformt waren, um den Wasserwiderstand zu mindern. An einem Mast hängt noch ein rechteckiges Schilfsegel – genau so eines lässt Heyerdahl aus Leinentuch für sein Floß anfertigen. Zwischen die Stämme der "Kon- Tiki" stecken die Männer fünf solide Kiefernbretter von je zwei Meter Länge: Die sollen als Kiele dienen und verhindern, dass das Floß mit dem Wind quer zur Strömung treibt. Im rechten Winkel zu den Stämmen befestigen sie neun rund 30 Zentimeter dicke Balken in einem Abstand von ungefähr einem Meter. Darüber legen sie ein stabiles Gitter aus Bambusstangen, das ihnen als Deck dient. Dieses Gitter bedecken sie schließlich mit Matten aus geflochtenem Bambusstroh, auf denen sie schlafen, laufen und liegen werden. In den darunter entstandenen Hohlräumen verstauen die Norweger später ihre Proviantkisten.

Auf dem Deck errichten sie eine Hütte aus Bambusstäben, die 2,5 mal vier Meter misst. In deren Schutz wollen sie ihre Funkstation aufbauen und nachts schlafen. Das Dach dichten sie mit Bananenblättern ab. Vor der Hütte verankert die Mannschaft einen Mast aus hartem Mangrovenholz. Er besteht aus zwei miteinander vertäuten Stangen und trägt eine Querstrebe, eine Rah. Darüber schieben sie das viereckige, fünf mal fünf Meter große Segel. An der Spitze des gut neun Meter hohen Mastes bringen sie ein Brett an, das ihnen als Ausguck dienen soll. Zudem lässt sich dort ein zweites, kleines Segel aufriggen.

So genau sie sich auch an die Überlieferungen halten – nicht alle Fragen sind vor der Fahrt zu klären: Haben die Indianer ihre Flöße imprägniert, etwa mit Lösungen aus Harz, Wachs oder Kautschuk? Wie oft wurden die Stämme wieder gelöst und an Land gebracht, damit sie in der Sonne austrocknen? Die Expedition ist lebensgefährlich, dessen wird sich Heyerdahl immer mehr bewusst: Das Funkgerät könnte aussetzen; das Beiboot ist weder hochseetauglich, noch kann es alle sechs Männer aufnehmen. Und ob im Notfall ein Schiff die Besatzung rettet, weiß niemand. Doch Heyerdahl redet sich die Zweifel aus. Wenn sie sich genau an die alten Baupläne gehalten haben, werden sie es schon schaffen. "Gnade dir", sagt einer seiner Begleiter, "wenn die Strömung nicht so läuft, wie du gesagt hast."

Am 27. April 1947 wird das Floß nach dem Sonnenkönig getauft, dessen Abkömmling möglicherweise bis nach Polynesien gelangt ist. Am Tag darauf sticht das fragile Gefährt in See. An den Kais hat sich eine Menschenmenge gebildet; ungläubig starren die Zuschauer auf die gerade mal 14 Meter lange, hölzerne Plattform, deren Deck kaum mehr als einen halben Meter über dem Wasser liegt. Beladen ist sie mit 1041 Litern Quellwasser in 56 Kannen, mit Stauden voller Bananen, Süßkartoffeln, Flaschenkürbissen und 200 Kokosnüssen. Jeder Mann besitzt eine Privatkiste. Zwei Kisten bergen wissenschaftliche Instrumente wie Sextanten und Windmesser und eine 16-Millimeter-Kamera nebst Filmrollen. In das Zwischendeck schieben die Männer Pappkartons, die sie zuvor mit einer klebrigen Schicht aus Teer und Sand wasserdicht versiegelt haben. Darin lagern Militärrationen für vier Monate: Heyerdahl schätzt, dass sie mindestens 97 Tage bis zum Tuamotu-Archipel segeln müssen – aber nur, wenn der Wind sie beständig antreibt.

Gegen 16.30 Uhr zieht ein Schlepper die "Kon-Tiki" 90 Kilometer weit hinaus, damit die Reise jenseits der Schiffsrouten beginnen kann. Als die Zugleine gekappt wird, richtet der Steuermann das Floß nach der Strömung aus. Die Männer hissen das Segel mit dem Emblem des Sonnengottes. Noch wissen sie kaum etwas von der Segelkunst der Indianer, die ihnen niemand mehr hat beibringen können. Sie manövrieren mit einem sechs Meter langen Steuerruder, an dessen Ende ein Ruderblatt ins Meer taucht. Bald weht der Passat kräftig und wölbt verlässlich das Segel. Alle zwei Stunden wechselt die Wache am Steuerruder. Um die Geschwindigkeit zu messen, werfen sie am Bug einen Holzspan ins Meer und bestimmen die Zeit, bis er am Heck des Floßes vorbeigleitet. Daraus berechnen sie das Tempo: Oft schaffen sie mehr als 70 Kilometer an einem Tag.

Wie Treibholz gleiten sie dahin. Unter ihnen sammeln sich farbenprächtige Tropenfische. Im Schlaf fühlen sich die Männer wie auf dem Rücken eines großen, atmenden Tieres, dessen hölzernes Skelett auf den Wellen knirscht und kreischt, knackt und schreit, notiert Heyerdahl. Trotz all der Reibung der Stämme scheuern die Taue nicht durch: Das Meer hat die äußeren Schichten des Balsaholzes aufquellen lassen, und so liegen die Seile wie in weichem Kork gebettet. Eine Reise im Takt der Wellen. Das Deck ragt so wenig aus dem Wasser empor, dass ein Krake – so groß wie eine Katze – nachts an Bord klettert und einmal eine Woge einen seltsamen Fisch in einen der Schlafsäcke spült: Gemphylus serpens, eine von Forschern nie zuvor lebend beobachtete Schlangenmakrele.

Insgesamt 101 Tage dauert die Expedition bis zum Raroia-Atoll

"Vielleicht muss man auf einem Floß segeln", notiert Heyerdahl, "um solch sonderbare Fische zu entdecken." Mit Angeln fischen sie Goldmakrelen und Gelbflossen-Tune, braten das Fischfleisch auf ihrer Kochstelle neben der Hütte. Forscher haben bis dahin angenommen, dass Meerestiere vornehmlich in küstennahen Strömungen vorkommen, und folgerten, dass die frühen Segler auf dem offenen Meer verhungert sein müssten. Doch den Norwegern fällt es leicht, den Nachschub zu sichern. Oft kreisen Haie ums Floß. Die Männer fangen sie mit einem Haken, ziehen sie an der Schwanzflosse aufs Deck. Um Flüssigkeit zu sammeln, spannen sie Segeltücher fürs Regenwasser auf. Die Crew schlitzt zudem Fische auf und probiert die Sekrete ihrer Lymphdrüse. Die riechen muffig, haben aber einen geringen Salzgehalt – und sind trinkbar.

Wochenlang treibt die "Kon-Tiki" mit dem Humboldtstrom und dem Passatwind gen Westen. Immer wieder versuchen die Männer, die Stellung des Segels zu verändern, um so die Manövrierfähigkeit des Floßes zu erproben. Nach sechs Wochen auf See entdecken sie schließlich, mit welch simpler Technik die Indianer navigiert haben müssen: durch das Heben oder Senken der 1,80 Meter langen und 60 Zentimeter breiten Schwertbretter. Zum ersten Mal erlangen sie so Kontrolle über ihr Gefährt und können die grobe Richtung bestimmen. Mit dem Sextanten ermitteln sie ihre Position: 6° 42‘ südliche Breite und 99° 42‘ westliche Länge, rund 4000 Kilometer von der nächsten polynesischen Insel entfernt. Die Tage vergehen gleichmäßig. In ruhigen Momenten binden die Männer das Ruder fest. Die Funker löten in der Bambushütte Bleche an die Trockenbatterien, die sie vor Sprühregen schützen müssen. Sie spleißen Taue und flicken Segel. Heyerdahl sammelt Plankton, führt das Logbuch oder filmt mit seiner Kamera vom angeleinten Schlauchboot aus die Expedition.

Dann, am 21. Juli, dem 85. Tag ihrer Reise: der Sturm. Der Mann über Bord. Die Rettung im letzten Moment. Fünf Tage lang tobt das Unwetter, zerren Wind und Wellen am Floß. Die Männer überleben nur aus einem Grund: weil sie sich beim Floßbau strikt an die jahrtausendealten Baupläne gehalten haben. Stahlseile hätten das Floß im Sturm zersägt – die Taue aus Sisal aber liegen immer noch sicher in den Kerben. Und hätten sie beim Bau getrocknetes Balsaholz verwendet, wären die Bohlen nun mit Meerwasser vollgesogen und würden untergehen. Der Saft jedoch, der in den frisch geschlagenen Stämmen steckt, wirkt offenbar imprägnierend.

Neun Tage später, am 30. Juli, umkreisen morgens plötzlich Seevögel das Floß. Im ersten Licht zeichnet sich am Horizont ein dünner blauer Schatten im Südosten ab. Pukapuka! Ein Außenposten des Tuamotu-Archipels im äußeren Osten Polynesiens, wie sie aus ihren Seekarten und Messungen schließen. Doch Wind und Strömung tragen das Floß an der Insel vorbei. Wenige Tage später sehen sie zum zweiten Mal Land: Fangatau, eine Insel unter französischer Kolonialherrschaft – 6853 Kilometer von Peru entfernt. Sie entdecken eine Lagune, palmenbedeckte Hütten und Auslegerkanus mit Männern, die eilig heranpaddeln. Aber Fangatau ist von einem unüberwindbaren Korallenriff umschlossen.

Am 7. August erreichen sie das Raroia-Atoll, das zum Tuamotu-Archipel gehört. Und diesmal treiben sie direkt auf die Insel zu. Schon aus mehreren Hundert Metern Entfernung sehen sie mächtige Brandungswellen im Riff. Der Koch lässt sich dennoch nicht abhalten, in aller Ruhe eine Mahlzeit zu servieren. "Die letzte vor dem großen Turnier", wie Heyerdahl noch schnell notiert. Dann verstaut er sein kostbares Logbuch. Um 9.50 Uhr schickt einer der Funker eine letzte Nachricht an einen Radioamateur auf der weiter westlich gelegenen Insel Rarotonga, mit dem er seit dem Vortag in Kontakt ist: Sollte sich die Crew binnen 36 Stunden nicht wieder melden, möge man die norwegische Gesandtschaft in Washington verständigen.

Schließlich sagt er: "Okay, noch 45 Meter. Los geht’s. Goodbye." Als sich das Floß dem Riff nähert, klammern sich die Männer an die Taue der Takelage. Wellen drücken das Gefährt empor. Deren Kämme brechen über ihnen zusammen. "Schaut euch das Floß an, es hält! Es hält!", brüllt einer. Doch dann rollt eine acht Meter hohe Woge heran und begräbt die "Kon-Tiki" unter sich. Die Wucht der Woge knickt den Mast, zerschlägt das Steuer. Querbalken brechen. Das Deck reißt auf, die Hütte wird zusammengedrückt. Die Mannschaft liegt zwischen Tauwerk und den Trümmern des Bambusdecks; nur die neun dicken Balsastämme haben die Kollision ausgehalten und sind noch immer vertäut.

Wenig später prallt das Wrack gegen eine Stufe im Riff. Wellen schieben es auf das steinerne Dach des Korallengartens. Aber selbst dessen scharfe Kanten beschädigen den Rumpf kaum: Obwohl die Korallen an manchen Stellen sechs, sieben Zentimeter von den mächtigen Stämmen abgehobelt haben, zerschneiden sie nur vier der 300 Taue. Die anderen Sisalbänder ruhen sicher in den Holzkerben. Von ihrem Wrack aus springen die sechs in die Lagune und waten zu einer kleinen Insel inmitten des Atolls.

Nach 7010 Kilometern und 101 Tagen auf See betreten sie wieder Land. Heyerdahl drückt seine Finger in den Sand. Niemand von ihnen ist ernsthaft verletzt. Allenfalls Schrammen und kleinere Stichverletzungen haben sie sich zugezogen. Auch das Funkgerät funktioniert noch. Die Männer versenden eine Nachricht über ihre Landung. Und pflanzen dann eine Kokosnuss aus Peru. Sechs Tage leben sie auf der unbewohnten Insel. Sie bergen ihre Kisten von der "Kon-Tiki", deren Hütte sie wieder aufbauen, und ernähren sich von Krebsen, Kokosnüssen und Fischen. Dann taucht eines Morgens das weiße Dreieckssegel eines Auslegerkanus am Horizont auf. Die Norweger winken am Strand mit einer Flagge, bis zwei Einheimische mit ihrem Kanu am Strand anlegen. "Ja ora na", ruft Heyerdahl ihnen zur Begrüßung zu, "Guten Tag". "Ja ora na", antworten sie. Ein zweites Kanu legt an.

Mit der "Kon-Tiki" etabliert Thor Heyerdahl die Experimentelle Archäologie

Einer der Einheimischen spricht etwas Französisch und erzählt, dass sie schon vor Nächten den Schein eines Feuers gesehen hatten. Sie laden die Besucher in ihr Dorf ein, das auf einer der Inseln jenseits der Lagune liegt. Dort empfängt sie der Häuptling. Auch er spricht Französisch und nennt die "Kon-Tiki" ein pae-pae, das polynesische Wort für Floß. Während die Polynesier die Balsastämme bewundern, erzählt der Stammesführer, dass seine Vorfahren einst auf pae-pae segelten. Nur über das Sisal-Tauwerk der "Kon- Tiki" grinsen die Polynesier amüsiert. Die Taue hielten Meerwasser und Sonne nicht allzu lange stand, meinen sie und präsentieren stolz ihre Seile aus Kokoshanf. Die seien für fünf Jahre gemacht. Die Nachricht von der Landung geht da bereits um die Welt: von Rarotonga nach Washington, nach Paris. Ein Schoner wird beordert, um die Mannschaft und ihr Floß nach Tahiti zu bringen. Dort werden die Männer gefeiert und getauft: auf tahitische Häuptlingsnamen.

Mit der "Kon-Tiki" etabliert Thor Heyerdahl die Experimentelle Archäologie. Er widerlegt mithilfe der neuen Methode scheinbar seine Kritiker und beweist, dass die Urvölker Südamerikas auf Flößen die polynesischen Inseln erreicht haben könnten. Es ist das letzte Puzzlestück in seiner Besiedelungsthese. Heyerdahl wird überall auf der Welt eingeladen; wird Ehrenmitglied in Dutzenden geographischen Gesellschaften und zu einem der bekanntesten Naturforscher der Nachkriegszeit. Für die Filmdokumentation der Abenteuerfahrt gewinnt er 1951 einen Oscar. Sein Reisebericht wird in 70 Sprachen übersetzt und fast 100 Millionen Mal verkauft. Etwa 40 Crews ahmen seine Segeltour auf einem indianischen Floß nach.

Dennoch bleiben viele Gelehrte skeptisch. Für sie ist Heyerdahl nicht mehr als ein "wagemutiger Wikinger" und die Floßreise "ein nettes Abenteuer". Und immer neue Erkenntnisse schwächen Heyerdahls These. Mitte der 1950er Jahre beginnen Archäologen anhand von Funden zu beweisen, dass die Polynesier nicht aus Südamerika stammen können. Denn auf vielen Eilanden werden die Überbleibsel einer frühen Kultur entdeckt: mit Lochmustern verzierte Keramikscherben. Deren Hersteller aber kamen eindeutig aus Westen, aus Südchina, und erreichten vor mehr als 3000 Jahren Taiwan. Von dort aus besiedelten sie – so viel ist inzwischen klar – die Philippinen, Indonesien, Neuguinea, stießen zu den Inseln im Westpazifik vor und landeten etwa ab 2000 v. Chr. auf den Archipelen Fidschi, Tonga und Samoa. Dort bildete sich in einem Zeitraum von 500 bis 1000 Jahren die polynesische Urbevölkerung heraus: mit Bauern, einer Adelsklasse und einem komplexen Götterkult.

Dann brachen einige der Siedler erneut auf, wohl um Hungersnöten und Vertreibungen auf den Inseln zu entfliehen. Um 300 n. Chr. erreichten sie die Archipele Tuamotu und Marquesas. Die Skulpturen, die Heyerdahl 1937 dort fand, stammen – so weiß man heute – nicht aus Südamerika, sondern stellen stilisierte Totenköpfe dar und sollten ein Bündnis mit den Verblichenen ermöglichen. Heyerdahl hatte sie ungenau vermessen und falsch gedeutet. Von Ostpolynesien aus segelten die Siedler zwischen 500 bis 1500 n. Chr. zu besonders abgeschiedenen Eilanden weiter: zur Osterinsel, nach Hawaii und Neuseeland. Dass die hellhäutigen, großgewachsenen Polynesier nicht aus der Neuen Welt stammen, sondern aus Asien, belegen auch genetische Tests. Sprachwissenschaftler ermitteln zudem, dass bei über 200 verschiedenen Sprachen im pazifischen Raum mehr als 5000 gemeinsame Urbegriffe in Gebrauch sind – die die Insulaner aber nicht mit den Südamerikanern teilen.

Heyerdahl hatte die nautischen Fertigkeiten der frühen Siedler aus Asien unterschätzt und es nicht für möglich gehalten, dass sie sogar gegen Wind und Wellen segeln konnten, also gegen die vorherrschende Strömung. 1973 beginnen Wissenschaftler auf Hawaii, jene traditionellen Boote nachzubauen, mit denen die Polynesier vor mehr als 1000 Jahren ihr Vielinselreich erkundeten. Mit einem Katamaran nach alter Bauart segeln sie auf langen Routen durch die Wasserwelt – auch gegen den Wind.

Klimaforscher beweisen zudem wenig später, dass schon damals ein Phänomen auftrat, das noch heute alle paar Jahre vorübergehend die Strömungsverhältnisse ändert: der Klimaeffekt El Niño. Dabei drehen sich die Meeresströmungen nahe dem Äquator quasi um, das Wasser flutet von Zentralasien über Polynesien bis nach Südamerika. Und so ließen sich wohl auch die Siedler von Asien aus zuweilen nach Osten treiben. Thor Heyerdahl nimmt die Forschungsergebnisse gelassen hin. Er wendet sich immer neuen Weltregionen zu und erprobt, wie hochseetauglich die Boote anderer alter Hochkulturen waren; segelt auf einem Papyrusboot von Marokko zur Karibikinsel Barbados und mit einem Schilfboot den Tigris hinunter. Im April 2002 stirbt er in Italien. Das Floß überdauert seinen Erbauer. Es ist noch heute im Einsatz – und schwimmt in einem Wasserbecken des Kon-Tiki-Museums in Oslo.