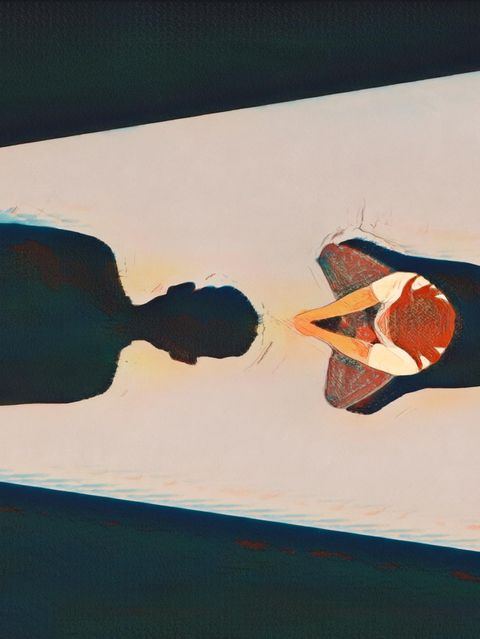

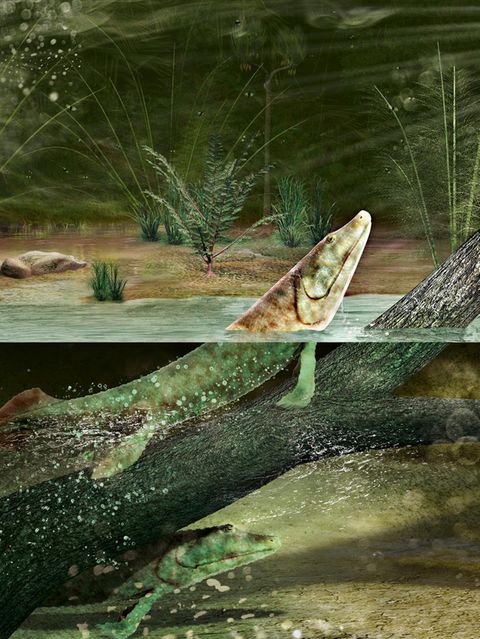

Er zählt zu den Höhepunkten des Jahres im prallen Kalender der GEO-Fotoredaktion: der Wettbewerb um den "Wildlife Photographer of the Year". Seit 60 Jahren präsentiert die Jury jeden Oktober herausragende Bilder aus aller Welt, ein Portfolio aus Momentaufnahmen, die von der prachtvollen Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten künden.

Wobei "Momentaufnahme" nicht annähernd beschreibt, wie viel Arbeit und Aufwand hinter den Bildern steckt. Denn damit die Fotografinnen und Fotografen im richtigen Moment auf den Auslöser drücken, brauchen sie nicht nur Fachwissen – viele von ihnen haben Biologie, Ozeanografie oder Ökologie studiert – und das passende Equipment, bisweilen selbst konstruiert. Sondern vor allem auch: Geduld.

Mitunter warten sie Tage oder Wochen darauf, dass sich ein Tier im passenden Blickwinkel oder vor geeignetem Hintergrund zeigt. Oft müssen sie sich dabei in unwirtlicher Umgebung tarnen, in Wasser etwa oder Schnee, in gefährlicher Höhe oder zwischen giftigen Tieren.

Der diesjährige Teilnehmer Ralph Pace zum Beispiel schmierte jede Stelle seiner Haut, die nicht von seinem Neoprenanzug bedeckt war, mit Vaseline ein, bevor er aufbrach in einen Quallenschwarm vor der kalifornischen Küste – Berührungen mit den Tieren können sehr schmerzhaft sein. Amit Eshel wiederum harrte zwölf Tage bei Temperaturen von minus 35 Grad aus, bevor er im Norden Kanadas endlich Polarwölfe fotografieren konnte. Und Nayan Khanolkar kämpfte in einem Wald in Zentralindien monatelang mit einer Horde Affen, die immer wieder seine Kameraausrüstung zerstörte. Wim van den Heever musste sogar fast zehn Jahre warten, bis ihm das Bild gelang, das er seit einem zufälligen Gespräch herbeisehnte: Wachleute in der namibischen Geisterstadt Kolmannskuppe hatten dem Fotografen aus Südafrika erzählt, dass alle vier bis sechs Wochen Schabrackenhyänen durch die verlassene Siedlung ziehen. Immer wieder besuchte van den Heever daraufhin die sandverwehten Häuser und baute Fotofallen auf. Doch die scheuen, nachtaktiven Tiere erwischte er nie. Dann, endlich, entdeckte der Fotograf die Spur einer Hyäne und baute in der Nähe seine Kamera auf. Dreimal löste sie aus. Nur auf einem der so entstandenen Bilder ist die Schabrackenhyäne zu sehen.

Mit seinem Beitrag gewann van den Heever in diesem Jahr den Wettbewerb. Es nahmen so viele Fotografinnen und Fotografen teil wie nie zuvor: Mehr als 60 000 Bilder aus 113 Ländern gingen bei der siebenköpfigen Jury ein. Sie sichtet diese gewaltige Anzahl zunächst ohne zu wissen, wo ein Bild entstand oder was genau es zeigt. Auch der Name der Teilnehmenden bleibt in diesem ersten Schritt anonym; allein das Motiv muss überzeugen. Erst danach fragt die Jury Detailinformationen ab und dampft die Menge der Einsendungen schließlich auf eine Auswahl der 100 besten Bilder ein. Sie werden dabei eingehend überprüft. Zum einen wissenschaftlich: Zeigen sie natürliches Verhalten? Oder wurden die dargestellten Tiere womöglich manipuliert, etwa durch Futter gelockt oder aufgeschreckt, um mehr Dramatik zu erzeugen? Beides ist im Wettbewerb verboten. Zum anderen werden die Fo-tos technisch analysiert, um Fälschungen, etwa per KI, auszuschließen.

Was bleibt, ist eine Auswahl von Fotos, die die Natur in all ihrer Pracht und Vielfalt feiert: ein Panoptikum an Arten und Verhalten, exzentrischen Auftritten, witzigen Schnappschüssen und berührenden Porträts. Immer stärker nimmt der Wettbewerb auch die Bedrohungen in den Fokus, denen Tiere und Pflanzen ausgesetzt sind: Er dokumentiert Wilderei, Landschaftszerstörung und Massentötungen wie etwa bei den Klapperschlangen-Festivals in den USA. Er belegt aber auch, wie hartnäckig sich Menschen im Naturschutz engagieren und so bedrohte Arten retten. Vor 60 Jahren startete der Wettbewerb mit 361 Bildern, heute zählt er zu den größten und wichtigsten der Welt. Drei der 19 Kategorien sind Kindern und Jugendlichen vorbehalten, die jüngsten Teilnehmer sind heute im Grundschulalter. Trotzdem sind einige von ihnen keine Neulinge: Jamie Smart etwa, die nun in der Kategorie "11 Jahre und jünger" gewonnen hat, fotografiert, seit sie sechs ist. Für ihre Aufnahmen hat sie schon viele Preise erhalten. Ihre Motive entdeckt sie vor allem in ihrer Heimat Wales. Jahrelang gewartet hat sie aber auf keines davon: Jamie ist erst neun.

*Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links zu Produkten in Online-Shops. Klickt ein Nutzer darauf und kauft etwas, erhält der Verlag eine Provision vom Händler, nicht vom Hersteller. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.