Spinnen gehören zu einer höchst erfolgreichen Klasse im Tierreich: Die Achtbeiner haben alle Kontinente erobert, sie spannen ihre Netze zwischen Palmen und im Nebelwald, krabbeln über Torfmoore und Schneewehen, rollen Sanddünen herunter und tauchen sogar in Teichen umher. Weltweit leben heutzutage rund 51.000 Spinnenarten. Doch so viele Arachniden, wie Biologen sagen, gab es nicht immer. In ferner Urzeit, in den Wäldern des Karbons vor mehr als 300 Millionen Jahren, waren die wirbellosen Beutegreifer eher selten anzutreffen. Nur elf Spezies aus dieser erdgeschichtlichen Epoche sind der Wissenschaft bekannt.

Nun ist eine zwölfte Art dazugekommen. Und sie stammt aus Niedersachsen: Im Steinbruch Piesberg bei Osnabrück haben Paläontologen den fossilen Achtbeiner aufgestöbert und die Spezies Arthrolycosa wolterbeeki getauft (nach ihrem Entdecker Tim Wolterbeek). Das im Fels verewigte Tier ist ein Sensationsfund: Deutschlands älteste bekannte Spinne, die vor rund 310 bis 315 Millionen Jahren das Zeitliche segnete. Und damit mehr als 100 Millionen Jahre früher als der bisherige Rekordhalter, eine Spinne aus der Epoche des Jura.

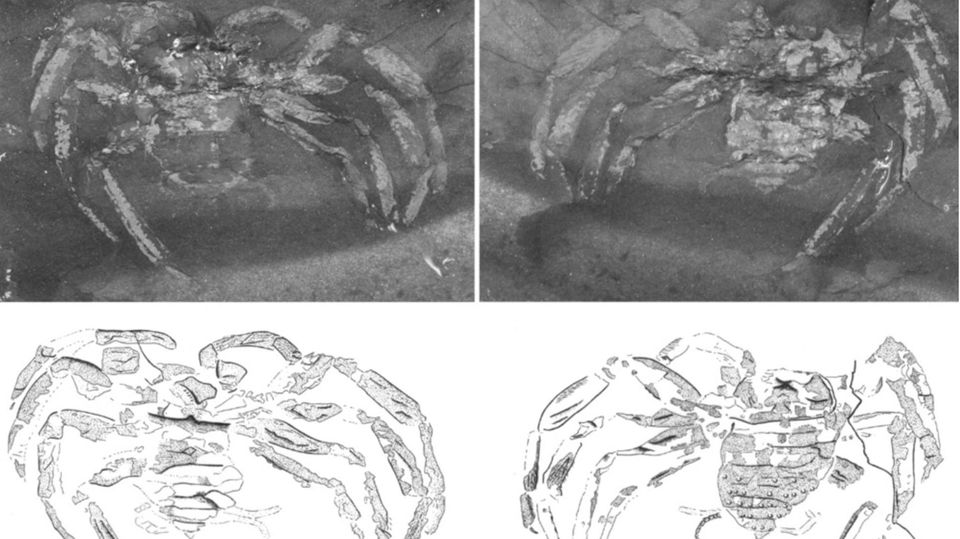

Das Fossil ist außergewöhnlich gut erhalten: Mit Fachblick lassen sich winzige Krallen an den Füßen erkennen sowie Borsten auf kopfnahen Tastbeinen. Ja, sogar millimeterkleine Spinndrüsen zur Seidenfadenproduktion haben die Jahrmillionen überdauert. Der Körper von Arthrolycosa war rund einen Zentimeter groß, die Beine etwa vier Zentimeter lang.

Die Art, die Jason Dunlop vom Museum für Naturkunde Berlin in der paläontologischen Fachzeitschrift PalZ beschreibt, gehört zu den Gliederspinnen, deren Hinterleib in Segmente aufgeteilt ist. Vertreter dieser recht urtümlichen Gruppe kommen heute nur noch in Ostasien vor. Den Großteil ihrer Zeit hocken die Achtbeiner in einem Bau, dessen Eingang von Seidenfäden umsponnen ist. Kommt nun ein achtloses Insekt des Weges und stolpert über einen der Fäden, registriert der im Dunkel wartende Räuber die Vibrationen in Sekundenbruchteilen, springt aus seiner Höhle und erhascht die Beute.

Gut möglich, dass Arthrolycosa damals einen ähnlichen Lebensstil pflegte und zum Beispiel urtümlichen Schaben auflauerte. Dies, so schreibt Autor Jason Dunlop in seiner Publikation, könnte auch einer der Gründe sein, weshalb die Spinnen aus dieser Zeit so überaus selten als Fossilien gefunden werden. Denn der komplexe und ohnehin seltene Vorgang der Versteinerung findet am ehesten statt, wenn ein Kadaver ins Wasser fällt und unter Luftabschluss fossilisiert. Wer aber weitestgehend regungslos in einem Erdbau ausharrte, kam nun einmal selten mit einem Gewässer in Kontakt.

Anders als zum Beispiel wasseraffine Pfeilschwanzkrebse, die häufiger in den Gesteinen des niedersächsischen Piesbergs auftauchen. Andere Zeitgenossen von Arthrolycosa waren Skorpione, archaische Insekten und Tausendfüßer aus der Gruppe Arthropleuriden, die gigantische Ausmaße von mehr als zwei Metern erreichen konnten.

Ohnehin sah es damals in Deutschland völlig anders aus als heute. Im schwitzig-schwülen Klima gediehen tropische Sumpfwälder – deren Überreste heute noch in manchen Kohlelagerstätten zu finden sind. Und jener Steinbruch, in dem nun die älteste Spinne Deutschlands das Licht des Tages wieder erblickt hat, lag vor gut 300 Millionen Jahren mehr als 5000 Kilometer weiter südlich: am Äquator.