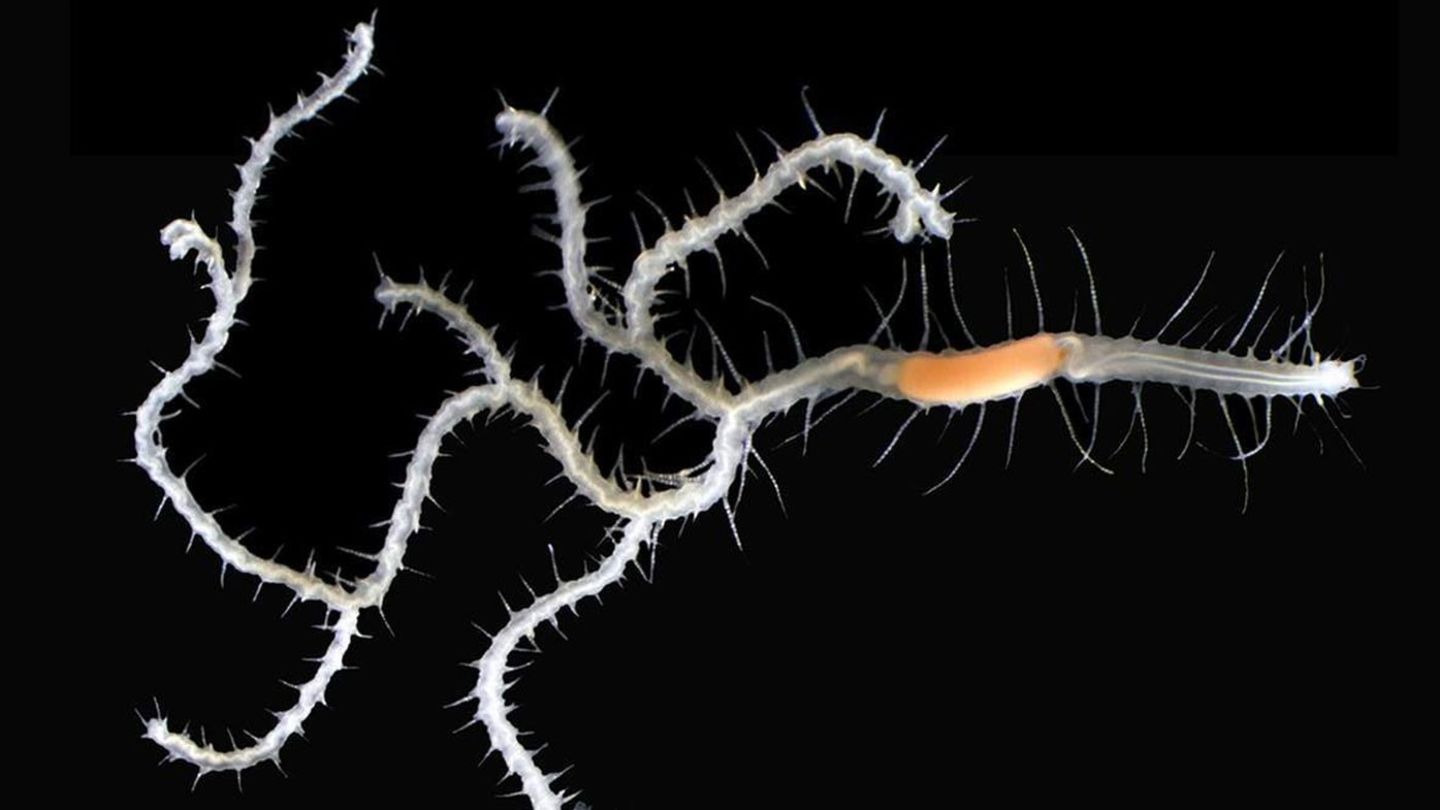

Alles hat ein Ende – nur Ramisyllis kingghidorahi hat Hunderte. Der seltsame Meereswurm lebt in Symbiose mit einem Schwamm. Das Vorderende mit Kopf, Speiseröhre und vorderem Verdauungstrakt sitzt tief im Inneren des Wirts. Das verästelte Hinterende erstreckt sich durch das Kanalsystem des Schwamms und wächst mit seiner lebenden Behausung. Dass der Ringelwurm seinen schlanken Körper unzählige Male aufsplitten kann, verleiht ihm die Anatomie eines Baumes – mit dem Unterschied, dass alle Zweige seines Körpers nahezu gleich dick sind.

Durch den gesamten Körper zieht sich ein zusammenhängender Verdauungstrakt, der an jedem Hinterteil in einen Anus mündet. Außerdem besitzen alle Abschnitte Muskeln und Nervenstränge. Die einzelnen Enden des Wurms sind beweglich. Gelegentlich schlängeln sie sich aus den Öffnungen des Schwamms heraus ins offene Wasser. Was der Wurm frisst, um seinen verzweigten Körper in Schuss zu halten, ist unbekannt – denkbar wäre, dass er an seinem Wirt nagt.

Das Paarungsverhalten ist so bizarr wie der Körperbau

Insgesamt sind der Forschung drei verwandte Ringelwurmarten bekannt, die in Schwämmen leben und sich derart verästeln. Ramisyllis kingghidorahi lebt vor der japanischen Insel Sado und wurde 2022 erstmals wissenschaftlich beschrieben.

Auch wenn sein Körperbau höchst ungewöhnlich ist: Sein bizarres Paarungsverhalten teilt der Wurm mit zahlreichen anderen Vertretern seiner taxonomischen Familie, der Sylliden. Die Würmer pflanzen sich fort, indem sie von der Spitze ihres Hinterleibs – beziehungsweise ihrer Hinterleiber – kleine Fortsätze abschnüren. Diese werden Stolonen genannt. Jeder Stolon besitzt – je nach Geschlecht des Wurms – männliche oder weibliche Keimdrüsen sowie Augen, spezielle Schwimmborsten und ein Gehirn. Ist seine Zeit gekommen, schwimmt er davon, um Partner des anderen Geschlechts zu finden. Dann setzt er seine Keimzellen frei und verendet.

Der Wurm, von dem die Stolonen stammen, regeneriert derweil die verlorenen Körpersegmente. Tatsächlich schickt er nicht all seine Fortpflanzungsfortsätze gleichzeitig auf die Reise: Forschende entdeckten an den Hinterenden geschlechtsreifer Individuen Stolonen in allen Entwicklungsstadien.

Ein Team der Georg-August-Universität Göttingen sowie von Universitäten in Japan und Australien hat nun untersucht, wie der Wurm sein seltsames Fortpflanzungsprogramm steuert. Sie analysierten, welche Gene bei Männchen und Weibchen über die gesamte Länge des Wurmes hinweg wie aktiv sind. "Das bemerkenswerteste Ergebnis ist, dass die Körperregion einen deutlich stärkeren Einfluss hatte als das Geschlecht", schreibt das Autorenteam. Während die Zellen in Kopf und Körpermitte bei Männchen und Weibchen ähnliche Gene auslasen, unterschieden sich Vorder- und Hinterende jedes Individuums deutlich.

Gerade die Stolonen erwiesen sich "als die wahren Hotspots der Genaktivität während der sexuellen Entwicklung", sagt Guillermo Ponz-Segrelles, ehemals Forscher an der Autonomen Universität Madrid. Ein nennenswerter Teil der Gene war dabei nicht für die Ausbildung der Geschlechtsorgane, sondern für die Entstehung der Augen zuständig.

Die Erforschung der verzweigten Würmer steht erst am Anfang. Gut möglich, dass die Forschenden in Zukunft noch weiteren seltsamen Eigenarten auf die Schliche kommen werden. Die Verwandtschaft gibt erste Anhaltspunkte dafür. Manche (gradlinige) Ringelwürmer aus der Familie der Sylliden ändern beispielsweise mit zunehmendem Alter das Geschlecht: Sie beginnen ihr Leben als Weibchen und wechseln später ins männliche Lager.