Mit einem Mal scheinen sie überall aus dem Boden zu schießen: Sobald die Tage merklich kürzer und kühler werden, sich der Herbst ankündigt, recken vielerorts zahllose Pilze ihre Hüte in die Waldluft. Und mit der Saison steigt bei vielen Hobby-Gourmets die Lust, auf kulinarische Schatzsuche zu gehen. Doch kaum jemand kann sich Pilzexperte nennen: Schließlich gedeihen allein in Deutschland weit mehr als 10.000 verschiedene Arten von Großpilzen. Viele Spezies ähneln einander – zumindest äußerlich: Essbare Exemplare haben nicht selten giftige Doppelgänger. Eine ganze Reihe von Bestimmungsbüchern hilft, Arten zu identifizieren. Doch auf welche Literatur sollte man sich stützen? Wie verlässlich sind Pilz-Apps? Kann man junge ebenso wie alte Pilze pflücken? Und was gilt es beim Ernten, Lagern und Zubereiten zu beachten? Folgende Ratschläge sollte jeder und jede beim Ausflug in den Wald beherzigen.

Behutsam, aber vollständig entnehmen

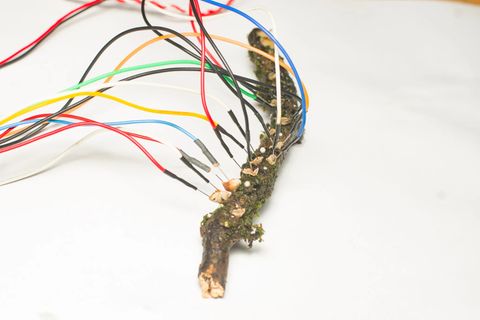

Der eigentliche Pilz wuchert als Gespinst aus feinsten Fäden (Mycel genannt) im Waldboden. Was wir ernten, sind vielmehr die Fruchtkörper, die das Mycel bildet und in denen der Pilz Sporen bildet, also seine Nachkommen. Vielfach liest man, dass es daher besser sei, die Fruchtkörper mit einem Pilzmesser abzuschneiden: So würde das fädige Geflecht geschont. Untersuchungen haben jedoch ergeben: Das unterirdische Mycel nimmt in der Regel keinen Schaden, wenn man den Pilz herausdreht. Ja, es ist sogar ratsam, den Fruchtkörper behutsam mitsamt der Stielbasis zu ernten. Denn nicht selten finden sich genau an diesem unteren Teil des Fruchtkörpers wichtige Bestimmungsmerkmale, die andernfalls verborgen bleiben. So bilden etwa Knollenblätterpilze – wie der Name schon sagt – wulstige Knollen, die sich mitunter im Waldboden befinden.

Dennoch gilt: Jeder und jede sollte Pilze in Maßen und nicht in Mengen sammeln, schließlich spielen die Vertreter aus dem Reich der Fungi in unseren Ökosystemen eine wichtige Rolle. Und: Zahlreiche Speisepilze – zum Beispiel Steinpilze und Pfifferlinge – stehen unter Naturschutz, dürfen ohnehin nur in geringer Zahl geerntet werden.

Kein Zweifel: Nur sammeln, was man kennt

Es klingt wie eine Binse. Und doch geschieht es allzu oft, dass Menschen schmackhaft ausschauende Pilze einfach mitnehmen, ohne gänzlich sicher zu sein, um welche Art es sich handelt. Davon ist dringend abzuraten. Zu viele Spezies enthalten Toxine, zu groß ist das Risiko einer ernsthaften Vergiftung. Das Stockschwämmchen ist ein äußerst delikater und beliebter Speisepilz. Ihm wiederum sieht – zumindest für ungeübte Augen – der Gift-Häubling ähnlich: Dessen Verzehr allerdings kann zum Tode führen. Das ist nur eine von zahlreichen Verwechslungen, die leicht geschehen können, mit fatalen Folgen. Die Welt der Pilze, sie steckt voller Tücken und Doppelgänger.

Knowhow: Wissen aneignen über Bücher und Kurse

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich genügend Pilzwissen aneignen, bevor er oder sie in den Wald aufbricht. Sei es durch Pilzseminare oder Bestimmungsbücher. Die Literatur sollte nicht älter als 15 Jahre sein, denn in letzter Zeit wurden bei etlichen Spezies, die in früheren Werken noch als Speisepilze aufgeführt werden, Giftstoffe nachgewiesen. Eine gute Orientierung hat der Fachausschuss Toxikologie und Pilzverwertung erarbeitet: eine Positivliste der Speisepilze, in der nur Arten stehen, die zweifelsfrei essbar sind. Von Bestimmungs-Apps raten die meisten Fachleute bislang ab, da Fruchtkörper zu formvariabel sind und es schlicht zu häufig zu Fehlinterpretationen kommt.

Wählerisch sein: Auf frische Pilze achten

Ein Gros aller Pilzvergiftungen rührt daher, dass alte – und schon gammelige – Fruchtkörper in der Pfanne landen. Ein großer Steinpilz mag zwar imposant daherkommen, das Wasser bereits im Mund zusammenlaufen. Doch es gilt unbedingt zu prüfen, ob der Fruchtkörper noch knackig ist oder ob er bereits matschige oder gar schimmelige Stellen aufweist. Durch Zersetzungsprozesse können sich gefährliche Toxine bilden.

Zu jung sollten die Pilze allerdings auch nicht sein, warnt die Deutsche Gesellschaft für Mykologie: Denn ganz kleine Fruchtkörper haben oftmals noch nicht alle Merkmale zur eindeutigen Bestimmung ausgebildet. Sie sollten also stehenbleiben.

Luftig lagern, zügig zubereiten, lange genug erhitzen

Auch bei Transport und Lagerung der Fundstücke können Fehler gemacht werden. In Plastiktüten zum Beispiel schwitzen Pilze, wodurch sie sich rascher zersetzen. Daher sollten Pfifferling, Marone und Co. bestenfalls luftig in einen Korb gelegt werden. Und was die Lagerung angeht? Als Faustregel gilt: Pilze behandelt man am besten wie frisches Fleisch. Grob putzen, locker gehäuft im Kühlschrank aufbewahren, innerhalb weniger Tage verarbeiten.

Ganz wichtig: Selbst viele exquisite Speisepilze sind roh nicht genießbar oder enthalten Giftstoffe. Erst bei ausreichendem Erhitzen zerfallen die Toxine. Daher raten Experten, Wildpilze mindestens 15 bis 20 Minuten zu garen.