Sie mögen uns zuweilen genervt haben, diese Wolkenbrüche in den vergangenen Wochen. Doch worüber wir uns freuen können: Die durchtränkten Böden bieten Pilzen vielerorts perfekte Bedingungen, um ihre Fruchtkörper sprießen zu lassen. Schon jetzt, im Sommer, gedeihen in Wäldern und auf Lichtungen wahre Delikatessen. Wer sich ein wenig auskennt, kann seinem Sammlerglück merklich auf die Sprünge helfen. Denn viele Pilze sind wählerische Wesen, gedeihen nicht in jedem Wald, nicht unter jedem Baum. Fünf Sommer-Köstlichkeiten – und wo sie am ehesten zu finden sind.

Parasol – das Wiesenschnitzel

Ihn kann man schon von Weitem sehen: Wenn er seinen Schirm – mit einem Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern – aus einer Wiese erhebt. Kein anderer Fruchtkörper mit Hut und Stiel wird größer als der des Parasols. Und mit etwas Glück füllt sich der Pilzkorb rasch: Wo ein Parasol wächst, stehen meist auch andere. Junge Exemplare, die ihren Hut noch nicht ausgebreitet haben, erinnern an Paukenschlegel.

Lange genug erhitzen: Pilze sollten mindestens 15 Minuten garen

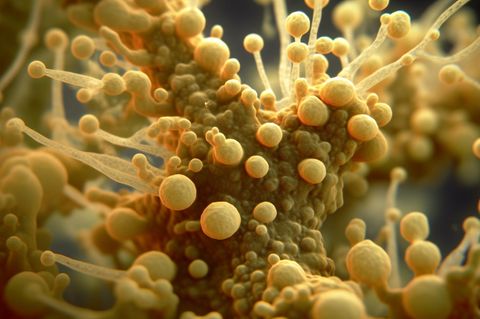

Macrolepiota procera findet man ab Juli auf Lichtungen, an Straßenböschungen, aber auch in Wäldern. Das Mycel, also das Pilzgeflecht im Boden, aus dem die Fruchtkörper sprießen, steht nicht mit Bäumen in Symbiose. Stattdessen ernähren sich die Pilzfäden von verrottender organischer Substanz.

Der auch Riesenschirmling genannte Pilz besticht durch ein unverwechselbares Aroma mit angenehm nussiger Note. Doch man sollte bei der Zubereitung darauf achten, dass man die Hüte lang genug erhitzt (mindestens 15 Minuten). Ist das Fleisch nicht komplett gar, kann der beliebte Speisepilz üble Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen. Zubereitungstipp: Die großen Hüte lassen sich wunderbar panieren – und wie Schnitzel in der Pfanne braten.

Flockenstieliger Hexenröhrling – der Geheimtipp

Der Schwamm unter seinem Hut leuchtet feuerrot. Sein Fleisch läuft tiefblau an, wenn man es verletzt. Ganz klar: giftig! So würden Unkundige über den Flockenstieligen Hexenröhrling urteilen. Und ja: Roh ist der Pilz tatsächlich ungenießbar. Doch gekocht oder gebraten schätzt mancher Kenner sein Aroma gar mehr als das jedes Steinpilzes.

Der auch Schuster- oder Donnerpilz genannte Waldbewohner bildet seine Fruchtkörper schon im Juni aus. Fündig wird am ehesten, wer in Fichtenforsten nach der Delikatesse sucht. Neoboletus luridiformis liebt saure Böden und geht gern eine Symbiose mit Nadelbäumen ein. Doch ab und zu begegnet man dem auffälligen Pilz auch unter Buchen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte einen Pilzkurs machen

Verwechslungsgefahr: Eine gewisse Ähnlichkeit kann man dem giftigen Satans-Röhrling attestieren. Der hat allerdings einen helleren und gräulichen Hut. Und sein Stiel ist von einem deutlichen Netz gezeichnet.

Dass sich das Fleisch des Hexenröhrlings wie durch Magie blau verfärbt, liegt übrigens an bestimmten Stoffen, die mit Luftsauerstoff reagieren – und oxidieren. Dieses Phänomen des "Blauens" zeigen auch andere Arten – etwa der Maronenröhrling.

Schopftintling – ein Hauch von Spargel

In seiner Jugend ist er strahlend weiß, im Alter wird er zusehends unansehnlich. Der Hut des Schopftintlings verfärbt sich zunächst rosa, dann dunkel und zerrinnt schließlich zu einer schwarzen Soße. In dieser "Tinte" befinden sich unzählige Sporen, die zu Boden tropfen – die nachfolgende Generation von Coprinus comatus.

Mancherorts hat man früher aus den Pilzen Tinte gewonnen

Die Fruchtkörper der auch Spargelpilz genannten Spezies wachsen auf Wiesen, an Wegrändern, in Gärten – oft in Gruppen, zuweilen viele Dutzend Exemplare. Von April bis in den Spätherbst lässt sich die Delikatesse finden. Wobei man erstens nur geschlossene, also noch vollständig weiße Pilze sammeln sollte. Zweitens: Man sollte die Funde recht zügig zubereiten, da sich Schopftintlinge nicht lange lagern lassen. Ihr zartes Fleisch und das milde Aroma machen sie zu überaus begehrten Speisepilzen.

Verwechslungsgefahr: Jung können andere Vertreter der Gattung – etwa Specht- oder Faltentintlinge – Ähnlichkeit aufweisen, doch sie haben kein weißes Fleisch.

Pfifferling – der scharfe Klassiker

Bereits im Juni strecken Pfifferlinge, in Süddeutschland auch als "Eierschwammerl" bekannt, ihre dottergelben Hüte in die Waldluft. Schon in der Antike begehrten Menschen die Köstlichkeit, deren Namen auf das delikat pfeffrige Aroma zurückgeht. Der Pfifferling ist ein Mykorrhiza-Pilz, der Partnerschaften mit einer Vielzahl von Bäumen eingeht. So kann man die leuchtenden Fruchtkörper unter Buchen wie Fichten, Eichen wie Kiefern finden.

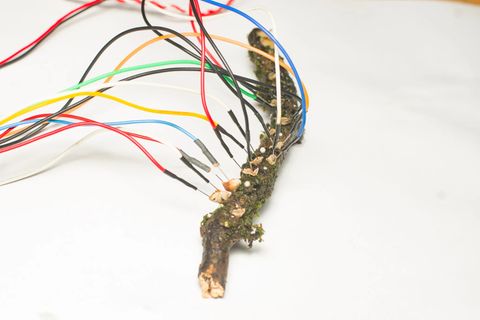

Die Symbiose zwischen Bäumen und Pilzen ist viele hundert Millionen Jahre alt

Bis in den November hinein bildet der unter Naturschutz stehende Pilz seine goldenen Hüte aus (geringe Mengen dürfen gesammelt werden). Verwechslungsgefahr: Beim Sammeln sollte man achtgeben, dass nicht aus Versehen der Falsche Pfifferling im Korb landet. Der Doppelgänger ist allerdings recht einfach auszumachen: Unter dem Hut des Falschen Pfifferlings spannen sich deutlich dünnere Lamellen. Cantharellus cibarius, der Echte Pfifferling, zeichnet sich durch dickliche Leisten aus.

Sommersteinpilz – edel und wählerisch

Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Arten von Steinpilzen. Boletus reticulatus, der Sommersteinpilz, macht seinem Namen alle Ehre: Seine Fruchtkörper lässt er früher als andere, von Juni (teils sogar schon Mai) bis August, heranreifen. Und wo sollte man nach den Leckerbissen Ausschau halten? Darauf deutet ein anderer Name hin: Eichen-Steinpilz. Das Mycel, das seine Fäden im Boden ausbreitet, geht ausnahmslos Partnerschaften mit Laubbäumen ein – vornehmlich Eichen, seltener auch Buchen.

Man sollte darauf achten, Pilze nur außerhalb von Naturschutzgebieten zu pflücken

Der delikate Pilz steht in Deutschland unter Naturschutz, darf aber in kleinen Mengen gesammelt werden. Sein Fleisch ist fest und entfaltet ein nussiges Aroma.

Verwechslungsgefahr: Vorsicht vor dem Gallenröhrling, der unter anderem ein dunkleres Netz am Stiel aufweist. Schon ein kleines Stück verdirbt mit seinem widerlich bitteren Geschmack eine ganze Pilzpfanne.