Ungeheures Treiben im Erdreich

Um in Kontakt mit Bewohnern eines völlig unbekannten Universums zu treten, ist kein Raumschiff nötig und auch keine Jagd nach Ufos. Ein kleiner Krümel Erde aus dem heimischen Garten genügt, gerade so viel, wie zwischen Daumen und Zeigefinger passt, und wir halten rund eine Milliarde Lebewesen in der Hand.

Graben wir mit dem Spaten tiefer und heben einen Bodenblock von einem Quadratmeter Fläche und 30 Zentimeter Höhe aus, wachsen die Bewohnerzahlen, die wir dann zählen könnten, ins Unvorstellbare.

Neben 100 Regenwürmern würde die geschätzte Ausbeute bei 10000 Rädertierchen, 30000 Borstenwürmern, 50000 Springschwänzen, 700000 Milben, je einer Million Wimpertierchen und Fadenwürmern, zehn Millionen Wurzelfüßern, 100 Millionen Geißeltierchen und Algen, 100 Milliarden Pilzen, zehn Billionen Actinomyceten liegen - und bei 100 Billionen Bakterien. Würde man Letztere zu einer Kette reihen, so könnte man sie etwa zehnmal um den Erdball wickeln. Nur einen Bruchteil der Bakterienarten haben Wissenschaftler bisher identifiziert, 90 bis 99 Prozent gelten noch als unerkannt.

Mehr als die Hälfte allen Lebens haust in der Erde

Jedes Gramm Boden bietet mit bis zu zwei Quadratmeter Partikeloberfläche ausgedehnte Siedlungsräume für Organismen; die meisten davon sind allerdings unwirtliche Wüsten. Das Leben spielt sich vor allem in den mit organischen Nährstoffen angereicherten Oasen ab. Dort verbünden sich Erdbewohner zu friedlichen Symbiosen - und tobt zugleich in jedem Augenblick ein Überlebenskampf. Werden hauchdünne Pilzfäden - sie können zehnmal feiner sein als ein menschliches Haar - zu tödlichen Schlingen oder Klebefallen für Fadenwürmer und Rädertierchen. Sind Mundwerkzeuge zu Giftspritzen oder Stiletten umfunktioniert. Wachsen Räuber in ihre Beute hinein, injizieren ihr Verdauungssäfte und saugen sie aus.

Bizarre Lebewesen

Nur wenige Zentimeter unter unseren Füßen begegnen sich merkwürdige Gestalten, mit blauen Antennen, Doppelaugen, Schuppen, Kiemen, Borsten und Dornen - ein Panoptikum von Formen und Farben. Da hängen sich Milben und Pseudoskorpione an die Beine von Mistkäfern oder Weberknechten, um per Anhalter bequem neue Mini-Territorien zu erschließen. Da dämmern Bakterien, Mikropilze, Einzeller, selbst Mehrzeller wie Bärtierchen, als Dauerformen bei minimalem Stoffwechsel mitunter Jahre vor sich hin - um dann, wenn bessere Zeiten anbrechen, in Minutenschnelle wieder aktiv zu werden. Da graben Säugetiere wie Dachs und Wühlmaus Höhlen ins Erdreich. Und verstecken sich Käfer- und Fliegenlarven im Schutz der Tiefe.

Eine unüberschaubare Recycling-Armada

Aber auch auf der Bodenoberfläche gibt es ein Leben, das erst auf den dritten Blick zu erkennen ist. Vor allem im Herbst, wenn es Laub regnet. Rund 25 Millionen Blätter, das entspricht einem Gewicht von ungefähr vier Tonnen, fallen dann pro Hektar allein in einem Buchenwald. Rechnet man das Laub anderer Bäume sowie Nadeln und Zweige hinzu, gehen jährlich bis zu 20 Tonnen Biomasse auf eine gut fußballfeldgroße Waldbodenparzelle unserer Breiten nieder. Dem stehen auf der gleichen Fläche über- und unterirdisch rund 15 Tonnen Lebendgewicht gegenüber - eine Recycling-Armada aus Tieren, Pilzen und Bakterien; zusammen gewogen, wären sie etwa so schwer wie 20 Kühe. Unter ihnen gibt es Räuber, Parasiten, Vegetarier und Aasfresser. So wird alles verwertet, was von Tieren und Pflanzen übrig bleibt oder was sie an Stoffen abgeben und ausscheiden.

Das Leben in der Erde ist vielfältiger als gedacht

Jeder Kotkrümel, jeder Stängel wird verarbeitet; wobei neue Pflanzen-Nährstoffe entstehen. Ein "Müll-Recycling", ohne das die Wälder in einer meterhohen Abfallschicht ersticken würden. Und ohne das schon nach wenigen Jahrzehnten kein pflanzliches und tierisches Leben auf der Erde mehr möglich wäre - die Luft nicht mehr zu atmen, das Trinkwasser nicht mehr sauber, unsere Nahrungsgrundlage verloren. "Was waren wir doch für Oberflächen-Chauvinisten", beklagt David Wolfe, Ökologe an der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York, die mangelnde Kenntnis seiner Zunft. Die mit der Bodenbiologie befassten Forscher sind lange buchstäblich im Dunkeln getappt. Nur langsam, mithilfe neuer Methoden, gelingt es ihnen nun, die Geheimnisse der Unterwelt zu lüften.

Und schon jetzt ist klar: Das Leben in der Erde ist vielfältiger und komplexer als gedacht und hat weitreichende Konsequenzen für das Leben auf der Erde. Denn wer den Kampf im Boden überlebt, der bestimmt, was auf diesem wächst, und zum Beispiel auch, in welchem Klima wir leben.

Ein empfindliches Verhältnis: Pflanze und Boden

Im Kranzberger Forst in der Nähe von Freising. Nur knapp überragt dort der höchste Turm eines Metallgerüsts die schwankenden Baumwipfel. Überall an den Buchen hängen dünne Teflonschläuche, aus deren Düsen Ozon strömt. Etwa 30 Meter tiefer, am Boden, zieht sich ein Kabelwirrwarr durch den Wald, unterbrochen von zahlreichen Messstationen. Hier wird dicke Luft erzeugt: Sommersmog auf Knopfdruck. "Wir untersuchen, wie die Bäume auf eine veränderte Luftchemie reagieren, indem wir sie in unmittelbarer Nähe von Blättern und Ästen einer erhöhten Ozonkonzentration aussetzen", erklärt Rainer Matyssek vom Lehrstuhl für Ökophysiologie der Pflanzen an der Technischen Universität München. Dabei gehe es in erster Linie darum, herauszufinden, welche Mechanismen die pflanzliche "Fitness" steuern und für Stressresistenz, Wuchs, Konkurrenzkampf und Fortpflanzung einer Pflanze verantwortlich sind, und wie sich die künstlich erzeugte Luftveränderung auf die Bodenorganismen auswirkt.

Die letzte Frage kann Matysseks Kollege Michael Schloter vom Institut für Bodenökologie am GSF-Forschungszentrum in Neuherberg bei München schon beantworten: "In unseren Experimenten konnten wir nachweisen, dass die Streu der von Ozon begasten Buchen eindeutig langsamer durch Mikroben besiedelt und abgebaut wird." Die Pflanzen bildeten als Reaktion auf Stress komplexe Stoffwechselprodukte, langkettige Substanzen, die nur Spezialisten unter den Mikroorganismen knacken könnten. Artenvielfalt und Zahl der die Streu besiedelnden Mikroben seien daher im Vergleich zum unbegasten Bereich deutlich zurückgegangen. Folge: eine deutliche Verlangsamung des Nährstoff-Nachschubs im Boden.

Enorme Rückwirkungen

Den Stickstoff, den die Mikroorganismen beim Abbau der Streu freisetzen, brauchen die Pflanzen für ihr Wachstum. Weil die Ozonbegasung sie außerdem anfälliger für Schädlinge macht, geraten die Buchen unter doppelten Stress und gewissermaßen in einen Konflikt: Sollen sie ihre Energie jetzt nutzen, um sich gegen die erhöhte Ozonkonzentration und potenzielle Angreifer zu wehren? Oder sollen sie stattdessen den Stickstoffmangel ausgleichen, indem sie ihr Wurzelwachstum ankurbeln und auf diese Weise versuchen, weiter entfernt liegende Nährstoffquellen anzuzapfen, damit sie wachsen und konkurrenzfähig bleiben können?Wie solche "Entscheidungen" getroffen werden und welche weiteren Beziehungen zwischen ober- und unterirdischen Lebensgemeinschaften bestehen, ist noch lange nicht ausreichend erforscht. "Als Bodenbiologen hätten wir uns vor zehn Jahren nicht träumen lassen, dass die Verbindungen derart eng sind und dass wir uns so intensiv mit der Pflanzenseite auseinander setzen müssen", sagt Stefan Scheu, Leiter der Arbeitsgruppe Zooökologie an der Technischen Universität Darmstadt, der sich auf die Wechselwirkungen spezialisiert hat.

Lebhafte Kommunikation im Erdreich

Inzwischen hat sein Team immerhin herausgefunden, dass Pflanzen über ihre Wurzeln mit Tieren, Pilzen und Bakterien im Boden regelrecht kommunizieren. "Die Pflanze registriert, wer oder was im Boden ist und wie sie darauf reagieren muss." Dabei spielen offenbar Signalstoffe eine wichtige Rolle. Stehen beispielsweise genügend Phosphat und Stick- stoff zur Verfügung, lohnt es sich nicht, mit einem Mykorrhiza-Pilz in Kontakt zu treten. Denn diese Pilze, mit denen etwa 80 Prozent aller Pflanzen eine symbiotische Gemeinschaft eingehen, helfen ihnen zwar bei der Nährstoffversorgung, fordern aber Kohlenstoffverbindungen als Gegenleistung. Sie kosten also Energie. Pflanzen, die gut versorgt sind, würden sich daher gegen eine Partnerschaft wehren.

Ist jedoch etwa Stickstoff Mangelware, erweist sich eine Wohngemeinschaft als sinnvoll. Die Pflanze profitiert davon, dass manche Pilze bei der Nährstoff-Beschaffung nicht zimperlich sind: Sie betäuben Springschwänze, wachsen in sie hinein und saugen deren stickstoffhaltige Körperflüssigkeit aus.

Wie Bodenorganismen sich unterhalten

Dass und wie Bodenorganismen auch untereinander über Signalstoffe kommunizieren, gehört zu den besonders verblüffenden Einsichten der Bodenmikrobiologie. Bestimmte Bakterien produzieren zum Beispiel so genannte AHLs (N-Acyl-L-Homose-rinlactone) - Substanzen, die erst seit wenigen Jahren bekannt sind. Sie werden permanent in geringen Mengen von den Bakterien freigesetzt. Sobald die Signalstoffmenge eine bestimmte Schwelle erreicht hat, veranlassen die AHLs die Bakterien, bisher inaktive Gene einzuschalten. Dadurch können aus ruhigen Gesellen plötzlich aggressive Schädlinge werden. Der Grund für diese Wandlung: Erst ab einer bestimmten Dichte rentiert es sich für die Bakterien, Pflanzen anzugreifen. Diese allerdings können die Signale ebenfalls wahrnehmen und Substanzen produzieren, welche die AHLs binden. Die Kommunikation zwischen den Bakterien wird dadurch gestört, der Angriff abgewehrt.

Auch Wurzelfresser wie Fadenwürmer oder Springschwänze können eine ganze Abwehrkaskade in einer Pflanze in Gang setzen und sie dadurch sogar gegenüber oberirdischen Fressfeinden immun machen. Und bestimmte Bakterien sind in der Lage, das Wurzelwachstum von Pflanzen zu stimulieren, sodass diese mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen können.

Werden Dünger und Pflanzenschutzmittel überflüssig?

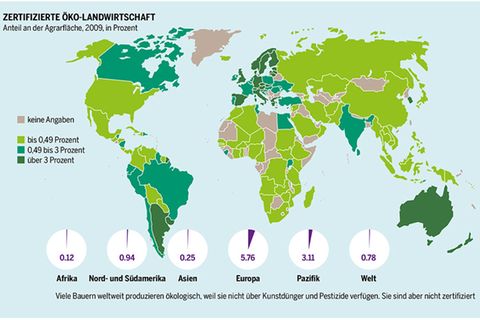

Eine verlockende Vorstellung: Könnte ein gezielter Mix aus im Boden verteilten Signalstoffen vielleicht künftig auf natürliche Weise die Nährstoffversorgung und Resistenz von Pflanzen verbessern? Und damit Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger möglichst überflüssig machen? Tatsächlich peilen Bodenbiologen langfristig solche Ziele an. Hat der Mensch erst einmal verstanden, wie Organismen und Pflanzen miteinander verhandeln, könnte das also die Landwirtschaft revolutionieren. Etwa, indem Bauern ganz gezielt über Signalstoffe die Kooperation ihrer Ackerpflanzen mit einem Mykorrhiza-Pilz fördern.

Welche Rolle der Boden für den Klimaschutz spielen kann

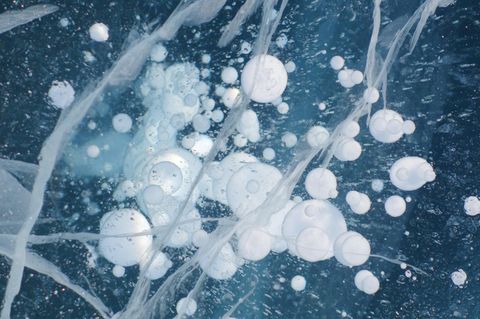

Doch soll das Wissen um das sensible und komplexe Wechselspiel im Boden nicht nur die Landwirtschaft verändern. Die Krume und ihre Bewohner könnten auch verstärkt zum Schutz des Klimas beitragen - als so genannte Senke für das Treibhausgas CO2. Münchner Wissenschaftlern gelang es kürzlich, Bakterienarten aufzuspüren, die fähig sind, Kohlendioxid ähnlich wie Pflanzen zu "fixieren". Sie besitzen ein Enzym, mit dem sie CO2 aus der Luft aufnehmen und als organische Kohlenstoffverbindungen speichern können, die vorerst im Boden verbleiben und nicht wieder in die Atmosphäre entweichen. "Wir haben überraschend viele Gene für die CO2-Fixierung in Bodenbakterien gefunden, die wir vorher nicht kannten", sagt Anton Hartmann vom Institut für Bodenökologie des GSF-Forschungszentrums. Doch wie groß der gespeicherte Anteil ist und unter welchen Umständen die Bakterien das Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen, wissen die Forscher noch nicht.

Ein Mikrokosmos geballter Frauen-Power

Das traditionelle Bild des Bodens verblasst, je weiter die Forscher das Fenster zur Unterwelt aufstoßen. Er ist längst nicht mehr nur ein Substrat, aus dem Pflanzen ihre Nährstoffe ziehen. Es handelt sich bei ihm vielmehr um ein perfekt abgestimmtes System - und zwar unter weiblichem Regime.

"Es gibt Bedingungen im Boden, die das männliche Geschlecht untergehen lassen", berichtet Scheu über eines der für ihn kuriosesten und spannendsten Kapitel seiner Forschungstätigkeit. So hat er etwa immer mehr Arten gefunden, die sich per Jungfernzeugung fortpflanzen. "Wer in einem Waldboden ein Männchen finden will, der muss bei vielen Tiergruppen lange suchen." Sexualität lohnt sich in der flexiblen Gesellschaft der Untergrundbewohner offenbar kaum. Anscheinend müssen Bodentiere ihre Gene nicht ständig neu mixen, um sich vor unerwünschten Mutationen und Umwelteinflüssen zu schützen. Der kleine Klumpen Erde zwischen Daumen und Zeigefinger entpuppt sich mithin als bizarrer Mikrokosmos geballter Frauen-Power.