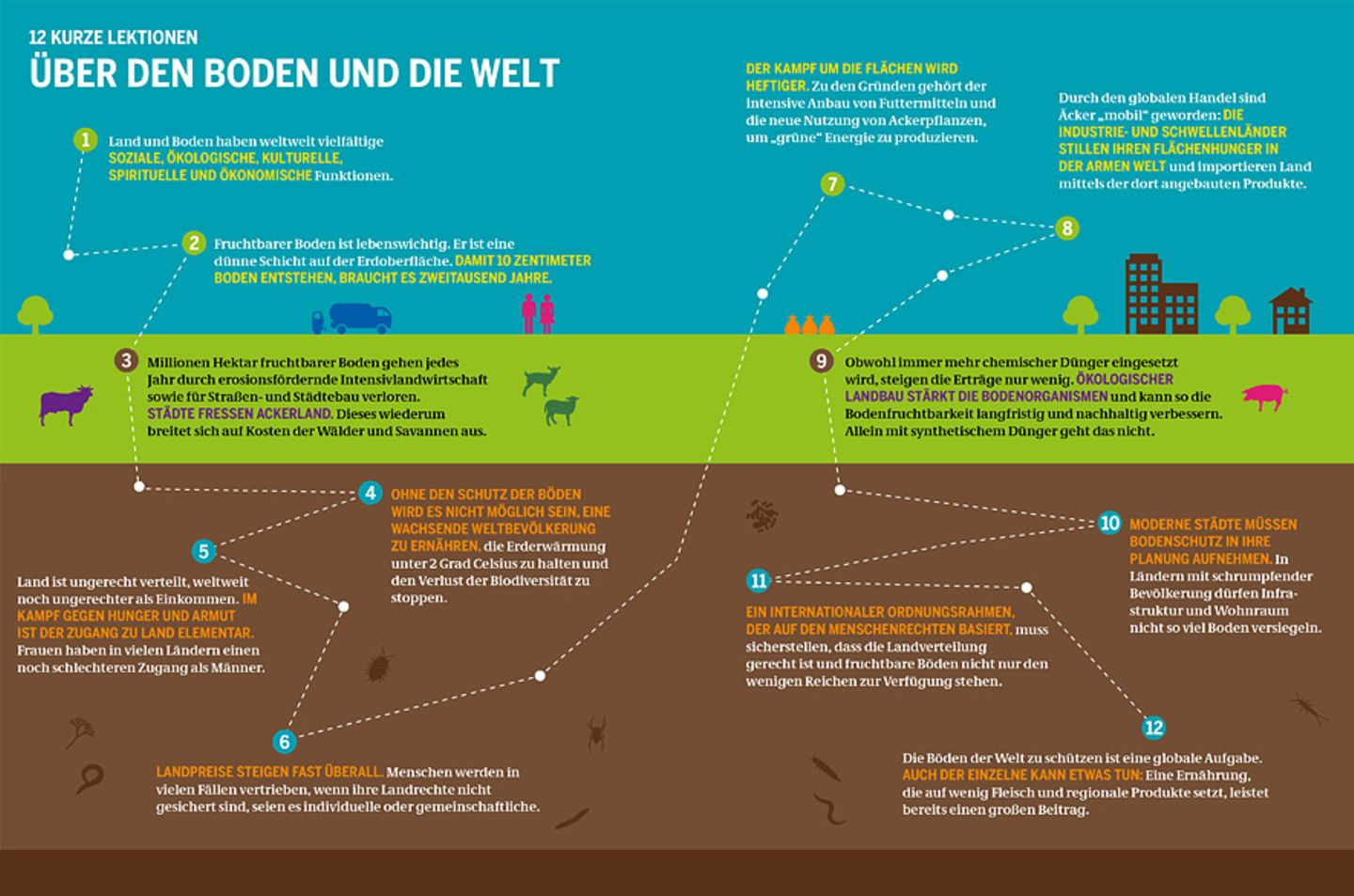

GEO.de: Herr Weigelt, Boden gibt es doch überall. Wozu brauchen wir einen Bodenatlas? Jes Weigelt: Was die meisten nicht wissen: Es dauert etwa 2000 Jahre, bis sich zehn Zentimeter fruchtbarer Boden gebildet haben. Nach menschlichen Maßstäben ist Boden also eine nicht erneuerbare Ressource. Was wir täglich zerstören, ist für viele Generationen unwiederbringlich verloren. Wir wollen mit dem Bodenatlas ein Bewusstsein für diese Ressource schaffen, um auf ihre Gefährdung aufmerksam zu machen. Und vor allem deutlich machen, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt.

Warum ist das Thema in der Öffentlichkeit so wenig präsent?

Boden ist ein sperriges Thema. Vom Amazonas gibt es immerhin eindrucksvolle Bilder, etwa den brennenden Regenwald. Man sieht das Ausmaß der Zerstörung. Die Bodenzerstörung dagegen, zum Beispiel durch Erosion, ist ein schleichender Prozess. Und wenn Böden durch Haus- oder Straßenbau versiegelt werden, erzeugt das nicht notwendigerweise negative Bilder. In Deutschland gibt es Boden scheinbar im Überfluss, in anderen Regionen sieht das anders aus. In Indien etwa haben wir es mit einem hohen Ausmaß an Bodendegradation, also Bodenverschlechterung, zu tun. Gleichzeitig gibt es einen hohen Bevölkerungsdruck und ein starkes Bevölkerungswachstum. In Deutschland sehen wir diese Problematik nur deswegen nicht, weil wir Böden in anderen Weltgegenden mitnutzen über die Produkte, die wir konsumieren. Wir sind in unserem Konsum zu 60 Prozent abhängig von Bodenflächen außerhalb der EU.

Nach einer Schätzung sind heute fast ein Viertel aller Böden weltweit ausgelaugt oder erodiert, Tendenz stark zunehmend. Laufen wir auf eine globale Hungerkatastrophe zu?

Der Ausdruck ist mir zu alarmistisch. Aber wir müssen uns klarmachen, dass in manchen Regionen mehrere negative Faktoren zusammenkommen: Bodenzerstörung, Trockenheit als Folge des Klimawandels und wachsender Bevölkerungsdruck. Das zusammengenommen kann regional eine große Sprengkraft entfalten. Im Afrika südlich der Sahara zum Beispiel, in Tansania, Malawi, Burkina Faso, können wir das jetzt schon beobachten. Ohne gesunde Böden kann keine Nahrung produziert werden.

Manche Experten prophezeien für die Zukunft bewaffnete Konflikte um knappe Ressourcen, etwa um Wasser. Wird es Kriege um die letzten fruchtbaren Landflächen geben?

Das ist nicht leicht vorauszusagen. Die Untersuchungen, die sich mit Konflikten um Wasser beschäftigen, deuten eher darauf hin, dass die eigentlichen Ursachen solcher Konflikte woanders liegen. Der Streit um eine Ressource verstärkt diesen Konflikt dann nur. Aber ich halte solche Konflikte um Boden zumindest für vorstellbar.

Was hat Sie bei der Arbeit am Bodenatlas überrascht?

Mir ist noch einmal klargeworden, wie viele verschiedene Ansprüche wir an den Boden haben: Wir brauchen gesunde Böden für die sichere Nahrungs- und Grundwasserversorgung, zudem als natürlichen Speicher des in ihm gebundenen Kohlenstoffs und natürlich als Erholungsfläche. Wir wollen also wahnsinnig viel, während weltweit die Bevölkerung wächst. Aber die verfügbare Zahl der Hektar an Landfläche wächst nicht.

Da ist die Politik gefordert ...

In Deutschland stagniert derzeit das Bevölkerungswachstum. Und trotzdem sind wir von dem Ziel, nicht mehr als 30 Hektar Fläche pro Tag zu versiegeln, weit entfernt. Heute sind es 70 Hektar. Das ist sicher ein Punkt, wo regulativ mehr getan werden kann. Aber da Privateigentum besonders geschützt ist, ist das zugleich ein schwieriges Feld. Daneben gibt es klare Interessen von Lobbys, etwa des Deutschen Bauernverbandes, dass sich gewisse Dinge nicht ändern, etwa dass nicht nachhaltige Subventionssysteme erhalten bleiben. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Vorschlag einer europäischen Boden-Rahmenrichtlinie nicht zuletzt am massiven Widerstand der Bundesregierung gescheitert ist.

Was kann jeder Einzelne tun, um Böden zu schonen?

Ich kann es selbst schon nicht mehr hören, aber das ändert nichts am Wahrheitsgehalt: Die Frage unseres Fleischkonsums ist wegen des hohen Flächenbedarfs der Fleischproduktion zentral. Tatsächlich ist die Orientierung beim täglichen Einkauf aber nicht ganz einfach. Den meisten Produkten sieht man leider nicht an, welchen "Fußabdruck" sie beim Landverbrauch hinterlassen. Klar ist aber auch, dass wir uns überlegen müssen, wie wir wohnen wollen. Müssen wir wirklich dazu beitragen, dass die Speckgürtel der Städte immer weiter wachsen?

Eine Lösung wäre, insgesamt weniger zu konsumieren ...

Auch das ist für die meisten Menschen sicher keine sehr ansprechende Message. Aber wir werden uns früher oder später mit dieser Option auseinandersetzen müssen, denn Böden bilden unsere Lebensgrundlage.

Der Bodenatlas 2015 auf der Homepage des Nachhaltigkeits-Instituts IASS: www.iass-potsdam.de